Wovor fürchten sie sich? Vor den „grossen“ Katastrophen oder den kleinen? Jenen, deren Fangarme in den Medien nach uns greifen oder jene, die sich ganz still und leise in unser Bewusstsein schleichen und dort hartnäckig als Ängste und Bedrohungen haften bleiben? Urs Faes erzählt in seinem neuen Roman in seiner ganz eigenen, seismographisch empfindsamen Sprache von drohenden Abgründen, die sich hinter der Normalität verbergen.

Herta lernt in einem Frankfurter Flughafenterminal einen Mann kennen. Einen, der so gar nicht in ihr Schema zu passen scheint, einen mit Cowboystiefeln und Cowboyhut, einen, über dessen ausgestreckte Beine sie beinahe stolpert. Sie wartet auf ihren Flug nach Zürich, er auf den seinigen nach New York. Ein paar Monate später steht der Mann vor ihrer Haustüre, mit einem grossen, abgenutzten Seesack und der Absicht zu bleiben, obwohl Hertas Kinder Dorit und Eliane ihre Mutter nicht verstehen und sie für überdreht und bekloppt halten.

Jakov Blumental war vor Jahrzehnten in die Staaten ausgewandert, war in der Textilbranche erfolgreich, hatte Familie, Kinder drüben und einen Sohn, der viel zu früh gestorben war. Herta war mit einem Internisten verheiratet, aber immer nur die Ehefrau des Internisten geblieben. Und als dieser sich mit einer Jüngeren in einen zweiten Frühling absetzte, war Herta allein. Was sich zwischen Herta und Jakov anbahnt und sich schnell als dauerhaft abzeichnet, wird für die beiden zu einem zweiten Leben, wenn auch nicht mit gleichen Vorzeichen und Auswirkungen. Schon nach wenigen Jahren zeigt sich, dass Jakov, der nie viel von seiner Vergangenheit freigeben wollte, zuerst der Zerstreutheit und später dem grossen Vergessen zum Opfer fällt. Und als Jakov dann bei einer genauen Diagnose nicht nur einer allmählich wachsende Demenz zugeschrieben wird, sondern der Aussicht, dass sich aus dem schwindenden Gletscher des fest Eingeschlossenen Verfestigtes auftauen werde, das sich einer Zuordnung verweigere und bei Jakov Ungeahntes auslösen kann, wird das Zusammenleben der beiden auf eine harte Probe gestellt.

«Ich bin vergesslich geworden, aber ich vergesse nicht, dass ich vergesse.»

Herta weiss, dass es in Jakovs Vergangenheit Dinge gibt, die ihr immer verschlossen bleiben. Und als sich das Vergessen bei ihm immer mehr im Alltag bemerkbar macht, in seinen Absenzen, Krisen, seinen Träumen und Notizen, kommt auch noch die Angst, einen Menschen ganz allmählich zu verlieren, auf verschlossene Kammern zu stossen, deren konservierte Atmosphäre das zu vergiften droht, was ihr noch geblieben ist. Kenne ich jenen Menschen, der mir am nächsten ist? Sind die Nächsten jene, von denen ich mir Jahrzehnte lang ein unumstössliches Bild zu machen traute? Was bleibt, wenn man mir nimmt, was stets in Stein gemeisselt schien?

Urs Faes schreibt die Geschichte von Herta und Jakov in Rückblenden, aus der Sicht Elianes, der Tochter Hertas. Herta sitzt am Tisch in ihrem Haus, in dem sich nach den Ereignissen um das langsame Sterben Jakovs langsam die Stille und Gleichförmigkeit wieder einstellt. Vor ihr auf dem Tisch stehen zwei Urnen. Herta will nur den einen Teil Jakovs Asche durch die Firma Ash Logistics nach Übersee liefern lassen. Ein Teil soll bei ihr bleiben. Einen Teil will sie für sich behalten. Nicht nur die Asche, sondern auch jenen Jakov, der ihr eine zweite Liebe schenkte.

«Kann man einen Menschen lieben, der einem kaum noch kennt, der nur noch selten zu einem spricht? Der oft spricht, ohne etwas zu meinen?»

An seiner Buchtaufe im Literaturhaus Zürich betonte Urs Faes, wie wichtig es ihm gewesen sei, nicht einfach einen weiteren Demenz-Roman in eine lange Reihe stellen zu wollen. „Untertags“ erzählt von den Sedimenten unserer persönlichen Geschichte. Davon, dass wir uns mit Bedacht eine Gegenwart zurechtrücken, die wir wie einen Garten hegen und pflegen. Davon, dass unter diesem Garten Magma- und Methankammern lauern, die jederzeit aufbrechen können, erst recht dann, wenn uns Demenz, Alter und Erschöpfung die Schaufel aus der Hand nehmen.

Urs Faes schildert mit aller Behutsamkeit genau das, was das Erkennen in der Liebe ausmacht. Es ist nicht die bedingungslose Offenbarung, sondern die bedingungslose Hingabe. Was am Anfang zwischen Herta und Jakov durchaus ein zweiter Frühling war, wird zu einem langen gemeinsamen Winter. Schweigen breitet sich aus. „Untertags“ ist eine berührende Liebesgeschichte frei von jeder Sentimentalität, eingetaucht in die Ehrlichkeit eines Autors, der nicht beschönigen will und es in seiner ganz eigenen Art schafft, die Liebe in ihrer ganzen Kraft zu besingen.

Interview:

Jakov ist untertags unterwegs, schreibst du. Er ist wohl noch da, aber eigentlich schon zum grössten Teil abgetaucht. Für Liebende muss es eine schreckliche Erfahrung sein. Ebenso schrecklich für jene, die langsam ins Vergessen einsinken. Steckt da auch eine Portion Angst von dir?

Das Schwinden der Worte gehört zu den Verlusten, ein Abnehmen der Merkfähigkeit, also auch der Teilhabe an der Gegenwart, des Seins in der Gegenwart und der Rückkehr in Erinnerungen, jene Hallen des Gedächtnisses, in denen alles bewahrt ist, was ein Mensch erfahren hat.

Für sein Gegenüber, das Du, ist das gewiss schmerzhaft, aber nicht nur schrecklich, denn es gibt darin auch tröstliche Momente. Sie finden andere Sprachen, immer wieder, noch spät, und darin die Fülle gelebter Augenblicke, Freude an dem, was schön ist. Der gemeinsame Blick auf eine Distel zum Beispiel, der Gang in Landschaften, sogar hoch zu Pferd.

Es stimmt schon: die Erfahrung, wie bedürftig und gefährdet wir sind, die ich durch eigene Krankheit gemacht habe, diese Sicht auf unsere Hinfälligkeit, die war immer bewusst. So schwangen eigene Ängste im Erzählen unbewusst mit, auch wenn das Erzählte eine andere Geschichte ist.

Du erzählst die Geschichte von Herta, ohne sie auszuleuchten. Genauso die Geschichte Jakovs. Das scheint eine deiner Grundeinsichten in deinem Roman zu sein. Dass man weder sich selbst noch sein nächstes Gegenüber erkennen kann, auch wenn man den Begriff des „Erkennens“ beinahe mystifiziert. Du bist kein „Sezierer“, wohl eher ein Schriftsteller, der seinem Personal mit allem Respekt möglichst nahe zu kommen versucht. Gibt es Grenzen der Nähe? Im Schreiben und in der Liebe?

Figuren sollen knapp und genau gezeichnet sein, aber immer so zurückhaltend, dass Ihnen auch ein Geheimnis bleibt, und das Portrait im Kopf des mündigen Lesenden entsteht (wie der letzte Vers eines Gedichtes auch erst im Kopf des Lesenden sich bilden soll). Der Erzähler hält sich zurück, das ist die halbe Kunst seines Handwerks: sich zurück – und die Geschichte von Erklärungen freizuhalten. Denn auch erzählte Figuren haben eine Aura von Würde, der man mit Respekt begegnen soll.

Und wo sind neben dem Erzählen diese Grenzen von Nähe wichtiger als in der Liebe: Amo, volo ut sis, ich liebe dich, lautete ein Satz aus dem Mittelalter, damit du der sein kannst, der du bist. Dem andern seinen Raum lassen, damit er seine Autonomie wahren kann (vielleicht auch sein Geheimnis), die ebenso ein Grundbedürfnis ist wie jenes nach Liebe und der Verheissung auf Geborgenheit. Das Gebot von Nähe und Distanz ist wichtig.

Herta wagt noch eine Reise mit Jakov in die Staaten. In der Hoffnung, Jakov Anknüpfung zu bieten und sich selber Antworten auf all die Namen und Gesten ihres Mannes, die ihr Rätsel aufgeben. Eine Reise, die mehrfach nah am Fiasko vorbeischrammt. Drohen nicht in allen Beziehungen „Büchsen der Pandora“?

Herta hofft mit ihren Reiseplänen auf jene Momente des Wiedererkennens von Menschen, Situationen, Orten, die ein Aufgehobensein in der Gegenwart noch einmal ermöglichen, erfüllte Augenblicke. Sie sind möglich, bis spät; es ist auch der Versuch, sich immer neu dem Leben zuzuwenden, zu leben, was noch möglich ist. Hier ist es allerdings schon sehr spät.

Beziehungen müssen nicht eine Büchse der Pandora sein. Aber natürlich ist es so, dass Unvorhergesehenes zum Leben, zu Beziehungen gehört, die gefährdet sind, wie der Einzelne auch. Jede Form von Leben ist immer auch ein Weg ins Nichtversicherbare, so sehr wir das Ausblenden und hundert Versicherungen abschliessen. Aber diese Ambivalenz ist zu ertragen.

Bei Jakov ist es ja auch nicht nur eine Büchse der Pandora, die sich öffnet, sondern aus der Vergangenheit taucht eine grosse Liebe auf, Ini, der dunkle Kern des Romans, und wird noch einmal, schon fast kindlich rein, Gegenwart. Traumatisch war allerdings ihr Ende. Auch das öffnet sich.

Du schreibst die Geschichte aus einer weiblichen Perspektive. Ist es leichter, damit Distanz zu wahren?

Es geht im Buch, auf verschiedenen Ebenen, um das Erzählen. „Nur im Erzählen kehrt das Leben zurück“, heisst es einmal. Erzählen antwortet oft auf einen Verlust (Wer sein Land oder seinen Partner verliert, erzählt davon). So geht es auch Herta. „Sie musste erzählen. Den andern. Und sich. Vor allem sich.“ Im Erzählen findet sie wieder zu sich, gewinnt Halt, Ich-Kohärenz. Sogar Patienten mit Diagnose gewinnen im Gedächtnistraining eine zumindest temporäre Identität. Ich habe das beim Recherchieren mit Erstaunen beobachtet. Es verweist auf einen Gedanken in der jüdischen Erzähltradition, dass Erzählen heilt. Ich selber kehre immer wieder zum Erzählen zurück, im eigenen Leben, im Schreiben. So ist «Untertags» ein Buch, das wohl von Verlusten berichtet, aber eben auch vom Erzählen, das Verluste aufhebt in Geschichten.

Mag sein, dass ich der weiblichen Perspektive aufmerksamer, behutsamer folge, weil ich sie immer neu wahrnehmen muss. Das war schon in meinem Erstling «Webfehler» so. Und seither immer mal wieder.

„Wenn man Sprache auch als ein Haus begreife, worin der Mensch wohne, dann müsse doch einer, der die Worte verliere, ins Nichts geraten, unbehaust sein“, sagt Eliane zu ihrer Schwester Dorit. Ist das nicht eine reichlich optimistische Anschauung? Müsste man nicht feststellen, dass viele Erdbewohner Teilobdachlose sind?

Ich wäre in der „Obdachlosenfrage“ nicht so skeptisch. Ich habe schon als Kind im Quartierladen meiner Mutter beobachtet, wie sehr Menschen ein Urbedürfnis haben, zu erzählen, also Worte zu finden, für das, was sie angeht, sie beschäftigt oder bedrückt. Das ist Sprechen und Sprache. Man kann sogar sagen, dass Menschen eine Tendenz haben, oder in ihrem Bewusstsein eine solche besteht, erzählend zu verarbeiten, zu gestalten, sich zu rechtfertigen. Erzählen gehört zu unserer Art in der Welt zu sein, Welt zu erfahren. Kinder wollen erzählen, was sie gesehen und erfahren haben, Reisende auch, Stammtisch- und Partybesucher eben auch. Und durch das Erzählen entsteht, schon fast nebenbei, so etwas wie Empathie, denn wer erzählt, versteht auch, ein Stück weit wenigstens.

Vielleicht ist das heute seltener geworden, weil viele die Wirklichkeit und die Menschen gegenüber nicht mehr wahrnehmen, da sie nur auf das Smartphone blicken, Nachrichten aus zweiter Hand. Erzählen könnte überall stattfinden, spontan, sprudelnd, ungeformt.

Manche finden für ihre Geschichten später eine feste Form, eine bestimmte, gestaltete Art des Erzählens. Hier beginnt dann die Literatur.

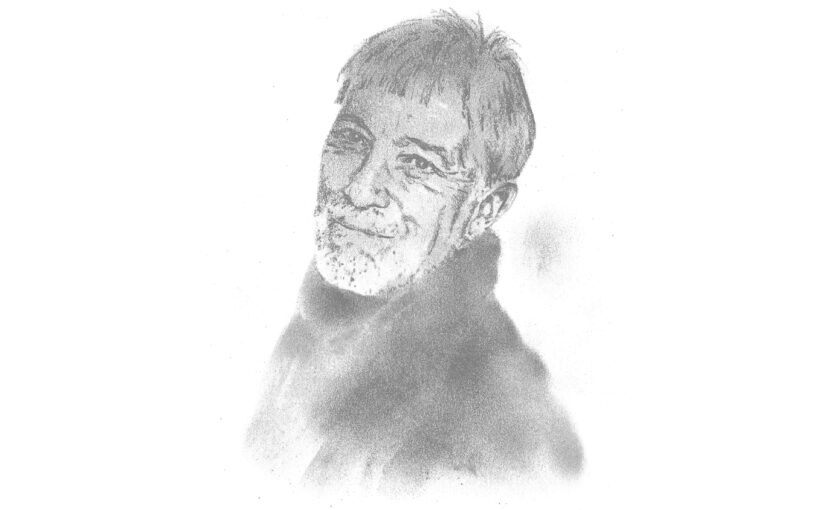

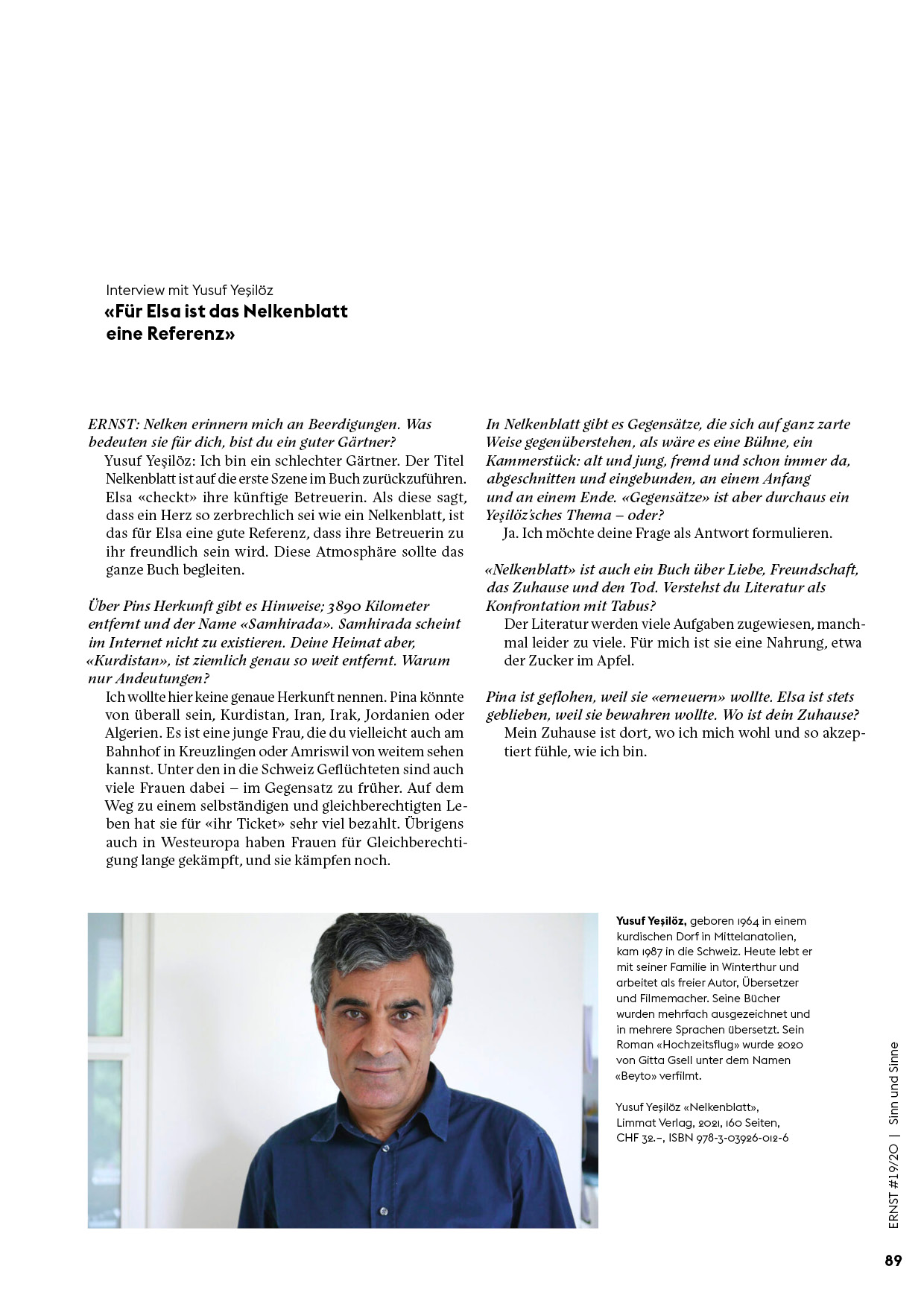

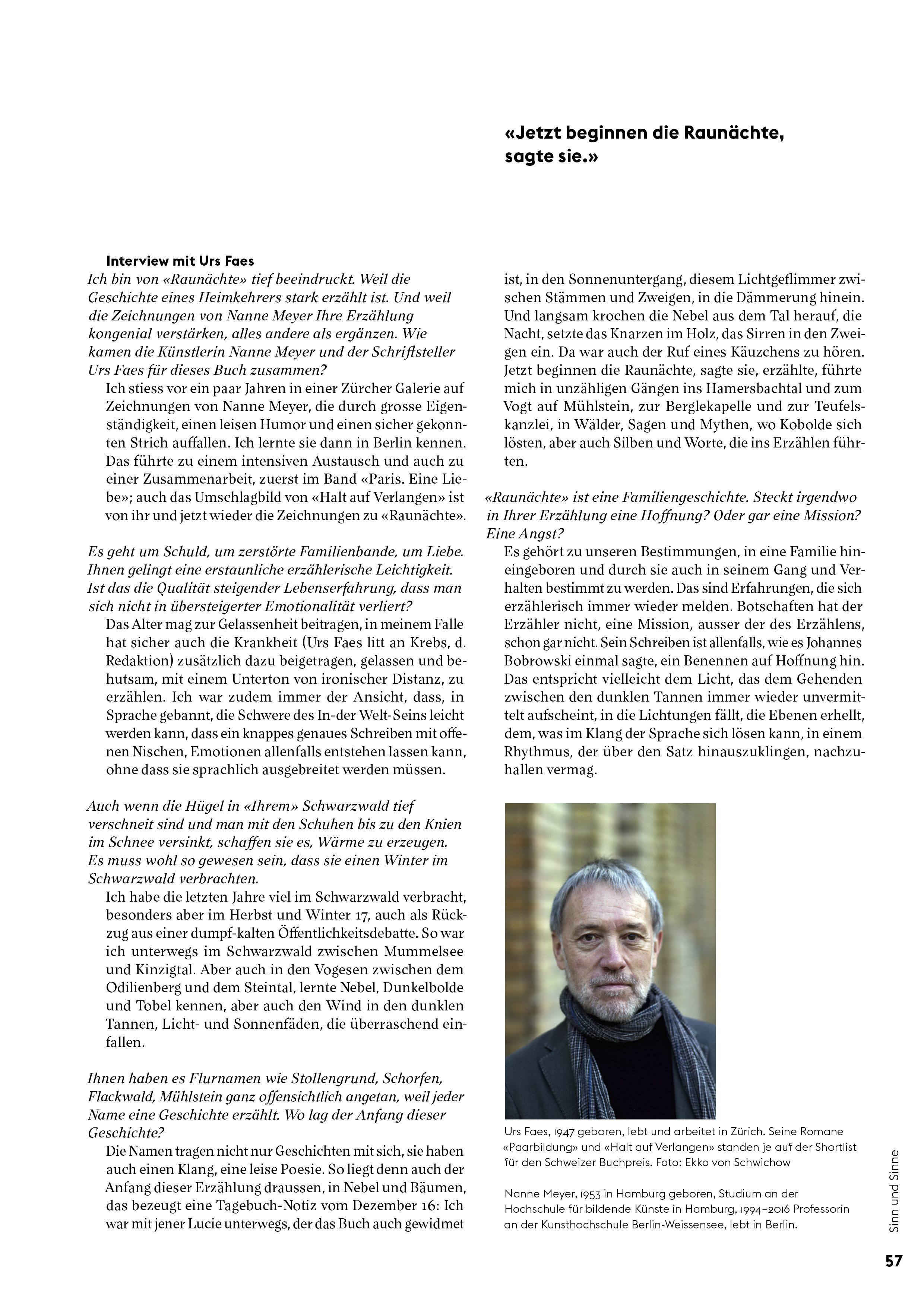

Urs Faes, 1947 geboren, lebt und arbeitet in Zürich. Seine Werke wurden vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Schweizerischen Schillerpreis und dem Zolliker Kunstpreis. Seine Romane «Paarbildung» und «Halt auf Verlangen» standen auf der Shortlist für den Schweizer Buchpreis.

Rezension von «Raunächte» auf literaturblatt.ch

Rezension von «Halt auf Verlangen» auf literaturblatt.ch

Ein Stück «Untertags» auf gegenzauber.literaturblatt.ch

Beitragsbild © Silke Keil/Suhrkamp

Heute ist das Bodman-Haus wieder eine Stätte der Kultur, der Begegnung und des Austauschs, was es bereits zu Lebzeiten Bodmans war, als es in Gottlieben eine Künstlerkolonie gab. Das Bodman-Haus beherbergt Stipendiaten, bemüht sich um ein hochkarätiges literarisches Programm und bereichert im Erdgeschoss mit einer Handbuchbinderei, in der sich Sandra Merten weit über Buchdeckel hinaus um das Kulturgut bemüht.

Heute ist das Bodman-Haus wieder eine Stätte der Kultur, der Begegnung und des Austauschs, was es bereits zu Lebzeiten Bodmans war, als es in Gottlieben eine Künstlerkolonie gab. Das Bodman-Haus beherbergt Stipendiaten, bemüht sich um ein hochkarätiges literarisches Programm und bereichert im Erdgeschoss mit einer Handbuchbinderei, in der sich Sandra Merten weit über Buchdeckel hinaus um das Kulturgut bemüht.

Urs Faes, 1947 geboren, lebt und arbeitet in Zürich. Er ist einer der Grossen der Schweizer Literatur. 1983, vor 35 Jahren, erschien sein erster Roman «Webfehler» bei Lenos. 1989 wechselte er zu Suhrkamp und veröffentlicht dort seit 30 Jahren Romane und Erzählungen. 2017 erschien «Halt auf Verlangen. Ein Fahrtenbuch» in dem er seine Erfahrungen mit einer schweren Krankheit mit der Geschichte seiner Herkunft verwob. Seine Werke wurden vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Schweizerischen Schillerpreis und dem Zolliker Kunstpreis. Sein Roman «Paarbildung» stand auf der Shortlist für den Schweizer Buchpreis. Zuletzt erschien in der Insel Bücherei die Erzählung «Raunächte».

Urs Faes, 1947 geboren, lebt und arbeitet in Zürich. Er ist einer der Grossen der Schweizer Literatur. 1983, vor 35 Jahren, erschien sein erster Roman «Webfehler» bei Lenos. 1989 wechselte er zu Suhrkamp und veröffentlicht dort seit 30 Jahren Romane und Erzählungen. 2017 erschien «Halt auf Verlangen. Ein Fahrtenbuch» in dem er seine Erfahrungen mit einer schweren Krankheit mit der Geschichte seiner Herkunft verwob. Seine Werke wurden vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Schweizerischen Schillerpreis und dem Zolliker Kunstpreis. Sein Roman «Paarbildung» stand auf der Shortlist für den Schweizer Buchpreis. Zuletzt erschien in der Insel Bücherei die Erzählung «Raunächte».

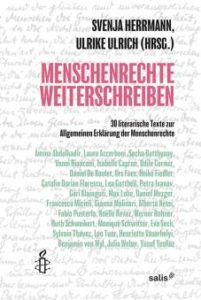

selbstverliebter Potentaten und allmächtiger Konzerne. Wer sie wirklich liest und sich auf sie einlässt, spürt die Hoffnung, die darin steckt, den Glauben an die Menschheit, den ungebrochenen Glauben an eine menschenwürdige Zukunft, dass Wissen, dass einzig Toleranz und Respekt einer drohenden Katastrophe entgegenwirken können. Das Lesen der 30 Artikel der Menschenrechte schmerzt, tut weh, dieser selbstverständliche, gradlinige Ton, diese Sätze, die offensichtlich und überall mit Füssen getreten werden, sei es von den eigenen Politikern im Land, den umsatz- und wachstumsgeilen Wirtschaftskäpitänen oder selbstverliebten Staatsoberhäuptern diesseits und jenseits der grossen Wasser. Die Distanz und Diskrepanz zwischen formuliertem Recht und globaler Wirklichkeit sind hanebüchen.

selbstverliebter Potentaten und allmächtiger Konzerne. Wer sie wirklich liest und sich auf sie einlässt, spürt die Hoffnung, die darin steckt, den Glauben an die Menschheit, den ungebrochenen Glauben an eine menschenwürdige Zukunft, dass Wissen, dass einzig Toleranz und Respekt einer drohenden Katastrophe entgegenwirken können. Das Lesen der 30 Artikel der Menschenrechte schmerzt, tut weh, dieser selbstverständliche, gradlinige Ton, diese Sätze, die offensichtlich und überall mit Füssen getreten werden, sei es von den eigenen Politikern im Land, den umsatz- und wachstumsgeilen Wirtschaftskäpitänen oder selbstverliebten Staatsoberhäuptern diesseits und jenseits der grossen Wasser. Die Distanz und Diskrepanz zwischen formuliertem Recht und globaler Wirklichkeit sind hanebüchen. Svenja Herrmann, 1973 in Frankfurt a. M. geboren, Schriftstellerin, Studium der Germanistik und Rechtsgeschichte, Schriftstellerin (Lyrik), seit vielen Jahren als Begabungsförderin im Bereich Literatur tätig, vor mehr als zehn Jahren hat sie

Svenja Herrmann, 1973 in Frankfurt a. M. geboren, Schriftstellerin, Studium der Germanistik und Rechtsgeschichte, Schriftstellerin (Lyrik), seit vielen Jahren als Begabungsförderin im Bereich Literatur tätig, vor mehr als zehn Jahren hat sie  Ulrike Ulrich, 1968 in Düsseldorf geboren, Studium der Germanistik, Kunstgeschichte und Publizistik. Seit 2002 lebt und arbeitet sie in der Schweiz. 2010 erschien ihr Romandebüt »fern bleiben« im Luftschacht Verlag in Wien. 2008 erschien die Anthologie »60 Jahre Menschenrechte – 30 literarische Texte« im Salis Verlag. Sie ist Mitglied der Literaturgruppe index (

Ulrike Ulrich, 1968 in Düsseldorf geboren, Studium der Germanistik, Kunstgeschichte und Publizistik. Seit 2002 lebt und arbeitet sie in der Schweiz. 2010 erschien ihr Romandebüt »fern bleiben« im Luftschacht Verlag in Wien. 2008 erschien die Anthologie »60 Jahre Menschenrechte – 30 literarische Texte« im Salis Verlag. Sie ist Mitglied der Literaturgruppe index (

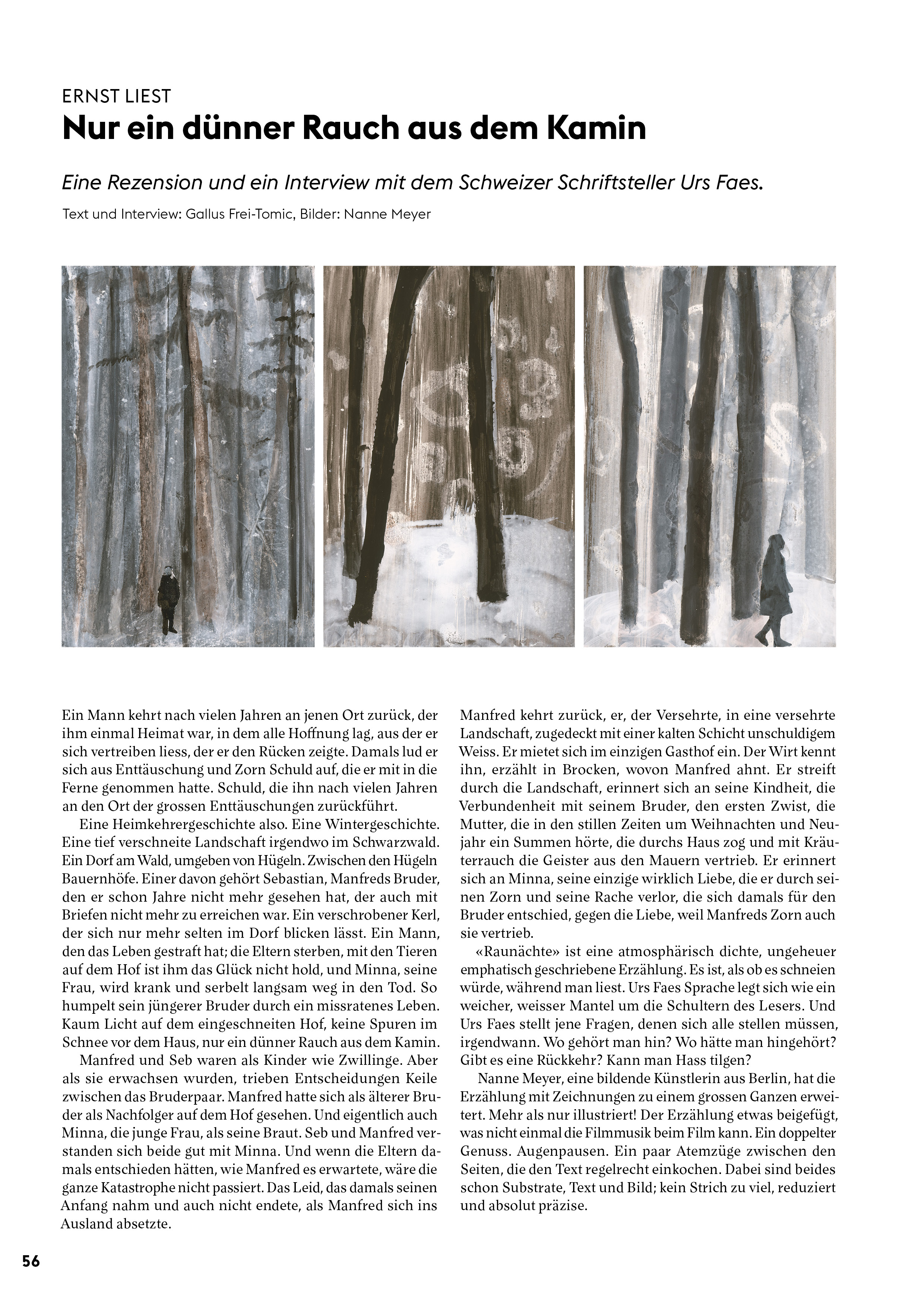

Manfred kehrt zurück, er der Versehrte in eine versehrte Landschaft, zugedeckt mit einer kalten Schicht unschuldigem Weiss. Er mietet sich im einzigen Gasthof ein. Der Wirt kennt ihn, erzählt in Brocken, wovon Manfred ahnt. Er streift durch die Landschaft, erinnert sich an seine Kindheit, die Verbundenheit mit seinem Bruder, den ersten Zwist, die Mutter, die in den stillen Zeiten um Weihnachten und Neujahr ein Summen hörte, die durchs Haus zog und mit Kräuterrauch die Geister aus den Mauern vertrieb. Er erinnert sich an Minna, seine einzige wirklich Liebe, die er durch seinen Zorn und seine Rache verlor, die sich damals für den Bruder entschied, gegen die Liebe, weil Manfreds Zorn auch sie vertrieb.

Manfred kehrt zurück, er der Versehrte in eine versehrte Landschaft, zugedeckt mit einer kalten Schicht unschuldigem Weiss. Er mietet sich im einzigen Gasthof ein. Der Wirt kennt ihn, erzählt in Brocken, wovon Manfred ahnt. Er streift durch die Landschaft, erinnert sich an seine Kindheit, die Verbundenheit mit seinem Bruder, den ersten Zwist, die Mutter, die in den stillen Zeiten um Weihnachten und Neujahr ein Summen hörte, die durchs Haus zog und mit Kräuterrauch die Geister aus den Mauern vertrieb. Er erinnert sich an Minna, seine einzige wirklich Liebe, die er durch seinen Zorn und seine Rache verlor, die sich damals für den Bruder entschied, gegen die Liebe, weil Manfreds Zorn auch sie vertrieb. es so einfach ins Regal geschoben wird. Weil ich es allen schenken möchte, denen Literatur und mehrfach gute Bücher wie mir am Herzen liegen! Wie kamen die Künstlerin Nanne Meyer und der Schriftsteller Urs Faes für dieses Buch zusammen?

es so einfach ins Regal geschoben wird. Weil ich es allen schenken möchte, denen Literatur und mehrfach gute Bücher wie mir am Herzen liegen! Wie kamen die Künstlerin Nanne Meyer und der Schriftsteller Urs Faes für dieses Buch zusammen? Vergangenheit wegen der Kälte nicht ungefährlich sein können, schaffen sie es, Wärme zu erzeugen, erzeugen Sie erstaunliche Nähe, ohne voyeuristisch oder nur annähernd in sentimental zu werden.

Vergangenheit wegen der Kälte nicht ungefährlich sein können, schaffen sie es, Wärme zu erzeugen, erzeugen Sie erstaunliche Nähe, ohne voyeuristisch oder nur annähernd in sentimental zu werden. dass Zorn, Wut und Rache zurückschlagen, irgendwann zwingen, einen Versuch der Ordnung zu wagen, auch wenn nur noch Trümmer stehen. Steckt irgendwo in Ihrer Erzählung eine Hoffnung? Oder gar eine Mission? Eine Angst?

dass Zorn, Wut und Rache zurückschlagen, irgendwann zwingen, einen Versuch der Ordnung zu wagen, auch wenn nur noch Trümmer stehen. Steckt irgendwo in Ihrer Erzählung eine Hoffnung? Oder gar eine Mission? Eine Angst?

Urs Faes, 1947 geboren, lebt und arbeitet in Zürich. Seine Werke wurden vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Schweizerischen Schillerpreis und dem Zolliker Kunstpreis. Sein Roman «Paarbildung» stand auf der Shortlist für den Schweizer Buchpreis.

Urs Faes, 1947 geboren, lebt und arbeitet in Zürich. Seine Werke wurden vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Schweizerischen Schillerpreis und dem Zolliker Kunstpreis. Sein Roman «Paarbildung» stand auf der Shortlist für den Schweizer Buchpreis.