Das Rauristal, eine Bahnstunde südlich von Salzburg, ist zwischen Ski- und Wandersaison ein stilles Tal. Und manch eine Lokalität ist für immer verrammelt, es wächst Gras aus den Parkplätzen, weil man einst von Grossem träumte. Das Rauristal ist ein geschlossenes Tal, ein Tal ohne Durchgangsverkehr, ein Sackgasstal. Aber ganz bestimmt nicht in jener Vorfrühlingswoche, in der jeweils die Rauriser Literaturtage stattfinden, in denen Winde aus nah und fern durchs Tal wehen, in denen sich das Tal auftut, der Horizont selbst dann aufbricht, wenn man sich in geschlossenen Räumen aufhält.

Als die Rauriser Literaturtage vor 53 Jahren gegründet wurden, waren Festivals wie dieses alles andere als selbstverständlich. Aber das Publikum schien begierig darauf gewartet zu haben. Und weil bei seiner ersten Durchführung 1971 schon Thomas Bernhard Gast an den Rauriser Literaturtagen war, im Jahr zuvor als Georg-Büchner-Preisträger gekürt, begann ein Festival zu strahlen, das bis heute nichts von seinem Glanz eingebüst hat, ganz im Gegenteil. Rauris ist mit seinen Literaturtagen gewachsen und das Festival im Rauristal.

Als die Rauriser Literaturtage vor 53 Jahren gegründet wurden, waren Festivals wie dieses alles andere als selbstverständlich. Aber das Publikum schien begierig darauf gewartet zu haben. Und weil bei seiner ersten Durchführung 1971 schon Thomas Bernhard Gast an den Rauriser Literaturtagen war, im Jahr zuvor als Georg-Büchner-Preisträger gekürt, begann ein Festival zu strahlen, das bis heute nichts von seinem Glanz eingebüst hat, ganz im Gegenteil. Rauris ist mit seinen Literaturtagen gewachsen und das Festival im Rauristal.

Seit ein paar Jahren geben sich die Literaturtage ein Thema, heuer „Geschichten vom Zusammenleben“. Ein Thema, das sich angesichts der Probleme und Miseren, die sich uns stellen, mehr als aufdrängt. Ein Thema, das von der Literatur vielfach intensiv beackert wird. Ein Thema, mit dem die Literatur in Tiefen zu leuchten vermag, die sich den Überdrüssigen verschliessen. Texte stellen sich einem Publikum und stellen das Publikum. Sie beantworten keine Fragen, offenbaren keine Lösungen. Aber Literatur stellt präzise Fragen, deckt auf, entschlüsselt, sucht Form, wo sonst pure Sprachlosigkeit grassiert.

„Matthias Gruber ist ein Roman gelungen, der, wohl der Grund seines Erzählens, auf einer großen Empathie seinen Figuren gegenüber aufbaut und an bedeutende Genres der Literatur anschliesst: das Märchen, die Fabel, die Legende. Er bringt diese Urformen des Erzählens so geschickt, leichthändig und verwandelt ins literarische Spiel mit sozialen Medien, gesellschaftlichen Problemen und Herausforderungen der heutigen Zeit ein, dass man über den ästhetischen Gewinn der Lektüre nur staunen kann. Dieses Buch wirft einen neuen Blick auf das Leben und was es sein kann.“ Jurybegründung zum Rauriser Literaturpreis 2024 für Matthias Grubers Debüt „Die Einsamkeit der Ersten ihrer Art“.

„Matthias Gruber ist ein Roman gelungen, der, wohl der Grund seines Erzählens, auf einer großen Empathie seinen Figuren gegenüber aufbaut und an bedeutende Genres der Literatur anschliesst: das Märchen, die Fabel, die Legende. Er bringt diese Urformen des Erzählens so geschickt, leichthändig und verwandelt ins literarische Spiel mit sozialen Medien, gesellschaftlichen Problemen und Herausforderungen der heutigen Zeit ein, dass man über den ästhetischen Gewinn der Lektüre nur staunen kann. Dieses Buch wirft einen neuen Blick auf das Leben und was es sein kann.“ Jurybegründung zum Rauriser Literaturpreis 2024 für Matthias Grubers Debüt „Die Einsamkeit der Ersten ihrer Art“.

„Mobilmachung“ von Margit Schreiner: Ein Fötus und Säugling, der zu verstehen sucht und sich mit jeder Frage Stück für Stück emanzipiert, auch wenn dieser weiss, dass die Erwachsenen damit nicht allzu sehr überfordert werden dürfen. Nichts ist heilig, schon gar nicht die Religion, nicht einmal die Muttermilch. Man liest „Mobilmachung“ mit einer seltsamen Mischung aus Belustigung und Betroffenheit, witziger Unterhaltung und demaskierender Verwunderung. Eine „Nestbeschmutzung“ der besonderen Art, eine „Publikumsbeschimpfung“ in bester österreichischer Tradition.

„Mobilmachung“ von Margit Schreiner: Ein Fötus und Säugling, der zu verstehen sucht und sich mit jeder Frage Stück für Stück emanzipiert, auch wenn dieser weiss, dass die Erwachsenen damit nicht allzu sehr überfordert werden dürfen. Nichts ist heilig, schon gar nicht die Religion, nicht einmal die Muttermilch. Man liest „Mobilmachung“ mit einer seltsamen Mischung aus Belustigung und Betroffenheit, witziger Unterhaltung und demaskierender Verwunderung. Eine „Nestbeschmutzung“ der besonderen Art, eine „Publikumsbeschimpfung“ in bester österreichischer Tradition.

In seinem Debüt „Das Ende ist nah“ beschreibt Amir Gudarzi die Geschichte von A., mit Sicherheit seine Geschichte, aber damit viel mehr. Nämlich die Geschichte aller Geflohener, Heimatloser, Entwurzelter, Vertriebener und Verlorener. Die Geschichten jener, denen man überall begegnet; auf Bahnhöfen, in Parks, auf Plätzen mitten in der Stadt, irgendwo abgeschoben auf dem Land, am Strassenrand, auf einer Bank, ins Warten und Nichtstun verbannt, der Willkür von Bürokratie und Fremdenhass ausgesetzt. Ob in Österreich, in der Schweiz oder in Deutschland, wir lieben die Geschichten jener, die es geschafft haben. Das Vielfache jener, die es nicht schafften, versenken wir erfolgreich im grossen Vergessen.

Gianna Molinaris Roman „Hinter der Hecke die Welt“ erzählt nur rudimentär eine Geschichte. An einem Plott ist die Autorin nicht interessiert. Gianna Molinari schreibt wie die Arktisforscherin Proben aus den Sedimenten zieht. Sie liest aus den Veränderungen der Zeit. „Hinter der Hecke die Welt“ ist ein zweihundertseitenlanger Versuch, die Schichten der Veränderungen zu lesen. Das Vergnügen der Interpretation liegt ganz bei den LeserInnen. Ein faszinierender Leseprozess, ein Lesevergnügen der besonderen Art, wie schon in ihrem Debüt. Und doch ist der Roman weit mehr als ein sprachliches Fabulieren. Gianna Molinari zeichnet Skizzen, nicht nur sprachlich, zwischendurch gar bildhaft. Aber ihre Zeichnungen illustrieren nicht, genauso wie ihr Erzählen. „Hinter der Hecke die Welt“ ist ein schillerndes Porträt des Gegenwärtigen. Eine romanlange Aufforderung nachzudenken, ein literarisches Forschen in den Sedimenten des Lebens.

Sabine Gruber beschreibt in «Die Dauer der Liebe» eine Frau, die in den Ungewissheiten und dem Wegbrechen aller Sicherheiten den Halt im Leben zu verlieren droht, die mit Verzweiflung nach Gewissheiten sucht, irgendwann sogar in ein Auto steigt, um nach dem nachzuforschen, was sich in ihrem Geist zu Ungeheuerlichkeiten auftürmt. Sie schreibt von einer Frau, die ihr Leben neu kartographieren muss. Ein feinfühliger Roman, der nie in Sentimentalität wegbricht. Ein leidenschaftlicher Roman über die Macht der Liebe, die Sehnsucht nach Zugehörigkeit und den drohenden Verlust aller Gewissheiten.

Sabine Gruber beschreibt in «Die Dauer der Liebe» eine Frau, die in den Ungewissheiten und dem Wegbrechen aller Sicherheiten den Halt im Leben zu verlieren droht, die mit Verzweiflung nach Gewissheiten sucht, irgendwann sogar in ein Auto steigt, um nach dem nachzuforschen, was sich in ihrem Geist zu Ungeheuerlichkeiten auftürmt. Sie schreibt von einer Frau, die ihr Leben neu kartographieren muss. Ein feinfühliger Roman, der nie in Sentimentalität wegbricht. Ein leidenschaftlicher Roman über die Macht der Liebe, die Sehnsucht nach Zugehörigkeit und den drohenden Verlust aller Gewissheiten.

Jan Wagner las aus seinem Gedichtband „Steine & Erden“ über das Kleine, das Unscheinbare, auch das Abseitige, Fallen-Gelassene, Periphere. Jan Wagner greift auf, verfremdet und erzählt dadurch Grosses über Welt und Gesellschaft, über Politisches und Kulturelles, nicht zuletzt über Wahrheit und Schönheit. Aber so schön sie oft sind, seine Klangwunder und Sprachspiele – sie sind nicht stromlinienförmig, idyllisch oder gefällig. Unter der glatten Oberfäche blitzt immer auch etwas Verstörendes, Bissiges, Finsteres auf. Und: sein virtuoses Spiel mit der Sprache hat immer auch einen Gegenpart, nämlich die strenge Form.

Robert Prossers „Verschwinden in Lawinen“ ist viel mehr als ein Lawinenroman. Das deutet schon der Infinitiv im Titel an. Lawinen sind vielfältig. Es gibt jene aus Schnee und Steinmassen, aus Schlamm und Geschiebe. Aber es gibt auch jene, die Leben unsichtbar verschütten, die Menschen niederdrücken, Menschen nicht entfliehen lassen. Robert Prossers Sprache ist stark, ihr Klang so archaisch wie das Licht, die Konturen der Berge, die Kälte; und so direkt, wie die Schilderungen einer Schlachtung im Dorf, als der Protagonist bereits weiss, dass irgendwo da oben ein noch nicht erwachsener Bursche einen langen Kampf ums Überleben auszustehen hat. Robert Prossers Schreiben folgt nicht dem Countdown um Leben und Tod, sondern den Verletzungen der vielfach Verschütteten, dem Verschwinden in Lawinen. Beeindruckend und nachhal(l)tig!

Milena Michiko Flašar reisst in „Oben Erde, unten Himmel“ eine Tür auf, eine Tür, hinter der es stinkt, hinter der sich Fliegen und anderes Krabbelgetier über jene Säfte hermachen, die übrigbleiben, wenn Tote liegenbleiben. Die Autorin zelebriert aber weder den Schrecken noch die Abscheu. „Oben Erde, unten Himmel“ erzählt von jenem Dazwischen, vor dem wir allzu gerne die Augen verschliessen. Die Autorin beschreibt mit grosser Nähe und aller verfügbaren Liebe für menschliche Eigenheiten, derart liebevoll, dass man das Buch nach der Lektüre nur ungern zur Seite legt. Gleichzeitig konfrontiert sie nicht nur ihr Personal, sondern auch mich als Leser mit Fragen rund ums Sterben. Warum es in einer Welt, in der man von Dichtestresse spricht, immer mehr Menschen gibt, die sich in ihrer Einsamkeit verlieren und keinen Weg mehr herausfinden.

Das sind nur einige wenige Höhepunkte. Ich danke den OrganisatorInnen, dem grossen Team für ein äusserst gelungenes Festival!

Das sind nur einige wenige Höhepunkte. Ich danke den OrganisatorInnen, dem grossen Team für ein äusserst gelungenes Festival!

Beitragsbilder © David Sailer IMAGES

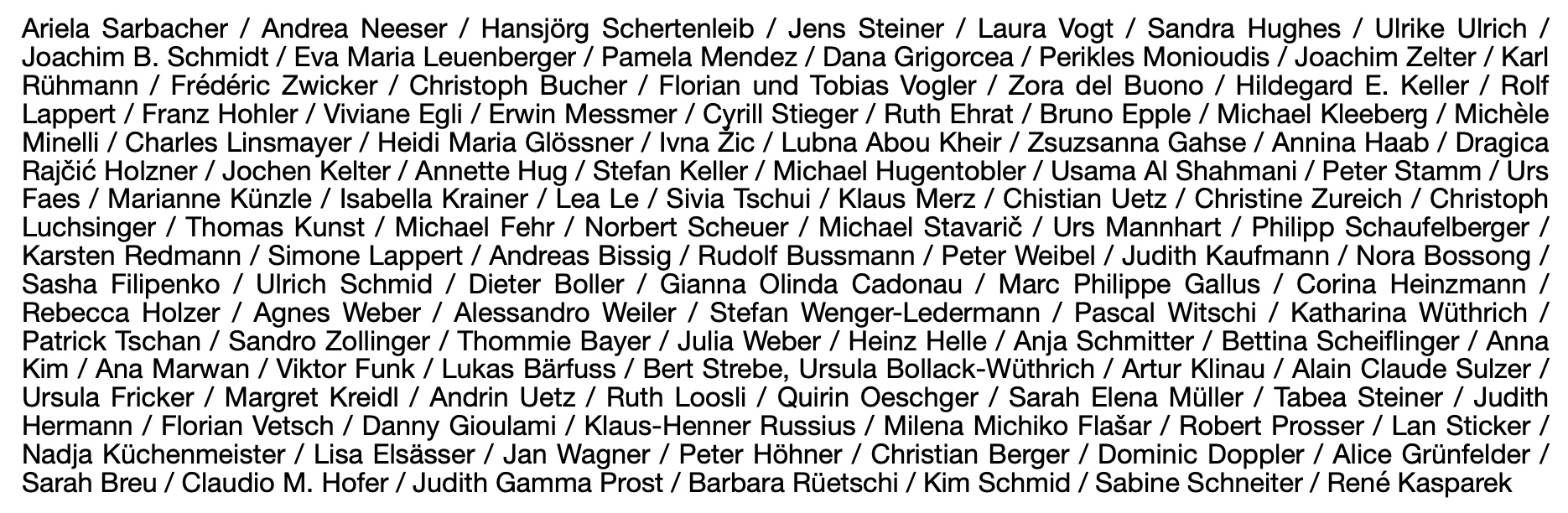

«Lieber Gallus, während dreieinhalb Jahren hast du im Bodmanhaus ein ausserordentlich vielseitiges und spannendes Programm gestaltet. Du hast viele Autorinnen und Autoren eingeladen und das Publikum mit einer grossen Zahl von Büchern bekannt gemacht, die kennenzulernen sich jedes Mal lohnte. Zu Hilfe kam dir bei der Programmgestaltung deine enorme Belesenheit und deine grosse Neugier auf alles, was im Literaturbetrieb geschieht, auch dass du persönlich viele Autorinnen und Autoren kennst und mit vielen auch befreundet bist. Das alles konnte man beobachten in diesen dreieinhalb Jahren, und das Publikum hat davon profitiert.

«Lieber Gallus, während dreieinhalb Jahren hast du im Bodmanhaus ein ausserordentlich vielseitiges und spannendes Programm gestaltet. Du hast viele Autorinnen und Autoren eingeladen und das Publikum mit einer grossen Zahl von Büchern bekannt gemacht, die kennenzulernen sich jedes Mal lohnte. Zu Hilfe kam dir bei der Programmgestaltung deine enorme Belesenheit und deine grosse Neugier auf alles, was im Literaturbetrieb geschieht, auch dass du persönlich viele Autorinnen und Autoren kennst und mit vielen auch befreundet bist. Das alles konnte man beobachten in diesen dreieinhalb Jahren, und das Publikum hat davon profitiert. «Kalt war’s, und schön war’s. Wörter flogen auf, der Himmel segelte übers Wasser, das Ufer wurde unterspült, jemand bekam kaum Luft – Schreiben im Geborgenen, im Getriebenen. Darüber sprachen wir, und zum Glück hat Urs Faes all das gesagt, was ich vergaß zu sagen. Gallus Frei Tomic hat’s gebündelt und zu einem guten Ende zusammengeführt.» Alice Grünfelder

«Kalt war’s, und schön war’s. Wörter flogen auf, der Himmel segelte übers Wasser, das Ufer wurde unterspült, jemand bekam kaum Luft – Schreiben im Geborgenen, im Getriebenen. Darüber sprachen wir, und zum Glück hat Urs Faes all das gesagt, was ich vergaß zu sagen. Gallus Frei Tomic hat’s gebündelt und zu einem guten Ende zusammengeführt.» Alice Grünfelder  «Durch tiefverschneites Land auf langen Umwegen zur Lesung (ein Abschied) gekommen. Atmosphäre über Fluss und Ort und unterm Dach: eine Musik, die trägt; Worte, Bücher, Gesichter, und noch einmal diese ganz besondere Stimmung, die Gallus schafft: so gerät man ins Gespräch, das tief und leicht zugleich ist, ein Abend, der unverwechselbar und erinnerungsdicht bleibt, eine nachklingende Freude.» Urs Faes

«Durch tiefverschneites Land auf langen Umwegen zur Lesung (ein Abschied) gekommen. Atmosphäre über Fluss und Ort und unterm Dach: eine Musik, die trägt; Worte, Bücher, Gesichter, und noch einmal diese ganz besondere Stimmung, die Gallus schafft: so gerät man ins Gespräch, das tief und leicht zugleich ist, ein Abend, der unverwechselbar und erinnerungsdicht bleibt, eine nachklingende Freude.» Urs Faes «Seit vielen Jahren sind Dominic Doppler am Schlagzeug und ich an den Saiten mit Gallus unterwegs. Unsere gemeinsame Liebe zum Geschichtenerzählen, sei dies in Worten oder mit Musik, verbindet uns. Der Verabschiedungsabend von Gallus in Gottlieben war wunderbar. Einmal mehr erlebten wir ihn als Menschenfreund, aufmerksamen Zuhörer und intelligenten Fragesteller. Durch seine Moderation erschliessen sich die gelesenen Texte in mehrdimensionaler Form. Das wir einmal mehr mit unserer Musik mit dabei sein durften, macht uns glücklich.» Christian Berger & Dominic Doppler

«Seit vielen Jahren sind Dominic Doppler am Schlagzeug und ich an den Saiten mit Gallus unterwegs. Unsere gemeinsame Liebe zum Geschichtenerzählen, sei dies in Worten oder mit Musik, verbindet uns. Der Verabschiedungsabend von Gallus in Gottlieben war wunderbar. Einmal mehr erlebten wir ihn als Menschenfreund, aufmerksamen Zuhörer und intelligenten Fragesteller. Durch seine Moderation erschliessen sich die gelesenen Texte in mehrdimensionaler Form. Das wir einmal mehr mit unserer Musik mit dabei sein durften, macht uns glücklich.» Christian Berger & Dominic Doppler «Wir sind dir für die vielen Begegnung neben der einzigartigen literarisch-musikalischen Lesung in Gottlieben unendlich dankbar. Schwierig in Worte zu fassen, waren es doch tief beglückende Stunden, in denen alle Sinne angeregt wurden. Wir freuen uns, wenn du weiterhin als «Literaturblatt» am Bücherhimmel strahlst.» der Bär, ein Freund

«Wir sind dir für die vielen Begegnung neben der einzigartigen literarisch-musikalischen Lesung in Gottlieben unendlich dankbar. Schwierig in Worte zu fassen, waren es doch tief beglückende Stunden, in denen alle Sinne angeregt wurden. Wir freuen uns, wenn du weiterhin als «Literaturblatt» am Bücherhimmel strahlst.» der Bär, ein Freund

Heute, nachdem ihr Debüt mit dem Studer/Ganz-Preis ausgezeichnet wurde, liegt ihr erster Roman „Feuerlilie“ auf den Verkaufstischen und ist bereits heftig im Gespräch. „Feuerlilie“ ist ein Buch, dass sich nicht ganz so einfach einordnen lässt. Zum einen wegen seiner Erzählart, aber auch wegen seiner Sprache. Ich würde sogar behaupten, „Feuerlilie“ setzt einiges voraus. Wer bloss in einer konsumierenden Rolle unterhalten werden will, findet den Roman wahrscheinlich ziemlich anstrengend.

Heute, nachdem ihr Debüt mit dem Studer/Ganz-Preis ausgezeichnet wurde, liegt ihr erster Roman „Feuerlilie“ auf den Verkaufstischen und ist bereits heftig im Gespräch. „Feuerlilie“ ist ein Buch, dass sich nicht ganz so einfach einordnen lässt. Zum einen wegen seiner Erzählart, aber auch wegen seiner Sprache. Ich würde sogar behaupten, „Feuerlilie“ setzt einiges voraus. Wer bloss in einer konsumierenden Rolle unterhalten werden will, findet den Roman wahrscheinlich ziemlich anstrengend. „Feuerlilie“ schert sich in seiner Machart nicht um aktuelle Strömungen, sehr wohl aber in seinen Themen; Isolation, Trauma, Auswirkungen von Gewalt… Cadonau erzählt von der Begegnung dreier Menschen, zweier Schwestern und eines Mannes in einem Ort im Engadin. Es kann nicht einmal gesagt werden, Cadonau erzähle die Geschichten, weil sie in ihrem Roman nicht ausleuchtet, nicht ausbreitet, nicht darlegt. Wer ihr Buch liest, ist bis zum Schluss mit Geheimnissen, Schatten und Leerstellen konfrontiert.

„Feuerlilie“ schert sich in seiner Machart nicht um aktuelle Strömungen, sehr wohl aber in seinen Themen; Isolation, Trauma, Auswirkungen von Gewalt… Cadonau erzählt von der Begegnung dreier Menschen, zweier Schwestern und eines Mannes in einem Ort im Engadin. Es kann nicht einmal gesagt werden, Cadonau erzähle die Geschichten, weil sie in ihrem Roman nicht ausleuchtet, nicht ausbreitet, nicht darlegt. Wer ihr Buch liest, ist bis zum Schluss mit Geheimnissen, Schatten und Leerstellen konfrontiert. Es sind Gegensätze; die Idylle eines Engadiner Ortes mit seinen schmucken Häusern, die menschlichen Abgründe, die tiefen Verletzungen, ein Ort in der Schweiz, Sinnbild für Konstanz und Standhaftigkeit, Menschen darin, die hypersensibel festen Untergrund zu finden versuchen. Die Wirkung verstärkt sich so.

Es sind Gegensätze; die Idylle eines Engadiner Ortes mit seinen schmucken Häusern, die menschlichen Abgründe, die tiefen Verletzungen, ein Ort in der Schweiz, Sinnbild für Konstanz und Standhaftigkeit, Menschen darin, die hypersensibel festen Untergrund zu finden versuchen. Die Wirkung verstärkt sich so.

Vor bald dreissig Jahren wanderte Hansjörg Schertenleib nach Irland aus, in den Nordwesten, nach Donegal, in eine archaische Gegend, dem Wetter ausgesetzt, in ein freistehendes Schulhaus auf einem sanften Hügel. Mehr als zwei Jahrzehnte lebte er dort, schrieb und erlangte irgendwann gar die irische Staatsbürgerschaft.

Vor bald dreissig Jahren wanderte Hansjörg Schertenleib nach Irland aus, in den Nordwesten, nach Donegal, in eine archaische Gegend, dem Wetter ausgesetzt, in ein freistehendes Schulhaus auf einem sanften Hügel. Mehr als zwei Jahrzehnte lebte er dort, schrieb und erlangte irgendwann gar die irische Staatsbürgerschaft. Er zieht in ein Haus mit Geschichte. Zum einen ein Schulhaus, zum andern ein Wohnhaus, gekauft von einem Ehepaar, das fast alles in dem Haus zurückliess. In ein Haus, das Geschichten erzählt, an einen Ort, an dem der Wind Geschichten zum Haus trägt. Ein Ort, der ihn öffnet, der ihm das Schreiben leicht macht.

Er zieht in ein Haus mit Geschichte. Zum einen ein Schulhaus, zum andern ein Wohnhaus, gekauft von einem Ehepaar, das fast alles in dem Haus zurückliess. In ein Haus, das Geschichten erzählt, an einen Ort, an dem der Wind Geschichten zum Haus trägt. Ein Ort, der ihn öffnet, der ihm das Schreiben leicht macht. Der eigentliche Protagonist des Buches ist die Sprache. Überaus sinnlich, glasklar, nie verklärend, nie aufbauschend und effekthaschend. Ehrlich und poetisch, musikalisch und präzis.

Der eigentliche Protagonist des Buches ist die Sprache. Überaus sinnlich, glasklar, nie verklärend, nie aufbauschend und effekthaschend. Ehrlich und poetisch, musikalisch und präzis.

Selbst Mutter von zwei Kindern weiss sie sehr genau, wie sehr Tradition und Freiheit aneinander reissen.

Selbst Mutter von zwei Kindern weiss sie sehr genau, wie sehr Tradition und Freiheit aneinander reissen.  „Die liegende Frau“ dreht sich um Romi, ihre Mutterschaft, ihre Beziehungen, ihre Familie, ihre Herkunft. „Die liegende Frau“ dreht sich aber auch um drei Freundinnen; Romi, Nora und Szibilla. Über Romis Lieben zu Phil und Dennis. Schon allein diese Aufzählung macht bewusst, in welch feingliedrigem Netz sich sich die Schriftstellerin bewegt.

„Die liegende Frau“ dreht sich um Romi, ihre Mutterschaft, ihre Beziehungen, ihre Familie, ihre Herkunft. „Die liegende Frau“ dreht sich aber auch um drei Freundinnen; Romi, Nora und Szibilla. Über Romis Lieben zu Phil und Dennis. Schon allein diese Aufzählung macht bewusst, in welch feingliedrigem Netz sich sich die Schriftstellerin bewegt.

Als ich vor vielen Jahren die Schriftstellerin und Dichterin zum ersten Mal traf und mit meinen Büchern nach der Lesung bei ihr zum Signieren hinstand, bestätigte sich, was zuerst bei der stillen Lektüre und dann in der ersten Begegnung mit der Künstlerin sicht- und spürbar wurde; jene Liebenswürdigkeit, jene Sorgfalt, jene Empathie, die die Künstlerin ihrem Gegenüber zeigt, sei das nun in ihren Büchern, oder in den Begegnungen über die Bücher hinaus.

Als ich vor vielen Jahren die Schriftstellerin und Dichterin zum ersten Mal traf und mit meinen Büchern nach der Lesung bei ihr zum Signieren hinstand, bestätigte sich, was zuerst bei der stillen Lektüre und dann in der ersten Begegnung mit der Künstlerin sicht- und spürbar wurde; jene Liebenswürdigkeit, jene Sorgfalt, jene Empathie, die die Künstlerin ihrem Gegenüber zeigt, sei das nun in ihren Büchern, oder in den Begegnungen über die Bücher hinaus.