„Jetzt bist du da“ ist ein Roman über das Mysterium Eros. Claire ist 42 und lebt zurückgezogen in einem kleinen Holzhaus im Wald. Ein Rückzugsort das Haus, ein Rückzugsort der Wald. Und doch holt sie ein, wovor sie sich schützen wollte, was ihr nicht mehr geschehen sollte. Und das mit Janis, einem 16jähigen Schüler.

Claire ist Waldpädagogin und unterrichtet Schulklassen im Wald, versucht ihnen jene Natur nahe zu bringen, von der sich die meisten maximal entfernten. Sie arbeitet nicht nur dort, im Wechsel mit Achim, ihrem Arbeitskollegen, sie lebt auch dort, zusammen mit der zugelaufenen Hündin Nora, eingebettet in ein kleines Stück Welt, das sie einzuschätzen weiss, von der sie Gerüche und Geräusche kennt, vor der sie mit den Jahren die Angst verloren hat. Claire hat sich in ihrem Leben eingerichtet, ist das, was sie sein will, kontrolliert, selbstbestimmt, mit sich und dem kleinen Stück Welt im Reinen.

Janis fiel ihr schon in seiner Klasse auf, als ihnen für ein paar Tage nähergebracht werden sollte, was die meisten Menschen verloren haben, nicht nur jene in den Städten, wie man Feuer macht, im Wald lebt und übernachtet, Tiere und Pflanzen kennenlernt. Janis erinnerte sie an eine Liebe tief in ihrer Vergangenheit. Janis, in seiner fast femininen, androgynen Art, hielt mit jeder seiner Bewegungen dem entgegen, was das laute, aufdringliche, hormondurchtränkte Gehabe seiner Mitschüler ausmachte. Eher zufällig ergab sich eine Berührung; Janis strich ihr mit der Hand über die Wange. Eine Berührung, die Claire aus dem Gleichgewicht brachte, die sie elektisierte und auch nicht losliess, als sich die Gruppe längst wieder in ihren Alltag verabschiedet hatte.

Und nun, sieben Wochen später, taucht Janis wieder auf, allein. Claire sieht ihn durchs Fenster ihres Häuschens und spürt vom ersten Moment das fatale Potenzial, das mit dem einen ersten Blick nach all den Wochen aufflammt. Alle Sicherheit ist weg. Und noch bevor er vor ihrer Tür erscheint, weiss Claire, dass dies ein Kampf werden wird, der zerstörerische Folgen haben kann. Kein Kampf zwischen Janis und ihr. Der Kampf in ihr selbst. Ein Kampf, bei dem nicht einmal Verstand und Emotion, Kopf und Bauch klar Stellung beziehen. Claire spürt, wie sich Wogen durch ihr Sein peitschen, wie Sehnsüchte und Erinnerungen auftauchen. All die mühsam gewonnenen Ankerseile ihres Lebens drohen ihr entrissen zu werden. Sie öffent die Tür und es beginnt ein kleines Stück Gemeinsamkeit, das verborgen bleiben muss.

Ausgerechnt sie, die alles im Griff zu haben schien, die dort in jenem Stück Wald, in ihrem Häuschen, zusammen mit Nora ihrem Hund, alles manifestierte, was Bodenständigkeit, Natürlichkeit und Souveränitat ausmachte, wird von den Stürmen ihrer Emotionen derart gebeutelt, dass sie sich davor fürchtet, sehenden Auges ins Verderben zu rutschen. Nicht nur weil Janis minderjähig ist, weil sie sich ein Stück Sicherheit aufbaute. Nicht nur weil es nicht den gängigen Klischees entspricht. Nicht nur weil die Begegnung mit Janis Wunden aufreisst, die sie vernarbt glaubte. Claire fürchtet sich, die Kontrolle zu verlieren. Ausgerechnet dieses Gefühl der Angst reisst sie zurück, droht das zu zerstören, was sie nach und nach zu ihrer Welt machte.

So wie Claire sich ihre Angst zähmte, glaubte sie sich unter Kontrolle zu haben. All die Geräusche des Waldes, die Stimmen, die Düfte, die Nächte und das Wetter in den Bäumen – alles schien gebannt. So wie die Geschichten in ihr, abgelegt und geordnet. Janis ist der Sturm, bricht die schwer gewonnene Ruhe.

Was an Sandra Hoffmanns Roman besticht, ist der Kampf, die Dramaturgie der Gefühle, ohne dass der Roman je ins Triviale abdriften würde. Noch viel mehr aber die Sprache, die Feinheit des Beschreibens, als würde sie sich in jede Regung, jedes Bild, jede Stimmung mit ihrem Sprachokular hineinbrennen. Da schreibt jemand, der mit der Haut sieht. „Jetzt bist du da“ ist nicht nur eine Form von Nature Writing. Sandra Hoffman verbindet aufs Erstaunlichste innere mit äusseren Bildern, alle die Feinabstufungen von Nähe, sei es jene aufgeladene zwischen Menschen oder jene getragene zwischen Mensch und Natur.

Ein erstaunliches Buch, ein mutiges Buch.

Interview

Klar fasziniert einem das beschriebene Knistern, das Unmögliche einer solchen Begegnung. Aber am meisten fasziniert mich die Art Ihres Erzählens, die Genauigkeit, das Feinsinnige. Es ist nicht nur, dass man den Wald durch Ihre Bilder riecht, ihr Erzählen macht Gänsehaut. Verlangte der Stoff nach dieser Art des Erzählens oder entstand sie durch den Ort selbst, verrieten Sie doch in einem Interview, dass Sie grosse Teile des Romans in einem Haus am Wald geschrieben haben?

Vielleicht ist es eine Mischung aus allem. Ich erzähle ja auf 240 dichten Seiten gerade mal achtzehn Stunden. Nicht mal einen Tag. Das heißt, alles was geschieht betrachte ich mit grosser Präzision, egal, ob das nun das Innenleben von Claire ist im ersten Teil des Romans, oder im zweiten Teil die Begegnung zwischen ihr und dem Jungen, – und immer eben auch den Wald, der ja als Protagonist fungiert. Er ist der Spiegel von allem, und im Spiegel sieht man ja immer alles sehr genau. Und wenn man in einem Zustand der Erregung ist auch. Es ist also notwendig gewesen, dass ich alles so erzähle, der Stoff machte das notwendig.

Liebesgeschichten zwischen „älteren Frauen“ und Jünglingen sind selten, zumindest in der Literatur. Nicht nur, dass da ein Tabu wirkt. Ich bin überzeugt, dass die weibliche Sexualität noch immer viel misstrauischer beäugt wird, als jene auf den anderen Seiten. Ist das erklärbar durch die Tradition oder vielmehr durch den Umstand, dass wir noch weit, weit weg sind von einer wahrhaften Befreiung?

Wir sind noch weit weg. Ja. Ich habe von einem Mann gehört, der über meinen Roman sagte: wen interessiert schon die Sexualität einer 42-jährigen! Das muss man sich erst mal trauen. Nach Nabokov, Philip Roth, Knausgard – wenn man nur mal jene Autoren betrachtet, (die mir auf die Schnelle einfallen), die ihre Helden umstandslos Sex haben liessen mit Dreizehnjährigen, mit Minderjährigen, mit sehr jungen Frauen. Das mache ich ja nicht in meinem Roman. Sondern ich erzähle eine Frau, die spürt, dass sie diesen einen Jungen zu begehren beginnt, und ich erzähle von einem Jungen, der diese Frau begehrt. Er darf das, er hat sowas wie Welpenschutz. Sie darf es nicht, oder jedenfalls darf sie es nicht ausleben. – Wie kompliziert das ist, das erzähle ich. Und wie sehr wir eben doch in einem Körper leben, der uns in so einem Moment ganz schön im Weg stehen kann. –

Und ja, ich glaube, es ist notwendig, dass über die weibliche Sexualität und Psyche erzählt wird, da gilt es ein Ungleichgewicht aufzufüllen, und zum Glück tut sich da inzwischen auch einiges vor allem bei den jüngeren Autorinnen. Ich habe Mitte fünfzig werden müssen, bis ich mich traute, diese kleine, aber ich glaube sehr universelle weibliche Erfahrung mit der Sexualität zu erzählen, die Claire nicht mit Janis erlebt, sondern in Rückblenden erzählt und die sie dazu bringt, so zu handeln, wie sie dann schliesslich handelt. Dass sie am Ende nicht als glückliche Frau hinausgeht, oder aus dem Wald hereinkommt. Klar. Aber ohne dass wir den Schmerz spüren, verändern wir uns nicht. Vielleicht müssen das Frauen erzählen, weil Männer erst noch etwas mehr lernen müssen, den Schmerz zu spüren.

Claire hat sich eingerichtet. Und mit einem Mal wird alles anders. Der Verstand lahmt, Ordnung zerbröselt, Verdrängtes bricht durch. In den meisten Fällen ist Literatur doch der sprachgewordene Versuch, die Vertreibung aus dem Paradies zu erklären.

Ja. So ist es. Ich weiss auch gar nicht, ob Claire wieder zurückfindet. Ich hoffe es aber, also ich wünsche ihr das sehr!

Der Wald – männlich, der einzige von dem Claire sich noch umarmen lässt. Claire hat sich in ihrer materialisierten Angst eingerichtet, hat Schutzmechanismen aufgebaut. Sie scheint clever, souverän. Janis ist genau von dem schwer beeindruckt. Aber Janis, der in vielem dem offensichtlich Männlichen nicht entspricht, der Claire mit Verschüttetem konfrontiert, viel mehr auslöst, als „nur“ erotisch aufgeladene Gefühle, wird zu einem Schlüssel. Irgendwie scheinen wir doch in unserer perfekt organisierten Welt das wahrhaft Sinnliche aus den Augen verloren zu haben.

Der Wald – männlich, der einzige von dem Claire sich noch umarmen lässt. Claire hat sich in ihrer materialisierten Angst eingerichtet, hat Schutzmechanismen aufgebaut. Sie scheint clever, souverän. Janis ist genau von dem schwer beeindruckt. Aber Janis, der in vielem dem offensichtlich Männlichen nicht entspricht, der Claire mit Verschüttetem konfrontiert, viel mehr auslöst, als „nur“ erotisch aufgeladene Gefühle, wird zu einem Schlüssel. Irgendwie scheinen wir doch in unserer perfekt organisierten Welt das wahrhaft Sinnliche aus den Augen verloren zu haben.

Ja, ich glaube das ist so. – Claire lebt ja ein gutes Leben, also sie hat sich entschieden, das sagt sie auch, dass sie das Alleine-Leben gut findet. Und dann kommt dieser Junge, Janis, und Erinnerungen brechen auf, nicht nur sexuelle und komplizierte, sondern auch an Menschen, mit denen es einmal Nähe und Wärme gab, und plötzlich sinkt dieses so gut eingerichtete Leben in sich zusammen: weil sie Sehnsüchte, Wünsche nach Nähe, nach Zugehörigkeit zu Menschen verdrängt hat. Sie hat sich im Reich der Natur eingerichtet: Aber sie ist eben kein Tier. Das muss ihr spätestens klar werden, als sie versucht, nicht ihrem Begehren, das auf Janis gerichtet ist, zu folgen. Im Reich der Natur gibt es anscheinend also nicht alles, was der Mensch braucht.

Sie hätten Ihre Geschichte sehr leicht aufblasen können. Aber Sie bleiben vorsichtig, erzählen zärtlich. Auch die Nebenschauplätze erzählen sie behutsam und manchmal wenig ausgeleuchtet. Genauso die Geschichte um Nora, den Hund, einen Zugelaufenen. Dabei spiegelt sich Janis Geschichte doch auch in seiner.

Ja. Es gibt ja sehr viele Spiegel in diesem Text. Die Natur als Spiegel von Claire. Janis und Claire sind sich gegenseitig Spiegel. Claire sieht sich von der Hündin gespiegelt. Die Hündin, Nora und Fine, die Schwester von Janis sind auch Spiegelbilder. Und so weiter. – Ich wollte nichts aufblasen: ich wollte diese Menschen verstehen, die sich da begegnen, mit diesem Leben, das sie führen, mit dem Hintergrund den sie haben. Ich schreibe, weil ich mich für das Handeln von Menschen interessiere. Ich wollte diesen Ausschnitt aus derer beider Leben erzählen, diese Begegnung verstehen – auf dem Hintergrund; Das sind diese Menschen jetzt in diesem Augenblick, aber beide haben eben auch eine Geschichte, ein Vorleben. Das prägt sie und daraus lässt sich manches, was sie tun, verstehen, manches vielleicht auch nicht.

Sandra Hoffmann, 1967 geboren, lebt als freie Schriftstellerin in München und in Niederbayern. Sie unterrichtet literarisches Schreiben unter anderem in Seminaren für das Literaturhaus München und an Universitäten. Sie schreibt für das Radio und Die Zeit. Für ihren Roman „Was ihm fehlen wird, wenn er tot ist“ (2012) erhielt sie den Thaddäus-Troll-Preis und für ihren Roman „Paula“ (2017) den Hans-Fallada-Preis. Zuvor erschien ihr Roman „Das Leben spielt hier“.

Beitragsbild © Armin Kratzert

«Zwischen den Balken unterm Dach sprachen wir über das Altern und das Sterben, das Zurückbleiben, während draussen im Novembernebel die Fastnachtsmusik für einen trefflichen Kontrast sorgte. Liebe Judith, lieber Gallus, danke für den schönen Abend und auf ein andermal.» Annina Haab

«Zwischen den Balken unterm Dach sprachen wir über das Altern und das Sterben, das Zurückbleiben, während draussen im Novembernebel die Fastnachtsmusik für einen trefflichen Kontrast sorgte. Liebe Judith, lieber Gallus, danke für den schönen Abend und auf ein andermal.» Annina Haab

Alles an einem Tag, fast alles an einem Ort, die Parallelführung verschiedener Leben, Perspektiven, die sich wie bei einem Stafettenlauf den Stab übergeben, ein Teppich aus verschiedensten Biographien, der von Lesern einiges abverlangt. Eine Partygesellschaft noch ohne Mundschutz und doch alle unsäglich weit voneinander entfernt, gefangen in Ängsten, Abhängigkeiten, Einsamkeit und Isolation, genauso wie in Drogen und Zwängen. Ein Raum, der in der Musik pulst, in dem sich der Dunst von Geschichten, Schweiss und Alkohol ausbreitet. Als Leser sehe ich in die Köpfe und Herzen, sehe aus den Augen derer, die an der Party sind, die einen auf der Jagd, die andern auf der Flucht, vor der Welt oder sich selbst.

Alles an einem Tag, fast alles an einem Ort, die Parallelführung verschiedener Leben, Perspektiven, die sich wie bei einem Stafettenlauf den Stab übergeben, ein Teppich aus verschiedensten Biographien, der von Lesern einiges abverlangt. Eine Partygesellschaft noch ohne Mundschutz und doch alle unsäglich weit voneinander entfernt, gefangen in Ängsten, Abhängigkeiten, Einsamkeit und Isolation, genauso wie in Drogen und Zwängen. Ein Raum, der in der Musik pulst, in dem sich der Dunst von Geschichten, Schweiss und Alkohol ausbreitet. Als Leser sehe ich in die Köpfe und Herzen, sehe aus den Augen derer, die an der Party sind, die einen auf der Jagd, die andern auf der Flucht, vor der Welt oder sich selbst. … und Ulrike Ulrich singt ganz leise, während sie signiert …

… und Ulrike Ulrich singt ganz leise, während sie signiert …

Ulrike Ulrich, geboren 1968 in Düsseldorf, lebt seit 2004 als Schriftstellerin in Zürich. 2010 erschien ihr Debütroman „fern bleiben“, dem 2013 der Roman „Hinter den Augen“ folgte, und 2015 der Erzählband „Draussen um diese Zeit“. Mit Svenja Herrmann hat sie Anthologien zum 60. und 70. Geburtstag der Menschenrechte herausgegeben. Mit Axmed Cabdullahi erschien zuletzt „Ein Alphabet vom Schreiben und Unterwegssein“. Ihre Texte wurden u. a. mit dem Walter Serner-Preis 2010, dem Lilly-Ronchetti-Preis 2011 und Anerkennungspreisen der Stadt Zürich ausgezeichnet. 2016 erhielt Ulrike Ulrich ein Werkjahr der Stadt Zürich und 2018 einen Pro Helvetia-Werkbeitrag für «Während wir feiern».

Ulrike Ulrich, geboren 1968 in Düsseldorf, lebt seit 2004 als Schriftstellerin in Zürich. 2010 erschien ihr Debütroman „fern bleiben“, dem 2013 der Roman „Hinter den Augen“ folgte, und 2015 der Erzählband „Draussen um diese Zeit“. Mit Svenja Herrmann hat sie Anthologien zum 60. und 70. Geburtstag der Menschenrechte herausgegeben. Mit Axmed Cabdullahi erschien zuletzt „Ein Alphabet vom Schreiben und Unterwegssein“. Ihre Texte wurden u. a. mit dem Walter Serner-Preis 2010, dem Lilly-Ronchetti-Preis 2011 und Anerkennungspreisen der Stadt Zürich ausgezeichnet. 2016 erhielt Ulrike Ulrich ein Werkjahr der Stadt Zürich und 2018 einen Pro Helvetia-Werkbeitrag für «Während wir feiern».

Aber Horace hat einen Traum. Er will beweisen, dass mehr in ihm steckt, als ein Schafhirt in den Bergen Nevadas, dass er nicht bloss das Resultat einer Katastrophe ist, dass er mit Einsatz und Entschlossenheit ein Champion werden kann, ein Boxchampion. Er steigt in einen Bus und fährt los, obwohl er weiss, dass die Gesundheit von Mr. und Mrs. Reese nicht zum besten steht. Obwohl er weiss, dass es für die beiden zu spät sein könnte, wenn er erfolgreich zurückkehren wird.

Aber Horace hat einen Traum. Er will beweisen, dass mehr in ihm steckt, als ein Schafhirt in den Bergen Nevadas, dass er nicht bloss das Resultat einer Katastrophe ist, dass er mit Einsatz und Entschlossenheit ein Champion werden kann, ein Boxchampion. Er steigt in einen Bus und fährt los, obwohl er weiss, dass die Gesundheit von Mr. und Mrs. Reese nicht zum besten steht. Obwohl er weiss, dass es für die beiden zu spät sein könnte, wenn er erfolgreich zurückkehren wird.

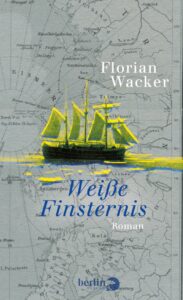

macht sich die Filmcrew zehn Jahre später noch einmal auf den Weg, um unter widrigsten Umständen, den mittlerweile zur Legende gewordenen Film «Fitzcarraldo» zu drehen. Thomas, schon als Jugendlicher vom Film mehr als fasziniert, macht sich auf eine Reise, viel weiter als bloss in einen Dschungel. So wie im Film «Fitzcarraldo» ein Abenteurer davon träumt, in der peruanischen Dschungelstadt Iquitos ein Opernhaus zu erbauen, so sehr träumt Thomas nicht bloss einen Film mitzureden, sondern von Distanz zu seinem steifen Elternhaus und Nähe zu neuen Lebensformen. in der Ferne zu finden. Er verspricht zwar seine Schwester Irina zurückzukehren, taucht aber in Deutschland nie mehr auf. Nach zwei Jahren Ungewissheit macht sich Irina mit ihrem Freund und dem Bündel Briefe ihres Bruders, Lebenszeichen, die mehr Geheimnisse offenbaren als klare Hinweise über sein Verbleiben, auf die Suche nach ihrem Zwillingsbruder.

macht sich die Filmcrew zehn Jahre später noch einmal auf den Weg, um unter widrigsten Umständen, den mittlerweile zur Legende gewordenen Film «Fitzcarraldo» zu drehen. Thomas, schon als Jugendlicher vom Film mehr als fasziniert, macht sich auf eine Reise, viel weiter als bloss in einen Dschungel. So wie im Film «Fitzcarraldo» ein Abenteurer davon träumt, in der peruanischen Dschungelstadt Iquitos ein Opernhaus zu erbauen, so sehr träumt Thomas nicht bloss einen Film mitzureden, sondern von Distanz zu seinem steifen Elternhaus und Nähe zu neuen Lebensformen. in der Ferne zu finden. Er verspricht zwar seine Schwester Irina zurückzukehren, taucht aber in Deutschland nie mehr auf. Nach zwei Jahren Ungewissheit macht sich Irina mit ihrem Freund und dem Bündel Briefe ihres Bruders, Lebenszeichen, die mehr Geheimnisse offenbaren als klare Hinweise über sein Verbleiben, auf die Suche nach ihrem Zwillingsbruder. Florian Wacker, geboren 1980 in Stuttgart, studierte Heilpädagogik und am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Zahlreiche Veröffentlichungen in Anthologien und Literaturzeitschriften sowie der Erzählband «Albuquerque» (2014), der Jugendroman «Dahlenberger» (2015) und der Roman «Stromland» (2018). Zuletzt wurde er mit dem Limburg-Preis (2015), dem Mannheimer Stadtschreiberstipendium für Kinder- und Jugendliteratur (2017) und dem Harder Literatur-Förderpreis (2018) ausgezeichnet. Er lebt in Frankfurt am Main, wo er als Autor und Webentwickler arbeitet.

Florian Wacker, geboren 1980 in Stuttgart, studierte Heilpädagogik und am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Zahlreiche Veröffentlichungen in Anthologien und Literaturzeitschriften sowie der Erzählband «Albuquerque» (2014), der Jugendroman «Dahlenberger» (2015) und der Roman «Stromland» (2018). Zuletzt wurde er mit dem Limburg-Preis (2015), dem Mannheimer Stadtschreiberstipendium für Kinder- und Jugendliteratur (2017) und dem Harder Literatur-Förderpreis (2018) ausgezeichnet. Er lebt in Frankfurt am Main, wo er als Autor und Webentwickler arbeitet.