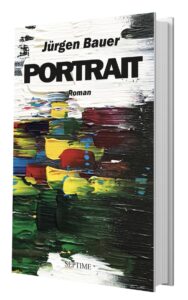

Bin ich der, der ich sein möchte? Sehen mich meine Mitmenschen, meine Vertrauten so, wie ich mich selber sehe? Welches Bild macht man sich von mir? Wie sehr verstecke ich mich hinter einer Fassade, hinter Pappkulissen? Jürgen Bauer geht in seinem neuen Roman „Portrait“ genau diesen Fragen und vielen mehr nach. Ein kunstvoll konstruierter Einblick in die verwundeten Seelen der Gegenwart.

Das Buch erzählt von Georg, der nach dem Krieg irgendwo in der österreichischen Provinz in einem Bauerndorf aufwächst, zusammen mit seinem älteren Bruder und seiner Mutter, die nach dem Krieg nicht mehr hofft, dass ihr Mann wieder auftaucht. Georg ist anders als sein Bruder, aber wenigstens ein Junge, der auf dem Hof mitanpacken kann, jetzt wo alles auf der Schultern der Mutter liegt und sie zu erdrücken droht. Aber Georg ist nicht wie sein Bruder, auch nicht wie seine Mutter. Er wird auch nicht, was sich die Mutter erhoffte, ganz anders wie der Bruder, der wirklich anzupacken weiss. Georg ist gut in der Schule, ein Einzelgänger, vom Onkel ans Gymnasium geschickt, vom Onkel, der im Hintergrund gerade so viel hilft, dass der Hof mit der Mariedl und den beiden Söhnen nicht untergeht. Georg bleibt weg, studiert an der Universität in Wien, wird ein „Städter“ und taucht kaum mehr auf auf dem Hof, auf dem sich die Mutter abrackert und der Bruder ohne Frau und Familie bleibt.

Das wäre schon Stoff genug; die Entfremdung zwischen Mutter und Sohn, der Alp eines verschwundenen Vaters, der aus der Sicht des Sohnes ein Held des Widerstands ist, aus der Sicht der Mutter ein Versager, einer der seinen Mund nicht halten konnte, der seine Familie im Stich liess. Aber Jürgen Bauer erzählt viel mehr, denn „Portrait“ erzählt nicht direkt von Georg, der sich in der Stadt lieber Schorsch nennt. Jürgen Bauer erzählt die Geschichte, das Leben des verlorenen Sohnes im ersten Teil des Romans aus der Sicht seiner Mutter, im mittleren Teil aus der seines Liebhabers Gabriel und im letzten aus der seiner Ehefrau Sara. Sie alle drei erzählen ihre Geschichte und die Geschichte Georgs. Mariedl aus der Sicht einer verbitterten und hart gewordenen Frau, der nichts geschenkt, aber alles genommen wird. Gabriel aus der Sicht Georgs Liebhabers, eines Wiener Strichjungen, der wie ein Streunender durch sein Leben hechelt, immer auf der Suche nach dem Kick. Und aus der Sicht seiner Ehefrau Sara, die Georg heiratet, weil sie beide die verzweifelte Liebe verbindet, weil Georg eine Frau braucht, um die Fassade in der Hauptstadt aufrecht erhalten zu können und weil Sara einen Mann braucht, der ihr Sicherheit gibt, der sie achtet, den sie formen kann.

Jürgen Bauer öffnet in seinem facettenreichen Roman derart viele Räume, dass ich als Leser förmlich hin- und hergepeitscht werde. Nicht zuletzt deshalb, weil Jürgen Bauer die drei Teile in genau dem Ton erzählt, der zu den drei Erzählenden passt. Georgs Mutter Mariedl ist bis auf die Knochen verbittert und enttäuscht. Ihre Sprache, ihr Gestus ist hart, hölzern. Da schwingt nichts mehr mit von Liebe,Verständnis, Fürsorge oder Hoffnung. Das Leben ist blosser Kampf, nichts als harte Arbeit, weit weg von allem, was an Liebe erinnert. Sie macht auch nie einen Hehl daraus, dass sie das Leben ihres jüngeren Sohnes missraten findet, so wie das Leben ihres nichtsnutzigen Ehemannes, der in den Wirren des Krieges verschwand.

Georgs Liebhaber Gabriel wächst auch auf dem Land auf, entflieht diesem, weil er genau weiss, dass er mit seinem Schwulsein nur in der Stadt, in der Hauptstadt das findet, wonach der permanente Durst ihn treibt. Gabriels Sprache ist schnodderig, ungehemmt, seine Gedanken kreisen zumindest in seiner ungestümen Jugend nur um das Vergnügen, den nächsten Rausch. Wien ist sein Tummelplatz, auch wenn man ihm in den 70ern in den Wiener Gassen ungehemmt nachschreit, solche wie ihn hätte man gescheiter alle vergast.

Und Sara? Sara ist Bankierstochter, ursprünglich aus reichem Haus in Amsterdam, in Wien hängen geblieben, weil sie sich eine Karriere als Opernsängerin erhoffte, es aber nie reichte, zum einen weil ihr Aussehen den Massstäben nicht entsprach, zum andern aber auch ihre Stimme. Und weil Sara genau merkt, dass Georg in seinem Leben eine Stütze, einen Halt, Rückendeckung braucht, weil er Karriere macht und ihn sein Kippleben zwischen Laster und Fassade zu zerreissen droht, ist sie die, die sich als Ehefrau anbietet. Sie erzählt als die Gebildete, die Frau, die alles unter Kontrolle zu halten versucht, weil sie aus Erfahrung weiss, wie tief man fallen kann.

„Portrait“ schildert das harte Leben einer Alleingelassenen im Nachkriegseuropa, das bittere Dasein aller nicht Heteros in den 70ern und 80ern, erst recht, als die „Schwulenpest“ Aids all jenen in die Hände spielte, die schon immer wussten, was richtig und falsch ist und den Leidensweg einer Frau, die nie dort ist, wo sie sein will, der der Kampf um Sicherheit, ihr Kampf um ihr Leben wird.

Sie alle erzählen von Georg. Einem Mann, der sich nach nichts mehr sehnt, als dort zu sein, wo man ihn nimmt, wie er wirklich ist, den Ort aber nie findet. Der es nie schafft, als „verlorener Sohn“ zurückzukommen, der sich immer verstecken muss, nie genügt, nie ankommt. „Portrait“ ist harte Kost, ein Sittengemälde der jüngsten Vergangenheit. Virtuos geschrieben, ganz nah am Leben, unmittelbar!

Interview

Sie erzählen Georgs Geschichte, ohne direkt von ihm selbst zu erzählen. Seine Geschichte aus drei verschiedenen Perspektiven, aus der Sicht jener, die ihm am nächsten kommen. Georg ist aus verschiedenen Perspektiven aber nicht immer der selbe Georg. So wie wir selbst aus der Perspektive aller, die uns kennen oder von uns wissen, ganz verschieden sein können. Selbst die Sicht auf sich selbst kann mit einem Mal zu wanken beginnen, durch Lebenskrisen, markante Einschnitte. Ist jede Person nur ein Konstrukt aus Wahrnehmung und Inszenierung?

Es ist eine uralte Frage, ob es das Ich überhaupt gibt – und wenn ja, welches Ich. Da braucht man nicht bis zu Kleists «Amphytrion» zurückgehen. Ich wollte es eine Nummer kleiner haben … Ausgangspunkt des Romans war die Beobachtung, dass selbst engste Freunde und Familienmitglieder völlig unterschiedliche Beschreibungen widergeben, wenn sie einen Menschen portraitieren sollen. In «Portrait» ist das ins Extrem getrieben: Ein Mann, der selbst nicht mehr weiss, wer er ist, weil er der Welt zu lange so viele verschiedene Gesichter präsentiert hat. Und das kombiniert mit der Frage, ob wir überhaupt von anderen Menschen erzählen können – oder insgeheim doch immer von uns selber reden, wenn wir ein fremdes Leben widergeben. Ob das heisst, dass wir alle nur Konstrukt und Inszenierung sind? Ich tu mir schwer mit so allgemeinen Aussagen. Bei «Portrait» ist es jedenfalls so, und es hat einen riesen Spass gemacht, das zu schreiben – mit all den literarischen Verwirrungen, die man daraus basteln kann.

Geschichten vom Widerstand während des Nationalsozialismus kennen wir. Georgs Mutter, die erste, die in Ihrem Roman von ihrem missratenen Sohn erzählt, ist eine vom Leben gestrafte Frau. Verbittert und vernarbt. Ihr Mann, untergetaucht, weil er „den Mund nicht halten konnte“, liess sie damals schwanger mit Hof und Familie allein. Eine Frau, die sich selbst nach dem Krieg noch gestraft fühlte. Das zeigt sich auch in der Erzählstimme. Gab es da ein reales Vorbild, einen Sound im Ohr? Mit Jahrgang 1981 muss eine solche Stimme wie aus einem anderen Jahrtausend „klingen“.

Die Stimme Mariedls klang beim Schreiben nie fremd, im Gegenteil! Meine Grosseltern väterlicherseits hatten einen Bauernhof im Burgenland, in einem kleinen Dorf. Ich kenne den Klang, die Redensweise. Meine Grossmutter, andere Verwandte, Dorfbewohner – sie alle habe ich «angezapft». Und musste dennoch viel recherchieren. Es gibt, den Archiven sei Dank, viele Bücher, auch Ton- und Videoaufnahmen von alten Bäuerinnen. Mir war es extrem wichtig, die Stimmen der drei Erzähler genau zu treffen. Ich hasse Bücher mit verschiedenen Ich-Erzählern, die schlussendlich alle wie die Autorin oder der Autor klingen. Es war die Hauptarbeit im Schreibprozess, die Stimmen zu entwickeln.

Georg ist schwul. Er wächst nach dem Krieg in einem Dorf auf, in dem ein solches Anderssein mehr als bloss ein Makel ist. Dazu die Ablehnung und das Gefühl des permanenten Nicht-Genügen, dass von seiner Mutter über ihn gegossen wurde. Da muss unweigerlich ein Trauma wachsen. Er lernt in Wien Gabriel kennen. In einer Stadt, die seine Feindschaft der Homosexualität gegenüber ganz offen und in aller Hässlichkeit zeigt. Noch immer ist die Stigmatisierung des „Ungewöhnlichen“ tief im Menschen verankert, auch wenn eine gewisse Öffnung zu spüren ist. Glauben sie an eine Gesellschaft, in der Menschen als das geschätzt werden, was sie sind?

Ich weiss nicht, ob wir je für das geschätzt werden, was wir wirklich sind. Wir spielen meist Rollen – und die sind gesellschaftlich geprägt. Sogar die Befreiung der Schwulen und Lesben war ja nur möglich, weil diese Gruppen plötzlich für ihre Kaufkraft geschätzt wurden – ökonomische Gründe spielen bei gesellschaftlicher Anerkennung ja immer eine Rolle! Wer Geld hat, wird geschätzt. Wie schon Pollesch sagt: «Liebe ist kälter als das Kapital.» Aber der Roman zeigt ja nicht nur die Ablehnung, sondern auch die anarchische, lustvolle, verspielte Schwulenszene der siebziger Jahre. Es hat Spass gemacht, die wilden Aktionen, Bälle, Proteste zu beschreiben, den Zusammenhalt und Streit der Szene. Wir werden vielleicht nicht von allen akzeptiert für das, was wir sind – aber von manchen schon. Und Qualität ist besser als Quantität. Für alles andere muss man kämpfen – und die besonders Bornierten reizen, provozieren, ihnen metaphorisch ins Gesicht schlagen, wie mein Erzähler Gabriel sagen würde.

Georg tut fast alles, um seine Fassade aufrecht zu halten. Das tat schon seine Mutter auf ihre eigene Weise. Das tut Georgs Freund Gabriel und Georgs Frau Sara. Künstler tun es sehr oft auch. Man pflegt das Klischee des Übermenschen. Schwäche, Unsicherheit, Zweifel kaschiert man gerne mit dicker Fassade. Selbst Schriftstellerinnen und Schriftsteller tun es mit jovialer Geste am Fernsehen, in Talkshows oder im Feuilleton. Belügen wir uns selbst?

Ich habe das Gefühl, dass es in Zeiten von Social Media und medialer Dauerpräsenz eine Gegentendenz gibt. Die dauernde Selbstentblössung, das Zu-Markte-Tragen der eigenen Verletzungen, das Zu-Geld-Machen des eigenen Lebens inklusive aller Verletzungen. Es wurde fast zum Imperativ: Sei du selbst, zeige dein Innerstes. Nicht umsonst ist der Buchmarkt voll mit Authentizitätsliteratur, mit Ich-Büchern. Das wollte ich nicht bedienen. Vielleicht ist es nicht die schlechteste Entwicklung, Masken als Schutz und Selbstschutz zu nutzen. Extreme sind selten gut – und die Figuren in «Portrait» kämpfen darum, zwischen Verlust des Ichs und völliger Selbstentblössung einen Weg zu finden, den sie leben können. Sara zum Beispiel gelingt das ja ganz gut, den Umständen entsprechend.

Sara heiratet Georg. Eine Ehe als gegenseitige Sicherheit, als Rückendeckung, Eckpfeiler einer perfekten Kulisse. Und gleichzeitig akzeptiert Sara die Lüge, weil sie weiss, dass sie zum Gefüge ihrer Ehe gehört, ein Teil des Fundaments ist. Wir verbinden Lüge mit Unwahrheit, dabei baut jede und jeder an seiner Lebenslüge. Ist die Lüge nicht Teil des menschlichen Seins? Viel mehr als eine lasterhafte Sünde?

Ich habe nichts gegen die Lüge. Man kann in der Gesellschaft nicht ohne Lüge leben. Wenn man immer man selbst ist, erträgt man die Verletzungen irgendwann nicht mehr. Lügen können helfen, Schmerz zu vermeiden – und anderen Schmerz zu ersparen. Und manchmal macht das Lügen, das Maskenspiel, das Vortäuschen ja auch einfach nur Spass. Wie immer macht die Dosis das Gift!

Welches Buch hat sie in den letzten Monaten aus den Socken gerissen? Und warum?

Annie Ernaux – «Die Scham»

Weil sie ein riesen Einfluss für mich war. Weil sie die eigene Psyche seziert – und dazu die ganze Gesellschaft. Weil sie über Klasse schreiben kann, wie das nur Franzosen hinkriegen, neben ihr Didier Eribon, Eduard Louis usw…

Gabriele Kögel – «Gipskind»

Weil es Parallelen zu meinem Roman gibt, der dann doch ganz anders ist. Weil sie mich zum Weinen gebracht hat, ohne kitschig zu werden.

Christoph Szalay – «Raendern»

Weil er Heimat definiert und seziert, weil die Sprache dieses Textes zwischen Lyrik und Prosa einfach der Wahnsinn ist.

Und noch viele andere: Sandra Gugic, Helena Adler, Dennis Cooper – dessen „Die Schlampen“ zum Beispiel ist ein wildes, dreckiges Gegenbeispiel zu den gerade so beliebten „braven“ Romanen über schwules Leben von zumeist heterosexuellen Frauen 😉

Jürgen Bauer wurde 1981 geboren und lebt in Wien. Im Septime Verlag erschien sein Debütroman «Das Fenster zur Welt» und drei weitere Romane. Im Rahmen des Studiums der Theater-, Film- und Medienwissenschaft in Wien, Amsterdam und Utrecht spezialisierte er sich auserdem auf Jüdisches Theater und veröffentlichte hierzu zahlreiche Artikel und Buchbeiträge. 2008 erschien sein Buch «No Escape. Aspekte des Jüdischen im Theater von Barrie Kosky» in der Edition Steinbauer. Jürgen Bauer erhielt zahlreiche Stipendien und Auszeichnungen, 2014 unter anderem ein Aufenthaltsstipendium des Literarischen Colloquiums Berlin.

“In Zeiten wie unseren hast du drei Möglichkeiten. Du kannst schreien, abhauen oder in die Hände spucken und mitanpacken.“

“In Zeiten wie unseren hast du drei Möglichkeiten. Du kannst schreien, abhauen oder in die Hände spucken und mitanpacken.“