Du bist allein im Haus, allein mit dem, was du jetzt ahnst, weißt und nicht annehmen willst: dass du nicht die grosse Liebe seines Lebens gewesen bist, sondern eine andere: Virginie. Oder einfach Ini. Sie und er, damals, und jetzt wieder. Schmerzt dich das?

Liebste Ini… so haben die Briefe angefangen. Das tönt zärtlich, vertraut, innig. Ja, innig ist das richtige Wort. Beeinander aufgehoben. Janek und Ini. Das tönt wie Hero und Leander. Des Meeres und der Liebe Wellen. Vom Winde verweht. Der grosse Gatsby. Janek und Ini. Wie die grossen Liebesgeschichten in der Literatur. Im Film.

Nicht grübeln.

Eliane und Dorit kommen wieder. Sie lassen dich nicht im Stich.

Jetzt bist du allein. In der Stille. In Gedanken. Im Schmerz. Das musst du mit dir austragen. Das nimmt dir keiner ab. Auch Eliane nicht.

Und Jakov?

Wo mag er sein? Auch allein? In einem Zimmer, das er nicht kennt? Ohne Worte für das, was ist. Fremd die Gesichter, die um ihn sind, die er nicht mehr erkennt. Irgend jemand könnte ihn besuchen, und er würde lachen, wie er immer Besuchern entgegengelacht hatte, freundlich, zuvorkommend, herzlich, ein zärtlicher Händedruck, eine sanfte Umarmung, ein gutes Wort. Jakov hatte für jeden ein gutes Wort, er war ein herzlicher Mensch, mit einem zärtlichen Blick auf die Menschen, auch auf dich. Vergiss das nicht. Wie liebevoll er sein konnte, fürsorglich, einer, der in den Augen der andern las, nicht nur ihre Wünsche, auch ihre Nachdenklichkeiten.

Und was ist mit diesem Kind? Jakovs Kind? Oder das Kind seines Vaters: Emily Mary Blumental. Ist Jakovs Vater der Vater oder der Grossvater des Kindes? Emily? Der Name ist nie gefallen.

Du schüttelst dich, als könntest du abschütteln, was da ist, auf dir liegt, dir aufliegt.

Wie kannst du dich an Bilder halten, die nur eure sind, die Reisen, die vielen Reisen? Die Monate an der Baltischen See, Klaipeda, das Kurische Haff, das Ostseebad Cranz, eure Gänge durch die Birkenhaine bis zum Haff, in dem das Wasser im Sommer richtig heiss wurde, ein Dampfbad zwischen den Wanderdünen. Auch ihr habt eine Geschichte, du und Jakov. Aber du bist mit diesen Erinnerungen allein. In Jakov sind sie gelöscht, auch eure erste Begegnung im Rhein-Main-Flughafen. Auch eure Wanderferien im Bergell, das stundenlange Gehen, von Stampa über die Bogenbrücke der Maira und hinauf nach Coltura, zum Palazzo Castelmur. Jakov gefiel das Bild von Augusto Giacometti in San Pietro: Der Morgen der Auferstehung. Er buchstabierte das Wort: Risurrezione. Und er deutete auf das Epitaph unter dem Bild: Johannes und Magdalena. Ein Liebespaar, das aufersteht. Wer liebt, aufersteht. Jakov schien völlig fasziniert von diesem Gedanken und fotografierte das Bild zusammen mit dem Epitaph.

Langsam seid ihr dahingewandert, oft mit dem Blick ins Tal hinunter und hinauf zu den Bergen, den Piz Cam und den Pizzo Cengalo. In den Bergen war Jakov daheim, mountains home, sagte er, als wäre er in den geliebten Bighorn Mountains, wo ihr auf euren Ausritten dem Gros Ventre River gefolgt und hinauf auf die Spitze des Sleeping Indian Berges vorgedrungen seid, und ihr euch verloren habt im Hinunterblicken auf das Tal von Jackson Hole, an die Waipitis gedacht habt, die ihr auf eurer zweiten Reise, zum Schneeschuhfahren auf der Gros Ventre River Ranch, in der Nacht habt vor Hunger heulen hören, dieser unvergessliche Anblick: diese eng aneinander gelehnten Tiere im Schnee.

Bilder, von denen Jakov nicht mehr spricht, die erdrückt und entrückt sind in ihm, vergessen, vergangen, versunken, in den Schutthalden seines Gehirns. Nur das ganz fern Erinnerte ist ihm noch nah, ein Frauenname, eine grosse Liebe.

Du bist allein mit euren Erinnerungsbildern, mit allem, was ihr gelebt habt: Du und Jakov, Herta und Jan. Das klingt nüchtern, alltäglich praktisch, zwei, die sich verstehen, sich arrangieren. Aber Janek und Ini, das bebt, das rührt an Traum und grosse Gefühle.

Du rufst allein eure Bilder zurück, kein „Weißt du noch, Jakov, die Gabelhorn-Antilopen unter den Laubbäumen im Boysen Park, nah am Ufer des Shoshoni, über dieser kleinen Bucht, in der das Schilf vom Licht angeblitzt wurde, ein heller Schein, gleissend hell…“.

Nur bei dir ist das von euch Gelebte aufgehoben, euer Lebensbuch.

Ist das schon ein Nachruf? Jakov nachgerufen? Als wäre er schon nicht mehr da? Für dich ist er nicht mehr da, auch wenn er noch da ist. Gelöscht in Jakov, was dich, was euch betrifft, wie auf einem Bildschirm ein Text gelöscht wird, eine Melodie, ein Bild, ein Tastendruck und nichts mehr da, Leere.

Ini ist geblieben, erhalten, bewahrt, wie in Karneol unzerstört, zum unverhofften Wiedersehen, wundersam heil geblieben zwischen Gedächtnisablagerungen und Gehirnschuttverwicklungen, Denkhalden und Müllbergen.

Die Bildfolge Ini ist geblieben, lebt und atmet, weil die Liebe sie erhalten, stark gemacht hat, so stark, dass sie den Jahren trotzt, der Krankheit, dem Vergessen und Verlöschen, unsterblich ist, ewig.

Diese Vergangenheit ist geblieben und Gegenwart geworden. Janek und Ini, eine unsterbliche Liebe, das letzte Refugium eines verlorenen Gedächtnisses. Vielleicht wird sie auch bleiben, wenn Jakovs Gestalt still geworden ist, weil bleibt, was von der Liebe gebildet, getragen, unzerstörbar geworden ist. Weil die Liebe nicht vergeht, nie vergeht, auch über den Tod hinaus? Ist es das, was uns antreibt, was in uns als Sehnsucht glüht, unstillbar?

Auch dich hat das angetrieben, und du hast geglaubt, in Jakov diese Nähe gefunden zu haben, all die Jahre hast du das geglaubt. Du hast nicht geahnt, dass sie in ihm schon gefunden und verwahrt war und einen Namen trug: Ini.

Du wischst mit der Hand langsam durch die Luft, als wüsche deine Hand die Nacht, wüsche sie die Welt, wüsche herunter, was trübte, die Aussicht, die Fernsicht, die Rücksicht. Du musst sie waschen, die verwüstete Welt, die unter Schlacken, Ablagerungen siechende Welt da draussen; und die Welt in Jakovs Kopf, in Jakovs Gehirn, in Jakovs Gedächtnis, die wüst ist und fast leer, glanzlos geworden, stumpf, de-mens, von Sinnen, jetzt, erst jetzt verstehst du das Wort.

Du bist allein. Und wer allein ist mit den Erinnerungen und mit der wüsten Welt, der ist wirklich allein. So stehst du in diesem Korridor, so gehst du durch die Räume, greifst nach dem Halte-Tau an der Wand, das Jakov vom Schlafzimmer ins Bad und durch die Räume geleitet hat.

Du musst dich festhalten, dich anklammern am rauen Tau, gegen diesen Sturm, der weht, von einem verlorenen Paradies, von den Erinnerungen her, die dich aus dem Leben mit Jakov umweben und dem, was sie trübt: Janek und Ini. Du gerätst von Sinnen im Sinnen; wonach steht dir noch der Sinn?

Was kannst du dem entgegenstellen, was da weht, stürmt, heult, dich forttreibt?

Bleibt nur die Müdigkeit, und darin ein letzter Aufruhr, ein Dennoch, das schon nicht mehr trotzig, sondern nur noch ein Flügelschlagen ist, Einsicht?

Dieser Vers, den dir Eliane einmal aufgeschrieben hat, eine Frucht ihrer Theaterarbeit, als Trost gemeint, auch in der Bitterkeit: „Schatten sind des Lebens Güter, Schatten seiner Freuden Schar,/ Schatten, Worte, Wünsche, Taten,/ Die Gedanken nur sind wahr// Und die Liebe, die du fühltest,/ Und das Gute, das du tust;/ Und kein Wachen als im Schlafe,/ Wenn du einst im Grabe ruhst.// Possen! Possen! Andre Bilder/ Werden im Innern wach!“

Lachen über die Possenspiele des Lebens, zum Lächeln finden, zum Lassen, Loslassen, Zulassen, Ablassen?

Und einmal gelassen sein, Gelassenheit finden?

Und darin eingestehen, deine grosse Liebe war nicht, was du dachtest, war weniger, Schatten, ja ein Schatten, unter dem Schatten einer andern?

Und Jakov? Ist er jetzt leicht, zurück in der frühen Liebe, da wieder eingekehrt, darin jetzt gelassen, losgelassen von allem andern, von all dem, was lastet oder lasten könnte? Vom Leben?

Back home? War das nur diese im Kokon verwahrte Liebe?

Und du hast geglaubt, das gelte dem Heimweh nach den Weiten Wyomings, den Wäldern des Teton, dem gewundenen Lauf des Snake River, den kleinen Seen um Boulder Flats. Es hat, ohne dass er es nennen konnte, nur ihr gegolten, Virginie, der frühen, der grossen Liebe, nach der ihn ein Sehnen verzehrte; das war der Heart Lake, in dessen Wasser er getaucht ist und darin weiterschwimmt.

Hast du ihn für den genommen, der er gewesen ist, den versprengten Reiter, einer, der immer ein Reisender gewesen ist, einer, der von irgendwoher kam und nach irgendwohin aufbrach, getrieben von der unbestimmten Hoffnung, es gebe irgendwo eine Ankunft, beschlichen von der Ahnung, keine Ankunft zu finden. Vielleicht war es diese unbestimmte, diese unstillbare Sehnsucht, die ihn antrieb, die ihn reisen liess und nur einen Namen hatte. Vielleicht hat ihn das letztlich auch seine Statistiken schreiben lassen, dieser unbestimmte Leerraum, in dem alles entschwunden schien, in dem es keine Gewissheit gab, in Fülle verfügbar war nur der Mangel, der Mangel an Selbstgewissheit, an Heimat und menschlicher Bedingung in der Welt. Hat ihn dieser Mangel angetrieben, nach den früh erfahrenen Toten, der Mutter, von Virginie, von Ken, vielleicht auch von Emily? Und die immerwährende Angst vor Verlusten, immer neuen Verlusten, auch von dem, was man ist und lebt?

Du zitterst. Du sagst so oft vielleicht? Vielleicht, weil du so wenig weißt, mit Gewissheit weißt: von Jakov, von dir selbst. Auch du hast Angst. Nichts ist sicher. Nur das Gefährdetsein, auch in der Liebe, die fragile Aussicht, den Alltag halten zu können, wenn überhaupt. Kannst du es noch? Noch weiter? Immer weiter? Gehen. Gehst du noch, oder stehst du?

Du gehst durch die Wohnung; durch die Ratlosigkeit gehst du, deine Ratlosigkeit. Deine Schritte widerhallen, dumpf patschend auf dem Parkett, ein Eichenparkett, hohl klingt das, als wäre alles hohl unter dir, voller Leerräume, mit Geheimnissen und Untaten, voller Archive, die jemand angelegt hat, von deinen Wegen, Schritten, deinen Sehnsüchten, das ist abgelegt in Schachteln und Mappen, du brauchst sie bloss zu öffnen, einzutreten in die Archive, in dir, unter dir, Archive, tief in die Erde hinein, unterkellert ist das alles, immer neue Räume mit Dokumenten, Mappen, Statistiken, die alles enthalten, was dich angeht, die infragestellen, was du empfunden, was du entschieden, was du gesprochen hast. Überall Papiere, Virginie-Papiere, Jakov-Papiere, Eliane- und Dorit-Papiere, alles ist voller Papiere, Buchstaben, Zeichen, Schriftzeichen, Wandzeichen, Menetekel.

Soviel an Spuren aus einem Leben, soviel an Zeugnissen, Leidenschaften und Leiden, an Glück und Scheitern, an Ahnungen und Vermutungen, und so wenig an Gewissheit, an Klarheit, selbst da, wo Zahlen und Namen und Daten sind, so flüchtig, so undurchschaubar, so dämmerhaft und unzugänglich bleibt, was einer gelebt, du, Jakov, Ini.

Du gehst, und von draussen fällt jetzt das Licht herein, fällt auf den Boden, stumpf, dumpf, wie die Schritte, die du machst, behutsam, ängstlich. Dünn ist die Kruste über diesem Hohlraum unter dir, das Echo verrät es, das ist hohl da unten, du kannst jederzeit einbrechen, durchbrechen wie durch das Eis auf dem See, das voller brüchiger Stellen ist, die nicht tragen, die dich in die Tiefe fallen lassen, in die Archivschächte des Erdachten, mit den Schachteln des Erinnerten, mit den Statistiken deiner Irrtümer, Irrwege und Irrfahrten, mit diesen Papieren, Virginie-Papieren, Jakov-Papieren, mit den Rechnungen, Statistiken, Zahlen, alles ist voller Zahlen, als zählten nur noch die Zahlen.

Dieser Text, den mir Urs Faes freundlicherweise zur Verfügung stellt, ist ein erster Blick in seinen neuen Roman.

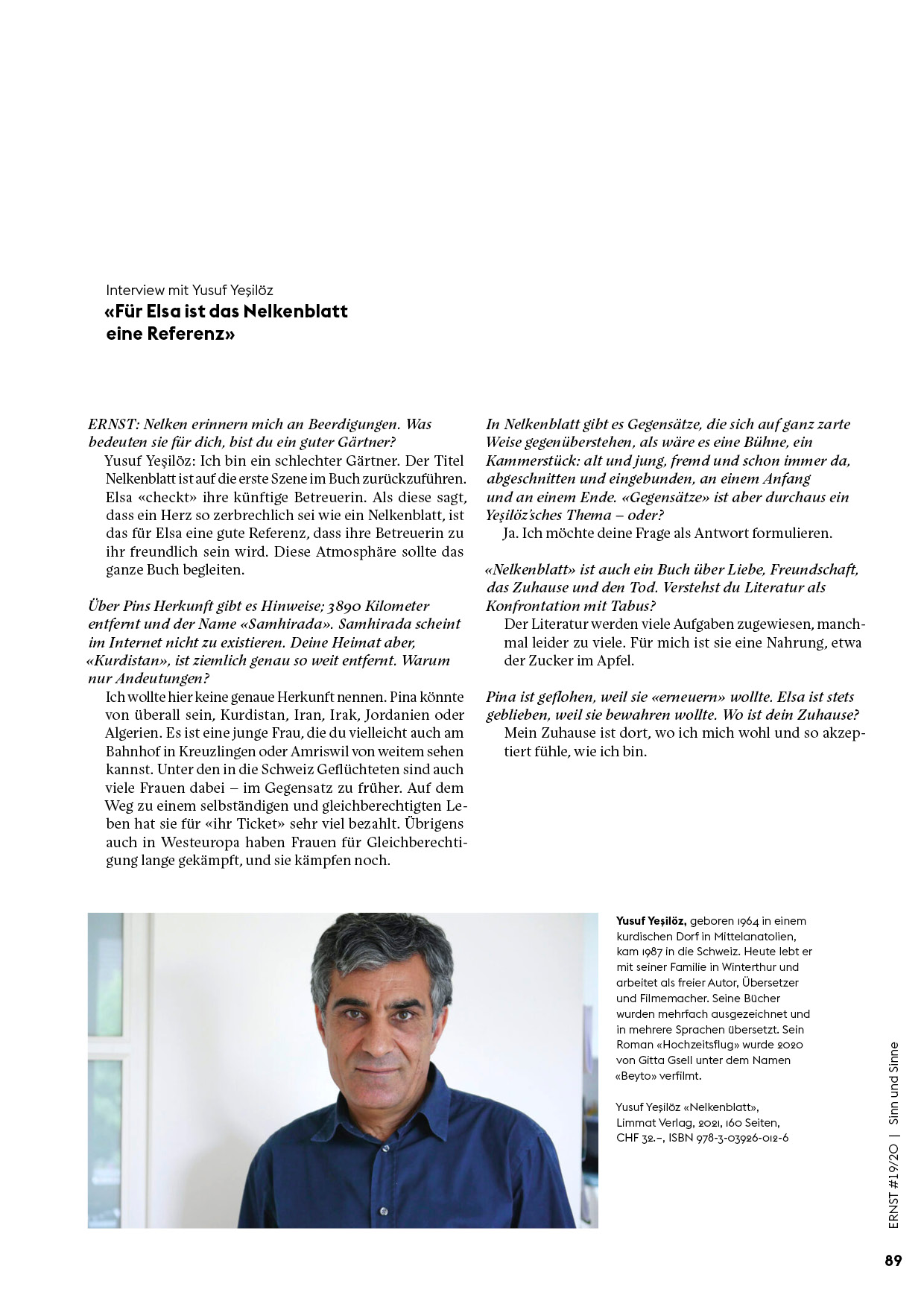

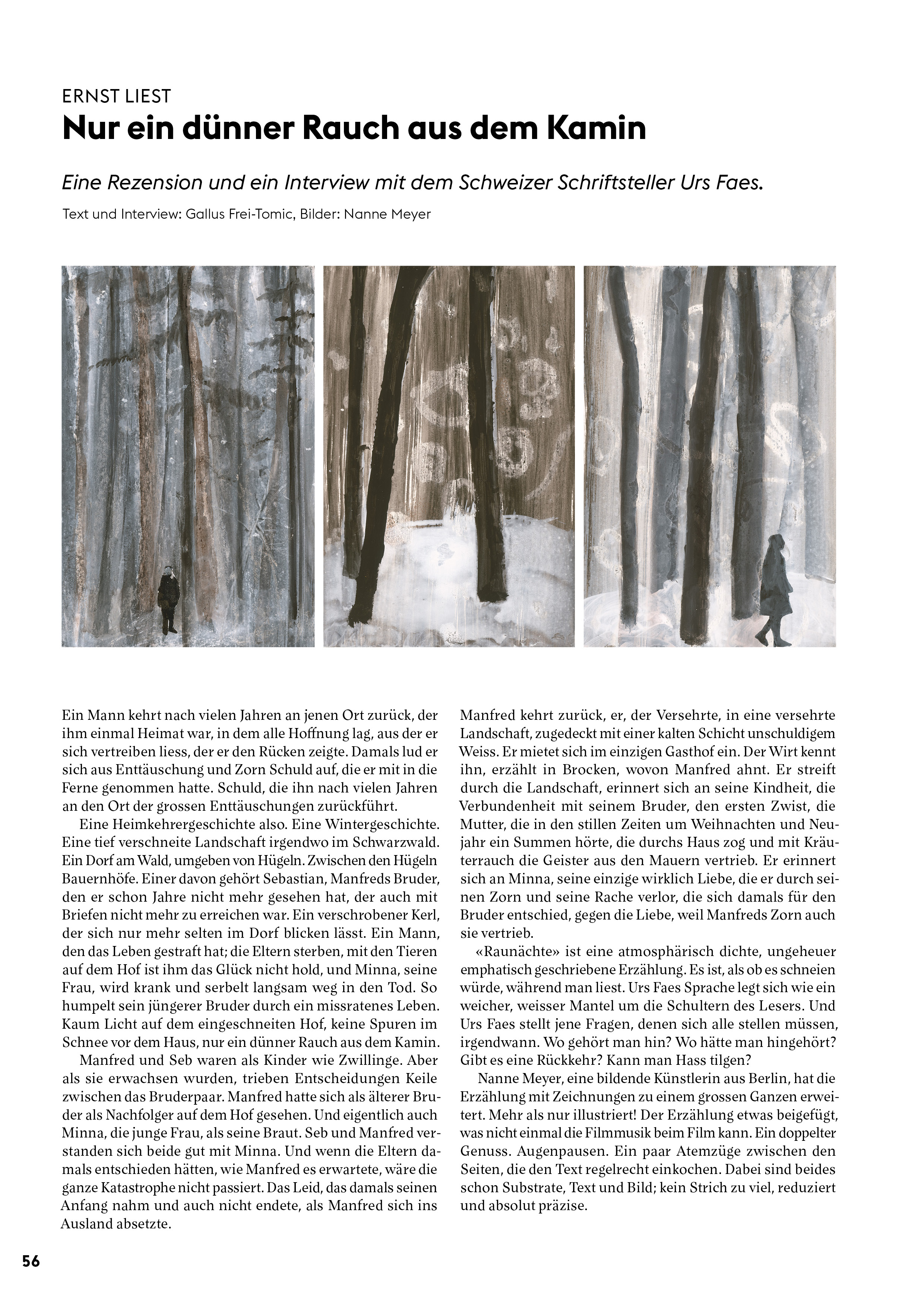

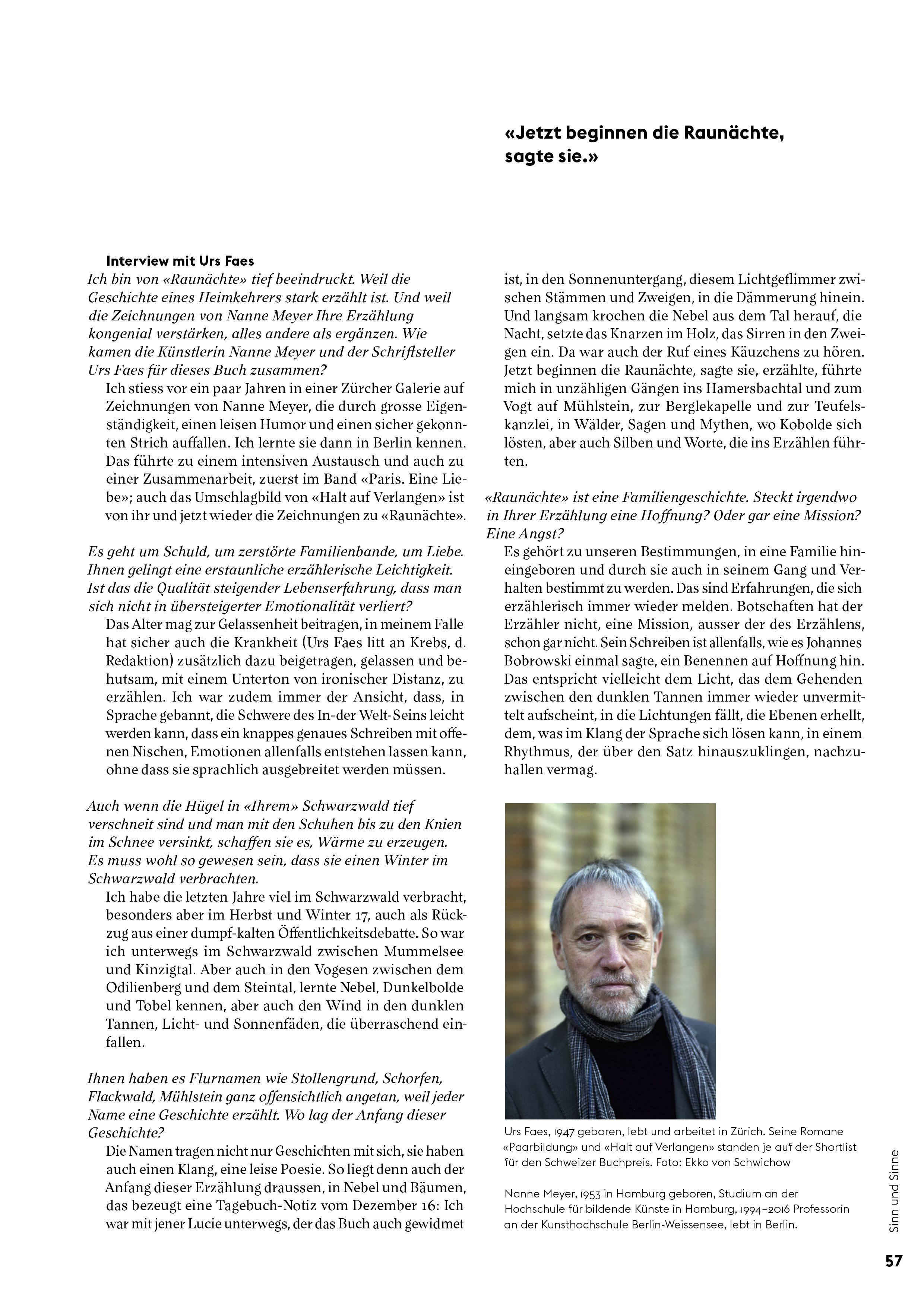

Urs Faes, 1947 geboren, lebt und arbeitet in Zürich. Er ist einer der Grossen der Schweizer Literatur. 1983, vor 35 Jahren, erschien sein erster Roman «Webfehler» bei Lenos. 1989 wechselte er zu Suhrkamp und veröffentlicht dort seit 30 Jahren Romane und Erzählungen. 2017 erschien «Halt auf Verlangen. Ein Fahrtenbuch» in dem er seine Erfahrungen mit einer schweren Krankheit mit der Geschichte seiner Herkunft verwob. Seine Werke wurden vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Schweizerischen Schillerpreis und dem Zolliker Kunstpreis. Sein Roman «Paarbildung» stand auf der Shortlist für den Schweizer Buchpreis. Zuletzt erschien in der Insel Bücherei die Erzählung «Raunächte».

Urs Faes, 1947 geboren, lebt und arbeitet in Zürich. Er ist einer der Grossen der Schweizer Literatur. 1983, vor 35 Jahren, erschien sein erster Roman «Webfehler» bei Lenos. 1989 wechselte er zu Suhrkamp und veröffentlicht dort seit 30 Jahren Romane und Erzählungen. 2017 erschien «Halt auf Verlangen. Ein Fahrtenbuch» in dem er seine Erfahrungen mit einer schweren Krankheit mit der Geschichte seiner Herkunft verwob. Seine Werke wurden vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Schweizerischen Schillerpreis und dem Zolliker Kunstpreis. Sein Roman «Paarbildung» stand auf der Shortlist für den Schweizer Buchpreis. Zuletzt erschien in der Insel Bücherei die Erzählung «Raunächte».

«Urs Faes’ Sprache legt sich wie ein weicher, weisser Mantel um die Schultern des Lesers.«

Rezension von «Raunächte» auf literaturblatt.ch

Rezension von «Halt auf Verlangen» auf literaturblatt.ch

Urs Faes im Logbuch von Suhrkamp

Beitragsbild © Ekko von Schwichow

Judith Schalansky, 1980 in Greifswald geboren, studierte Kunstgeschichte und Kommunikationsdesign. Ihr Werk, darunter der international erfolgreiche Bestseller Atlas der abgelegenen Inseln sowie der Roman Der Hals der Giraffe, ist in mehr als 20 Sprachen übersetzt und wurde vielfach ausgezeichnet. Sie ist Herausgeberin der Naturkunden und lebt als Gestalterin und freie Schriftstellerin in Berlin.

Judith Schalansky, 1980 in Greifswald geboren, studierte Kunstgeschichte und Kommunikationsdesign. Ihr Werk, darunter der international erfolgreiche Bestseller Atlas der abgelegenen Inseln sowie der Roman Der Hals der Giraffe, ist in mehr als 20 Sprachen übersetzt und wurde vielfach ausgezeichnet. Sie ist Herausgeberin der Naturkunden und lebt als Gestalterin und freie Schriftstellerin in Berlin.

Philipp Weiss, geboren 1982 in Wien, studierte Germanistik und Philosophie. Er schreibt Prosa und Theaterstücke, für die er mehrfach ausgezeichnet wurde. 2009 nahm er mit seinem Text «Blätterliebe» am Ingeborg-Bachmann-Preis teil. 2011 gewann er mit seinem Stück «Allerwelt» das Hans-Gratzer-Stipendium; das Stück wurde am Schauspielhaus Wien uraufgeführt, wo er in der Spielzeit 2013/14 Hausautor war. «Ein schöner Hase ist meistens der Einzellne» gewann 2015 den Preis der Theatertage Lyon und erschien auf Französisch in den Éditions Théâtrales (Montreuil). «Am Weltenrand sitzen die Menschen und lachen» ist sein Romandebüt.

Philipp Weiss, geboren 1982 in Wien, studierte Germanistik und Philosophie. Er schreibt Prosa und Theaterstücke, für die er mehrfach ausgezeichnet wurde. 2009 nahm er mit seinem Text «Blätterliebe» am Ingeborg-Bachmann-Preis teil. 2011 gewann er mit seinem Stück «Allerwelt» das Hans-Gratzer-Stipendium; das Stück wurde am Schauspielhaus Wien uraufgeführt, wo er in der Spielzeit 2013/14 Hausautor war. «Ein schöner Hase ist meistens der Einzellne» gewann 2015 den Preis der Theatertage Lyon und erschien auf Französisch in den Éditions Théâtrales (Montreuil). «Am Weltenrand sitzen die Menschen und lachen» ist sein Romandebüt.

sich sowohl für Sachthemen, wie für Kunst und Literatur interessiert. Es sind Bücher, die nicht einfach gelesen in ein Bücherregal verschwinden wollen, aber auch weit davon entfernt, Bestimmungshilfen sein zu wollen. Bücher, die von Innen und Aussen überzeugen. Bücher, denen man die Liebe zum Inhalt genauso ansieht wie die Liebe zum Objekt Buch. Sind das die Gründe für den Erfolg?

sich sowohl für Sachthemen, wie für Kunst und Literatur interessiert. Es sind Bücher, die nicht einfach gelesen in ein Bücherregal verschwinden wollen, aber auch weit davon entfernt, Bestimmungshilfen sein zu wollen. Bücher, die von Innen und Aussen überzeugen. Bücher, denen man die Liebe zum Inhalt genauso ansieht wie die Liebe zum Objekt Buch. Sind das die Gründe für den Erfolg? Annie Dillards ›Pilger am Tinker Creek‹ von 1974 ist einer meiner Lieblingstexte des Nature Writings geworden. Es geht darin um nichts geringeres als die Schöpfung, und das Ringen um eine Sprache für ihre ungeheuerliche Schönheit. Ein Buch des Lebens, ein Lebensbuch, in dem die Gesetze der Physik und die Fragen der Metaphysik mit den Mitteln der Poesie verhandelt werden. Ich habe nicht aufgehört, darin zu lesen.

Annie Dillards ›Pilger am Tinker Creek‹ von 1974 ist einer meiner Lieblingstexte des Nature Writings geworden. Es geht darin um nichts geringeres als die Schöpfung, und das Ringen um eine Sprache für ihre ungeheuerliche Schönheit. Ein Buch des Lebens, ein Lebensbuch, in dem die Gesetze der Physik und die Fragen der Metaphysik mit den Mitteln der Poesie verhandelt werden. Ich habe nicht aufgehört, darin zu lesen. Formate. Heute bespielen wir nur noch unregelmäßig dieses Format.

Formate. Heute bespielen wir nur noch unregelmäßig dieses Format. Ausgehend von verlorengegangenen Natur- und Kunstgegenständen wie den Liedern der Sappho, dem abgerissenen Palast der Republik, einer ausgestorbenen Tigerart oder einer im Pazifik versunkenen Insel, entwirft sie ein naturgemäß unvollständiges Verzeichnis des Verschollenen und Verschwundenen, das seine erzählerische Kraft dort entfaltet, wo die herkömmliche Überlieferung versagt. Die Protagonisten dieser Geschichten sind Figuren im Abseits, die gegen die Vergänglichkeit ankämpfen: ein alter Mann, der das Wissen der Menschheit in seinem Tessiner Garten hortet, ein Ruinenmaler, der die Vergangenheit erschafft, wie sie niemals war, die gealterte Greta Garbo, die durch Manhattan streift und sich fragt, wann genau sie wohl gestorben sein mag, und die Schriftstellerin Schalansky, die in den Leerstellen ihrer eigenen Kindheit die Geschichtslosigkeit der DDR aufspürt.

Ausgehend von verlorengegangenen Natur- und Kunstgegenständen wie den Liedern der Sappho, dem abgerissenen Palast der Republik, einer ausgestorbenen Tigerart oder einer im Pazifik versunkenen Insel, entwirft sie ein naturgemäß unvollständiges Verzeichnis des Verschollenen und Verschwundenen, das seine erzählerische Kraft dort entfaltet, wo die herkömmliche Überlieferung versagt. Die Protagonisten dieser Geschichten sind Figuren im Abseits, die gegen die Vergänglichkeit ankämpfen: ein alter Mann, der das Wissen der Menschheit in seinem Tessiner Garten hortet, ein Ruinenmaler, der die Vergangenheit erschafft, wie sie niemals war, die gealterte Greta Garbo, die durch Manhattan streift und sich fragt, wann genau sie wohl gestorben sein mag, und die Schriftstellerin Schalansky, die in den Leerstellen ihrer eigenen Kindheit die Geschichtslosigkeit der DDR aufspürt.

Ein solches Festival ist ein Ort der Begegnung. Leserinnen und Leser untereinander; trifft man doch oft die immer Gleichen, Unverbesserlichen, die jedes Jahr verkünden, das nächste Jahr dann einmal ein Pause einzulegen, um den Vorsatz irgendwann zu vergessen, weil Literatur lockt.

Ein solches Festival ist ein Ort der Begegnung. Leserinnen und Leser untereinander; trifft man doch oft die immer Gleichen, Unverbesserlichen, die jedes Jahr verkünden, das nächste Jahr dann einmal ein Pause einzulegen, um den Vorsatz irgendwann zu vergessen, weil Literatur lockt. So wie der Lyrikerin und Performerin Nora Gomringer auf dem Weg nach Bern und später nach Klagenfurt zum Bachmann-Wettlesen. Sie sitzt dort in der Jury und hat sich vorgenommen, an jedem Tag ein anderes T-Shirt mit einem Bachmann-Zitat zu tragen, um so wenigstens etwas von der Namensgeberin ins Showlesen hineinzugeben.

So wie der Lyrikerin und Performerin Nora Gomringer auf dem Weg nach Bern und später nach Klagenfurt zum Bachmann-Wettlesen. Sie sitzt dort in der Jury und hat sich vorgenommen, an jedem Tag ein anderes T-Shirt mit einem Bachmann-Zitat zu tragen, um so wenigstens etwas von der Namensgeberin ins Showlesen hineinzugeben. Oder Sasha Maria Salzmann, die mit ihrem Erstling «Ausser sich» in Leukerbad las und diskutierte und mit ihrer Moderatorin Jennifer Khakshouri jenes Haus suchte, in dem James Baldwin vor einem halben Jahrhundert in der Abgeschiedenheit Leukerbads sein Romandebüt vollendete.

Oder Sasha Maria Salzmann, die mit ihrem Erstling «Ausser sich» in Leukerbad las und diskutierte und mit ihrer Moderatorin Jennifer Khakshouri jenes Haus suchte, in dem James Baldwin vor einem halben Jahrhundert in der Abgeschiedenheit Leukerbads sein Romandebüt vollendete. Oder den Künstler, Buchgestalter, Illustrator und Herausgeber Christian Thanhäuser, der einem in ein Gespräch verwickelt, von seinen Freundschaften zu Autoren erzählt, der Zusammenarbeit und dem Entstehen eines Buchprojekts, wie man mit Jaroslav Rudis Bier trinken kann, was ebenso wichtig für ein gemeinsames Buch- oder Kunstprojekt sein kann, wie schürfende Gespräche.

Oder den Künstler, Buchgestalter, Illustrator und Herausgeber Christian Thanhäuser, der einem in ein Gespräch verwickelt, von seinen Freundschaften zu Autoren erzählt, der Zusammenarbeit und dem Entstehen eines Buchprojekts, wie man mit Jaroslav Rudis Bier trinken kann, was ebenso wichtig für ein gemeinsames Buch- oder Kunstprojekt sein kann, wie schürfende Gespräche. Oder den schüchtern wirkenden Péter Nádas, der 1942 in Budapest geborene grosse Chronist, der in Leukerbad aus seinen Memoiren «Aufleuchtende Details» liest und mit jedem Bild aus seinem umfassenden Werk nachempfinden lässt, was es heisst, untrennbar mit der Geschichte eines Landes, eines Volkes, seiner Familie verbunden zu sein. (Auf dem Beitragsfoto zu Beginn des Textes sitzt Péter Nádas zwischen der Moderatorin Ilma Rakusa (rechts, Schriftstellerin, Übersetzerin und Publizistin) und seiner Übersetzerin Christina Viragh (Schriftstellerin)).

Oder den schüchtern wirkenden Péter Nádas, der 1942 in Budapest geborene grosse Chronist, der in Leukerbad aus seinen Memoiren «Aufleuchtende Details» liest und mit jedem Bild aus seinem umfassenden Werk nachempfinden lässt, was es heisst, untrennbar mit der Geschichte eines Landes, eines Volkes, seiner Familie verbunden zu sein. (Auf dem Beitragsfoto zu Beginn des Textes sitzt Péter Nádas zwischen der Moderatorin Ilma Rakusa (rechts, Schriftstellerin, Übersetzerin und Publizistin) und seiner Übersetzerin Christina Viragh (Schriftstellerin)).

«Hain» erzählt aus der Sicht einer Icherzählerin von drei Reisen nach Italien, Begegnungen mit ihrem Vater und dessen Geschichte. Drei Reisen in ein Italien, das die Autorin kennt, weil es sie bei Stipendienaufenthalten an Orte in Italien verschlug, von denen sie mehr an die Rückseiten italienischer Sehenswürdigkeiten, Landschaften sah. Ein «Geländeroman»? Gelände ist Textur, Oberfläche, mit der man in Berührung kommt. «Landschaft» als Begriff bleibt viel distanzierter. Und «Hain» greift an und unter die Oberfläche, lässt sich sprachlich auf eine Gegend ein, das Licht dieser Gegend erkennend, immer neues Sehen erlernend.

«Hain» erzählt aus der Sicht einer Icherzählerin von drei Reisen nach Italien, Begegnungen mit ihrem Vater und dessen Geschichte. Drei Reisen in ein Italien, das die Autorin kennt, weil es sie bei Stipendienaufenthalten an Orte in Italien verschlug, von denen sie mehr an die Rückseiten italienischer Sehenswürdigkeiten, Landschaften sah. Ein «Geländeroman»? Gelände ist Textur, Oberfläche, mit der man in Berührung kommt. «Landschaft» als Begriff bleibt viel distanzierter. Und «Hain» greift an und unter die Oberfläche, lässt sich sprachlich auf eine Gegend ein, das Licht dieser Gegend erkennend, immer neues Sehen erlernend. Schreiben bilden sich Erinnerungsschichten. Esther Kinsky skizziert und malt in sprachlichen Bildern, in bestechender Feinarbeit, sie ist Teil ihrer selbst.

Schreiben bilden sich Erinnerungsschichten. Esther Kinsky skizziert und malt in sprachlichen Bildern, in bestechender Feinarbeit, sie ist Teil ihrer selbst.

Luisa liest, liest viel, alles, was ihr in die Hände gerät. Sie wird belächelt von der Schwester, missachtet von der Mutter, vom Vater mit Büchern Kofferraum für Kofferraum aus der zerbombten Stadt versorgt. Nachts brennt lange ein schwaches Licht in ihrer Kammer unter dem Dach. Ein Licht, das dem jungen Melker Walter nicht verborgen bleibt, der sie dafür aber nicht schimpft, sondern eines Tages bei der Geburt eines jungen Stierkalbs ins Vertrauen zieht. Luisa ist allein gelassen, sich selbst überlassen. Jeder ist sich selbst der Nächste.

Luisa liest, liest viel, alles, was ihr in die Hände gerät. Sie wird belächelt von der Schwester, missachtet von der Mutter, vom Vater mit Büchern Kofferraum für Kofferraum aus der zerbombten Stadt versorgt. Nachts brennt lange ein schwaches Licht in ihrer Kammer unter dem Dach. Ein Licht, das dem jungen Melker Walter nicht verborgen bleibt, der sie dafür aber nicht schimpft, sondern eines Tages bei der Geburt eines jungen Stierkalbs ins Vertrauen zieht. Luisa ist allein gelassen, sich selbst überlassen. Jeder ist sich selbst der Nächste. Ralf Rothmann wurde am 10. Mai 1953 in Schleswig geboren und wuchs im Ruhrgebiet auf. Nach der Volksschule (und einem kurzen Besuch der Handelsschule) machte er eine Maurerlehre, arbeitete mehrere Jahre auf dem Bau und danach in verschiedenen Berufen (unter anderem als Drucker, Krankenpfleger und Koch). Er lebt seit 1976 in Berlin.

Ralf Rothmann wurde am 10. Mai 1953 in Schleswig geboren und wuchs im Ruhrgebiet auf. Nach der Volksschule (und einem kurzen Besuch der Handelsschule) machte er eine Maurerlehre, arbeitete mehrere Jahre auf dem Bau und danach in verschiedenen Berufen (unter anderem als Drucker, Krankenpfleger und Koch). Er lebt seit 1976 in Berlin.

Beide, (H)anna und Zoli (Zoltán) verstehen einander eine Kindheit und Jugend lang ohne viele Worte, als hätten sie wie Fledermäuse Organe, die Schallwellen ganz anders hören können. Er Zoltán und sie Anna, die Wörter wie farbige Kiesel sammeln.

Beide, (H)anna und Zoli (Zoltán) verstehen einander eine Kindheit und Jugend lang ohne viele Worte, als hätten sie wie Fledermäuse Organe, die Schallwellen ganz anders hören können. Er Zoltán und sie Anna, die Wörter wie farbige Kiesel sammeln.

sich trägt, den „Complete Manual of Suicide“ (Den gibt es wirklich!). Den Sprung vor den fahrenden Zug verhindert, nimmt Gilbert den jungen Mann mit auf sein Hotelzimmer. Yosa ist Student, getrieben von seiner Angst des Scheiterns. Beide machen sich auf den Weg, Gilbert auf eine Pilgerreise auf den Spuren des klassischen Dichters Bashõ, Yosa mit seiner ganz anderen Reiselektüre von einem zum nächsten Selbsttötungshotspot. Eine Reise nach Erkenntnis, Erlösung und Erleuchtung. Wie einst japanische Wandermönche. Eine Reise nach ganz ungewöhnlichen Massstäben, an Orte der absoluten Gegensätze, nicht zuletzt europäischer und japanischer Lebensauffassung und Wahrnehmung. An Orte wie jenen Wald am Fusse des Fuji, den Aokigahara-Wald, den Wald der Erhängten. (Auch den gibt es!) Ein Wald, der mit Verbotstafeln warnt, voll mit Zurückgelassenem, Schuhen, Kleidern und Taschen, Hängengelassenem, abgeschnittenen Stricken und Überresten. Gilbert begleitet Yosa, hofft, dass der Schrecken, das Grauen sie beide vertreibt. Ausgerechnet hier geraten sie in eine Sackgasse, sie, die nichts anderes wollen, als das Ende ihrer Sackgassen. Sie verlieren sich im Wald, verirren sich auf dem Rückweg, müssen im Freien, ohne Licht im Wald der Erhängten übernachten. Zwei Verlorene, Verirrte, Vergessene. So wie die Kieferninseln an der Küste von Matsushima ein Ende einer Reise werden, ist das Buch voller Doppelbödigkeiten.

sich trägt, den „Complete Manual of Suicide“ (Den gibt es wirklich!). Den Sprung vor den fahrenden Zug verhindert, nimmt Gilbert den jungen Mann mit auf sein Hotelzimmer. Yosa ist Student, getrieben von seiner Angst des Scheiterns. Beide machen sich auf den Weg, Gilbert auf eine Pilgerreise auf den Spuren des klassischen Dichters Bashõ, Yosa mit seiner ganz anderen Reiselektüre von einem zum nächsten Selbsttötungshotspot. Eine Reise nach Erkenntnis, Erlösung und Erleuchtung. Wie einst japanische Wandermönche. Eine Reise nach ganz ungewöhnlichen Massstäben, an Orte der absoluten Gegensätze, nicht zuletzt europäischer und japanischer Lebensauffassung und Wahrnehmung. An Orte wie jenen Wald am Fusse des Fuji, den Aokigahara-Wald, den Wald der Erhängten. (Auch den gibt es!) Ein Wald, der mit Verbotstafeln warnt, voll mit Zurückgelassenem, Schuhen, Kleidern und Taschen, Hängengelassenem, abgeschnittenen Stricken und Überresten. Gilbert begleitet Yosa, hofft, dass der Schrecken, das Grauen sie beide vertreibt. Ausgerechnet hier geraten sie in eine Sackgasse, sie, die nichts anderes wollen, als das Ende ihrer Sackgassen. Sie verlieren sich im Wald, verirren sich auf dem Rückweg, müssen im Freien, ohne Licht im Wald der Erhängten übernachten. Zwei Verlorene, Verirrte, Vergessene. So wie die Kieferninseln an der Küste von Matsushima ein Ende einer Reise werden, ist das Buch voller Doppelbödigkeiten. Marion Poschmann, 1969 in Essen geboren, studierte Germanistik und Slawistik und lebt heute in Berlin. Für ihre Prosa und Lyrik wurde sie vielfach ausgezeichnet. Zuletzt erhielt sie den Peter-Huchel- Preis und den Ernst-Meister-Preis für Lyrik; ihr Roman Die Sonnenposition stand auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises und gewann den Wilhelm-Raabe-Literaturpreis 2013.

Marion Poschmann, 1969 in Essen geboren, studierte Germanistik und Slawistik und lebt heute in Berlin. Für ihre Prosa und Lyrik wurde sie vielfach ausgezeichnet. Zuletzt erhielt sie den Peter-Huchel- Preis und den Ernst-Meister-Preis für Lyrik; ihr Roman Die Sonnenposition stand auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises und gewann den Wilhelm-Raabe-Literaturpreis 2013.