Ich laufe täglich meine Runde. Eine halbe Stunde und es reicht, um meinen Bauch im Griff zu haben und nicht allzu alt auszusehen, wenn ich mit meinen Neffen zu den Boxerhandschuhen greife. Es ist immer die gleiche Runde, die ich an guten Tagen fast wie in Trance laufe. Aber wenn ich mein rotes Laufshirt anziehe – und nur dann – dann ist an Trance nicht zu denken. Vor zwei Wochen geschah es zum ersten Mal. Ich lief und urplötzlich, wie aus dem Nichts, hörte ich ein dumpfes Flattern über mir. Ein Luftzug streifte meine Glatze. Ich lief weiter, bis es kurz danach wieder geschah, diesmal deutlicher, begleitet von einem grossen Schatten auf der Strasse. Ich blieb stehen und drehte mich um. Ein Bussard entfernte sich und landete auf einem Ast eines Apfelbaumes. Seither ist an Trance nicht mehr zu denken, erst recht nicht im roten Laufshirt. Ich bin als Läufer zur Bedrohung geworden. Irgendwo rechts oder links in den Bäumen wird der Bussard sein Nest mit den Jungen haben. Warum allerdings nur dann, wenn ich mein rotes Laufshirt trage, bleibt ein Rätsel. Längst nicht das einzige.

Hornkäse oder Ringelschwanzwurst

Mögen Sie Emmentaler? Bündnerfleisch? Thurgados? Muss der Name eines Produkts Art und Herkunft bezeichnen? Beim Käse reicht schon der Name und man schmeckt den Käse mit Löchern auf der Zunge. Beim Bündnerfleisch ist man sich schon nicht mehr so sicher, da nicht alles Bündnerfleisch aus Graubünden kommen soll, manchmal nicht einmal aus der Schweiz. Beim Tilsiter wird’s noch schwieriger. Tilsit ist eine Stadt in Russland.

Auf einer Tafel vor dem Käseladen in Amriswil prangt das Angebot „Hornkäse“. Schon klar; der Käse ist aus Milch von behornten Kühen, weder mit Hornpulver eingerieben noch im hohlen Horn gelagert. Wie wärs mit Freiluftpoulet? Erd-Erdbeeren? Hornbeaf? Vielleicht überlassen verödete Kühe ihre Milch lieber den hoffentlich nicht gehörnten Bauern. Vielleicht schmeckt die Milch von nicht amputierten, mit Brennstab präparierten Kühen besser, voller, abgerundeter. Vielleicht ist die Kuh mit Horn stolzer, ganzer, glücklicher als jene, die man narkotisiert (oder auch nicht) enthornte. Oder vielleicht spricht Hornkäse auch ganz einfach für den Bauern, dem die Kuh wichtiger ist als Stalloptimierung. Da gäbs doch noch mehr; Ringelschwanzwurst, Realerdbeerjogurt, Frischluftundfreilandchickennugets.

Geschmacklos

Männergesellschaften tragen manchmal witzige Blüten. Eine Männergesellschaft ist es auch, wenn ich an einem Sonntagmorgen mit meinem Sohn in Lindau im Frühstücksraum eines kleinen Hotels sitze. Und in Männergesellschaften blühen Wahrnehmungen und Feststellungen, die nur im Treibhaus einer solchen gedeihen können.

Das Tischchen zwischen uns war klein, kaum genug Platz für das, was wir vom Buffet zu unserem Tischchen getragen hatten. Und in der Mitte, auf einem kleinen Stück Stoff lag da noch ein längliches Tablett, Salz- und Pfefferstreuer, einem Zuckerglas und einem weiteren Gefäss, das aussah wie eine stehenden Glühbirne. Oben in der Fassung war ein kleines Loch, darin eine durchsichtige Flüssigkeit, bis unter die Metallfassung eingefüllt. Als mein Sohn ein weiteres Mal am Buffet nachschöpft, nehme ich das Glühbirnengefäss in die Hand und schnuppere an der kleinen Öffnung. Kein Geruch, keine Farbe, nichts. als mein Sohn zurückkam und sich setzte, weihte ich ihn in meine Zweifel ein. Er nahm das Gefäss wie ich in die Hand, kippte den Inhalt auf seinen Finger und schmeckt an diesem. Nichts, er zuckte die Schultern.

Keine Minute später tauchte eine der beiden schwarz gekleideten Hotelangestellten auf mit einem Strauss kleiner Rosen und verteilte auf jeden Tisch eine in die Glühbirnenvasen. Manchmal ist das Leben einfacher als die Gedanken, die man(n) sich darum macht.

Kackkugeln und Rosinen

Oh doch, manchmal schon. Warum sehe ich keine Heuschrecken mehr? Höre ihr Zirpen nicht mehr? Warum scheinen Spatzen immer öfter kopflos ins Fenster unseres Wohnzimmers zu fliegen? Warum sehe ich am Himmel immer seltener jene Wolken, die ich als Kind malte, Häufchenwolken? Warum immer häufiger Wolkenfelder, die kein Hollywoodanimator bedrohlicher hinkriegen könnte? Warum kotzt die Katze der Nachbarn immer in unsern Garten? Wovon leben sie Stechmücken in unserem dunklen Keller? Rosinenpicker gab es schon immer. Aber warum immer mehr Kackkugelfinder? Solche, die es sich zur Profession machen «aufzudecken», sei das dahinter noch so dünn.

Heiss und kalt

Draussen heiss, drinnen kühl, im Zug dem See entgegen, Richtung Romanshorn. Meine Frau und ich fanden zwei Sitzplätze, sie im Abteil gegenüber, ich neben einem nicht mehr jungen, vollkommen schwarz gekleideten Mann mit Totenkopf auf dem T-shirt und einer ganzen Reihe Piercings um den Mund. Als sich ein ganzes Rudel Kontrolleure durch den Zug pflügte, nahm der Mann neben mir die grossen Kopfhörer von den Ohren und begann in den Taschen seiner Hose zu kramen. Ein immer noch lautes Gekreisch apokalyptischer Soundkaskaden malträtiere meine linke Seite, während mein Blick an einer jungen Frau ein Abteil weiter hängen blieb. Sie war weiss und rosa gekleidet, jung, um die zwanzig, mit streng zum Dutt gekämmtem Haar, blauen Augen und fast weisser Haut. Sie betete, hielt demonstrativ ein kleines Büchlein wie ein Schutzschild gegen die Welt um sie herum, murmelte mit offensichtlichem Lippenbekenntnis und liess den Blick zwischen Büchlein und Publikum hin- und herschweifen. Auf dem Büchlein prangte die Mutter Gottes und in den Händen streifte sie Perlen ihres Rosenkranzes über den Zeigefinger. Mir lief der Schweiss heiss und kalt an den Seiten hinab.

Ich weiss nicht, woran es liegt.

Ich weiss nicht, woran es liegt. Denke ich länger nach, verlieren Ahnungen und Vermutungen an Kontur. Vor ein paar Wochen stand ich mit schlechtem Gewissen an einer Selbstbezahlstation im Supermarkt mit einer Flasche Wein. Weil ich mit der einen Flasche Wein nicht endlos lange anstehen wollte. Weil ich sonst immer bei Frau Muff anstehe, auch dann, wenn die Schlangen daneben weniger lang, die Gespräche an der Kasse kürzer sind. Weil Frau Muff, die Kassiererin, meinen Namen kennt, von der ich weiss, dass sie von Neapel kommt und die mir im richtigen Moment „Schöne Ferien“ wünscht. Ich hielt die eine Flasche Wein, die nicht im Kühlschrank fehlen darf, schon am Hals Richtung Station, als ich von einem Mann energisch beiseite geschoben wurde. Der Mann in Pantoffeln stellte sich zwischen mich und den jungen Verkäufer bei den Selbstbezahlstationen und begann zu schimpfen, als hätte jener junge Mann ihm die Schuhe geklaut. Es sei eine unzumutbare Sauerei, doch bloss eine von den Krawattenetagen inszenierte Sparmassnahme auf Kosten der Alten, Behinderten und Eingeschränkten. Eine verdammte Lügengeschichte von wegen Service. Er lasse sich diesen Stuss nicht länger bieten. Der Mann spuckte während der Verbalattacke mitten im vollen Supermarkt. Der junge Mann mit Namensschild und Krawatte (!) hatte keine Chance, nicht eine kleine Lücke Zeit im Gekeiffe seines Angreifers, schaute nur umher, hilflos mit gequälter Freundlichkeit. Kaum war das Donnerwetter zu Ende, drehte sich der alte Mann um und verliess eklatanter Ungerechtigkeit.

Letzthin im Zug machten zwei Kontrolleure ihre Arbeit; ein Mann mit Pferdeschwanzfrisur und eine ältere Frau mit Brille, die mich an meine Lehrerin erinnerte. Im Abteil mir gegenüber sass eine Frau, die, seit sie den Zug bestiegen hatte, unruhig auf ihrem Platz sass, in ihren Taschen kramte, leise vor sich hermurmelte und mich strafend ins Visier nahm, als sich unsere Blicke trafen. Als die Uniformierten mir den Rücken zudrehten und bei der Frau freundlich nach der Fahrkarte fragten, erklärte die Frau schon ziemlich laut und entnervt, sie habe dafür kein Geld, schon gar nicht, weil die Fahrkarten eh viel zu teuer, unerschwinglich seien. Und als die Kontrolleurin dann aber doch mit Nachdruck auf einen gültigen Fahrschein bestand, brach der Damm vor Beschimpfungen und Beleidigungen vollends. Erst recht, als der Mann mit Pferdeschwanzfrisur ihren Ausweis verlangte und gleich danach mit dem Telefon um Verstärkung bat. Dreckspack, Scheisszug und Affentheater waren die schwächeren Kraftbrocken, die die Frau mit Gift und Galle durch den Wagon schrie. Sie keifte und zeterte, als hätten die beiden ihr Geld gestohlen, tat es in einer Lautstärke, die alles andere im Zug verstummen liess. Entweder schaute man weg oder zuckte schon mal das Handy, um bereit zu sein, die Community teilhaben zu lassen am theatralen Spektakel im Zug.

Oder vor ein paar Wochen; Meine Frau und ich sassen abends beide im Wohnzimmer und lasen, als wir durch die geschlossenen Fenster Schreie und wilde Flüche hörten. Eine Männer- und eine Frauenstimme überschlugen sich in Heftigkeit und intimen Grobheiten. Es blitzte und krachte verbal, was das Zeug hielt. Selbst der Verkehr auf der Strasse pausierte für die Dauer dieser Schlacht. Die verunsicherten Blicke meiner Frau und mir kreuzten sich. Ich stand auf, öffnete die Tür zum Sitzplatz und lauschte dem Krach. Für einmal kein Drama am Bildschirm, kein Zerfleischen auf Papier. Die beiden hassten und beschimpften sich in Grund und Boden. Dann knallte eine Autotür, Reifen drehten durch und jemand raste hinter der Hecke vorbei. Mit einem Mal war es ruhiger als sonst. Bis die Vögel wieder zu singen begannen.

Ob Ausdruck von Dichtestress, den es in Japan bei viel mehr Menschendichte nicht zu geben scheint. Ob Ausdruck mangelnder Erziehung, verbaler Verwahrlosung, wie mein Nachbar weiss. Ob es immer schwieriger wird, den Druck an irgendeiner Stelle, einem Ort ablassen zu können. Ob es immer unzumutbarer wird, Emotionen angesichts aller latenter Aggression im Zaun zu halten. Ob Unzufriedenheit, Ohnmachtsgefühle und Endzeitängste immer drückender werden. Ob logische Konsequenz, wenn Wut, Zorn und Frust gar Teil eines politischen Programms werden können, man damit über dem grossen Teich gar Präsident werden oder auf den philippinischen Inseln endlich rigoros aufräumen kann.

Es gibt Raucherzonen, denn Rauchen ist ungesund. Und Nichtraucher sollen vor allfälligen Schäden geschützt werden. In Deutschland werden solche Zonen auf Bahnhöfen mit gelben Linien markiert. Warum keine Zornzonen, denn geschluckte Wut- und Zornausbrüche sind ungesund. Und Friedliebende sollten vor unkontrollierten Druckwellen geschützt werden. Muss man sich in Kirchen retten?

Ich weiss nicht, woran es liegt.

Titelfoto: Jan Kaeser

Ich gebe Alex Capus recht, Schreiben ist keine Olympische Disziplin. Schreiben ist Kunst. Und Kunst lässt sich höchstens mit Verkaufszahlen vergleichen, was aber nichts mit der Kunst selber zu tun hat, höchstens mit der Fähigkeit anderer oder jener, sich dementsprechend zu verkaufen. Ich gebe Alex Capus auch recht, dass AutorInnen nicht zu Zirkuspferden degradiert werden dürfen und sollen, die vorgeführt werden; ein Leitpferd mit hübschem Kopfschmuck und vier Begleitpferden, die das eine einrahmen. Dass es bei der Preisverleihung einen solchen Moment gibt, der nie ohne eine kleiner oder grösser werdende Peinlichkeit auskommt, streite ich auch gar nicht ab.

Ich gebe Alex Capus recht, Schreiben ist keine Olympische Disziplin. Schreiben ist Kunst. Und Kunst lässt sich höchstens mit Verkaufszahlen vergleichen, was aber nichts mit der Kunst selber zu tun hat, höchstens mit der Fähigkeit anderer oder jener, sich dementsprechend zu verkaufen. Ich gebe Alex Capus auch recht, dass AutorInnen nicht zu Zirkuspferden degradiert werden dürfen und sollen, die vorgeführt werden; ein Leitpferd mit hübschem Kopfschmuck und vier Begleitpferden, die das eine einrahmen. Dass es bei der Preisverleihung einen solchen Moment gibt, der nie ohne eine kleiner oder grösser werdende Peinlichkeit auskommt, streite ich auch gar nicht ab.

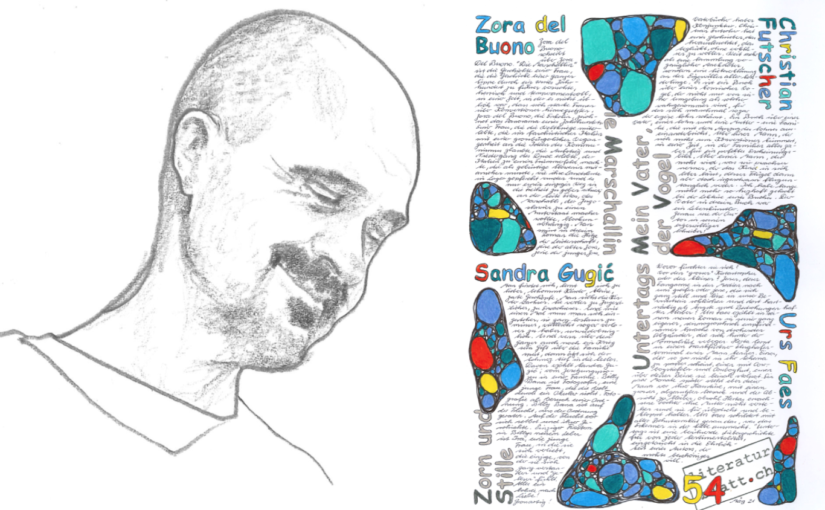

«Danke Ihnen auch herzlich für das Literaturblatt, das angekommen ist. Ich finde das wirklich sehr schön mit den handschriftlichen Kritiken, und es zeigt Ihre Hingabe und Wertschätzung für die Literatur. Vielen Dank und bis bald. Herzliche Grüße, Carmen Stephan»

«Danke Ihnen auch herzlich für das Literaturblatt, das angekommen ist. Ich finde das wirklich sehr schön mit den handschriftlichen Kritiken, und es zeigt Ihre Hingabe und Wertschätzung für die Literatur. Vielen Dank und bis bald. Herzliche Grüße, Carmen Stephan»