Dass sich mit der Zeit Schicht um Schicht über die Vergangenheit legt, mag tröstlich erscheinen, vor allem dann, wenn sich in den verborgenen Schichten Geheimnisse verbergen, die Wunden aufreissen würden. Und doch macht das Vergessen Verborgenes nicht ungeschehen, wirkt Eingeschlossenes auch dann, wenn sich Schweigen ausgebreitet hat. Özlem Çimen hat Mut.

Letzthin sah ich einen Ausschnitt eines Interviews mit einer jungen Person, die sich vehement dagegen wehrte, sich mit der Vergangenheit beschäftigen zu müssen, mit den Gräueln des 2. Weltkriegs, des systematischen Tötens Andersgläubiger, den fatalen Auswirkungen eines Führerkults, der sich jeder Eigenverantwortung entzog. Und weil es die selbsternannte Spitze der Evolution nicht schafft, ein Miteinander wenigstens so zu organisieren, dass nicht immer und immer wieder Massen von Menschen Vertreibung, Verfolgung und Vernichtung ausgesetzt sind, ist es wichtig, diese Schichten aufzureissen, um sich nicht in einer falschen Sicherheit zu suhlen, man hätte mit all dem Schrecken aus der Vergangenheit nichts zu tun.

Letzthin sah ich einen Ausschnitt eines Interviews mit einer jungen Person, die sich vehement dagegen wehrte, sich mit der Vergangenheit beschäftigen zu müssen, mit den Gräueln des 2. Weltkriegs, des systematischen Tötens Andersgläubiger, den fatalen Auswirkungen eines Führerkults, der sich jeder Eigenverantwortung entzog. Und weil es die selbsternannte Spitze der Evolution nicht schafft, ein Miteinander wenigstens so zu organisieren, dass nicht immer und immer wieder Massen von Menschen Vertreibung, Verfolgung und Vernichtung ausgesetzt sind, ist es wichtig, diese Schichten aufzureissen, um sich nicht in einer falschen Sicherheit zu suhlen, man hätte mit all dem Schrecken aus der Vergangenheit nichts zu tun.

Özlem Çimen erlebt das unmittelbar, nachdem sie zu fragen beginnt und jenes Gefühl und all die kleinen Beobachtungen wahrnimmt, die ihr zeigen, dass da etwas in ihrer Familie wirkt, was sich nicht nur in ihrer Familie auswirkt. Özlem Çimens Roman „Babas Schweigen“ ist eine ganz direkte Auseinandersetzung mit der Geschichte ihres Herkunftslandes, der Türkei. Eine unrühmliche Geschichte, die bis in die Gegenwart wirkt, Menschen ihre Kultur raubte, ihre Sprache, ihre Geschichte, ihren Boden. Özlem Çimens Roman ist minimal fiktionalisiert und beschreibt das Bemühen einer jungen Frau Verdrängtes, Verschwiegenes, Verleugnetes aufzubrechen.

In den Jahren 1937 und 1938 wurden in der türkischen Region Dersim mehr als 10 000 Kurden von türkischem Militär umbebracht, eine Aktion zur Türkisierung, ganz offensichtlich deshalb, weil der Staat Angst hatte, das verbliebene ehemalige Osmanische Reich würde durch verschiedene Volksgruppen und ihre Unabhängigkeitsbemühungen auseinanderbrechen. Damals fiel ein Zehntel der nicht muslimischen Dersim-Kurden dem Morden zum Opfer. Erst 2011 entschuldigte sich die türkische Regierung. Ein Akt, der den Armeniern gegenüber immer noch auf sich warten lässt. Viele Kurden damals mussten ihre angestammte Heimat verlassen, Kultur und Sprache verleugnen.

Özlem Çimen wuchs in der Schweiz auf. Jedes Jahr reiste man, schon als sie ein Kind war, immer wieder in die Türkei zu ihrer grossen Verwandtschaft, ihren Grosseltern. Sommer für Sommer war das Dorf dort der Inbegriff für Freiheit, Familie und Gemeinschaft. Özlem Çimen, die mittlerweile selber Mutter zweier Kinder ist, die sie immer und immer wieder auffordern, Geschichten aus ihrer Heimat zu erzählen, muss im Laufe der Zeit feststellen, dass die erzählte Idylle sich immer mehr mit dunklen Ahnungen mischt, die Özlem Çimen auffordern, ihre Fragen ganz direkt zu stellen. Fragen an Menschen, ihre Grosseltern, die es nicht gewohnt sind, das in Worte zu fassen, was sie schon ein ganzes Leben als Alp mit sich herumtragen.

Özlem Çimen erzählt ganz behutsam, auch mit der Absicht, mit dem Aufbrechen niemandem schaden zu wollen, am allerwenigsten ihrer Familie selbst. „Babas Schweigen“ ist eine Konfrontation gegen innen. Özlem Çimens Roman ist ein vorsichtiges Herantasten an Tatsachen und Wunden, die über Jahrzehnte verborgen und vergessen schienen, erzählt in einer schlichten Sprache, die den Schrecken von damals in vielem bloss andeutet. Ich hätte dem Buch etwas mehr historische Einbettung gewünscht, auch wenn damit eindeutige Positionierungen auf heikles Terrain führen.

„Babas Schweigen“ ist ein wichtiges Buch, weil das Schweigen nichts ungeschehen macht!

Interview

In Ihrem Roman treffen zwei Dringlichkeiten aufeinander; die Frage nach Herkunft und Wurzeln und das Bedürfnis, etwas offenzulegen, etwas ans Licht zu führen, das während Jahrzehnten unbelüftet zwischen Unter- und Unbewusstem schlummerte. Mir scheint, dass diese Fragen aus der Distanz, als in der Schweiz Geborene und Aufgewachsene noch viel dringlicher werden.

Die räumliche Distanz ist eine von vielen Komponenten, die sicherlich dazu beigetragen hat, mich mit diesem Thema intensiv auseinanderzusetzen. Ich habe das grosse Glück, all dieses Leid nicht am eigenen Leib erfahren zu haben. Meine Grosseltern konnten nicht darüber sprechen. Einerseits aus Selbstschutz und andererseits, weil sie nicht wussten, wie. Meine Eltern waren auch nicht in der Lage dazu. Sie mussten dafür sorgen, ein möglichst unauffälliges Leben für sich und ihre Nachkommen aufzubauen.

Insofern glaube ich, dass ich es einfacher habe, darüber zu sprechen, da ich das Ganze aus der nötigen zeitlichen Distanz sehen kann. Nun versuche ich der nächsten Generation unsere Geschichte weiterzugeben und komme dabei selbst an meine Grenzen. Wie spricht man darüber? Wie erzählt man eine solch grausame Geschichte weiter? Es ist nicht einfach, die passenden Worte dafür zu finden. Es sind nun mehrere Generationen her, aber es fühlt sich beim Berichten letztlich so an, wie wenn man selbst dieses Schicksal erlitten hätte.

Wie weit hat die Aufarbeitung dieser Themen mit der Tatsache zu tun, dass Sie selber Mutter sind? Oder anders gefragt; Hätten diese Themen mit gleicher Dringlichkeit angeklopft, hätten Sie keine eigenen Kinder?

Bevor ich mich entschied, diese Geschichten niederzuschreiben, lag ich wegen Corona im Bett. Mir ging es richtig mies. Da wurde mir bewusst, falls ich morgen sterben würde, würden meine Kinder die Wahrheit über ihre Wurzeln nie erfahren. Irgendwie war ich ihnen eine Erklärung oder Antwort schuldig. Hinzu kommt, dass ich aus diesem Schweigen, das mich starr machte, endlich ausbrechen wollte. Das konnte ich nur tun, indem ich die Geschichte der nächsten Generation weitererzählte. Im Endeffekt kann ich aber nicht abschliessend sagen, ob ich dieses Buch auch ohne Kinder fertiggebracht hätte. Jedenfalls hätte ich auch ohne eigene Kinder in der Vergangenheit recherchiert und nachgebohrt.

Die Türkei nennt sich zwar Republik, aber zumindest aus meiner Warte gleicht Recep Tayyip Erdoğans Politik viel mehr einer autokratischen Regierungsform, die wenig Widerspruch oder Oposition erlaubt. Minderheiten scheinen es sowohl in der Vergangenheit wie auch in der Gegenwart schwer zu haben. In ihrem Roman schildern sie die Angst ihrer Familie, dass mit dem Buch unschöne Dinge an die Oberfläche gelangen. Müssen Sie nicht viel mehr befürchten, dass ihre zukünftigen Besuche in der Türkei schwieriger werden?

Warum sollte ich? Ich stelle niemanden an den Pranger.

Eine Freundin von mir ist Mutter geworden. Sie ist Einzelkind und ihre Eltern wohnen weit weg. Die Eltern ihres Mannes sind im Altersheim. Auch er hat keine Geschwister. Eine kleine Familie. Von Sippe keine Spur. Die Familie meiner Frau ist ein dicker Teppich aus Beziehungen. So sehr Sippen, grosse Verwandtschaften Sicherheiten bieten, ein Eingebettetsein, Heimat, so sehr kann eine Sippe einengen, eine Rolle aufzwingen.

Möglicherweise verstehe ich Ihre Frage nicht. Aber ja, ich bin in einer grossen Familie aufgewachsen und innerhalb dieses Kreises genoss und geniesse ich nach wie vor viele Freiheiten. Ich erlebe die Beziehung in meiner Familie als sehr respektvoll. Selbst, wenn wir anderer Meinung sind, sind wir füreinander bedingungslos da. Ich bin nach dem Motto aufgewachsen: Mensch ist Mensch, er ist mit all seinen Ecken und Kanten okay, so wie er ist. Aber das ist in meiner Familie so. Ich kann nicht stellvertretend für alle grossen Familien oder im Namen der Zaza sprechen.

Unabhängig von der Grösse der Familie und der herrschenden Kultur, gilt in allen Familien das Anna-Karenina-Prinzip oder was meinen Sie?

Ihr Buch ist auch ein Buch über das Schicksal einer Minderheit in der Türkei. Ein Kapitel, das auch mit der Entschuldigung der türkischen Regierung 2011 kein Ende gefunden hat, denke man nur an das Schicksal anderer Kurden oder das der Armenier. Warum blüht der Nationalismus in einer Zeit, in der man doch eigentlich merken sollte, dass Grenzen und Abgrenzungen willkürlich und nie aus einer echten Not entstehen?

Alle unterdrückten Minderheiten haben eine Entschuldigung und eine Aufarbeitung der Vergangenheit verdient. Ich bin mit meiner Geschichte über die Zaza nicht einzigartig. Sie ist leider eine von vielen. Gerade jüngst wurde darüber berichtet, dass eine deutliche Mehrheit der Australier in einer Volksbefragung gegen die Stärkung der Rechte der Aborigines stimmte. Dies in einem fortschrittlichen Land wie Australien.

Das Buch steht für alle Minderheiten, die von einer Mehrheit unterdrückt, missachtet und überstimmt werden. Ich bin bereit mein Gesicht und meinen Namen dafür herzugeben. Ich habe weder ein politisches Motiv noch führe ich Krieg gegen eine Mehrheit.

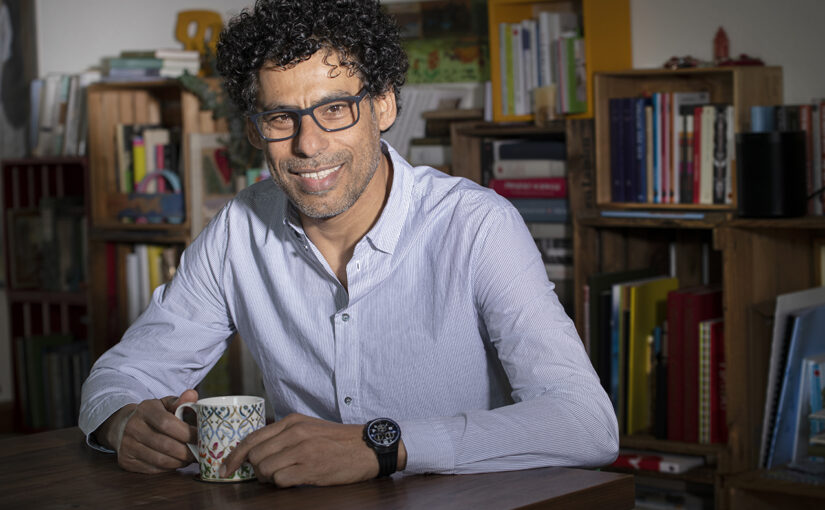

Özlem Çimen, geboren 1981 und aufgewachsen in Luzern, lebt mit ihrer vierköpfigen Familie in Zug. 2012 schloss sie den Master in Education in Special Needs an der Pädagogischen Hochschule Luzern ab und ist als Heilpädagogin im Kanton Luzern tätig.

Beitragsbild © Ayse Yavas

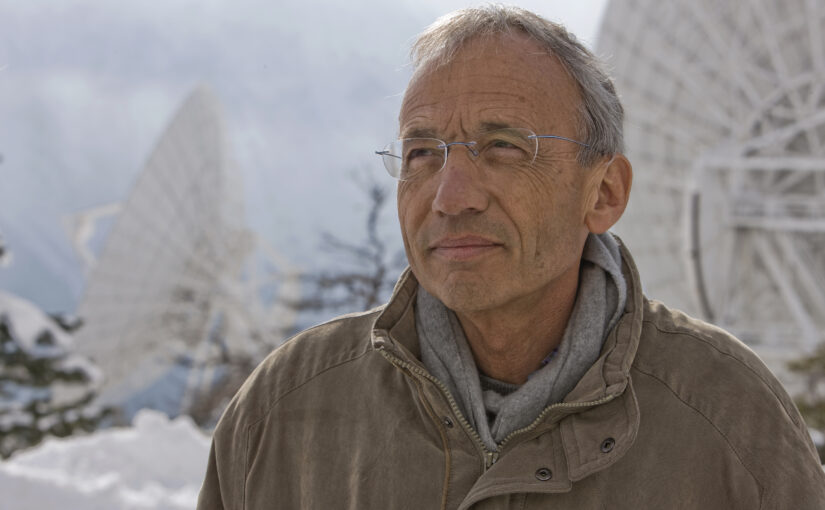

Daniel de Roulet, geboren 1944, war Architekt und arbeitete als Informatiker in Genf. Seit 1997 Schriftsteller. Autor zahlreicher Romane, für die er in Frankreich mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet wurde. Für sein Lebenswerk erhielt er 2019 den Grand Prix de Littérature der Kantone Bern und Jura (CiLi). Daniel de Roulet lebt in Genf.

Daniel de Roulet, geboren 1944, war Architekt und arbeitete als Informatiker in Genf. Seit 1997 Schriftsteller. Autor zahlreicher Romane, für die er in Frankreich mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet wurde. Für sein Lebenswerk erhielt er 2019 den Grand Prix de Littérature der Kantone Bern und Jura (CiLi). Daniel de Roulet lebt in Genf.

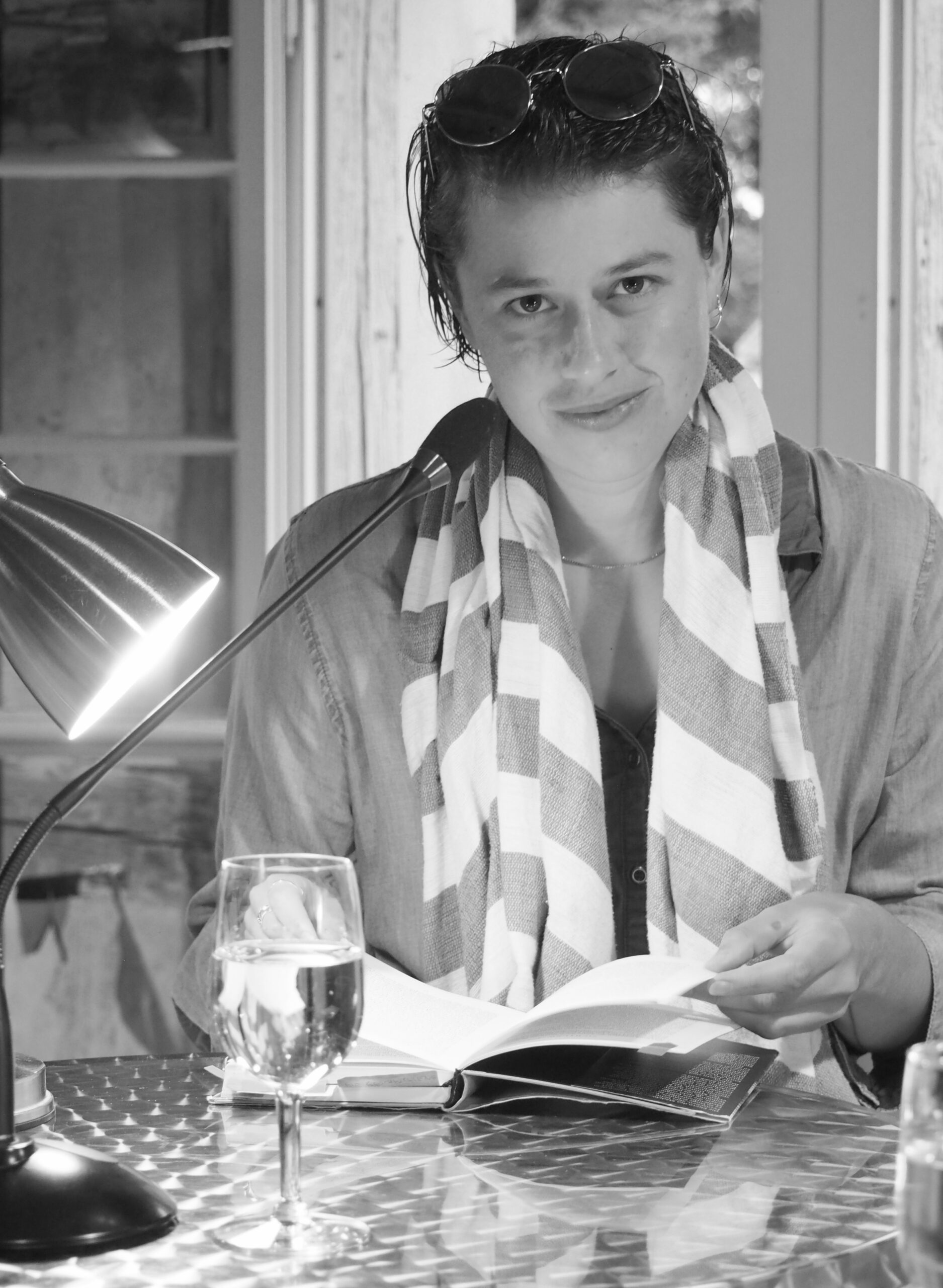

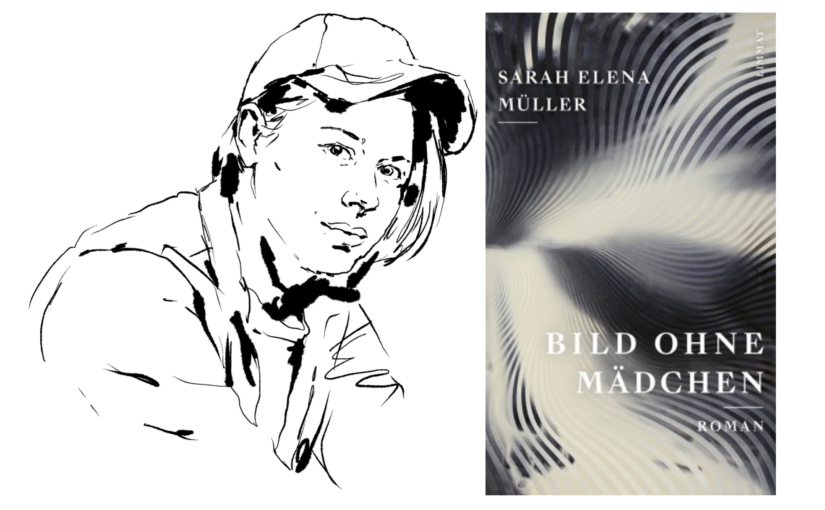

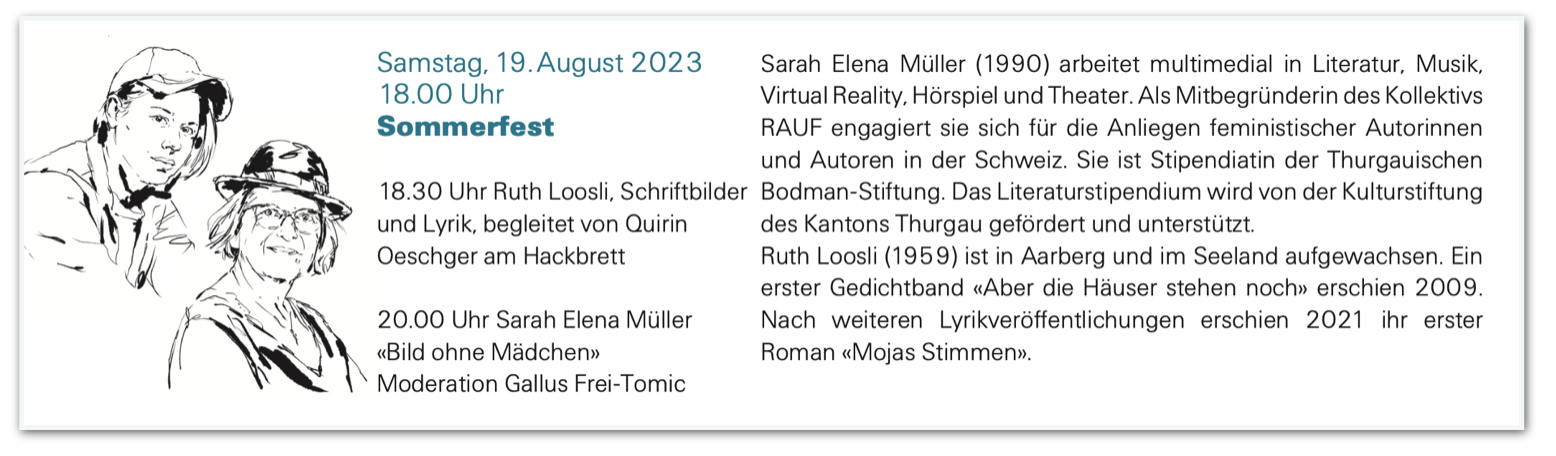

Sarah Elena Müller, geboren 1990, arbeitet multimedial in Literatur, Musik, Virtual Reality, Hörspiel und Theater. Sie tritt im Mundart Pop Duo «Cruise Ship Misery» als Ghostwriterin und Musikerin auf und leitet das Virtual Reality Projekt «Meine Sprache und ich» – eine Annäherung an Ilse Aichingers Sprachkritik. 2019 erschien ihr Szenenband «Culturestress – Endziit isch immer scho inbegriffe» beim Verlag Der gesunde Menschenversand. 2015 erschien die Erzählung «Fucking God» beim Verlag Büro für Problem. Als Mitbegründerin des Kollektivs RAUF engagiert sie sich für die Anliegen feministischer Autor*innen in der Schweiz. Sarah Elena Müller war 2023 Stipendiatin und

Sarah Elena Müller, geboren 1990, arbeitet multimedial in Literatur, Musik, Virtual Reality, Hörspiel und Theater. Sie tritt im Mundart Pop Duo «Cruise Ship Misery» als Ghostwriterin und Musikerin auf und leitet das Virtual Reality Projekt «Meine Sprache und ich» – eine Annäherung an Ilse Aichingers Sprachkritik. 2019 erschien ihr Szenenband «Culturestress – Endziit isch immer scho inbegriffe» beim Verlag Der gesunde Menschenversand. 2015 erschien die Erzählung «Fucking God» beim Verlag Büro für Problem. Als Mitbegründerin des Kollektivs RAUF engagiert sie sich für die Anliegen feministischer Autor*innen in der Schweiz. Sarah Elena Müller war 2023 Stipendiatin und

«Sich lichtende Nebel» (Luchterhand) von Christian Haller

«Sich lichtende Nebel» (Luchterhand) von Christian Haller Christian Haller, 1943 in Brugg, Schweiz geboren, studierte Biologie und gehörte der Leitung des Gottlieb Duttweiler-Instituts bei Zürich an. Er wurde u. a. mit dem Aargauer Literaturpreis (2006), dem Schillerpreis (2007) und dem Kunstpreis des Kantons Aargau (2015) ausgezeichnet. Zuletzt ist von ihm der letzte Teil seiner autobiographischen Trilogie erschienen: «Flussabwärts gegen den Strom». Er lebt als Schriftsteller in Laufenburg.

Christian Haller, 1943 in Brugg, Schweiz geboren, studierte Biologie und gehörte der Leitung des Gottlieb Duttweiler-Instituts bei Zürich an. Er wurde u. a. mit dem Aargauer Literaturpreis (2006), dem Schillerpreis (2007) und dem Kunstpreis des Kantons Aargau (2015) ausgezeichnet. Zuletzt ist von ihm der letzte Teil seiner autobiographischen Trilogie erschienen: «Flussabwärts gegen den Strom». Er lebt als Schriftsteller in Laufenburg. «Mr. Goebbels Jazz Band» (Frankfurter Verlagsanstalt) von Damian Lienhard

«Mr. Goebbels Jazz Band» (Frankfurter Verlagsanstalt) von Damian Lienhard Demian Lienhard, geboren 1987, aus Bern, hat in Klassischer Archäologie promoviert. Für sein Romandebüt «Ich bin die, vor der mich meine Mutter gewarnt hat» (2019) wurde er mit dem Schweizer Literaturpreis 2020 ausgezeichnet. Lienhards Roman «Mr. Goebbels Jazz Band», für den er u. a. Stipendien von Pro Helvetia, dem Literarischen Colloquium Berlin, der Stadt Zürich und dem Aargauer Kuratorium erhielt und Rechercheaufenthalte in Galway, London und Berlin absolvierte, erschien im Frühjahr 2023 in der Frankfurter Verlagsanstalt. Demian Lienhard lebt und arbeitet in Zürich.

Demian Lienhard, geboren 1987, aus Bern, hat in Klassischer Archäologie promoviert. Für sein Romandebüt «Ich bin die, vor der mich meine Mutter gewarnt hat» (2019) wurde er mit dem Schweizer Literaturpreis 2020 ausgezeichnet. Lienhards Roman «Mr. Goebbels Jazz Band», für den er u. a. Stipendien von Pro Helvetia, dem Literarischen Colloquium Berlin, der Stadt Zürich und dem Aargauer Kuratorium erhielt und Rechercheaufenthalte in Galway, London und Berlin absolvierte, erschien im Frühjahr 2023 in der Frankfurter Verlagsanstalt. Demian Lienhard lebt und arbeitet in Zürich. «Glitsch» (Zytglogge) von Adam Schwarz

«Glitsch» (Zytglogge) von Adam Schwarz Adam Schwarz, geboren 1990, studierte Philosophie und Germanistik in Basel und Leipzig. Seit 2011 veröffentlicht der Schriftsteller regelmässig Prosa in diversen Zeitschriften, darunter «entwürfe», «Das Narr», «Delirium», «Kolt» oder «poetin». Von 2016 bis 2020 war er Redaktor der Literaturzeitschrift «Das Narr». Zudem war er redaktioneller Mitarbeiter des «Literarischen Monats». 2017 erschien Adam Schwarz’ Debütroman «Das Fleisch der Welt», eine kritische literarische Auseinandersetzung mit dem Eremiten Niklaus von Flüe. Im selben Jahr wurde er mit einem Werkbeitrag der Kulturstiftung Pro Helvetia ausgezeichnet und war für den Literaturpreis «Aargau 2050» des Aargauer Literaturhauses nominiert. Zudem erhielt er ein Aufenthaltsstipendium vom Literarischen Colloquium Berlin.

Adam Schwarz, geboren 1990, studierte Philosophie und Germanistik in Basel und Leipzig. Seit 2011 veröffentlicht der Schriftsteller regelmässig Prosa in diversen Zeitschriften, darunter «entwürfe», «Das Narr», «Delirium», «Kolt» oder «poetin». Von 2016 bis 2020 war er Redaktor der Literaturzeitschrift «Das Narr». Zudem war er redaktioneller Mitarbeiter des «Literarischen Monats». 2017 erschien Adam Schwarz’ Debütroman «Das Fleisch der Welt», eine kritische literarische Auseinandersetzung mit dem Eremiten Niklaus von Flüe. Im selben Jahr wurde er mit einem Werkbeitrag der Kulturstiftung Pro Helvetia ausgezeichnet und war für den Literaturpreis «Aargau 2050» des Aargauer Literaturhauses nominiert. Zudem erhielt er ein Aufenthaltsstipendium vom Literarischen Colloquium Berlin.  «Der graue Peter» (Rotpunkt) von Matthias Zschokke

«Der graue Peter» (Rotpunkt) von Matthias Zschokke Matthias Zschokke, geboren 1954 in Bern, ist Schriftsteller und Filmemacher und lebt seit 1979 in Berlin. Für seinen Debütroman «Max» erhielt er 1982 den Robert-Walser-Preis. Später wurde er u.a. mit dem Solothurner Literaturpreis, dem Grossen Berner Literaturpreis, dem Eidgenössischen Literaturpreis, dem Gerhart-Hauptmann- und dem Schillerpreis geehrt – und, als bislang einziger deutschsprachiger Autor, mit dem französischen Prix Femina étranger für «Maurice mit Huhn».

Matthias Zschokke, geboren 1954 in Bern, ist Schriftsteller und Filmemacher und lebt seit 1979 in Berlin. Für seinen Debütroman «Max» erhielt er 1982 den Robert-Walser-Preis. Später wurde er u.a. mit dem Solothurner Literaturpreis, dem Grossen Berner Literaturpreis, dem Eidgenössischen Literaturpreis, dem Gerhart-Hauptmann- und dem Schillerpreis geehrt – und, als bislang einziger deutschsprachiger Autor, mit dem französischen Prix Femina étranger für «Maurice mit Huhn».