Ein monströses Kreuzfahrtschiff irgendwo in arktischen Gewässern. In einer Zukunft, in der Eisberge zu blosser Erinnerung werden und man im T-shirt an der Reeling stehen kann, verliert ein Mann seine Frau. Sie verschwindet in den Tiefen des stählernen Ungetüms. Adam Schwarz schrieb einen schillernden Roman zwischen Dystopie, Gametripp und Psychose. „Glitsch“ ist ein Fehler in einem Computergame, wenn Figuren verzerrt sind, falsch zusammengesetzt, wenn Risse in der Spielwirklichkeit auftauchen. Adam Schwarz zweiter Roman spielt in einem begrenzten Schiffskosmos, in dem alles immer mehr verzerrt scheint. Was einst die Welt ausmachte, spielt in diesem Kosmos keine Rolle mehr. Es ist nicht nur die Kulisse eines in die Jahre gekommenen, aus der Zeit gefallenen Kreuzfahrtschiffes, genauso die Menschen, die in einer seltsam unergründlichen Ordnung ein Leben auf dem schwimmenden Koloss aufrecht erhalten, dass sich den sonst geltenden Regeln entzieht – eben so, wie sich in Computerspielen eine Welt auftut, die nach eigenen Gesetzen und Regeln funktioniert.

„Glitsch“ ist ein Fehler in einem Computergame, wenn Figuren verzerrt sind, falsch zusammengesetzt, wenn Risse in der Spielwirklichkeit auftauchen. Adam Schwarz zweiter Roman spielt in einem begrenzten Schiffskosmos, in dem alles immer mehr verzerrt scheint. Was einst die Welt ausmachte, spielt in diesem Kosmos keine Rolle mehr. Es ist nicht nur die Kulisse eines in die Jahre gekommenen, aus der Zeit gefallenen Kreuzfahrtschiffes, genauso die Menschen, die in einer seltsam unergründlichen Ordnung ein Leben auf dem schwimmenden Koloss aufrecht erhalten, dass sich den sonst geltenden Regeln entzieht – eben so, wie sich in Computerspielen eine Welt auftut, die nach eigenen Gesetzen und Regeln funktioniert.

„Glitsch“ spielt in naher Zukunft. Der Menschheit ist es nicht gelungen, sich vom Abgrund der Selbstzerstörung abzuwenden. Im Gegenteil. Man taucht in Fatalismus, emigriert in einen sektiererischen Bewusstseinszustand, der die Rettung verspricht. Eine Kreuzfahrt durch eine Arktis, die nur noch in Erinnerung jene ist, die in der Gegenwart langsam dahinschmilzt.

Léon und Kathrin besteigen die Jane Grey, eine Reise mit 2500 anderen Passagieren, um wie auf Prospekten gepriesen, ein paar Wochen „die Seele baumeln zu lassen“. Obwohl Léon schon vor dem Besteigen des Kreuzfahrtschiffes spürt, dass Kathrin eigentlich lieber alleine auf dem Dampfer gewesen wäre und ihm Ferien auf einem solchen Ungetüm falsch und aus der Zeit gefallen erscheinen, checken die beiden ein und beziehen ihr Zimmer in der Kategorie Superior. Aber kaum losgefahren, verschwindet Kathrin spurlos und für Léon beginnt eine Odysee im Bauch dieses Ungetüms.

„Ich brauche etwas Zeit für mich. Such mich nicht.“

Nicht nur Kathrin verschwindet. Er selbst scheint aus dem schiffseigenen System verschwunden zu sein. Sein Zimmer bleibt ihm verwehrt, an der Rezeption muss er feststellen, dass sein Name getilgt ist, man stellt ihm nach, von Kathrin keine Spur. Léon taumelt durch die endlos scheinenden Gänge des Schiffes, jene, die nur dem Personal gelten, durch Räume, die in kaltes Licht getaucht sind, so ganz anders wie die Plastik- und Kunststoffwelten in den Erlebniswelten der zahlenden Passagiere.

Bis er Kathrin für einen kurzen Moment sieht, gekleidet in einen neopremartigen Anzug, umringt von anderen, in einem seltsamen Ritual. Léon wird klar, dass sich Kathrin ganz offensichtlich in die Fänge einer Art Sekte fallen liess. C. C. Salarius, Autor suspekter Bücher, Begründer einer Bewegung, die „an den Ursprung, ins Meer zurückkehren und die Sprache hinter sich lassen will“, scheint das Schiff wie ein Pilzmycel durchsetzt zu haben. Gibt es überhaupt eine Chance für Léon, Kathrin zurückzugewinnen, dieses Schiff, das sich immer mehr in einem dichten Nebel verschobener Wahrnehmungen verliert, zu verlassen?

„Glitsch“ ist schwer fassbar – und genau das macht den Reiz dieses Romans aus. Ein fellini’sches Ungetüm dampft durch eine Welt, die dem Untergang geweiht ist. Eine Figur, die sich wie im Computergame immer weiter im Bauch eines sich ständig verändernden Ungetüms verliert. Szenarien, die sich im Rausch aufzulösen scheinen, sich allen Regeln entziehen. Es sind starke Bilder, alptraumartige Szenerien und eine Handlung, die zwischen Realem und Fantastischem mäandert. Da ist eine Gesellschaft, die sich den Tatsachen verweigert, Menschen, die sich in Verklärung flüchten, ein Paar, das sich in der Masse verliert und ein Protagonist, der nach einem Ausweg sucht.

Ein Buch wie ein Alptraum, wie ein Tripp in die Welt dahinter.

… und schön, dass der kleine Traditionsverlag «Zytglogge» als Rennstall mit von der Partie ist!

Interview

„Glitsch“ ist ein Begriff aus der Welt der Computergames. Ganz offensichtlich sind Sie vertraut mit dieser Form des Spiels, einer Welt, die einem entweder vertraut oder fremd ist. Ihr ganzer Roman erinnert an ein Game. Das Spiel, das Schiff – tonnenschwere Metaphern?

An Kreuzfahrtschiffen interessiert mich, dass sie Nicht-Orte sind. Von privaten Konzernen geführte, abgeschlossene, quasi ausserhalb der Staatlichkeit operierende Welten, die eine Schein-Öffentlichkeit vorgaukeln. Zugleich haben diese Schiffe als Handlungsort etwas Abgeschlossenes: Man kann sie nicht leicht verlassen, und die Handlungsoptionen auf dem Schiff sind begrenzt, geht es doch vor allem um den Konsum.

Bei Videospielen ist das ähnlich: Sie sind ebenfalls abgeschlossen und die Handlungen vorgegeben, alles untersteht einem Programmiercode. Doch in Form der Glitches, von nicht vorgesehenen Störungen im Code, lässt sich die Möglichkeit einer Befreiung erahnen. Diese Glitches unterbrechen den Spielfluss und weisen dadurch auf die Gemachtheit des Spiels hin. Sie zeigen, dass jede Welt auch eine andere sein könnte. Deshalb sind sie für mich etwas Positives.

Die Pandemie hat uns deutlich gemacht, wie sehr sich Menschen in eigene Welten, eigene Anschauungen zurückziehen, flüchten, einigeln und verschanzen können. Besitzt der Mensch das offensichtlich unstillbare Bedürfnis, sein Leben mit Mystik, Geheimnis und dem Glauben an Erlösung aufzublasen?

Mir scheint, ein gewisses Bedürfnis nach Transzendenz teilen die meisten Menschen, auch wenn sie, wie ich, nicht religiös sind. Diese Transzendenz zeigt sich für mich als Atheisten am ehesten in einer Begegnung mit Dingen, die das eigene Zeitmass überschreiten – zum Beispiel Berge, Bäume und Sterne. Das kann, glaube ich, bestenfalls zu einer Erweiterung und Öffnung führen, die Demut lehrt und den Egoismus schwächt.

Der Rückzug in eigene, abgeschlossene Welten, den Sie ansprechend, zeugt für mich dagegen eher von Angst und Ressentiment, die aus einer zu starken Ich-Bezogenheit resultieren. Es ist der unbedingte Wille, recht haben zu wollen, eine klar abgegrenzte Welt, in der es (scheinbar) nichts Unbestimmtes gibt, die Unfähigkeit, Ambiguitäten auszuhalten. Das kann zu einer Art von Selbstvergiftung führen, für die bis jetzt leider kein Heilmittel gefunden wurde.

Dass Sie für einen Roman, der in der Zukunft spielt, in einer Zeit, in der sich ein Grossteil der Menschen mit den globalen Veränderungen des Klimas abgefunden haben und höchstens noch fatalistisch darauf reagieren, auf einem Kreuzfahrtschiff spielen lassen, macht ihren Roman erfrischend schräg. Ob Raumschiffe, Kreuzfahrtschiffe oder die eigene Jacht, das kleine Boot – sind das Fluchtvehikel?

Ja, wobei es für den Menschen so betrachtet kein Entkommen gibt. Selbst in einem Raumschiff am anderen Ende Milchstrasse würde er seine menschlichen Denkkategorien und die damit verbundene Sprache noch mitnehmen; er kann niemals aus sich heraus – dass Salarius, der ominöse Autor in «Glitsch», ebendiese Befreiung aus der Sprache anstrebt, zeugt von der zunehmenden Zerrüttung angesichts des weltweit immer sichtbar werdenden Resultats ebendieser Denkkategorien. Anstatt vor der Verantwortung zu fliehen, scheint es mir jedoch angebrachter, diese zu übernehmen.

Léon verliert sich auf diesem «Totenschiff». Ob im Bauch eines solchen Schiffes, in den Sphären von Computergames, in den Schluchten einer Grossstadt, in einem Buch – irgendwie schwingen Verzweiflung und Faszination ineinander. Kann man sich im Schreiben verlieren?

Oh ja! An «Glitsch» habe ich fünf Jahre gearbeitet, wobei ich die Geschichte immer wieder komplett umschrieb. Ich glaube, ich könnte theoretisch bis ans Ende meines Lebens an einem Text schreiben. Immer wieder gibt es Sätze, die mir nicht gefallen, oder es tauchen neue Ideen auf. Zum Glück gibt es immer wieder Impulse von aussen – in dem Fall war es eine Trennung, durch die mir klar wurde, dass «Glitsch» im Kern vor allem das ist: ein Trennungsroman. Das hat mich davon abgebracht, die halbe Welt in den Text hineinpacken zu wollen. Will heissen: Zum Glück gibt es nicht nur das Schreiben, sondern auch die Welt.

Kathrin, Léons Lebensgefährtin, scheint sich in die Fängen eines „Sektenführers“, eines „Gurus“, eines „Lehrers“ verheddert zu haben. Zurück in die Ursuppe allen Lebens, weg von der Sprache, mit der sich der Mensch aus dem Paradies argumentiert hat. In Zeiten, in denen Vereinsamung zu einer sozialen Grossbaustelle wird, sich der Wortschatz vieler Menschen immer mehr reduziert, scheint die Entfernung zur Sprache eine schleichende Tatsache zu sein. Muss das einen Schriftsteller nicht ängstigen?

Von einer Sprachverarmung zu sprechen, erscheint mir zu kulturpessimistisch. Im Gegenteil finde ich die Sprache ungeheuer lebendig und freue mich, welche Wortneuschöpfungen etwa die Jugend- und Internetsprache immer wieder mit sich bringt. Die Sprache ist etwas Fliessendes. Auch wenn viele Philosoph:innen es versucht haben, sie lässt sich nicht in einen Käfig stecken, sondern schwappt zwischen den Gitterstäben davon und nimmt immer neue Formen an.

Gleichzeitig fühle ich mich manchmal gefangen in der Sprache. Gibt es mich, uns, die Menschheit überhaupt ausserhalb der Sprache? Was wären wir ohne unsere Wörter und Begriffe? Was liegt jenseits davon? Lässt sich dieses «jenseits» überhaupt fassen, da uns dafür doch nur die Sprache zur Verfügung zu sein scheint? Können andere, nicht-sprachliche Formen der Kunst einem vielleicht zumindest eine Ahnung dessen verschaffen? Diese Fragen treiben mich um, wohl gerade, weil die Sprache sowohl in meinem literarischen Schreiben wie in meinem Brotberuf eine so tragende Rolle spielt.  Adam Schwarz, geboren 1990, studierte Philosophie und Germanistik in Basel und Leipzig. Seit 2011 veröffentlicht der Schriftsteller regelmässig Prosa in diversen Zeitschriften, darunter «entwürfe», «Das Narr», «Delirium», «Kolt» oder «poetin». Von 2016 bis 2020 war er Redaktor der Literaturzeitschrift «Das Narr». Zudem war er redaktioneller Mitarbeiter des «Literarischen Monats». 2017 erschien Adam Schwarz’ Debütroman «Das Fleisch der Welt», eine kritische literarische Auseinandersetzung mit dem Eremiten Niklaus von Flüe.

Adam Schwarz, geboren 1990, studierte Philosophie und Germanistik in Basel und Leipzig. Seit 2011 veröffentlicht der Schriftsteller regelmässig Prosa in diversen Zeitschriften, darunter «entwürfe», «Das Narr», «Delirium», «Kolt» oder «poetin». Von 2016 bis 2020 war er Redaktor der Literaturzeitschrift «Das Narr». Zudem war er redaktioneller Mitarbeiter des «Literarischen Monats». 2017 erschien Adam Schwarz’ Debütroman «Das Fleisch der Welt», eine kritische literarische Auseinandersetzung mit dem Eremiten Niklaus von Flüe.

Webseite des Autors

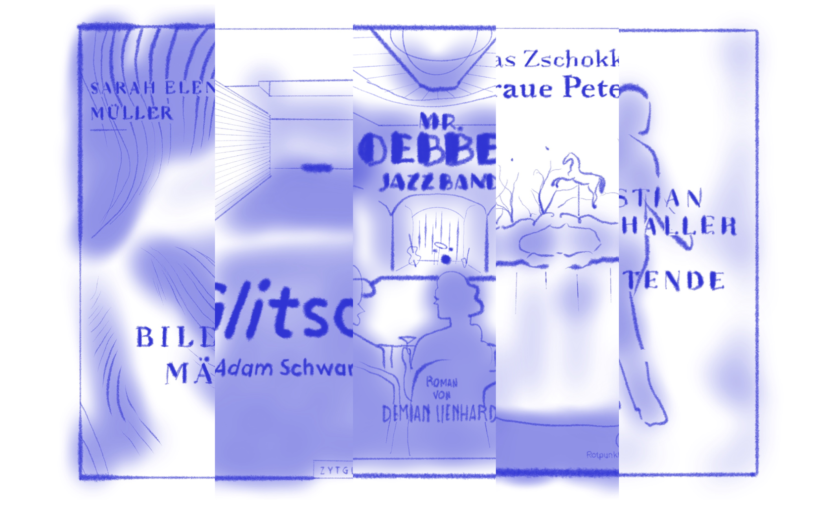

«Sich lichtende Nebel» (Luchterhand) von Christian Haller

«Sich lichtende Nebel» (Luchterhand) von Christian Haller Christian Haller, 1943 in Brugg, Schweiz geboren, studierte Biologie und gehörte der Leitung des Gottlieb Duttweiler-Instituts bei Zürich an. Er wurde u. a. mit dem Aargauer Literaturpreis (2006), dem Schillerpreis (2007) und dem Kunstpreis des Kantons Aargau (2015) ausgezeichnet. Zuletzt ist von ihm der letzte Teil seiner autobiographischen Trilogie erschienen: «Flussabwärts gegen den Strom». Er lebt als Schriftsteller in Laufenburg.

Christian Haller, 1943 in Brugg, Schweiz geboren, studierte Biologie und gehörte der Leitung des Gottlieb Duttweiler-Instituts bei Zürich an. Er wurde u. a. mit dem Aargauer Literaturpreis (2006), dem Schillerpreis (2007) und dem Kunstpreis des Kantons Aargau (2015) ausgezeichnet. Zuletzt ist von ihm der letzte Teil seiner autobiographischen Trilogie erschienen: «Flussabwärts gegen den Strom». Er lebt als Schriftsteller in Laufenburg. «Mr. Goebbels Jazz Band» (Frankfurter Verlagsanstalt) von Damian Lienhard

«Mr. Goebbels Jazz Band» (Frankfurter Verlagsanstalt) von Damian Lienhard Demian Lienhard, geboren 1987, aus Bern, hat in Klassischer Archäologie promoviert. Für sein Romandebüt «Ich bin die, vor der mich meine Mutter gewarnt hat» (2019) wurde er mit dem Schweizer Literaturpreis 2020 ausgezeichnet. Lienhards Roman «Mr. Goebbels Jazz Band», für den er u. a. Stipendien von Pro Helvetia, dem Literarischen Colloquium Berlin, der Stadt Zürich und dem Aargauer Kuratorium erhielt und Rechercheaufenthalte in Galway, London und Berlin absolvierte, erschien im Frühjahr 2023 in der Frankfurter Verlagsanstalt. Demian Lienhard lebt und arbeitet in Zürich.

Demian Lienhard, geboren 1987, aus Bern, hat in Klassischer Archäologie promoviert. Für sein Romandebüt «Ich bin die, vor der mich meine Mutter gewarnt hat» (2019) wurde er mit dem Schweizer Literaturpreis 2020 ausgezeichnet. Lienhards Roman «Mr. Goebbels Jazz Band», für den er u. a. Stipendien von Pro Helvetia, dem Literarischen Colloquium Berlin, der Stadt Zürich und dem Aargauer Kuratorium erhielt und Rechercheaufenthalte in Galway, London und Berlin absolvierte, erschien im Frühjahr 2023 in der Frankfurter Verlagsanstalt. Demian Lienhard lebt und arbeitet in Zürich. «Bild ohne Mädchen» (Limmat) von Sarah Elena Müller

«Bild ohne Mädchen» (Limmat) von Sarah Elena Müller Sarah Elena Müller, geboren 1990, arbeitet multimedial in Literatur, Musik, Virtual Reality, Hörspiel und Theater. Sie tritt im Mundart Pop Duo «Cruise Ship Misery» als Ghostwriterin und Musikerin auf und leitet das Virtual Reality Projekt «Meine Sprache und ich» – eine Annäherung an Ilse Aichingers Sprachkritik. 2019 erschien ihr Szenenband «Culturestress – Endziit isch immer scho inbegriffe» beim Verlag Der gesunde Menschenversand. 2015 erschien die Erzählung «Fucking God» beim Verlag Büro für Problem. Als Mitbegründerin des Kollektivs RAUF engagiert sie sich für die Anliegen feministischer Autor*innen in der Schweiz.

Sarah Elena Müller, geboren 1990, arbeitet multimedial in Literatur, Musik, Virtual Reality, Hörspiel und Theater. Sie tritt im Mundart Pop Duo «Cruise Ship Misery» als Ghostwriterin und Musikerin auf und leitet das Virtual Reality Projekt «Meine Sprache und ich» – eine Annäherung an Ilse Aichingers Sprachkritik. 2019 erschien ihr Szenenband «Culturestress – Endziit isch immer scho inbegriffe» beim Verlag Der gesunde Menschenversand. 2015 erschien die Erzählung «Fucking God» beim Verlag Büro für Problem. Als Mitbegründerin des Kollektivs RAUF engagiert sie sich für die Anliegen feministischer Autor*innen in der Schweiz.  «Der graue Peter» (Rotpunkt) von Matthias Zschokke

«Der graue Peter» (Rotpunkt) von Matthias Zschokke Matthias Zschokke, geboren 1954 in Bern, ist Schriftsteller und Filmemacher und lebt seit 1979 in Berlin. Für seinen Debütroman «Max» erhielt er 1982 den Robert-Walser-Preis. Später wurde er u.a. mit dem Solothurner Literaturpreis, dem Grossen Berner Literaturpreis, dem Eidgenössischen Literaturpreis, dem Gerhart-Hauptmann- und dem Schillerpreis geehrt – und, als bislang einziger deutschsprachiger Autor, mit dem französischen Prix Femina étranger für «Maurice mit Huhn».

Matthias Zschokke, geboren 1954 in Bern, ist Schriftsteller und Filmemacher und lebt seit 1979 in Berlin. Für seinen Debütroman «Max» erhielt er 1982 den Robert-Walser-Preis. Später wurde er u.a. mit dem Solothurner Literaturpreis, dem Grossen Berner Literaturpreis, dem Eidgenössischen Literaturpreis, dem Gerhart-Hauptmann- und dem Schillerpreis geehrt – und, als bislang einziger deutschsprachiger Autor, mit dem französischen Prix Femina étranger für «Maurice mit Huhn».