Die Weihnachtsferien sind vorbei. Ein regnerischer Morgen. Die Autos fahren langsam. Ich bin unterwegs zur Arbeit. Auf dem Weg zum Bahnhof Frauenfeld sehe ich Kinder, die in kleinen Gruppen zur Schule laufen. Sie tragen ihre Schulsäcke auf dem Rücken – praktische Taschen mit Reflektoren zur Erhöhung ihrer Sicherheit. Ihre Kleider und ihre Taschen leuchten auf den winterlichen Strassen wie ein Feuerwerk. Die Kinder gehen langsam und sprechen miteinander. Einige von ihnen halten sich an den Händen, vor allem, wenn sie die Strasse überqueren wollen. „Ach, wie schön“, denke ich und erinnere mich an meinen eigenen Schulweg.

Als ich in die Primarschule ging, war der Weg zur Schule schrecklich. Ich versuchte, vor meinen eigenen Schritten zu fliehen. Meine grosse Angst war es, in den Krieg zu geraten; den Krieg zwischen den Kindern. Aus jeder Seitenstrasse stiessen Gruppen von Kindern jeden Alters dazu. War ein Kind, das die anderen nicht kannten, alleine unterwegs, prügelten sie auf es ein. Dieses Spiel hiess das «Krieg-Spiel». Manche Kin- der trugen Stöcke mit sich und schlugen gnadenlos zu, egal wo. Hauptsache war, dass das verprügelte Kind auf die Knie fiel und um Gnade winselte. Mein Mittel gegen diese Angst war es, so schnell wie möglich durch dieses Kriegsfeld zu rennen. Der Weg zur Schule war wie ein Marathon, begleitet von ständiger Angst.

In diesem Jahr wird der dreissigste Jahrestag des Kriegsendes im Irak gefeiert. Ein Krieg, der 1980 zwischen dem Irak und dem Iran begann. Ich war damals in der 4. Klasse der Primarschule. Als er endete, hatte ich meine Matura erst seit Kurzem in der Tasche. Aber mit diesem Ende war der Krieg noch nicht wirklich fertig; es war nur eine Übergangszeit, bis der nächste ausbrach. Zufälligerweise in einem Land geboren zu werden, in dem der Krieg kein Ende nehmen will, ist ein schreckliches Schicksal. Ich gehöre zu einer Generation irakischer Kinder, die keinen friedlichen Zustand erleben durfte. Schon mit sieben Jahren erfasste ich, dass vieles nicht stimmt. Ich wuchs unter dem fürchterlichen Lärm von Bombeneinschlägen und unerwartetem Sirenengeheul auf. Als Kinder rannten wir immer zu den Orten von Schiessereien, um Patronenhülsen zum Spielen zu sammeln.

Bevor Saddam und seine Partei 1979 die Macht im Irak übernahm, wurden Kinder meistens auf der Basis von Ehrlich- und Gerechtigkeit erzogen. Doch die Situation veränderte sich schnell. Vom Beginn dieses Krieges an hielten sich die meisten Eltern meiner Generation bei der Erziehung streng an die Regeln des Regimes sowie an religiöse Vorgaben und Sitten. Alles andere mussten die Eltern verdrängen. So wuchs ich eingekerkert zwischen den drei Mauern der Religion, der Diktatur und der Sitten auf.

Dieser anhaltende Notzustand während der Kriegsjahre gab mir keine Möglichkeit, eine normale Kindheit zu leben. Alles war eingeschränkt; es gab keine freien Räume, auch gedankliche Freiheit war gefährlich. Die Wege der Träume waren steinig oder blieben ganz versperrt. Man durfte nicht davon träumen, sich frei zu machen, irgendwohin zu reisen; fast alles war verboten. Als Kind begriff ich ganz genau, dass ich nie etwas sagen durfte, ohne zuerst an die Folgen zu denken. Diese Angewohnheit schleppe ich immer noch mit mir mit. Jeder Satz will mehrmals reflektiert werden, bevor er den Weg über meine Lippen findet. In der Schule hatte ich das Schweigen und den Umgang mit Ungerechtigkeit und Unterstellung perfekt gelernt. Über alles zu reden, was man dachte, war äusserst gefährlich. Die Angst, dass ich ein Mitglied meiner engsten Familie verlieren könnte, begleitete mich ständig. Immerhin musste ich als Kind nicht arbeiten, tröste ich mich jetzt. Vieler meiner Klassenkameraden waren Strassenarbeiter; einige verkauften an Ampeln Plastiktüten oder Zigaretten, andere putzten die Windschutzscheiben der dort stehenden Autos.

Ich weiss nicht, was aus unserem Mathematiklehrer geworden ist. Er war gross und schlank, hatte eine Glatze und trug eine Brille mit dicken Gläsern. Seine Hemden waren fast immer zu eng. Als Kinder warteten wir ständig darauf, dass ihm ein Knopf wegspickt. Er fragte oft, ob ein Kind arbeite, wenn es die Hausaufgaben nicht richtig gemacht hatte. Er sagte: „Die Strassenverkäufer können gut rechnen, aber nie still setzen.“ Manchmal erkundigte er sich, was unsere Väter arbeiteten, als ob er eine Verbindung zwischen der Leistung eines Kindes und dessen Vaters suchte. Einmal hatte ihm ein Kind unerwartet geantwortet: „Ich habe weder Vater, noch Mutter. Ich habe sie nie gesehen. Sie sind seit Jahren im Gefängnis. Auch Angehörige habe ich nicht.“ Der Lehrer wurde rot, blieb starr. Eine schreckliche Stille erfasste das Schulzimmer der 6. Klasse. Diese Szene werde ich ein Leben lang in Erinnerung behalten. Ich hatte sie auch vor Augen, als ich nach Saddams Sturz 2003 eine Sendung im irakischen Fernsehen sah, in der ein junger Iraker seine Geschichte und das, was mit seinen Eltern passiert ist, erzählte.

Ich lebte damals in einer Holzbaracke, die für Flüchtlinge in einem kleinen Dorf in der Nähe der Stadt Baden (AG) gebaut worden war. Durch das einzige grosse Fenster dieser kleinen Baracke sah man den weiten Horizont und eine mächtige Weide, auf der im Sommer viele Kühe frei herumliefen. Oft habe ich mich vor das Fenster gesetzt und den alten Apfelbaum betrachtet, der die Mitte dieser Fläche füllte. Im Winter war der Ausblick auf diese von weisser Farbe bedeckte Weite betrübender. Drei Schlafzimmer gab es in dieser Baracke, in jedem Zimmer lebten zwei Asylbewerber. Mein Mitbewohner, ein junger Araber, war unerwartet aus der Baracke verschwunden. Mit ihm sass ich oft vor dem Fernseher, vor allem im Winter. Ich verfolgte damals die Nachrichten über den Irak mit grosser Aufmerksamkeit. Ich wollte begreifen, wie dieses Land aus der grausamen Diktatur den Weg zum Leben finden konnte. Die erwähnte Sendung schaute ich mir zusammen mit einem Jungen aus dem Tibet an. Er klagte oft über den Geruch von Cannabis, der aus dem Nachbarzimmer ströme. Seine Bewegungen erschienen mir traurig und lustlos, als ob er auf einem Friedhof wäre. Der kleine Fernsehraum war sein Zufluchtsort. Die Sendereihe erzählte von Menschen, die unter der Autorität Saddams gelitten hatten.

Bis ein 32jähriger Mann, der als Kind sämtliche Familienangehörige verloren hatte, seine Geschichte öffentlich erzählen durfte, hatte es lange gedauert. Das Schicksal seiner Eltern konnte er den Akten des irakischen Geheimdiensts nach Saddams Sturz am 9. April 2003 entnehmen. Dort war das Geschehen von der Festnahme der Eltern bis an bis hin zu ihrer Hinrichtung protokolliert. Seine Mutter war schwanger, als sie mit seinem Vater im Sommer 1981 nördlich von Bagdad bei einem militärischen Checkpoint festgenommen wurde. Die beiden wurden verdächtigt, der politischen Bewegung gegen das Regime anzugehören, was sie auch zugaben. Sie versicherten jedoch, vor einer Weile die politischen Aktivitäten eingestellt zu haben, weil sie sich nur ihrer jungen Familie und dem noch ungeborenen Kind widmen wollten.

Das Militärgericht verurteilte sie dennoch zum Tode durch Hinrichtung. Die Ehefrau ersuchte mehrmals um die Verschiebung der Hinrichtung bis nach der Geburt des Kindes, doch all diese Gesuche wurden abgelehnt. In einem letzten Antrag bat das Paar um einen Kaiserschnitt vor der Hinrichtung. Mit dem Satz «Der Irak braucht keinen neuen Verräter» wurde auch diese Bitte um Gnade für das unschuldige Kind abgelehnt. Am Tag der Hinrichtung stieg der Mann auf das Podest, seine Frau wartete unten. Er wurde erhängt. Als die Frau ebenfalls die Treppe hinaufgegangen war, bat sie ein allerletztes Mal um Aufschub ihrer Hinrichtung bis nach der Geburt des Kindes. Sie war im neunten Monat schwanger. Doch auch diese Bitte wurde nur wenige Augenblicke vor der Exekution abgelehnt. Die Henker zeigten keine Gnade. Die Frau versuchte zu pressen, um so die Wehen und die Geburt zu erzwingen, doch es gelang ihr nicht. Auch sie wurde erhängt. Als sie tot auf den Boden gelegt wurde, öffnete sie sich ihr Muttermund wie durch ein Wunder. Das Kind hatte den Weg zur Welt selbst gefunden. Das war ein Schock für alle Anwesenden. Vor Ort waren ein hoher Offizier mit seinen Mitarbeitern, ein Mann aus der Moschee und ein Arzt, der den Tod verifizieren musste. Der Offizier wollte das Kind neben seiner Mutter schreien lassen, bis es stirbt. Der Arzt und einige Mitarbeiter des Offiziers widersprachen: «Die Strafe wurde dem Vater und der Mutter auferlegt und nicht dem Kind. Dieses Lebewesen kann nicht ohne Gerichtsbeschluss getötet werden.» «Das muss unbedingt geklärt werden», sagte die rechte Hand des Offiziers. Die Beteiligten einigten sich darauf, das Kind einer Person zu übergeben, die mit den Verurteilten nicht verwandt war, bis die Angelegenheit geklärt war. «Wir haben eine Putzfrau im Gebäude», sagte ein Offizier. «Sie arbeitet seit über zehn Jahren hier. Sie ist eine alte Frau, ihr können wir vertrauen. Wir können ihr das Kind geben, ohne eine Erklärung abliefern zu müssen».

Die alte Dame reinigte den blutigen Boden. Sie wickelte das Baby in ihren Schleier und nahm es mit nach Hause. Für sie war es wie ein Geschenk Gottes. Die Frau war Mitte fünfzig und lebte kinderlos mit ihrem behinderten Mann. Sie wohnten in der Nähe des Frauengefängnisses, wo die Hinrichtung vollstreckt worden war. Als dieser Junge, aus dem nun ein erwachsener Mann geworden war, seine Geschichte erzählte, sass seine Ziehmutter neben ihm. Die über achtzigjährige Dame war sichtlich stolz auf ihn und die Art wie er seine Geschichte erzählte. Über diese Sendung wollte der Mann herausfinden, wer seine leiblichen Eltern waren, wer seine Verwandten sind. Als ich das sah, brach eine alte Wunde in mir auf. Ich dachte, dass sie längs verheilt wäre. Aber es gibt Situationen im Leben, die immer abrufbar bleiben. Sie brauchen nur einen kleinen Auslöser, um uns wieder in Unruhe zu versetzen.

Ich sass wie versteinert da und fragte mich, was mir geholfen hat, all diese Grausamkeit zu ertragen. Solche und ähnliche Geschichten habe ich schon als Kind erfahren, sie prägten mein Leben während der Diktatur. Zum Beispiel führte unser Schulweg an grossen Bäumen vorbei, in welchen oft die Leichen von politischen Aktivisten hingen, die von den Sicherheitskräften der Diktatur erschossen worden waren. Wir Schüler hatten grosse Angst, diesen Weg zu gehen. Es gelang mir damals, in zwei Welten zu leben: der Welt der Bücher und der Welt der Gräueltaten draussen. Dank der Lektüren verlor ich die Orientierung nicht und konnte vorwärts gehen in diesen Zeiten des Rückschritts. Die Kraft der Worte half mir, lebendig zu bleiben und gegen den Strom zu schwimmen. Aber auch Lesen war in dieser Gesellschaft, in der ich aufwuchs, keine Alltagsbeschäftigung. Den grössten Teil meiner Kindheit hatte ich in einer kleinen Stadt im Süden des Iraks verbracht, wo es keine Buchhandlung gab – nur einen kleinen Kiosk auf der Hauptstrasse, welcher Zeitungen und Zeitschriften verkaufte. Bücher kaufen hätte ich sowieso nicht gekonnt, weil ich dafür kein Geld hatte. Ich erinnere mich an die erste Zeitschrift meines Lebens, die ich las, sie hiess „Meine Zeitschrift“. In dieser Zeitschrift wurde der Krieg für Kinder farbig präsentiert und der irakische Soldat als tapferer Held dargestellt, der dem grässlichen Feind gegenübersteht.

Als ich in die Schweiz kam, staunte ich über die vielen Kinder- und Jugendbücher, Buchhandlungen und Bibliotheken und darüber, dass die Leute an der Kasse Schlange stehen, um Bücher kaufen zu können. „Wie bei uns beim Amt des Militärdienstes, wo die Leute den Stempel erhalten wollen“, dachte ich mir.

In meinem Elternhaus gab es ausser dem Koran keine Bücher. Mein Vater war kein Leser, er brachte höchstens ab und zu einmal eine Zeitung mit nach Hause. Das alte Exemplar des Korans hatte meine Mutter mit einem feinen grünen Seidenstoff eingepackt und auf das Wohnzimmerregal gelegt. Man durfte es nicht berühren, bevor man die rituelle Waschung zur Reinigung verrichtet hatte. Gelesen wurde Zuhause nur für die Schule. Bücher lesen war ein gefährlicher Luxus. Lesende, gebildete und intellektuelle Menschen waren für das Regime eine Provokation. Wer die Diktatur überleben wollte, durfte sich nicht von der Masse unterscheiden. Andernfalls riskierte man sein Leben.

Die kleine Stadtbibliothek hatte nicht nur wenig Bücher, es gab auch kaum Leute, die sie aufsuchten. Für mich war sie trotzdem die Rettung, weil ich dort Lesestoff fand. Ohne sie wäre ich ein anderer Mensch ge- worden. Ich erinnere mich an eine grosse Menge der russischen Literatur und viele arabische Poesie, die ich dank dieser Bibliothek gelesen habe.

In der Schule gab es keine Bibliothek. Bücher zu lesen war ganz fremd. Die ersten zwei Bücher, die wir lesen mussten, erhielten wir vom Regime als Geschenk. Der Hintergrund für dieses Geschenk gründete im Pech meines Schulkameraden Haider. Wir waren in der 7. Klasse als ein Offizier des Sicherheitsdienstes ihn aus dem Klassenzimmer zum Verhör mitschleppte. Das war Anfang Sommer und im Klassenzimmer war es so heiss, dass wir kaum frische Luft bekamen. In der Pause hatte Haider mit seinem Schuh auf einen Kollegen gezielt und unglücklicherweise ein Porträt von Saddam, welches über der Tafel hing, getroffen. Auf dem Porträt sass Saddam auf einem majestätischen Sessel. Ihm hing eine kubanische Zigarre aus dem Mund, welche er mit seinen Fingern abstützte, und er starrte scharf in den Raum – das ganze Schuljahr über. Das Bild fiel auf den Boden ohne kaputt zu gehen. Eine ungeheure Stille trat ein, bis die Schüler wieder zu schwatzen begannen: „Haider hat Saddam mit einem Schuh geschlagen.“ Innerhalb von zwanzig Minuten stand der Schulleiter vor der Klasse und begann zu brüllen. Haider erschrak so fest, dass sein Gesicht aus- sah, als hätte er die Toten auferstehen sehen. Vor unseren Augen schlug der Schulleiter gnadenlos auf Haider ein, dann nahm er ihn mit in sein Büro. Der Schulleiter war gross, seine wenigen Haare waren weiss, selten haben wir ihn lächelnd gesehen. Es gab Gerüchte in der Schule, dass er schon einmal im Gefängnis gewesen sei und man ihn gefoltert habe. „Er benimmt sich wie ein Wahnsinniger“, sagte unser Mathema- tiklehrer, als er die ganze Schule an einem eiskalten Wintermorgen versammelt hatte und die Schüler zu schlagen begann, die an einem Schultag gefehlt oder ihre Fingernägel nicht geschnitten hatten. Der Schulleiter hatte militärische Ordnung und Drill in der Schule durchgesetzt. Er verprügelte Haider, zog ihn an den Haaren hoch und liess ihn auf den Boden fallen. Noch vor dem Ende der Schule kam ein Auto des Sicherheitsdienstes, um Haider abzuholen. Zwei Wochen später kehrte er wieder ins Klassenzimmer zurück. Er war bleich und sprach wenig. Auch wir hatten Angst ihn auszufragen. Meine Mutter hat mir mehrmals eingebläut, dass ich nicht neben Haider sitzen oder etwas mit ihm zu tun haben soll. „Wenn ihr euch auf der Strasse über den Weg läuft, musst du sofort die Strassenseite wechseln“, sagte mir mein Vater mit erhobener Stimme. Auch seine Augen wurden mit jedem Wort grösser mit dem er den Satz vervollständigte. Der Schulleiter und einige militärisch gekleidete Männer begleiteten Haider bei seiner Rückkehr ins Klassenzimmer. Letztere trugen glänzende Pistolen, und ihre Schuhe waren so schön sauber und poliert, dass sich ihre Gesichter darin spiegelten. Einer von ihnen, vermutlich der Chef, sagte zu uns, dass wir gute Schüler seien und den Führer und die Partei gerne hätten. Danach hielt ein anderer eine lange Rede, und jedes Mal, wenn unser Schulleiter klatschte, mussten auch wir klatschen. Am Schluss verabschiedeten sich die Männer bei jedem Schüler per Händedruck. Wir standen auf. Ich spüre immer noch den Druck ihrer Hände auf meinem Handballen. Sie übergaben jedem Schüler zwei dünne Bücher. Das eine trug den Titel „Lebe lang Generation der Partei“, das andere „Die Helden des Vaterlands“. Wir sollten diese zwei Bücher lesen und darüber einen Aufsatz schreiben. Mit diesem Auftrag verliessen diese Männer unser Klassenzimmer, Saddams Blick aber entmachtete uns weiter.

Die Lektüre von Büchern gehörte in der Primarschule und der Oberstufe nicht zum Alltag. Das änderte sich im Gymnasium, wo es eine kompakte, kleine Büchersammlung gab. Hin und wieder kamen Leute vom Geheimdienst, um die Bibliothek zu durchsuchen. Jedes Mal gingen sie mit einigen Büchern in der Hand wieder hinaus. Die Lücken in den Bücherregalen füllten sie mit Exemplaren, die Saddam und die Partei rühmten. Von diesen Büchern, die in grosser Zahl gedruckt und kostenlos an Schulen verteilt wurden, gab es Hunderte. Sie handelten von der arabischen Nation und ihren Feinden.

Ich erinnere mich noch gut an den Tag, an dem alle Exemplare des Romans von Nagib Machfus „Die Kinder unseres Viertels“ aus den Bibliotheken und Buchhandlungen verschwanden. Ich war damals im ersten Stu- dienjahr und sagte mir: „Diesen Roman muss ich lesen.“ Jedes Mal, wenn das Regime ein Buch bannte, löste das bei vielen den Reiz aus, das Buch erst recht zu lesen. Ich lernte, dass eine Menge verbotener Bü- cher kopiert wurden und über den Schwarzhandel ihren Weg machten. Man nannte das die „kopierte Kultur“. Es gab Geschäfte in der Nähe der Universität Bagdad, die diese Bücher verbreiteten. Ihre Händler riskierten dafür ihr Leben. Auf fast dunkles Recyclingpapier gedruckt mit einfachem Einband und Buchstaben, die entweder ganz schwarz oder kaum sichtbar waren – so sahen philosophische und literarisch wichtige Werke in dieser Parallelkultur aus; und ich konnte sie mir leisten, denn sie kosteten wenig. Meistens wurde die Titelseite des Buches nicht mitkopiert und man erhielt ein Werk ohne Titel. Freunde von mir hüllten verbotene Bücher in Einbände von Büchern des Regimes ein, um die wahre Identität des Inhaltes zu verbergen. Nach der Lektüre mussten diese kopierten Papiere so schnell wie möglich verschwinden.

„Schwöre mir, dass du diese Kopien nach der Lektüre nicht weitergibst“, sagte mir der junge Mann im Geschäft, bevor er mir das Geld abnahm. „Ja, ich verspreche es“, erwiderte ich und verstaute Machfus’ Buch, das ich ohne Nennung des Autorennamens auf A4-Blättern bekam, in meiner Tasche.

Je älter ich werde, desto intensiver nehme ich Saddams Zeitalter wahr; eine verstümmelte Zeit, die sich in meiner Erinnerung für immer festgesetzt hat.

Am Abend auf dem Heimweg von Kreuzlingen nach Frauenfeld betrachte ich die Weihnachtsdekorationen aus dem Zugfenster. Die Häuser, Strassen und Bäume leuchten hell. Einige Kinder sitzen in meiner Nähe. Sie sprechen mit ihren Grosseltern über die Geschenke, die sie zu Weihnachten erhalten haben. Die Farben ihrer Geschenke harmonieren mit dem Spektakel des Sonnenuntergangs. Die Aussicht über den Säntis, der in Ferne zu sehen ist, ist farbenprächtig. Der Berg trägt eine strahlend weisse Krone inmitten dieses Naturfeuerwerks, als ob auch er das neue Jahr auf seine Art und Weise feiert. Eines der Kinder zieht ein Buch aus seinem Rucksack heraus und fordert die Grossmutter auf, ihm daraus vorzulesen. Die Dame, sie muss über siebzig Jahre alt sein, beginnt zu lesen. Immer wieder hebt sie ihren Blick immer unter ihrer filigranen Brille, um ihr Enkelkind anzuschauen. Ich lausche still, wie sie die Geschichte vorträgt, genauso wie mir meine Grossmutter damals Geschichten erzählte. Sie hatte nie Schreiben oder Lesen gelernt, dafür konnte sie umso besser erzählen. Die Schichten ihrer traurigen Erzählungen wurden in ihren feinen Humor gewickelt und waren wie ihre köstlichen, gefüllten Weinblätter dicht und sättigend. Jede dieser Geschichten, die ich als Kind erzählt bekam, hat nicht nur meinen Geist geprägt, sondern auch meine Seele beeinflusst. Sie wa- ren für mich der erste Geistöffner oder Wegweiser, der in Richtung Hoffnung gezeigt hat.

Usama Al Shahmani, geboren 1971 in Bagdad, und aufgewachsen in Qalat Sukar (Al Nasiriyah), hat arabische Sprache und moderne arabische Literatur studiert und im Irak mehrere Bücher über arabische Literatur publiziert. 2002 kam er als Flüchtling in die Schweiz. Heute arbeitet Usama Al Shahmani als Autor, Kulturvermittler und Dolmetscher, und er übersetzt deutsche Literatur ins Arabische, u. a. «Fräulein Stark» von Thomas Hürlimann, «Der Dichter am Bahnhof» von Ivo Zanoni, «Der Islam» von Peter Heine und «Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern» von Friedrich Schleiermacher. Er lebt mit seiner Familie in Frauenfeld. «In der Fremde sprechen die Bäume Arabisch» ist sein beim Limmat Verlag erschienener Roman.

Usama Al Shahmani, geboren 1971 in Bagdad, und aufgewachsen in Qalat Sukar (Al Nasiriyah), hat arabische Sprache und moderne arabische Literatur studiert und im Irak mehrere Bücher über arabische Literatur publiziert. 2002 kam er als Flüchtling in die Schweiz. Heute arbeitet Usama Al Shahmani als Autor, Kulturvermittler und Dolmetscher, und er übersetzt deutsche Literatur ins Arabische, u. a. «Fräulein Stark» von Thomas Hürlimann, «Der Dichter am Bahnhof» von Ivo Zanoni, «Der Islam» von Peter Heine und «Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern» von Friedrich Schleiermacher. Er lebt mit seiner Familie in Frauenfeld. «In der Fremde sprechen die Bäume Arabisch» ist sein beim Limmat Verlag erschienener Roman.

Im Mai 2019 erhielt Usama Al Shahmani einen Förderbeitrag des Kantons Thurgau. Er arbeitet an seinem nächsten Roman: „Im Fallen lernt die Feder fliegen».

Rezension von «In der Fremde sprechen die Bäume arabisch» auf literaturblatt.ch

Frau Jud, Herr Hauser, Herr Bumbacher, Frau Schwarz: Ihre Welt ist geschrumpft, geschwunden auf die blosse Hoffnung, auf ein unendlich scheinendes Warten, das letzte bisschen Sehnsucht. Christoph Schwyzer will kein System kritisieren, auch nicht den routinierten Umgang mit alten Menschen, weder die Ghettoisierung noch die Sorge um die demagogische Entwicklung der Gesellschaft. Christoph Schwyzers Blick auf die Menschen ist keiner auf sie herab, sondern getränkt von Liebe und Respekt, voller Witz und Schalk. Die längeren und manchmal nur ganz kurzen Porträts kreisen immer nur um das Eine: Was bleibt?

Frau Jud, Herr Hauser, Herr Bumbacher, Frau Schwarz: Ihre Welt ist geschrumpft, geschwunden auf die blosse Hoffnung, auf ein unendlich scheinendes Warten, das letzte bisschen Sehnsucht. Christoph Schwyzer will kein System kritisieren, auch nicht den routinierten Umgang mit alten Menschen, weder die Ghettoisierung noch die Sorge um die demagogische Entwicklung der Gesellschaft. Christoph Schwyzers Blick auf die Menschen ist keiner auf sie herab, sondern getränkt von Liebe und Respekt, voller Witz und Schalk. Die längeren und manchmal nur ganz kurzen Porträts kreisen immer nur um das Eine: Was bleibt?

Usama Al Shahmani, geboren 1971 in Bagdad, und aufgewachsen in Qalat Sukar (Al Nasiriyah), hat arabische Sprache und moderne arabische Literatur studiert und im Irak mehrere Bücher über arabische Literatur publiziert. 2002 kam er als Flüchtling in die Schweiz. Heute arbeitet Usama Al Shahmani als Autor, Kulturvermittler und Dolmetscher, und er übersetzt deutsche Literatur ins Arabische, u. a. «Fräulein Stark» von Thomas Hürlimann, «Der Dichter am Bahnhof» von Ivo Zanoni, «Der Islam» von Peter Heine und «Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern» von Friedrich Schleiermacher. Er lebt mit seiner Familie in Frauenfeld. «In der Fremde sprechen die Bäume Arabisch» ist sein beim Limmat Verlag erschienener Roman.

Usama Al Shahmani, geboren 1971 in Bagdad, und aufgewachsen in Qalat Sukar (Al Nasiriyah), hat arabische Sprache und moderne arabische Literatur studiert und im Irak mehrere Bücher über arabische Literatur publiziert. 2002 kam er als Flüchtling in die Schweiz. Heute arbeitet Usama Al Shahmani als Autor, Kulturvermittler und Dolmetscher, und er übersetzt deutsche Literatur ins Arabische, u. a. «Fräulein Stark» von Thomas Hürlimann, «Der Dichter am Bahnhof» von Ivo Zanoni, «Der Islam» von Peter Heine und «Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern» von Friedrich Schleiermacher. Er lebt mit seiner Familie in Frauenfeld. «In der Fremde sprechen die Bäume Arabisch» ist sein beim Limmat Verlag erschienener Roman.

Eine Liebe, aus der ein Kind entstand, Pauline, während die Ehe mit Berthe kinderlos blieb. Eine Liebe, die mit Valentines Krebserkrankung schon wenige Jahre später tiefe Schatten bekam. Eine Liebe, die Leidenschaft transformierte, von obsessiver Körperlichkeit zu innigstem Nebeneinander am Kranken- und Sterbebett. Eine Liebe, die auch den Blick und das Schaffen des Künstlers transformierte. Mit einem Mal war es nicht mehr Symbolismus und Verklärung, sondern ganz direkter Realismus. Die Liebe zu Valentine und das Sterben dieser Frau erschütterten nicht nur sein Dasein, sondern auch seinen Blick auf die Welt, seine Malerei, jene Malerei, die der Schriftsteller Daniel de Roulet so sehr erschüttert und zu verstehen versucht.

Eine Liebe, aus der ein Kind entstand, Pauline, während die Ehe mit Berthe kinderlos blieb. Eine Liebe, die mit Valentines Krebserkrankung schon wenige Jahre später tiefe Schatten bekam. Eine Liebe, die Leidenschaft transformierte, von obsessiver Körperlichkeit zu innigstem Nebeneinander am Kranken- und Sterbebett. Eine Liebe, die auch den Blick und das Schaffen des Künstlers transformierte. Mit einem Mal war es nicht mehr Symbolismus und Verklärung, sondern ganz direkter Realismus. Die Liebe zu Valentine und das Sterben dieser Frau erschütterten nicht nur sein Dasein, sondern auch seinen Blick auf die Welt, seine Malerei, jene Malerei, die der Schriftsteller Daniel de Roulet so sehr erschüttert und zu verstehen versucht.

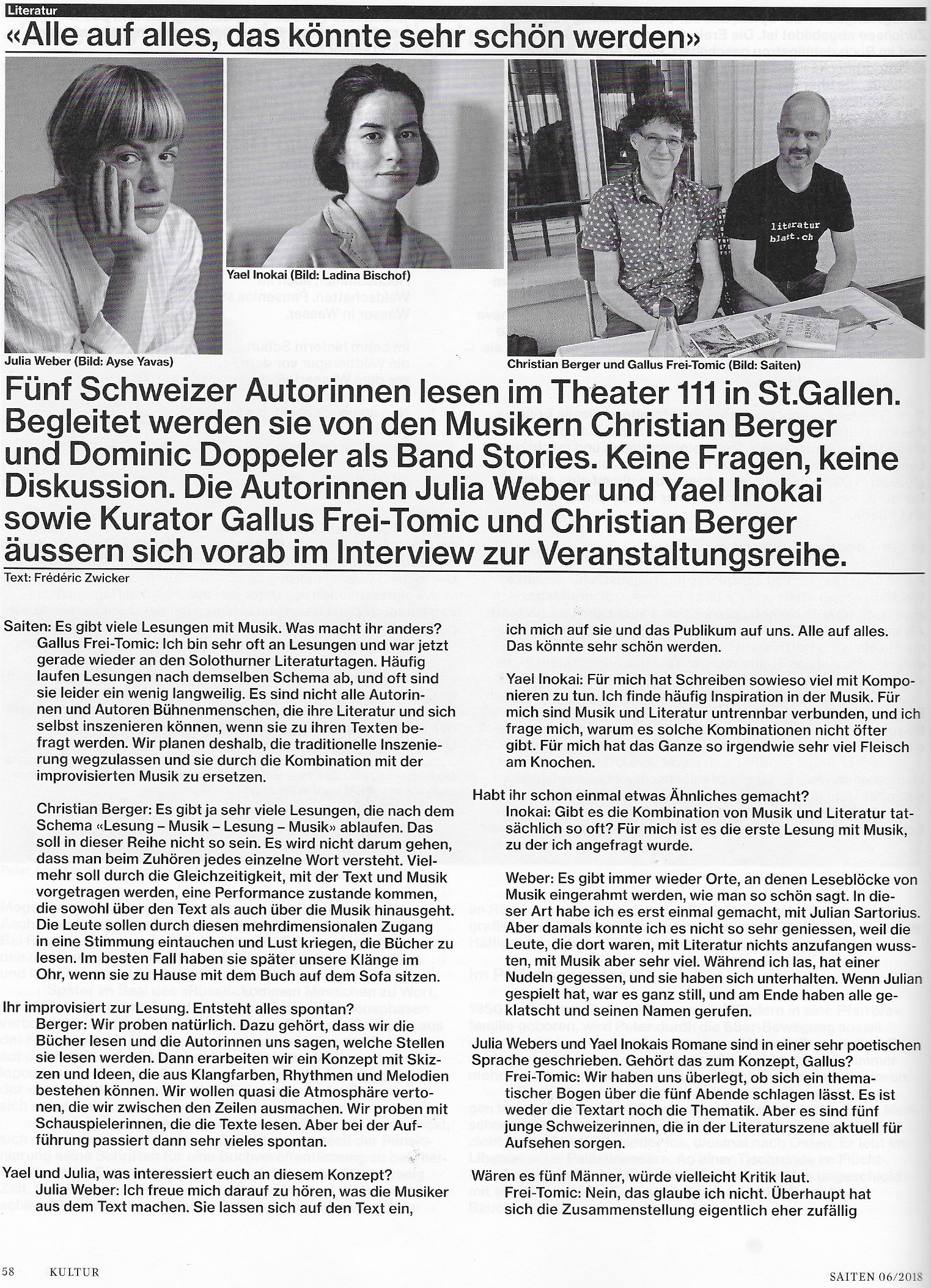

Warum lassen sich nicht mehr Literaturinteressierte an einen Ort locken, der versucht, aus einem Buch, einer Lesung mehr als nur einen eine Stunde «Vorlesen» zu machen? «Wortklang – Klangwort» will Text und Musik ineinander verweben, sowohl den Sound des Textes wie den der Musik verstärken. Wer im Publikum sitzt, dem werden Türen geöffnet, die sonst verschlossen bleiben. Türen, die sich selbst den AkteurInnen auf der Bühne erst während des Zusammenspiels erschliessen.

Warum lassen sich nicht mehr Literaturinteressierte an einen Ort locken, der versucht, aus einem Buch, einer Lesung mehr als nur einen eine Stunde «Vorlesen» zu machen? «Wortklang – Klangwort» will Text und Musik ineinander verweben, sowohl den Sound des Textes wie den der Musik verstärken. Wer im Publikum sitzt, dem werden Türen geöffnet, die sonst verschlossen bleiben. Türen, die sich selbst den AkteurInnen auf der Bühne erst während des Zusammenspiels erschliessen.

Von einem Moment auf den anderen ist Ali unauffindbar, geschluckt von den schrecklichsten Ahnungen. Der Augenstern einer ganzen Familie, der mit seinem Verschwinden tausend Fragen offen und eine verzweifelte Familie zurücklässt. Eine weitere Facette des Romans; die Geschichte einer aufgeladenen Schuld. Was geschieht mit all jenen, die aus welchen Gründen auch immer ihrer Heimat meist für immer den Rücken kehren und andere zurücklassen, die nicht folgen können oder wollen? Wie weit zieht man mit Flucht seine Familie mit ins Unglück? Wie ist das Leben in dieser perfekt scheinenden Kulisse zu ertragen? Auch hier ein Buch der Kontraste. Über einen Mann, der den Westeuropäer, den Schweizer zu verstehen versucht, dem vieles ein Rätsel bleibt.

Von einem Moment auf den anderen ist Ali unauffindbar, geschluckt von den schrecklichsten Ahnungen. Der Augenstern einer ganzen Familie, der mit seinem Verschwinden tausend Fragen offen und eine verzweifelte Familie zurücklässt. Eine weitere Facette des Romans; die Geschichte einer aufgeladenen Schuld. Was geschieht mit all jenen, die aus welchen Gründen auch immer ihrer Heimat meist für immer den Rücken kehren und andere zurücklassen, die nicht folgen können oder wollen? Wie weit zieht man mit Flucht seine Familie mit ins Unglück? Wie ist das Leben in dieser perfekt scheinenden Kulisse zu ertragen? Auch hier ein Buch der Kontraste. Über einen Mann, der den Westeuropäer, den Schweizer zu verstehen versucht, dem vieles ein Rätsel bleibt. Usama Al Shamani, geboren 1971 in Bagdad und aufgewachsen in Qalat Sukar (Al Nasiriyah), hat arabische Sprache und moderne arabische Literatur studiert, er publizierte drei Bücher über arabische Literatur, bevor er 2002 als Flüchtling in die Schweiz kam. Er arbeitet heute als Dolmetscher und Kulturvermittelter und übersetzt ins Arabische, u. a. «Fräulein Stark» von Thomas Hürlimann und «Der Islam» von Peter Heine. Usama Al Shamani lebt mit seiner Familie in Frauenfeld.

Usama Al Shamani, geboren 1971 in Bagdad und aufgewachsen in Qalat Sukar (Al Nasiriyah), hat arabische Sprache und moderne arabische Literatur studiert, er publizierte drei Bücher über arabische Literatur, bevor er 2002 als Flüchtling in die Schweiz kam. Er arbeitet heute als Dolmetscher und Kulturvermittelter und übersetzt ins Arabische, u. a. «Fräulein Stark» von Thomas Hürlimann und «Der Islam» von Peter Heine. Usama Al Shamani lebt mit seiner Familie in Frauenfeld.

Peter Höner, Schriftsteller und Schauspieler, liest anlässlich der 1. Amriswiler Kulturnacht aus seinem Krimi „Kenia Leak“ in der Aula der Polizeischule Amriswil. Die Lesung mit Apéro und Büchertisch beginnt um 18.45 Uhr und dauert eine Stunde. Der Eintritt ist kostenlos!

Peter Höner, Schriftsteller und Schauspieler, liest anlässlich der 1. Amriswiler Kulturnacht aus seinem Krimi „Kenia Leak“ in der Aula der Polizeischule Amriswil. Die Lesung mit Apéro und Büchertisch beginnt um 18.45 Uhr und dauert eine Stunde. Der Eintritt ist kostenlos! Lea Frei, angehende Illustratorin, zeigt am Buchladen Brigitta Häderli in Amriswil am 22. September erstmals ihre Schnellporträts von verschiedenen Schriftstellerinnen und Schriftstellern, gezeichnet am Wortlaut-Literaturfestival in St. Gallen und an den Solothurner Literaturtagen.

Lea Frei, angehende Illustratorin, zeigt am Buchladen Brigitta Häderli in Amriswil am 22. September erstmals ihre Schnellporträts von verschiedenen Schriftstellerinnen und Schriftstellern, gezeichnet am Wortlaut-Literaturfestival in St. Gallen und an den Solothurner Literaturtagen.