Am 7. November werde ich im Theaterfoyer in Basel sitzen, im Gegensatz zum vergangenen Jahr glücklicherweise wieder mit und im Publikum. Ein paar Reihen vor mir, in der ersten Reihe, werden die Nominierten sitzen, Martina Clavadetscher schon zum zweiten Mal, Veronika Sutter, Thomas Duarte und Michael Hugentobler.

Eine eigenartige Situation, denn Punkt zwölf Uhr wird eine Sprecherin der Jury die Bühne betreten, ein Couvert hervornehmen und die Preisträgerin oder den Preisträger verkünden, auf die oder den dann Sekunden später die Blitzlichter der Presse regnen, wo sich Mikrofone sammeln und Medienbeiträge aus dem Moment gestampft werden. Mit einem Augenblick verschwindet das Interesse für jene, die «zurückbleiben». Man fotografiert zwar noch einmal alle zusammen, aber dann wird es mit einem Mal ziemlich ruhig um jene, die es nicht sein sollten. Man lädt zwar noch einmal zum gemeinsamen Essen ein, lässt Gläser klingen, aber die Namen der Nichtprämierten rutschen weg, werden zwar nicht gleich vergessen, verschwinden aber hinter der Strahlkraft des einen Namens.

«Ist das die dort vor dem Blumenbouquet? Die mit den hochgesteckten Haaren?»

«Wen meinst du? Die mit den Geschichten?»

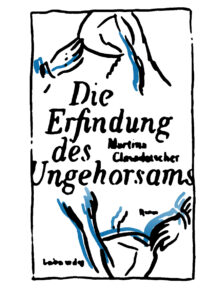

«Nein, die mit den Puppen ohne Köpfe. Du hast es doch gelesen. Diesen verrückten Roman, der in der Zukunft spielt, aber eigentlich doch eben jetzt.»

«Ach ja, von der mit dem bündnerisch klingenden Namen. Doch, doch. Und die andere sitzt gleich daneben. Die mit den Geschichten.»

«Geschichten? Als ob das Geschichten wären. Das ist Geschichte. Und viel mehr als einfach Frauengeschichte.»

Alles vergebens? Das ganze Brimborium bei dreien nur Schall und Rauch? Bei weitem nicht. Es gab Publicity für vier Autor:innen. Bei vier Bücher stiegen mit Sicherheit die Verkaufszahlen. Und wenn künftig Bücher der vier erscheinen, ist doch mit Sicherheit die Wiedererkennung stärker. Wenn es nicht zehn Jahre dauern sollte, bis ein neues Buch der Hervorgehobenen auf den Verkaufstischen liegt, werden sich einige erinnern oder zumindest die Verlage. Auch für sie sind solche Scheinwerferaktionen wichtig. Hand aufs Herz: Kannten Sie vorher den Verlag Edition 8? Literarische Perlen wachsen nicht nur in grossen Verlagen heran. (In der Lyrik schon gar nicht.)

Weil ich schon öfters bei der Verleihung des Schweizer Buchpreises im Publikum sass, musste ich auch schon beobachten, wie Enttäuschung spür- und sichtbar wurde. Da trösten auch Ermunterungen nicht, kein Blumenstrauss, schon gar kein Schulterklopfen. Und doch sind die Nicht-Preisträger:innen keine Verlierer:innen. Viele Lesende sind auf vier Namen aufmerksam geworden, die ihnen andernfalls vielleicht entgangen wären. Das eine Buch gewinnt ein Etikett, die drei anderen, jene mehr als deutliche Ermunterung, unverzagt in ihrem Schrieben weiterzumachen, zumal es Martina Clavadetscher beweist, dass man auch eine zweite (ja sogar eine dritte) Chance bekommen kann.

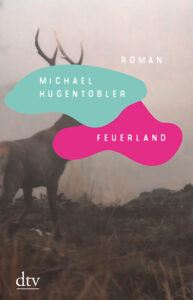

«Hast du Feuerland gelesen?»

«Klar doch. Der Mann kann Feuer legen!»

«Der Mann hinter dem Buch oder einer der Männer im Buch?»

«Sie alle. Halt Männerbücher!»

«Das vom Polizeiposten auch?»

«Klar doch. Ein Bekloppter und ein Polizist. Frauen sind dort nur Randerscheinungen.»

«So ganz verstanden habe ich den Roman nicht.»

«Den vom Wörterbuch oder den vom Buchhalter?»

«Eigentlich was von beiden. Die Tatsache, dass es Männern ganz offensichtlich schwerer fällt.»

«Was?»

«Pst – das Couvert!»

Mein Tipp: Ohne dass es für mich ein klar favorisiertes Buch geben würde, ohne dass ich mir einbilden würde, dass mein Blick in die Zukunft ein sicherer sein würde, habe ich doch auch im letzten Jahr danebengetippt. Mein Tipp hat auch nichts mit meiner eigenen Wertung zu tun. Ich glaube, dass die Romane von Martina Clavadetscher und Michael Hugentobler den Preis unter sich ausmachen werden. Die Umfrage bei SRF gibt Martina die besten Karten. Meine ganz persönliche Rangliste entspricht der Reihenfolge der oben abgebildeten Bücher von links nach rechts.

Ich gratuliere allen vier, denn die vier Namen beweisen eindrücklich, wie vielfältig die Schweizer Literaturszene ist, erst recht neben den Namen, die immer und immer wieder genannt werden. Die Vielfalt zeigt sich sowohl sprachlich, inhaltlich wie formal. Schweizer Literatur braucht sich hinter keiner falschen Bescheidenheit zu verstecken. Auch wenn ich wie jedes Jahr meine ganz persönlichen Favoriten vermisse!

Sondersendung auf Radio SRF2 Kultur

Illustration © leafrei.com

Sie kennen Christian Kracht nicht? Er war schon einmal Träger des Schweizer Buchpreises und ist mit jedem seiner Bücher im Gespräch, sei es unter Rezensent:innen, Feuilletonist:innen oder engagierten Leser:innen. Ein Mann, der einem förmlich zur Auseinandersetzung zwingt. Dass er das auch mit seinem neuen Roman «Eurotrash», ja sogar mit dem Titel alleine schafft, lässt einem staunen. Für die einen ist Christian Kracht eine Lichtgestalt im helvetischen Literaturhimmel, auch wenn an ihm und seinem Schreiben so gar nichts Helvetisches ist. Wäre Christian Kracht nicht für den Schweizer Buchpreis nominiert, hätte ich sein Buch wohl nicht gelesen. Denn eines braucht sein Buch mit Sicherheit nicht: meinen Senf.

Sie kennen Christian Kracht nicht? Er war schon einmal Träger des Schweizer Buchpreises und ist mit jedem seiner Bücher im Gespräch, sei es unter Rezensent:innen, Feuilletonist:innen oder engagierten Leser:innen. Ein Mann, der einem förmlich zur Auseinandersetzung zwingt. Dass er das auch mit seinem neuen Roman «Eurotrash», ja sogar mit dem Titel alleine schafft, lässt einem staunen. Für die einen ist Christian Kracht eine Lichtgestalt im helvetischen Literaturhimmel, auch wenn an ihm und seinem Schreiben so gar nichts Helvetisches ist. Wäre Christian Kracht nicht für den Schweizer Buchpreis nominiert, hätte ich sein Buch wohl nicht gelesen. Denn eines braucht sein Buch mit Sicherheit nicht: meinen Senf. Schon ein bisschen anders verhält es sich mit Martina Clavadetscher und Michael Hugentobler Schon alleine deshalb, weil beide schon meine Gäste waren, sei es in einer moderierten Lesung oder bei «Literatur am Tisch», einer ganz intimen Veranstaltung.

Schon ein bisschen anders verhält es sich mit Martina Clavadetscher und Michael Hugentobler Schon alleine deshalb, weil beide schon meine Gäste waren, sei es in einer moderierten Lesung oder bei «Literatur am Tisch», einer ganz intimen Veranstaltung.  Überraschend, zumindest für mich, sind die Nominierten Veronika Sutter und Thomas Duarte. Veronika Sutter erschien bisher gar nicht auf meinem Schirm (was nichts heissen soll) und von Thomas Duarte hörte ich nur, weil sein literarisches Debüt 2020 mit dem Studer/Ganz-Preis für das beste unveröffentlichte Debüt ausgezeichnet würde (was noch kein Grund gewesen war, das Buch zu besorgen). Da sind also ganz offensichtlich Versäumnisse meinerseits nachzuholen.

Überraschend, zumindest für mich, sind die Nominierten Veronika Sutter und Thomas Duarte. Veronika Sutter erschien bisher gar nicht auf meinem Schirm (was nichts heissen soll) und von Thomas Duarte hörte ich nur, weil sein literarisches Debüt 2020 mit dem Studer/Ganz-Preis für das beste unveröffentlichte Debüt ausgezeichnet würde (was noch kein Grund gewesen war, das Buch zu besorgen). Da sind also ganz offensichtlich Versäumnisse meinerseits nachzuholen. Und von Thomas Duarte’s Debüt «Was der Fall ist» heisst es: «Ein Mann erscheint mitten in der Nacht auf einem Polizeiposten und erzählt, wie sein bislang eintöniges Leben aus den Fugen geraten ist. Jahrzehntelang hat er für einen wohltätigen Verein gearbeitet, jetzt wird er plötzlich wegen Unregelmässigkeiten bei der Geldvergabe verdächtigt. Und nicht nur das: Im Hinterzimmer seines Büros, in dem er zeitweise selbst hauste, lässt er neuerdings die illegal arbeitende Putzfrau Mira wohnen. In seinem wahnwitzigen Bericht, dessen Charme und Menschlichkeit aber selbst den Polizisten nicht kaltlassen, entsteht das Portrait eines modernen Antihelden, der einen überraschend fröhlichen Nihilismus zum Besten gibt.»

Und von Thomas Duarte’s Debüt «Was der Fall ist» heisst es: «Ein Mann erscheint mitten in der Nacht auf einem Polizeiposten und erzählt, wie sein bislang eintöniges Leben aus den Fugen geraten ist. Jahrzehntelang hat er für einen wohltätigen Verein gearbeitet, jetzt wird er plötzlich wegen Unregelmässigkeiten bei der Geldvergabe verdächtigt. Und nicht nur das: Im Hinterzimmer seines Büros, in dem er zeitweise selbst hauste, lässt er neuerdings die illegal arbeitende Putzfrau Mira wohnen. In seinem wahnwitzigen Bericht, dessen Charme und Menschlichkeit aber selbst den Polizisten nicht kaltlassen, entsteht das Portrait eines modernen Antihelden, der einen überraschend fröhlichen Nihilismus zum Besten gibt.»

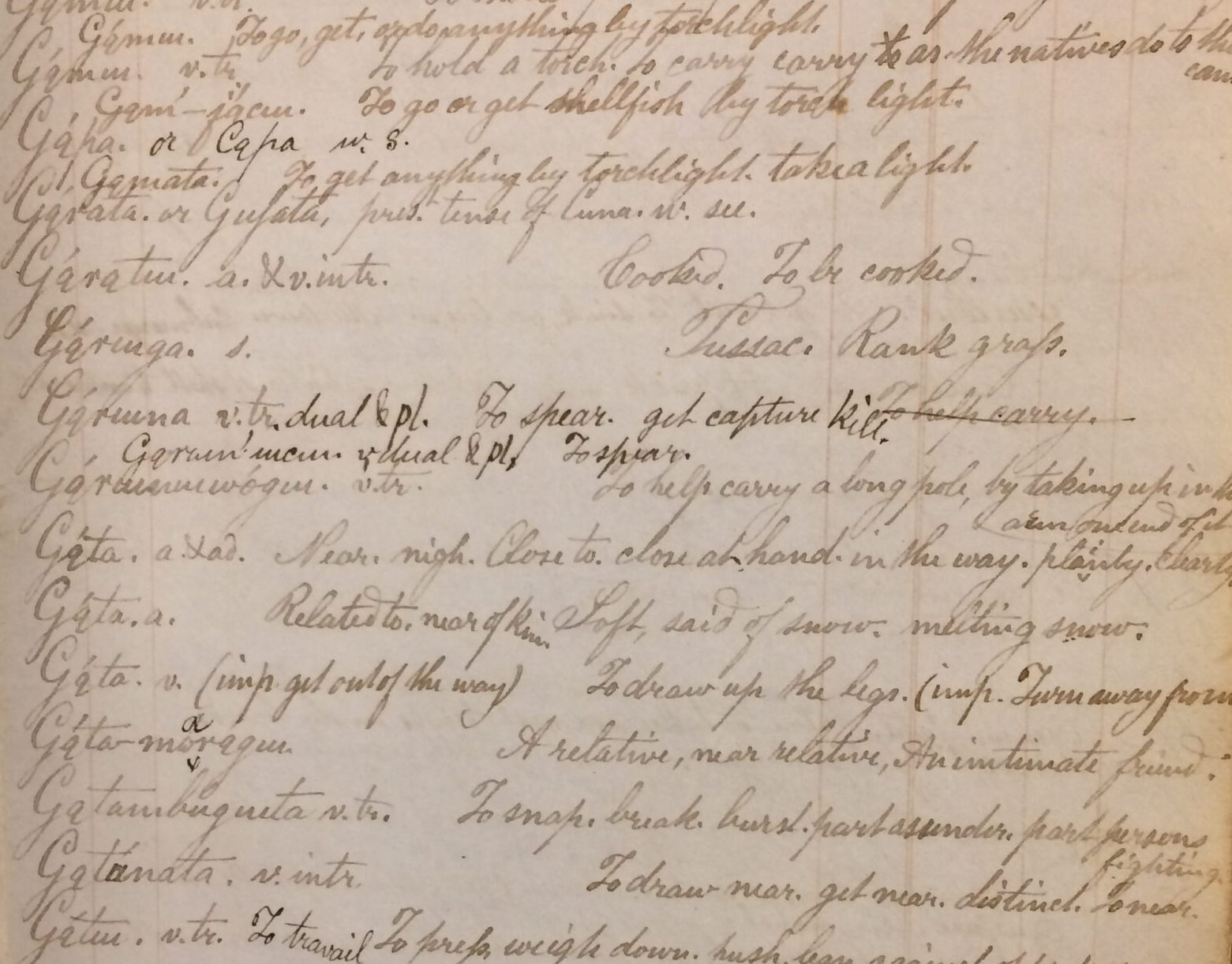

Michael Hugentobler wurde 1975 in Zürich geboren. Nach dem Abschluss der Schule in Amerika und in der Schweiz arbeitete er zunächst als Postbote und ging auf eine 13 Jahre währende Weltreise. Heute arbeitet er als freischaffender Journalist für verschiedene Zeitungen und Magazine, etwa ›Neue Zürcher Zeitung‹, ›Die Zeit‹, ›Tages-Anzeiger‹ und ›Das Magazin‹. Er lebt mit seiner Familie in Aarau in der Schweiz. «Louis oder Der Ritt auf der Schildkröte» (2018) ist sein erster Roman.

Michael Hugentobler wurde 1975 in Zürich geboren. Nach dem Abschluss der Schule in Amerika und in der Schweiz arbeitete er zunächst als Postbote und ging auf eine 13 Jahre währende Weltreise. Heute arbeitet er als freischaffender Journalist für verschiedene Zeitungen und Magazine, etwa ›Neue Zürcher Zeitung‹, ›Die Zeit‹, ›Tages-Anzeiger‹ und ›Das Magazin‹. Er lebt mit seiner Familie in Aarau in der Schweiz. «Louis oder Der Ritt auf der Schildkröte» (2018) ist sein erster Roman.

Louis wird Butler eines Schweizer Bankiers und später Bediensteter von Sir William Stevenson, einem britischen Gouverneur auf einer Reise nach Australien. Aber dort wächst die Gewissheit, er würde so sein Leben damit verbringen, anderen zu dienen. Dies sei eine Form der Sklaverei, auch wenn sie bequem sei und ihn sättigte. Es treibt ihn weiter, zusammen mit seinem Colt Dragoon. Louis der Montesanto wird glückloser Kapitän auf einem Perlenfischerboot, strandet und verliert sich an der Küste Australiens, wo er von Aborigines «aufgenommen» wird und Jahre bei ihnen verbringt. Louis wird Vater zweier Kinder, verlässt die Ureinwohner genauso wie seine Familie, seine Kinder und landet irgendwann ausgezehrt und mit wilden Abenteuergeschichten in der Londoner High society, die nur darauf wartet, bis erkaltete Sensationen durch neue ersetzt werden.

Louis wird Butler eines Schweizer Bankiers und später Bediensteter von Sir William Stevenson, einem britischen Gouverneur auf einer Reise nach Australien. Aber dort wächst die Gewissheit, er würde so sein Leben damit verbringen, anderen zu dienen. Dies sei eine Form der Sklaverei, auch wenn sie bequem sei und ihn sättigte. Es treibt ihn weiter, zusammen mit seinem Colt Dragoon. Louis der Montesanto wird glückloser Kapitän auf einem Perlenfischerboot, strandet und verliert sich an der Küste Australiens, wo er von Aborigines «aufgenommen» wird und Jahre bei ihnen verbringt. Louis wird Vater zweier Kinder, verlässt die Ureinwohner genauso wie seine Familie, seine Kinder und landet irgendwann ausgezehrt und mit wilden Abenteuergeschichten in der Londoner High society, die nur darauf wartet, bis erkaltete Sensationen durch neue ersetzt werden. In Gesprächen um die Qualität einer Romans muss ich immer wieder eine Lanze brechen, dafür, was die Literatur darf. Sie darf erfinden. «Lüge» wird zum

In Gesprächen um die Qualität einer Romans muss ich immer wieder eine Lanze brechen, dafür, was die Literatur darf. Sie darf erfinden. «Lüge» wird zum Da zieht einer aus, aus der Enge der Schweiz, aus der Vor- und Fremdbestimmung hinaus ins Abenteuer. In ihrem Roman wird Louis de Montesanto auch zu einem Prediger der Bescheidenheit, gegen den Besitz, gegen Geld und Ballast, zu einem, dem schlussendlich niemand mehr zuhört. Wie weit ist ihnen «Verzicht» angesichts dessen, was uns in den Medien vor Augen geführt wird, Herzenssache?

Da zieht einer aus, aus der Enge der Schweiz, aus der Vor- und Fremdbestimmung hinaus ins Abenteuer. In ihrem Roman wird Louis de Montesanto auch zu einem Prediger der Bescheidenheit, gegen den Besitz, gegen Geld und Ballast, zu einem, dem schlussendlich niemand mehr zuhört. Wie weit ist ihnen «Verzicht» angesichts dessen, was uns in den Medien vor Augen geführt wird, Herzenssache? Ihr Roman ist eine «Ikarus-Geschichte». Wehe dem, der sich zu nahe an die Sonne wagt. So hoch hinaus, so tief der Fall. Und trotzdem lechzt die Gesellschaft heute genauso wie die Londoner Gesellschaft im ausgehenden 19. Jahrhundert nach Sensationen, nach Menschen, die es wagen, Menschen, die ausbrechen, Menschen, die Sensationen verkörpern. Eigentlich wird Hans Roth alias Louis de Montesanto abgestraft für seinen Mut, seine Phantasie und seine Kompromisslosigkeit. Braucht die Gesellschaft nicht einfach doch nur die Bestätigung, dass Bravheit und Rechtschaffenheit das Mass aller Dinge sind?

Ihr Roman ist eine «Ikarus-Geschichte». Wehe dem, der sich zu nahe an die Sonne wagt. So hoch hinaus, so tief der Fall. Und trotzdem lechzt die Gesellschaft heute genauso wie die Londoner Gesellschaft im ausgehenden 19. Jahrhundert nach Sensationen, nach Menschen, die es wagen, Menschen, die ausbrechen, Menschen, die Sensationen verkörpern. Eigentlich wird Hans Roth alias Louis de Montesanto abgestraft für seinen Mut, seine Phantasie und seine Kompromisslosigkeit. Braucht die Gesellschaft nicht einfach doch nur die Bestätigung, dass Bravheit und Rechtschaffenheit das Mass aller Dinge sind? Sie waren selbst lange Zeit in den verschiedensten Gegenden der Welt unterwegs. Ein Reisender mit Stift und Papier. Ist es heute nicht viel schwieriger zu reisen? Auf der einen Seite unendlich viel bequemer, aber fast nicht mehr wirklich hautnah, sich wirklich vom Bekannten entfernend?

Sie waren selbst lange Zeit in den verschiedensten Gegenden der Welt unterwegs. Ein Reisender mit Stift und Papier. Ist es heute nicht viel schwieriger zu reisen? Auf der einen Seite unendlich viel bequemer, aber fast nicht mehr wirklich hautnah, sich wirklich vom Bekannten entfernend? In einem Interview erzählen Sie, dass sie eigentlich die Lebensgeschichte ihrer Tante Mary zu einem Roman verarbeiten wollten. Waren Sie auf ihren Reisen auf den Spuren ihrer Tante? Wird aus der Absicht nun doch noch ein Buch? Oder warten Sie neben ihrer journalistischen Arbeit erst mal ab, bis jemand die Filmrechte kauft?

In einem Interview erzählen Sie, dass sie eigentlich die Lebensgeschichte ihrer Tante Mary zu einem Roman verarbeiten wollten. Waren Sie auf ihren Reisen auf den Spuren ihrer Tante? Wird aus der Absicht nun doch noch ein Buch? Oder warten Sie neben ihrer journalistischen Arbeit erst mal ab, bis jemand die Filmrechte kauft? Michael Hugentobler wurde 1975 in Zürich geboren. Nach dem Abschluss der Schule in Amerika und in der Schweiz arbeitete er zunächst als Postbote und ging auf eine 13 Jahre währende Weltreise. Heute arbeitet er als freischaffender Journalist für verschiedene Zeitungen und Magazine, etwa ›Neue Zürcher Zeitung‹, ›Die Zeit‹, ›Tages-Anzeiger‹ und ›Das Magazin‹. Er lebt mit seiner Familie in Aarau in der Schweiz. ›Louis oder Der Ritt auf der Schildkröte‹ ist sein erster Roman.

Michael Hugentobler wurde 1975 in Zürich geboren. Nach dem Abschluss der Schule in Amerika und in der Schweiz arbeitete er zunächst als Postbote und ging auf eine 13 Jahre währende Weltreise. Heute arbeitet er als freischaffender Journalist für verschiedene Zeitungen und Magazine, etwa ›Neue Zürcher Zeitung‹, ›Die Zeit‹, ›Tages-Anzeiger‹ und ›Das Magazin‹. Er lebt mit seiner Familie in Aarau in der Schweiz. ›Louis oder Der Ritt auf der Schildkröte‹ ist sein erster Roman.