Man muss sich warm anziehen am 26. Literaturfestival in Leukerbad. Nicht nur wegen der zum Teil garstigen Temperaturen und des Wetters, das sich effektvoll über dem Tal inszeniert, sondern wegen der Themen, die sich unüberhörbar einmischen!

Nichts, aber auch gar nichts kann darüber hinwegtäuschen, dass sich auch das Literaturfestival in schwierigen Zeiten befindet. Da kann der Himmel noch so blau sein, die Kulisse noch so imposant, die Namen im Festivalprogramm noch so prominent und das Programm selbst den Zeiten angepasst.

Sinnbildlich dafür war ein Gespräch im grossen Festivalzelt zwischen der ukrainischen Schriftstellerin Tanja Maljartschuk («Blauwal der Erinnerung», Kiepenheuer & Witsch 2019) und dem deutschen Historiker und Russlandkenner Karl Schlögel («Der Duft der Imperien», Hanser 2020). Während sich die beiden in einem Gespräch versuchten, das immer mehr zu einem verzweifelten Aufruf gegen das Vergessen und die gegenwärtige Gewöhnung eines nicht fassbaren Ausnahmezustands wurde, braute sich über dem Zelt ein infernalisches Gewitter zusammen. Während Tanja Maljartschuk von ihrer kollektiven und ganz persönlichen Verzweiflung berichtete und Karl Schlögel klarzumachen versuchte, dass die Katastrophe nicht erst am 24. Februar dieses Jahres begonnen hatte und das Land, dass im Bombenhagel eines Diktators und Geschichtsverdrehers in eine Trümmerwüste mit Millionen Vertriebener verwandelt wird, seit bald einem Jahrhundert zwischen den Fronten zerrieben wird, entlud sich das Gewitter, prasselte der Regen auf das Stoffdach, krachte der Donner. Man musste sich im Zelt warm anziehen, so wie sich ein ganzer Kontinent in den kommenden Monaten und Jahren warm anziehen muss, weil nichts mehr so sein wird, wie es einmal war – auch weit weg vom Krieg in der Ukraine.

Nichts, aber auch gar nichts kann darüber hinwegtäuschen, dass sich auch das Literaturfestival in schwierigen Zeiten befindet. Da kann der Himmel noch so blau sein, die Kulisse noch so imposant, die Namen im Festivalprogramm noch so prominent und das Programm selbst den Zeiten angepasst.

Sinnbildlich dafür war ein Gespräch im grossen Festivalzelt zwischen der ukrainischen Schriftstellerin Tanja Maljartschuk («Blauwal der Erinnerung», Kiepenheuer & Witsch 2019) und dem deutschen Historiker und Russlandkenner Karl Schlögel («Der Duft der Imperien», Hanser 2020). Während sich die beiden in einem Gespräch versuchten, das immer mehr zu einem verzweifelten Aufruf gegen das Vergessen und die gegenwärtige Gewöhnung eines nicht fassbaren Ausnahmezustands wurde, braute sich über dem Zelt ein infernalisches Gewitter zusammen. Während Tanja Maljartschuk von ihrer kollektiven und ganz persönlichen Verzweiflung berichtete und Karl Schlögel klarzumachen versuchte, dass die Katastrophe nicht erst am 24. Februar dieses Jahres begonnen hatte und das Land, dass im Bombenhagel eines Diktators und Geschichtsverdrehers in eine Trümmerwüste mit Millionen Vertriebener verwandelt wird, seit bald einem Jahrhundert zwischen den Fronten zerrieben wird, entlud sich das Gewitter, prasselte der Regen auf das Stoffdach, krachte der Donner. Man musste sich im Zelt warm anziehen, so wie sich ein ganzer Kontinent in den kommenden Monaten und Jahren warm anziehen muss, weil nichts mehr so sein wird, wie es einmal war – auch weit weg vom Krieg in der Ukraine.

Schwierige Zeiten für die Literatur und ein Literaturfestival, wenn man sich nur noch mit Vorbehalt, einer gewissen Hemmung und latent ungutem Gewissen dem reinen Sprachgenuss hingeben kann. Taugt Literatur noch zum ungehemmten Genuss? Vielleicht ist deshalb Leukerbad genau der richtige Ort für ein solches Festival, denn der Ort Leukerbad selbst kann nicht leugnen, dass wir uns auf einem „absteigenden Ast“ befinden, dass punktuelle Korrekturen nicht mehr reichen, um das in Schieflage geratene Schiff auf Kurs zu halten. Schriftstellerinnen wie Hiromi Ito („Dornauszieher“, Matthes & Seitz 2021), die in Japan zu den wichtigsten literarischen Stimmen gehört oder die aus Frankreich angereiste Emmanuelle Bayamack-Tam („Sommerjungs“, Secession 2022) oder Marie NDiaye („Die Rache ist mein“, Suhrkamp 2021), eine Grande Dame der französischen Gegenwartsliteratur erzählen vom Schlachtfeld Familie, von den grossen und kleinen Katastrophen, die sich unter den Oberflächen abspielen und hervorbrechen. Schwierige Zeiten, weil neben dem Selbstverständnis Familie auch das Selbstverständnis Geschlecht zu wanken beginnt, weil Ordnungen permanent in Frage gestellt werden, Krusten durchbrochen, Ketten gesprengt und gewissen Fragen endlich zugelassen werden.

Vieles am diesjährigen Literaturfestival in Leukerbad setzte sich mit scheinbaren Wahrheiten, scheinbaren Ordnungen auseinander. Während man sich beim Bachmannwettlesen in Klagenfurt wundert, dass das blosse Erzählen nicht mehr reichen will, wird klar, dass die Literatur wie keine Kunstrichtung sonst in die Pflicht genommen wird, sich mit den aktuellen Fragestellungen der Gegenwart zu stellen. Kein Wunder, dass es die leiseren Stimmen sowohl am Festival wie auch auf den medialen Bühnen der Literatur überall schwerer haben, sich an ihrem Platz zu behaupten. So waren die Lesungen des Österreichers Alois Hotschnig („Der Silberfuchs meiner Mutter“, Kiepenheuer & Witsch 2021) oder des in Rom lebenden Schweizers Pascal Janovjak („Der Zoo in Rom“, Lenos 2021) Stimmen, die sich mit der Vergangenheit und Innenwelten beschäftigen. Sie beschäftigen sich mit den Spuren eines Lebens, mit Geschichten in der Geschichte, mit filigranen Erzählstrukturen, Fragestellungen, die mir als Leser aber gleichwohl gestellt werden, existenziellen Auseinandersetzungen, die mich mitnehmen, wenn ich bereit bin, mich ihnen zu stellen. Erzählt in einer Sprache, sie sich nicht am Effekt orientiert.

Das Literaturfestival Leukerbad stellt sich den schweren Zeiten.

Beitragsbilder © Internationales Literaturfestival Leukerbad

Mag sein, es hatten alle Hunger und Durst. Es war, als würde über allem das Wort „Endlich“ stehen. Durchaus im doppelten Sinn. Zum einen war da die Freude, dass es dieses Festival in der einem so lieb gewordenen Form überhaupt wieder gegeben hat. Zum andern war man sich bewusst, dass es der äusseren Einflüsse genug gäbe, die einem solchen Festival an die Gurgel springen können.

Mag sein, es hatten alle Hunger und Durst. Es war, als würde über allem das Wort „Endlich“ stehen. Durchaus im doppelten Sinn. Zum einen war da die Freude, dass es dieses Festival in der einem so lieb gewordenen Form überhaupt wieder gegeben hat. Zum andern war man sich bewusst, dass es der äusseren Einflüsse genug gäbe, die einem solchen Festival an die Gurgel springen können.  Es gab wie immer von allem einiges, von Spoken Word, zum Beispiel die junge Sarah Elena Müller, der das Publikum artig applaudierte, obwohl sie all den Gutbetuchten einen grellen Spiegel vorhielt, Lyrik wie der von Simone Lappert, die bewies, das Dichtung einen Körper zum Instrument werden lassen kann und dieses Instrument ein Stadttheater zum Wabern bringt, grosse Namen der Belletristik wie jener von Nino Haratischwili, die mit ihrer Art des Erzählens nicht nur in ihren Büchern bannt, bis hin zu Kinder- und Jugendbuchliteratur, die es meisterhaft versteht, Geschichten sinnlich werden zu lassen. Kleine Verlage und grosse, grosse Namen und unbekannte. Als Ganzes war das Programm durchaus gelungen, auch wenn der ganz grosse Gast aus Übersee, Joshua Cohen, eben preisgekrönt durch den Pulitzer-Preis, seine Teilnahme absagen musste.

Es gab wie immer von allem einiges, von Spoken Word, zum Beispiel die junge Sarah Elena Müller, der das Publikum artig applaudierte, obwohl sie all den Gutbetuchten einen grellen Spiegel vorhielt, Lyrik wie der von Simone Lappert, die bewies, das Dichtung einen Körper zum Instrument werden lassen kann und dieses Instrument ein Stadttheater zum Wabern bringt, grosse Namen der Belletristik wie jener von Nino Haratischwili, die mit ihrer Art des Erzählens nicht nur in ihren Büchern bannt, bis hin zu Kinder- und Jugendbuchliteratur, die es meisterhaft versteht, Geschichten sinnlich werden zu lassen. Kleine Verlage und grosse, grosse Namen und unbekannte. Als Ganzes war das Programm durchaus gelungen, auch wenn der ganz grosse Gast aus Übersee, Joshua Cohen, eben preisgekrönt durch den Pulitzer-Preis, seine Teilnahme absagen musste. Auffällig war, wie sichtbar das Aufbrechen von Grenzen war. Musik beispielsweise wird immer offensichtlicher nicht einfach zu einer Begleitung, einer Auflockerung. Vielen AutorInnen gelingt es eindrücklich, mit Musik Sinne zu öffnen, Bilder und Eindrücke zu verstärken, manchmal alleine durch die eigene Stimme, die Rhythmus und Tonalität in ganz andere Sphären hieven kann. So sah man Michael Fehr auf der Bühne des Stadttheaters sitzen und singen, ohne Begleitung, nur mit sich und seiner Stimme! Da wird jemand zu Musik! Oder in Formation, unterlegt durch einen eigentlichen Soundtrack.

Auffällig war, wie sichtbar das Aufbrechen von Grenzen war. Musik beispielsweise wird immer offensichtlicher nicht einfach zu einer Begleitung, einer Auflockerung. Vielen AutorInnen gelingt es eindrücklich, mit Musik Sinne zu öffnen, Bilder und Eindrücke zu verstärken, manchmal alleine durch die eigene Stimme, die Rhythmus und Tonalität in ganz andere Sphären hieven kann. So sah man Michael Fehr auf der Bühne des Stadttheaters sitzen und singen, ohne Begleitung, nur mit sich und seiner Stimme! Da wird jemand zu Musik! Oder in Formation, unterlegt durch einen eigentlichen Soundtrack.

Und dann noch:

Und dann noch:

Monika Helfer, die mit ihrem neusten Roman „Vati“ das 16. Literaare-Literaturfestival eröffnete, ist schon lange im Geschäft, schreibt seit Jahrzehnten, heimst Preise noch und noch ein und lebt zusammen mit ihrem ebenfalls schreibenden Mann Michael Köhlmeier Familie. Sie ist eigetaucht in Geschichte, Geschichten, ihre eigene Geschichte. Kein Wunder schreibt sie Familienfrau über das, was ihr am nächsten ist; über ihre Familie, über eine Monika Helfer, die aus einer Familie im Vorarlbergischen stammt. Im Roman „Die Bagage“ erzählt sie von ihrer Grossmutter und Mutter, in „Vati“, der dieses Jahr erschien, von ihrem Vater. Und im Herbst dieses Jahres soll es ihr Bruder Richard sein, der mit 30 den Freitod wählte. Ein Buch, das „Löwenherz“ heissen soll.

Monika Helfer, die mit ihrem neusten Roman „Vati“ das 16. Literaare-Literaturfestival eröffnete, ist schon lange im Geschäft, schreibt seit Jahrzehnten, heimst Preise noch und noch ein und lebt zusammen mit ihrem ebenfalls schreibenden Mann Michael Köhlmeier Familie. Sie ist eigetaucht in Geschichte, Geschichten, ihre eigene Geschichte. Kein Wunder schreibt sie Familienfrau über das, was ihr am nächsten ist; über ihre Familie, über eine Monika Helfer, die aus einer Familie im Vorarlbergischen stammt. Im Roman „Die Bagage“ erzählt sie von ihrer Grossmutter und Mutter, in „Vati“, der dieses Jahr erschien, von ihrem Vater. Und im Herbst dieses Jahres soll es ihr Bruder Richard sein, der mit 30 den Freitod wählte. Ein Buch, das „Löwenherz“ heissen soll.

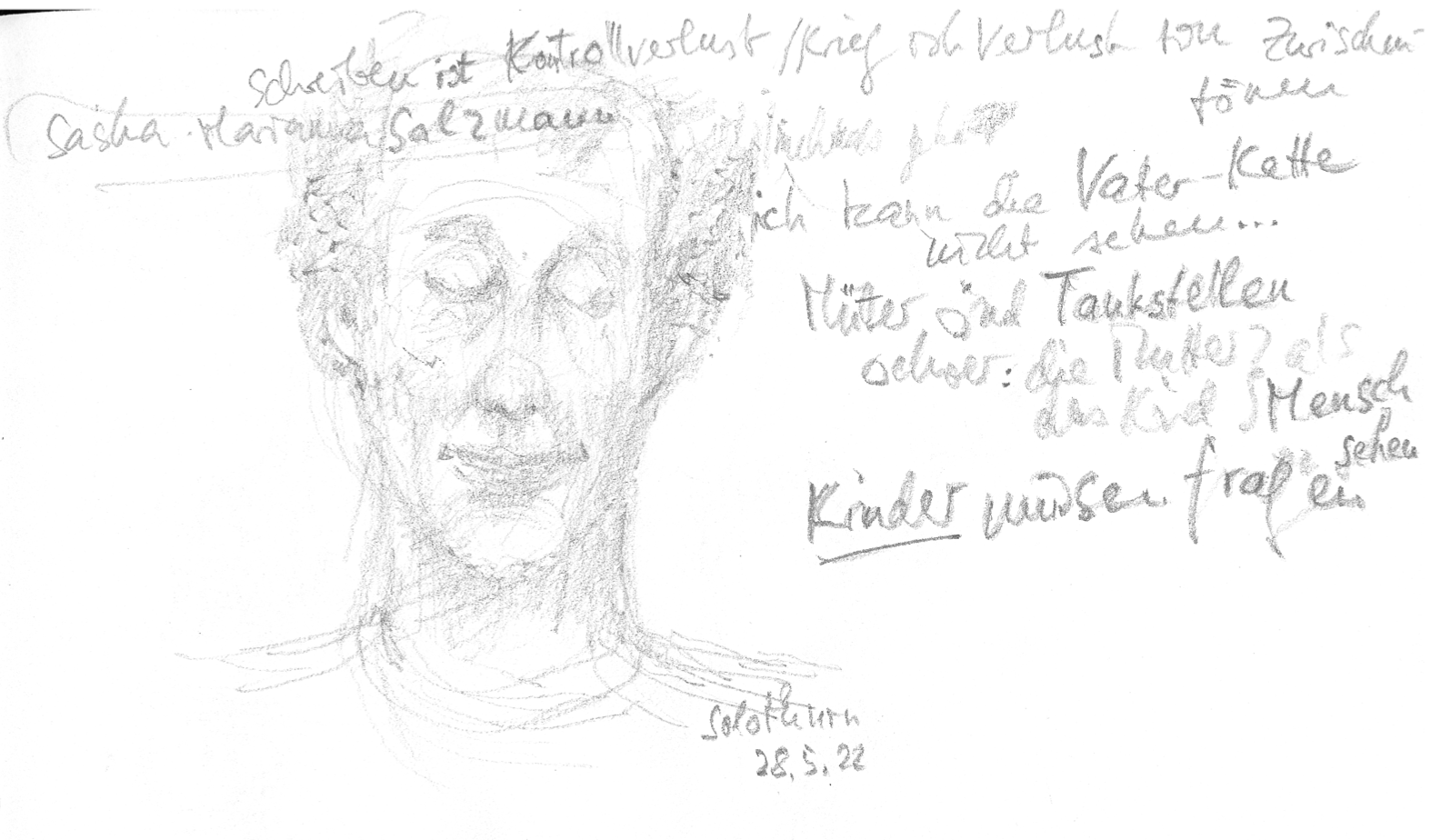

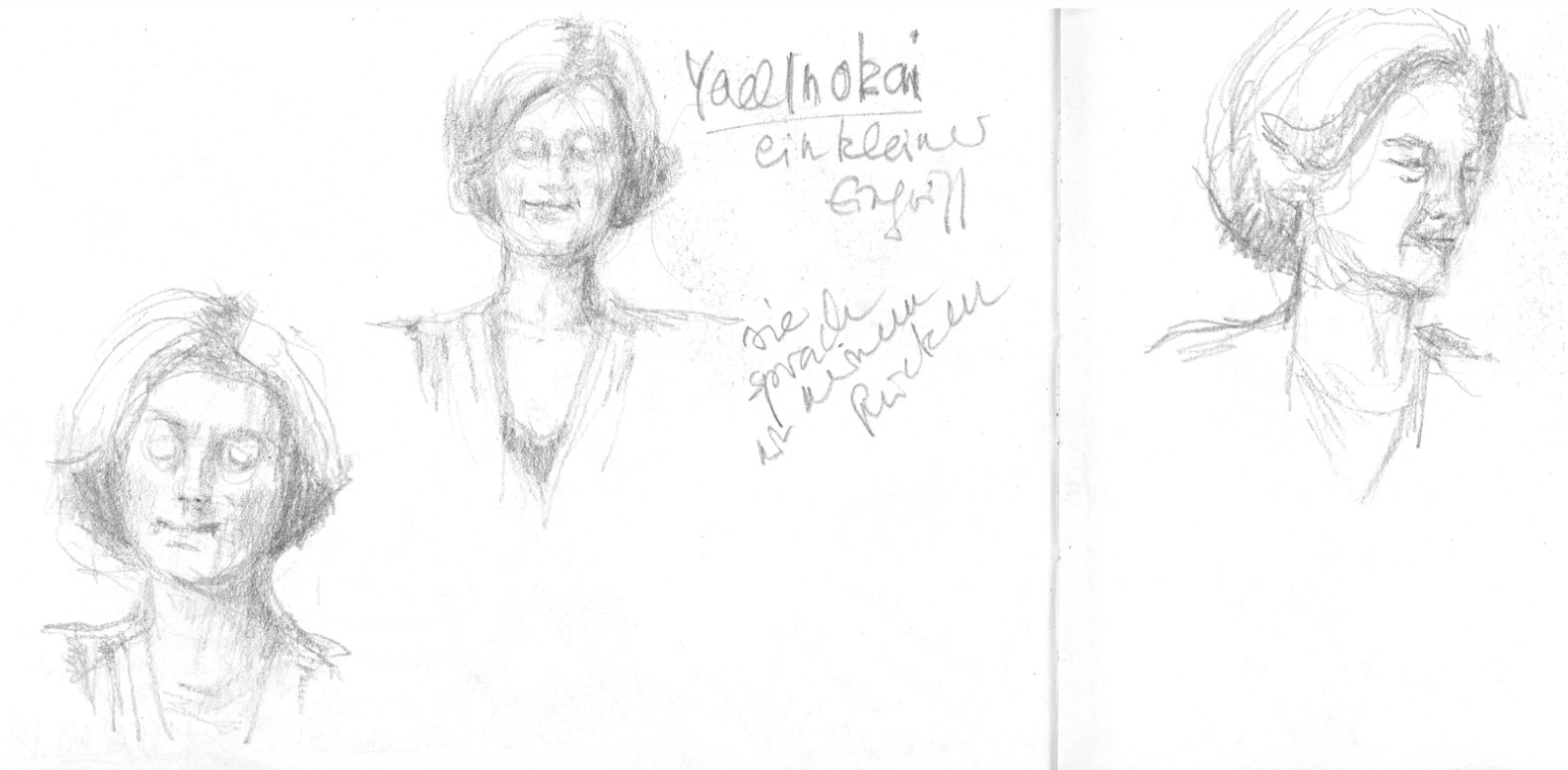

Der Zeichner Elias Nell hat Philosophie und Soziale Arbeit in Fribourg studiert sowie in Philosophie, Soziologie und Hermeneutik einen Master an der Universität Zürich abgelegt. Heute arbeitet er im Sphères in Zürich als Buchhändler und für die Veranstaltungen verantwortlich. In seiner freien Zeit ist Elias Nell immer mit Stift und Pinsel unterwegs, um alle Cafés, Restaurants und Take-outs von Zürich und der Welt zu zeichnen. Sein Instagram-Account: @sensatio_nell #zurichbysketch

Der Zeichner Elias Nell hat Philosophie und Soziale Arbeit in Fribourg studiert sowie in Philosophie, Soziologie und Hermeneutik einen Master an der Universität Zürich abgelegt. Heute arbeitet er im Sphères in Zürich als Buchhändler und für die Veranstaltungen verantwortlich. In seiner freien Zeit ist Elias Nell immer mit Stift und Pinsel unterwegs, um alle Cafés, Restaurants und Take-outs von Zürich und der Welt zu zeichnen. Sein Instagram-Account: @sensatio_nell #zurichbysketch

Zugegeben, es war Auseinandersetzung! Auseinandersetzung mit dem Buch, den Stoffen, den Themen, der Erzählweise, den Zeitsprüngen. Als sässe man in einem überfüllten Zug, in dem in jedem Abteil eine Geschichte erzählt wird und man von Abteil zu Abteil huscht, nie sicher, ob man das Entscheidende versäumt hat, während draussen vor dem Fenster die Landschaft vorbeirast. Es passiert und die Gleichzeitigkeit der Dinge verwirrt in höchstem Masse. Nicht weil die Autorin der Ordnung wiedersagt, sondern weil „Aus der Zuckerfabrik“ ein Forschungsbericht ist, nicht das Resultat einer Forschung.

Zugegeben, es war Auseinandersetzung! Auseinandersetzung mit dem Buch, den Stoffen, den Themen, der Erzählweise, den Zeitsprüngen. Als sässe man in einem überfüllten Zug, in dem in jedem Abteil eine Geschichte erzählt wird und man von Abteil zu Abteil huscht, nie sicher, ob man das Entscheidende versäumt hat, während draussen vor dem Fenster die Landschaft vorbeirast. Es passiert und die Gleichzeitigkeit der Dinge verwirrt in höchstem Masse. Nicht weil die Autorin der Ordnung wiedersagt, sondern weil „Aus der Zuckerfabrik“ ein Forschungsbericht ist, nicht das Resultat einer Forschung.

Dorothee Elmiger, geboren 1985, lebt und arbeitet in Zürich. 2010 erschien ihr Debütroman «Einladung an die Waghalsigen», 2014 folgte der Roman «Schlafgänger» (beide DuMont Buchverlag). Ihre Texte wurden in verschiedene Sprachen übersetzt und für die Bühne adaptiert. Dorothee Elmiger wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u. a. mit dem Aspekte-Literaturpreis für das beste deutschsprachige Prosadebüt, dem Rauriser Literaturpreis, einem Werkjahr der Stadt Zürich, dem Erich Fried-Preis und einem Schweizer Literaturpreis.

Dorothee Elmiger, geboren 1985, lebt und arbeitet in Zürich. 2010 erschien ihr Debütroman «Einladung an die Waghalsigen», 2014 folgte der Roman «Schlafgänger» (beide DuMont Buchverlag). Ihre Texte wurden in verschiedene Sprachen übersetzt und für die Bühne adaptiert. Dorothee Elmiger wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u. a. mit dem Aspekte-Literaturpreis für das beste deutschsprachige Prosadebüt, dem Rauriser Literaturpreis, einem Werkjahr der Stadt Zürich, dem Erich Fried-Preis und einem Schweizer Literaturpreis.