Immer wenn sich Beziehungskatastrophen ereignen, stellt sich die Frage, wann und wo man etwas hätte tun können, noch tun können, um das schlimme Ende zu verhindern. Lana Lux dritter Roman „Geordnete Verhältnisse“ spielt das, was den Beobachtern sonst verborgen bleibt und zeigt, dass selbst 290 Seiten niemals für eine Erklärung reichen.

Es hätte auch eine Liebesgeschichte sein können. Es war über weite Strecken auch eine Liebesgeschichte. Aber wir wissen von klassischen Theaterstücken, wie unabwendbar eine Liebe in ein Drama, in eine Tragödie umschwenken kann und wieviel Leid von dieser Lawine mitgerissen wird.

Noch in der Grundschule kommt Fiana aus Russland zu Philipp in die selbe Klasse. Sie beide sind Aussenseiter, beide rothaarig und sommersprossig. Philipp ist schon als Junge eingesperrt in seine Marotten. Und obwohl er sich nichts mehr wünscht als Freundschaft, bleibt er in der Schule aussen vor. Weder seine Tante Martha, bei der er lange Zeit wohnt, noch seine Lehrerin und schon gar nicht seine alkoholkranke Mutter finden einen Zugang zu Philipp, der sich mehr und mehr in seiner immer enger werdenden Welt zurückzieht.

Bis Fiana auftaucht und sie von der Lehrerin gezwungen wird, sich mit ein paar radebrechenden Sätzen vor der lachenden Klasse vorzustellen. Fiana ist mit ihren Eltern nach Deutschland gekommen, in ein fremdes Land, mit fremden Sitten. Und weil Fiana genauso wie Philipp jemanden braucht, der sie schützt, schliessen sich die beiden zusammen. Philipp im Glück, jemandem etwas zu bedeuten, Fiana im Glück, jemanden an ihrer Seite zu wissen, der ihr hilft, wenn auch damals schon ausschliesslich und fordernd.

Vielleicht hätte damals jemand oder etwas helfen können. Aber die beiden waren sowohl in Familie und Schule derart isoliert, unverstanden und von Erwartungen gepeitscht, dass sie sich in ihrer Not immer mehr aneinanderklammerten, in guten und in schlechten Zeiten.

Beide kommen weiter ins Gymnasium, Philipp von den Eskapaden seiner Mutter gebeutelt und Fiana von den Erwartungen ihrer Familie, die in sehr beengten Verhältnissen von Sozialhilfe lebt. Es ist logische Konsequenz, dass die beiden im Duett durchs Leben schreiten, auch wenn sich immer deutlicher abzeichnet, dass sich die Vorstellungen von „Leben“ bei den beiden immer weiter auseinderbewegen. Philipp will sich von einer Welt absondern, die er nie zu lesen verstanden hat und Fiana möchte eintauchen in ein Leben, von dem sie fürchtet, es könnte ohne sie an ihr vorbeiziehen. Auch in der Beziehung zwischen Fiana und Philipp ändern sich die Vorzeichen. Während sich Fiana immer mehr nach Zärtlichkeiten und körperlicher Geborgenheit zu sehnen beginnt, macht Philipp unmissverständlich klar, dass er von dem ganzen Getue gar nichts hält, schon gar nichts von Sex.

Es kommt zum ersten, grossen Zerwürfnis. Fiana verlässt Philipp. Philipp leidet. Mit dem Verschwinden seiner Freundin ist ihm sein Lebensinhalt genommen. Bis sie Jahre später wieder vor seiner Tür steht, schwanger, mit Schulden, einem kaputten Leben. Bei ihm, der sich in seinem gestylten Schneckenhaus zurückgezogen hatte. Was dann aus den beiden wird, ist ein toxisches Gemisch zwischen Abhängigkeiten, Liebe, Wahnsinn, Wut und Obsession. Bis zur Katastrophe.

„Geordnete Verhältnisse“ schmerzt, weil Lana Lux nicht aus auktorialer Erzählperspektive schildert, sondern aus der Sicht der beiden in der Ich-Perspektive. Somit auch in ihrer jeweiligen Sprache, ihrer Weltsicht, ihrem eigenen Schmerz. Ich verstehe als Leser vieles, weiss, dass jede Handlung, die auf eine Katastrophe hinzielt, die Summe vieler kleiner und grösser Ursachen ist und irgendwann eine selbst- und fremdzerstörerische Eigendynamik ergibt, die kaum mehr aufzuhalten ist. „Geordnete Verhältnisse“ ist das Protokoll einer Katastrophe, die kein Einzelfall ist, die über Jahrhunderte verharmlost und verschwiegen, den Frauen selbst in die Schuhe geschoben wurde. „Geordnete Verhältnisse“ ist ein ungeheuer mutiges Buch ohne Schuldzuweisung. Lana Lux reisst Fassaden nieder!

Lana Lux ist eine deutschsprachige Schriftstellerin, Illustratorin und Moderatorin ukrainisch-jüdischer Herkunft. Sie ist 1986 in Dnipro geboren, emigrierte 1996 ins Ruhrgebiet und lebt seit 2010 in Berlin. 2017 ist ihr Debütroman «Kukolka» erschienen, 2020 ihr zweiter Roman «Jägerin und Sammlerin«. Geordnete Verhältnisse ist ihr erster Roman bei Hanser Berlin.

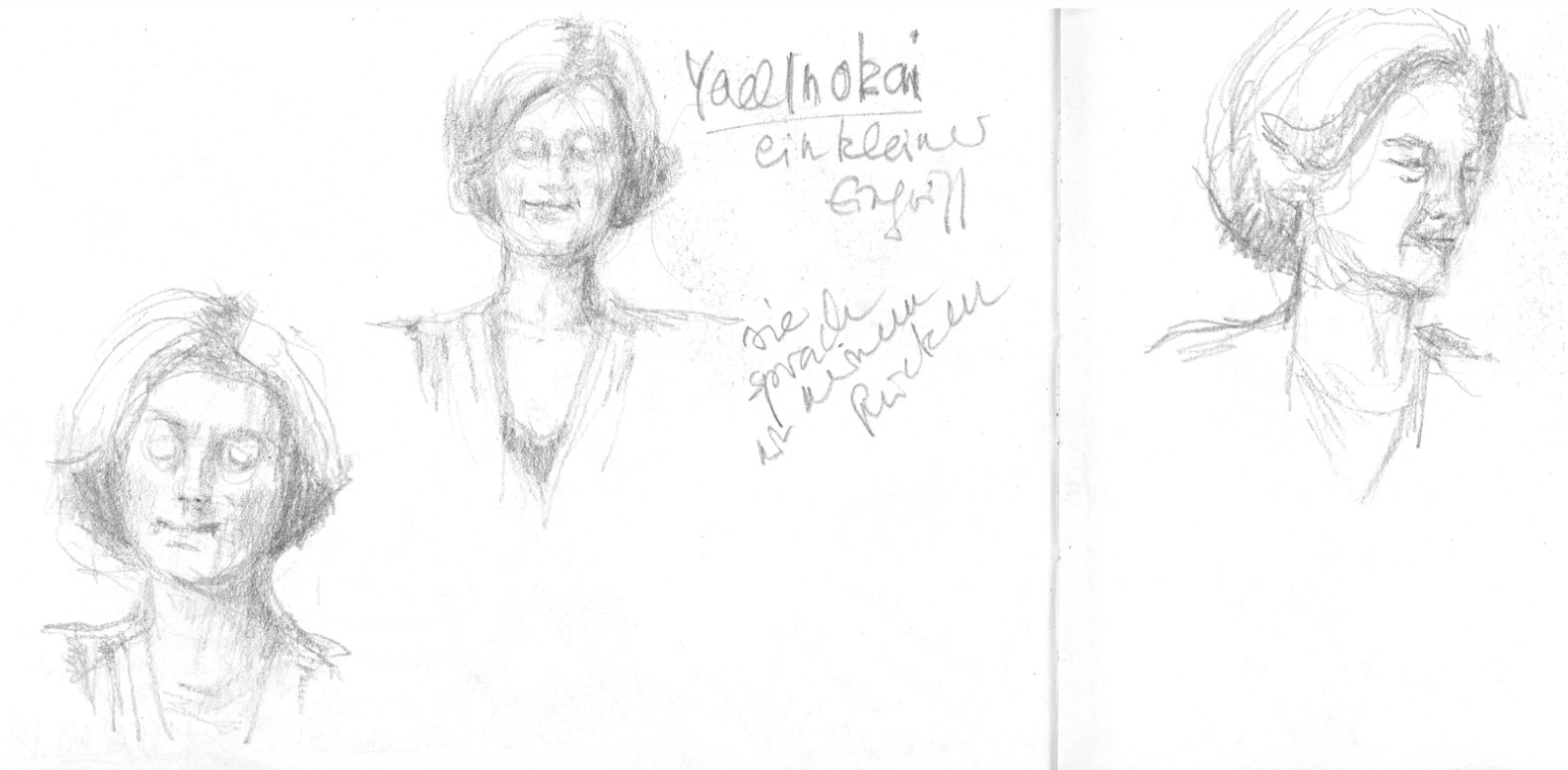

Beitragsbild © Paula Winkler

Mag sein, es hatten alle Hunger und Durst. Es war, als würde über allem das Wort „Endlich“ stehen. Durchaus im doppelten Sinn. Zum einen war da die Freude, dass es dieses Festival in der einem so lieb gewordenen Form überhaupt wieder gegeben hat. Zum andern war man sich bewusst, dass es der äusseren Einflüsse genug gäbe, die einem solchen Festival an die Gurgel springen können.

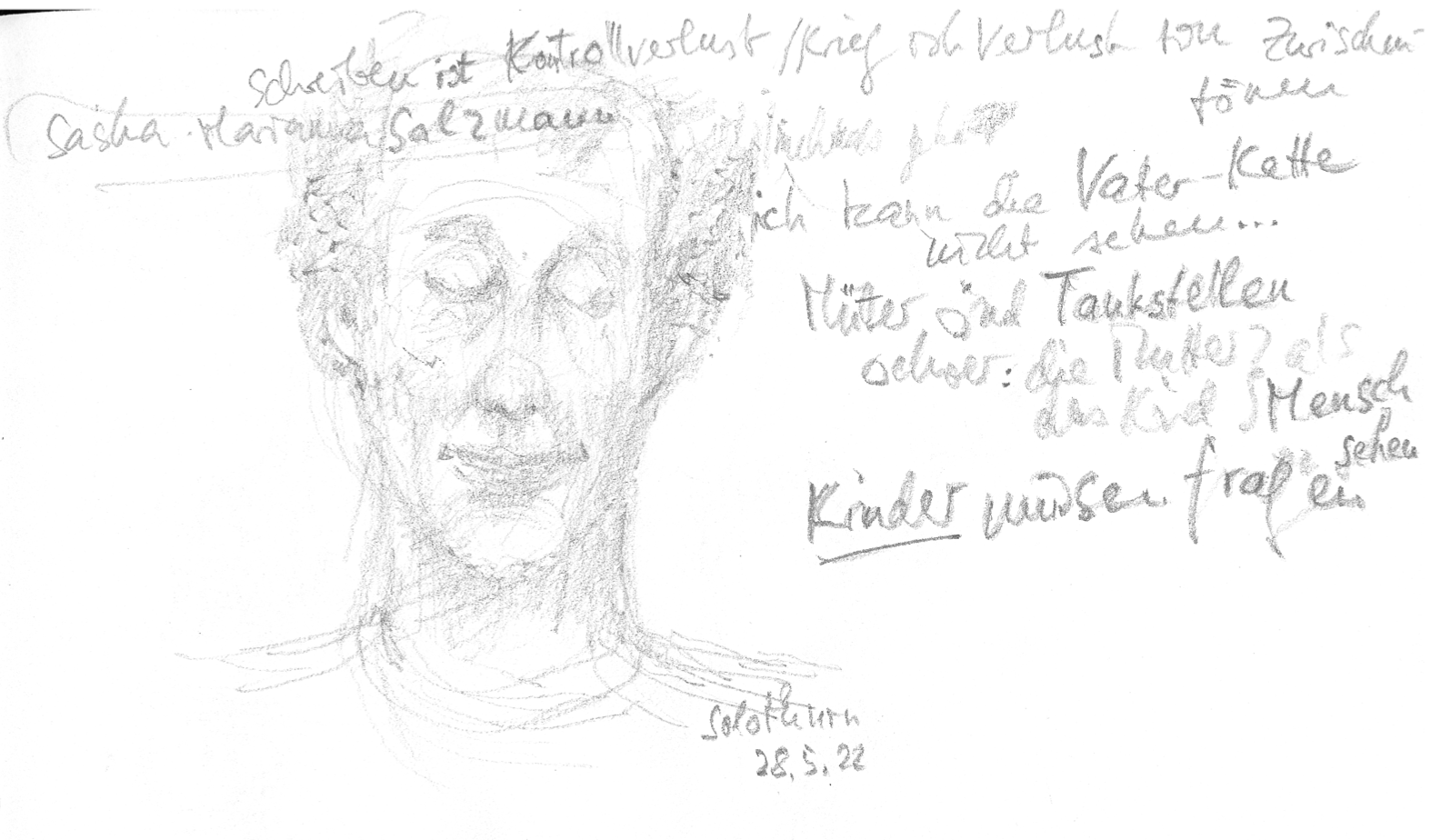

Mag sein, es hatten alle Hunger und Durst. Es war, als würde über allem das Wort „Endlich“ stehen. Durchaus im doppelten Sinn. Zum einen war da die Freude, dass es dieses Festival in der einem so lieb gewordenen Form überhaupt wieder gegeben hat. Zum andern war man sich bewusst, dass es der äusseren Einflüsse genug gäbe, die einem solchen Festival an die Gurgel springen können.  Es gab wie immer von allem einiges, von Spoken Word, zum Beispiel die junge Sarah Elena Müller, der das Publikum artig applaudierte, obwohl sie all den Gutbetuchten einen grellen Spiegel vorhielt, Lyrik wie der von Simone Lappert, die bewies, das Dichtung einen Körper zum Instrument werden lassen kann und dieses Instrument ein Stadttheater zum Wabern bringt, grosse Namen der Belletristik wie jener von Nino Haratischwili, die mit ihrer Art des Erzählens nicht nur in ihren Büchern bannt, bis hin zu Kinder- und Jugendbuchliteratur, die es meisterhaft versteht, Geschichten sinnlich werden zu lassen. Kleine Verlage und grosse, grosse Namen und unbekannte. Als Ganzes war das Programm durchaus gelungen, auch wenn der ganz grosse Gast aus Übersee, Joshua Cohen, eben preisgekrönt durch den Pulitzer-Preis, seine Teilnahme absagen musste.

Es gab wie immer von allem einiges, von Spoken Word, zum Beispiel die junge Sarah Elena Müller, der das Publikum artig applaudierte, obwohl sie all den Gutbetuchten einen grellen Spiegel vorhielt, Lyrik wie der von Simone Lappert, die bewies, das Dichtung einen Körper zum Instrument werden lassen kann und dieses Instrument ein Stadttheater zum Wabern bringt, grosse Namen der Belletristik wie jener von Nino Haratischwili, die mit ihrer Art des Erzählens nicht nur in ihren Büchern bannt, bis hin zu Kinder- und Jugendbuchliteratur, die es meisterhaft versteht, Geschichten sinnlich werden zu lassen. Kleine Verlage und grosse, grosse Namen und unbekannte. Als Ganzes war das Programm durchaus gelungen, auch wenn der ganz grosse Gast aus Übersee, Joshua Cohen, eben preisgekrönt durch den Pulitzer-Preis, seine Teilnahme absagen musste. Auffällig war, wie sichtbar das Aufbrechen von Grenzen war. Musik beispielsweise wird immer offensichtlicher nicht einfach zu einer Begleitung, einer Auflockerung. Vielen AutorInnen gelingt es eindrücklich, mit Musik Sinne zu öffnen, Bilder und Eindrücke zu verstärken, manchmal alleine durch die eigene Stimme, die Rhythmus und Tonalität in ganz andere Sphären hieven kann. So sah man Michael Fehr auf der Bühne des Stadttheaters sitzen und singen, ohne Begleitung, nur mit sich und seiner Stimme! Da wird jemand zu Musik! Oder in Formation, unterlegt durch einen eigentlichen Soundtrack.

Auffällig war, wie sichtbar das Aufbrechen von Grenzen war. Musik beispielsweise wird immer offensichtlicher nicht einfach zu einer Begleitung, einer Auflockerung. Vielen AutorInnen gelingt es eindrücklich, mit Musik Sinne zu öffnen, Bilder und Eindrücke zu verstärken, manchmal alleine durch die eigene Stimme, die Rhythmus und Tonalität in ganz andere Sphären hieven kann. So sah man Michael Fehr auf der Bühne des Stadttheaters sitzen und singen, ohne Begleitung, nur mit sich und seiner Stimme! Da wird jemand zu Musik! Oder in Formation, unterlegt durch einen eigentlichen Soundtrack.

Gastbeitrag von Nina Hurni

Gastbeitrag von Nina Hurni

Julia von Lucadou wurde 1982 in Heidelberg geboren und ist promovierte Filmwissenschaftlerin. Sie arbeitete als Regieassistentin, Redakteurin beim Fernsehen und als Simulationspatientin; sie lebt in Biel, New York und Köln. Ihr erster Roman «Die Hochhausspringerin» (2018) stand auf der Shortlist für den Schweizer Buchpreis und wurde mit dem Schweizer Literaturpreis ausgezeichnet.

Julia von Lucadou wurde 1982 in Heidelberg geboren und ist promovierte Filmwissenschaftlerin. Sie arbeitete als Regieassistentin, Redakteurin beim Fernsehen und als Simulationspatientin; sie lebt in Biel, New York und Köln. Ihr erster Roman «Die Hochhausspringerin» (2018) stand auf der Shortlist für den Schweizer Buchpreis und wurde mit dem Schweizer Literaturpreis ausgezeichnet.