Es gibt in der Literatur Namen, die versprechen. Namen, die mich selten oder nie enttäuschen. Denen ich deshalb treu bleibe. Namen wie Ralf Rothmann, der mit seinem neusten Buch „Nacht unterm Schnee“ einen zeitlosen Roman über das Verlorensein schrieb.

Wenn in der aktuellen Diskussion über das Gemetzel in der Ukraine als erster Krieg auf europäischem Boden seit dem zweiten Weltkrieg gesprochen wird, dann spricht das für Ignoranz, Unwissen, Verdrängung und Augenwischerei. Auf Zypern stehen sich nach einem blutigen Putsch in den 70ern in Griechenland seit Jahrzehnten bewaffnete Parteien gegenüber und die Balkankriege in den 90ern forderten wohl eine Viertelmillion Opfer. Beides Konflikte, die noch immer weiterschwelen, die noch längst nicht ausgestanden sind. Wir brauchen die Verdrängung wohl schon deshalb, um die Hoffnung auf „bessere Zeiten“, den Glauben, die Menschheit wäre lernfähig, man könnte Konflikte auch unblutig bewältigen, nicht zu verlieren.

In Zeiten, in denen die letzten Täter und Opfer des zweiten Weltkriegs sterben und Geschichte und Geschichten damit endgültig Erinnerung werden, sich mit den Schwarzweissbildern jener Zeit der Schleier des langsamen Verschwindens über jenes Grauen legt, sind Romane wie „Nacht unterm Schnee“ mehr als wichtig. Angesichts der Reaktion vieler, die nichts mehr von Krieg hören wollen und erklären, sie hätten genug davon, ist die Lektüre solcher Bücher neben aktiver Hilfe eine der wenigen Möglichkeiten, sich der eigenen Sicherheit, des unverdienten Privilegs bewusst zu werden.

In „Nacht unterm Schnee“ erzählen zwei Stimmen; Luisa vom Leben in und um Kiel in den letzten Tagen des Krieges und in der Zeit danach – und eine auktoriale Erzählstimme, die von Elisabeth erzählt, die in den letzten Wochen des Krieges schlussendlich in einem bunkerähnlichen Verschlag im Nirgendwo von einem russischen Soldaten gepflegt wird, nachdem sie sich vergewaltigt, erniedrigt und verwundet in einer Blutspur durch den Schnee schleppte. Von der Freundschaft zweier Frauen, die exemplarisch sind, nicht nur für jene Zeit während und nach dem Krieg, sondern bis in die Gegenwart; jenen, die es schaffen, sich in einem eigenen Leben von Zwängen der Gegenwart zu emanzipieren und jenen, die es trotz grösster Anstrengung und Sehnsucht nie schaffen, sich aus der Geschichte zu befreien. „Nacht unterm Schnee“ ist der letzte Band einer Trilogie, der sich nach „Im Frühling sterben“ und „Der Gott jenes Sommers“ mit eben jener Frage der „Leidvererbung“ beschäftigt.

Wenn Luisa nicht lernt, arbeitet sie in der Casino-Kneipe, die ihre Mutter nach dem Tod ihres Vaters in Kiel führt, einer Kneipe, in der sich in den Tagen vor und nach Ende des Krieges das Publikum vollkommen ändert, in einer Stadt, die in den letzten Tagen des Krieges arg in Mitleidenschaft gezogen wurde. In jener Kneipe arbeitet auch Elisabeth. Ein paar Jahre älter als Luisa, aber auch mit einer ordentlichen Portion Lebensmut mehr ausgerüstet. Sie ist zwar verlobt mit dem Melker Walter, aber das hält sie nicht davon ab, mit der einen oder anderen Zuwendung eines Gastes ihren dürftigen Lohn aufzubessern. Überhaupt scheint sich Elisabeth mit jeder Zelle ihres Seins an den Freuden des Lebens festzuklammern, als hätte sie nach dem, was sie zuvor erlebte und was sie mit niemandem je teilte, das Recht, das zu nehmen, was ihr zusteht. Während es Luisa schafft, mit Bildung, einem Studium und der Rückendeckung eines Familienrests sich eine eigene Existenz aufzubauen, ein Leben in Unabhängigkeit, bleibt Elisabeth gefangen in den Nachwirkungen des Krieges, in Abhängigkeiten, einem Gespinst aus Lügen und Täuschungen, rauchend und nicht unempfänglich für den Exzess im Alkohol. Luisa, die den Kontakt zu Elisabeth auch dann nicht verliert, als diese den stillen Walter heiratet, ebenfalls Versehrter in den Wirren des Krieges als SS-Soldat und mit ihm auf einen Hof im schlesischen Missunde zieht und zwei Kinder bekommt, einen gesunden Jungen und später ein Mädchen mit Geburtsfehlern, bleibt kinderlos. Bei einem der Besuche in der kleinen Kate, in der Walter und Elisabeth hausen, als Elisabeth im Krankenhaus liegt und man wegen Geburtsschwierigkeiten um das Leben Elisabeths bangen muss, kommt es zur einen Nacht, in der sich Luisa und Walter in ihrer Leidenschaft verlieren. Eine Nacht, die Jahrzehnte nachhallt.

„Nacht unterm Schnee“ ist die Geschichte zweier ganz unterschiedlicher Frauenschicksale, die aber untrennbar miteinander verbunden und verwoben sind. „Nacht unterm Schnee“ ist aber auch ein Roman über die Sehnsucht, das ewige Suchen nach Liebe und Anerkennung. Ralf Rothmann erzählt mit absoluter Souveränität, schildert Zeiten und Leben, als würde ich als Leser den Rauch in der Casinokneipe oder die dampfenden Kühe riechen. Ralf Rothmanns Erzählen ist ganz nah und doch von einer beinahe zärtlichen Distanz. „Die Nacht unterm Schnee“ entwickelt einen vergegenwärtigenden Sog, der trunken macht.

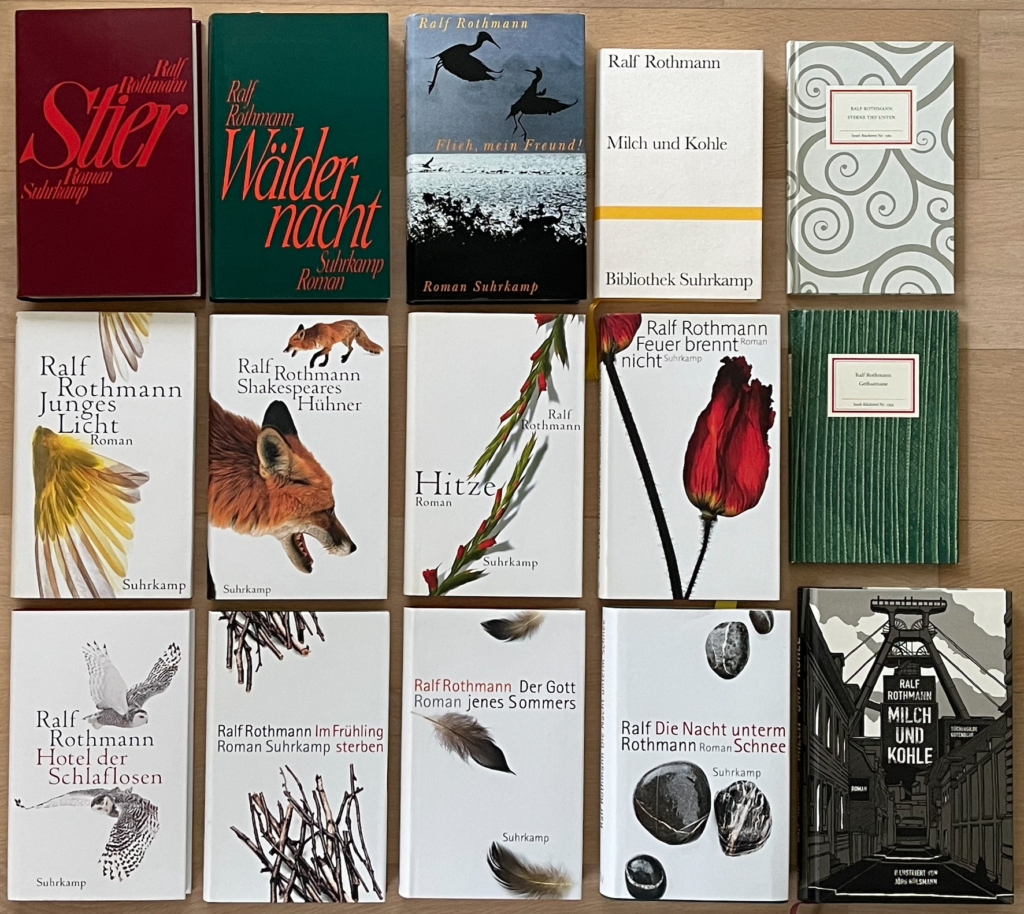

Ralf Rothmann wurde am 10. Mai 1953 in Schleswig geboren und wuchs im Ruhrgebiet auf. Nach der Volksschule (und einem kurzen Besuch der Handelsschule) machte er eine Maurerlehre, arbeitete mehrere Jahre auf dem Bau und danach in verschiedenen Berufen (unter anderem als Drucker, Krankenpfleger und Koch). Er lebt seit 1976 in Berlin. Ralf Rothmann ist vielfach ausgezeichnet und zählt zu den Grossen der Deutschen Gegenwartsliteratur.

Rezension zu «Der Gott jenes Sommers» auf literaturblatt.ch

Beitragsbild © Heike Steinweg