Erklären konnte ich es mir nicht. Ich nahm es hin, wie das Geräusch unseres Atems, wie das Sirren der Mücken, das Hämmern eines Spechts, das Knirschen unserer Schritte auf dem Weg. Wie die fliegenden Spinnfäden, die Tautropfen auf den Farnen, das honigfarbene Harz der Tannen (das ich nie unterließ zu berühren).

Dieses Licht, das zwischen den Bäumen aufleuchtete, wenn wir lange in den Bergen blieben, tröstlich, ahnungsvoll, wie das Lodern eines Leuchtturms in der Dämmerung. Ein Fixpunkt am Horizont, der die Dunkelheit der Wälder erhöhte.

Auf einer unserer Erkundungen fragte ich meinen Vater, was das für ein Licht war, und warum es immer leuchtete, wenn wir in den Bergen waren.

Vater blieb stehen, zündete sich eine Zigarette an und wandte sich der dunklen Flanke der Berge zu, die jetzt so abweisend dalagen, kein Umriss einer Tanne war zu sehen, kein Weg. Auf unserer Seite zögerndes, violettes Abendlicht. Er sagte, es sei ganz einfach: Hinter diesen Wäldern sei ein Fluss, an diesem Fluss stünde ein Haus, in diesem Haus säßen zwei Freunde. Sie waren es, sie zündeten ein Licht an, weil sie die Schritte zusammenzählten, die wir am Tag gegangen waren.

Es leuchtete mir augenblicklich ein.

Ein Fluss. Ein Haus. Zwei Freunde, die unsere Schritte zählten.

Ich glaubte lange an diese Geschichte. Irgendwann war sie fort. Wie die mit Kartoffelstärke behandelte Bettwäsche, die mein Bruder und ich übermütig rieben, um sie wieder weich zu machen. Meine Aufpasserdienste, wenn mein Bruder sich mit einem Mädchen traf, und ich ihn danach heimlich ins Haus ließ, sobald ein Steinchen gegen die Fensterscheibe flog. Die aufgeschichteten Matratzen im Zimmer der Großmutter, die aus einer Zeit stammten, da jederzeit Gäste zu erwarten waren, und die in meiner Erinnerung bis zur Decke reichten; nur eine Handbreit bis zum Plafond. Großmutter, die erkannte, aus welchem Brunnen im Dorf wir Wasser geholt hatten, das beste Paprikasch zubereitete, und, wenn sie die Entmutigung ankam, die oberste Matratze nahm, sie auf die Terrasse schleifte und unter freiem Himmel schlief.

Sie warnte uns Brüder, keine Grimassen zu schneiden, das Gesicht bliebe sonst so, und sie sagte auch, wir sollten nicht so viel trinken vor einer Mahlzeit, sonst bekämen wir Frösche im Bauch. Und an diese Frösche glaubte ich ebenso wie an die beiden Freunde.

Schönheit kann sich nicht so gut verbergen wie die Wahrheit, sagte Vater.

Er sagte es, wenn wir durch die Berge streiften, und er sagte es auch, wenn er vor Mutters Bild innehielt, das auf der Kommode neben der Eingangstür stand. Ein helles Gesicht, wellige, glänzende Haare, ein gerader, schmaler Mund. Ich fragte mich, ob er mit ihr auch so wenig gesprochen hatte. Er sehnte sich am Ende jedes Arbeitstags nach der Stille der Berge. Er konnte dem unendlichen Monolog eines Vogels zuhören, und vergessen, dass jemand bei ihm war. Beneidete jeden Fels, jede Pflanze um ihr Schweigen.

Ich bin immer durch die Türen gegangen, die offen standen. Ob es die richtigen waren, weiß ich nicht. Eine Tür führte mich in den Westen. Durch eine Tür kam Julie, und durch eine andere ging sie fort. Manche Türen blieben verschlossen, zu manchen Träumen fand ich den Eingang nicht.

Manche Leute sagten, ich sei klug. Andere, ich sei egoistisch. Wiederum andere hielten mich für zugänglich. Das waren allerdings Freunde. Harro lernte ich auf einer Tagung kennen. Er setzte sich neben mich, sah aus, als bräuchte er ein frisches Hemd und gute vierundzwanzig Stunden Schlaf. Wie sich herausstellte, sah er immer so aus, als hätte er nicht geschlafen, wirres Haar, blasse Haut, Ringe unter den Augen, wasserglasgroß. Dazu die eindringlichste Stimme, tief, kratzig, melodiös, und die Gabe, das, was gesagt wurde, und das, was gesagt werden würde, zusammenzufassen oder vorwegzunehmen, je nachdem.

Die Wahrheit zieht es vor, sich zu verbergen. Vielleicht tut sie uns damit einen Gefallen, vielleicht hält sie uns damit bei Laune. Sie verbirgt sich in Geschichten (auch jene, die man sich selbst gern erzählt), Glaubenssätzen, Anschuldigungen – die man nicht zurücknehmen kann, wie sehr man es auch möchte.

Man meint, man sei ihr als Erwachsener näher denn als Kind. Hexen ziehen aus dem Wald aus, Gespenster aus dem Schrank, Frösche mögen keine Mägen. Karla war lange Zeit mit Anlauf ins Bett gesprungen, aus der fixen Idee heraus, es könne sich jemand darunter versteckten und nach ihren Fesseln greifen. Jona behauptete, er könne sich durchs Schlüsselloch in andere Zimmer stehlen, wenn er Hausarrest hatte.

Zuletzt gehen die Dinge ineinander über, wie in das Aprilabendlicht der Berge getaucht. Hell und Dunkel sind nicht so leicht voneinander zu unterscheiden, das Überflüssige rückt fort.

Ich erinnere mich, wie Vater beim Glockenläuten an den Seilen hochgezogen wurde. Wie Großmutter die Schuhe meines Bruders versteckte, damit er abends nicht aus dem Haus konnte. Wie Polizisten die Luft aus meinen Fahrradreifen ließen und die Ventile mitnahmen, weil ich Julie auf dem Lenker ausgefahren hatte. Wie ich mit Harro an einer Bar saß, wir tranken und sahen einander kaum an. Wie Jona am Flughafen vergaß, sich umzudrehen, und Karla im letzten Moment die Hand zum Abschied hob. Ich spüre, wie lahm die Zunge im Mund lag, weil sie sich in einer anderen Sprachfärbung zurechtfinden musste, und erkenne, dass ich Vater über die Jahre ähnlich geworden bin. Die Sehnsucht nach dem Wald ist groß, dem Gleißen, Glühen, Flimmern, dem Rauschen, Summen, Vibrieren, das es nur in den Bergen gibt.

Leise, weil es nicht mich meint, laut genug, um die Gedanken zu besänftigen.

Ob man mit etwas davonkommt, ist fraglich.

Ich warte noch immer auf das Geräusch des Steinchens an der Fensterscheibe. Großmutter liegt auf der Terrasse und sieht in den Sternenhimmel. Wenn ich die Hand ausstrecke, berührt sie den Plafond. Julie sitzt lachend auf dem Lenker. Karla und Jona verlangen eine Geschichte. Harro füllt unsere Gläser auf. Vater betrachtet die dunkle Seite der Berge und raucht.

Und wenn es Abend wird, hinter den Wäldern, zünden die beiden Freunde ein Licht an und zählen meine Schritte.

Deine auch?

Iris Wolff, geboren 1977 in Hermannstadt, aufgewachsen im Banat und in Siebenbürgen. 1985 Emigration nach Deutschland. Studium der Germanistik, Religionswissenschaft und Grafik & Malerei in Marburg an der Lahn. Langjährige Mitarbeiterin des Deutschen Literaturarchivs Marbach und Dozentin für Kunst- und Kulturvermittlung. Bis März 2018 Koordinatorin des Netzwerks Kulturelle Bildung am Kulturamt in Freiburg. Mitglied im Internationalen Exil-PEN. Lebt als freie Autorin in Freiburg im Breisgau.

Beitragsfoto © Falko Schubring

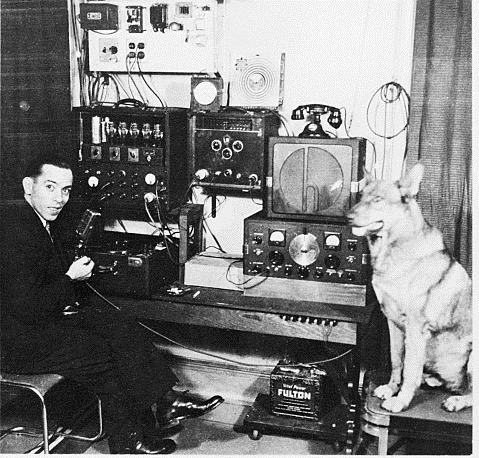

Ulla Lenze, 1973 in Mönchengladbach geboren, studierte Musik und Philosophie in Köln und veröffentlichte insgesamt vier Romane, zuletzt «Der kleine Rest des Todes» (2012) und «Die endlose Stadt» (2015). Für ihre Arbeiten wurde sie mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Jürgen-Ponto-Preis für das beste Debüt 2003, dem Rolf-Dieter-Brinkmann-Förderpreis und dem Ernst-Willner-Preis beim Bachmann-Wettbewerb. 2016 erhielt Ulla Lenze für ihr Gesamtwerk den Literaturpreis des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft. Für ihren neuen Roman «Der Empfänger» hat sie die Lebensgeschichte ihres Grossonkels fiktional verarbeitet. Ulla Lenze lebt in Berlin.

Ulla Lenze, 1973 in Mönchengladbach geboren, studierte Musik und Philosophie in Köln und veröffentlichte insgesamt vier Romane, zuletzt «Der kleine Rest des Todes» (2012) und «Die endlose Stadt» (2015). Für ihre Arbeiten wurde sie mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Jürgen-Ponto-Preis für das beste Debüt 2003, dem Rolf-Dieter-Brinkmann-Förderpreis und dem Ernst-Willner-Preis beim Bachmann-Wettbewerb. 2016 erhielt Ulla Lenze für ihr Gesamtwerk den Literaturpreis des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft. Für ihren neuen Roman «Der Empfänger» hat sie die Lebensgeschichte ihres Grossonkels fiktional verarbeitet. Ulla Lenze lebt in Berlin.

Ruth lebt in Wien und unterrichtet. Die Mitteilung, dass ihre Eltern, zu denen der Kontakt in den letzten Jahren gelitten hatte, ums Leben kamen, reisst sie aus ihrer diffusen, von Medikamenten zusammengehaltenen Mitte. Unter dem Vorwand, am Herkunftsort Gross-Einland, dem Ort der Kindheit ihrer Eltern, das Begräbnis zu organisieren, entflieht Ruth und gerät abseits aller Strassen und Verbindungen zur Welt in eine Stadt, die auf keiner Karte und in keinem Register verzeichnet ist.

Ruth lebt in Wien und unterrichtet. Die Mitteilung, dass ihre Eltern, zu denen der Kontakt in den letzten Jahren gelitten hatte, ums Leben kamen, reisst sie aus ihrer diffusen, von Medikamenten zusammengehaltenen Mitte. Unter dem Vorwand, am Herkunftsort Gross-Einland, dem Ort der Kindheit ihrer Eltern, das Begräbnis zu organisieren, entflieht Ruth und gerät abseits aller Strassen und Verbindungen zur Welt in eine Stadt, die auf keiner Karte und in keinem Register verzeichnet ist. In Gross-Einland, einem mittelalterlich erscheinenden Städtchen, von einem Schloss und deren Gräfin überragt und kontrolliert, abgeschnitten von Verkehrswegen nach aussen, ohne Internet, bewohnt von Menschen, die ganz eigenen Gesetzmässigkeiten zu folgen scheinen, bleibt Ruth hängen. Viel länger, als die paar Tage, die sie rechnete, um eine Überführung ihrer Eltern zu organisieren. Sie, die sich im Ausnahmezustand befindet, trifft auf ein ganzes Städtchen, das sich im Ausnahmezustand befindet. Denn im Untergrund, direkt unter den Häusern der Stadt, befindet sich ein unüberschaubares System aus Höhlen und Stollen, über die Jahrhunderte vergrössert und erweitert, vom Erzabbau bis zur unterirdischen Fabrikationsanlage im 2. Weltkrieg genutzt, als Tor zu Sagen und Mythen gleichsam verwendet wie zum stillen Ort der Entsorgung. Aber die Stadt über dem „Loch“ droht durch Auswaschungen und Einbrüche ein- und abzusinken. Der Kirchturm neigt sich, Strassen brechen auf, Plätze werden unpassierbar und Menschen verschwinden in den Öffnungen.

In Gross-Einland, einem mittelalterlich erscheinenden Städtchen, von einem Schloss und deren Gräfin überragt und kontrolliert, abgeschnitten von Verkehrswegen nach aussen, ohne Internet, bewohnt von Menschen, die ganz eigenen Gesetzmässigkeiten zu folgen scheinen, bleibt Ruth hängen. Viel länger, als die paar Tage, die sie rechnete, um eine Überführung ihrer Eltern zu organisieren. Sie, die sich im Ausnahmezustand befindet, trifft auf ein ganzes Städtchen, das sich im Ausnahmezustand befindet. Denn im Untergrund, direkt unter den Häusern der Stadt, befindet sich ein unüberschaubares System aus Höhlen und Stollen, über die Jahrhunderte vergrössert und erweitert, vom Erzabbau bis zur unterirdischen Fabrikationsanlage im 2. Weltkrieg genutzt, als Tor zu Sagen und Mythen gleichsam verwendet wie zum stillen Ort der Entsorgung. Aber die Stadt über dem „Loch“ droht durch Auswaschungen und Einbrüche ein- und abzusinken. Der Kirchturm neigt sich, Strassen brechen auf, Plätze werden unpassierbar und Menschen verschwinden in den Öffnungen. Ruth, die durch Schäden an ihrem Auto, gezwungen ist, den Aufenthalt auszuweiten, bleibt, mietet sich im „Kürbis“ ein und erfährt mehr und mehr, dass nicht nur die Uhren in der Ortschaft anders ticken. Man verschliesst sich der drohenden Gefahr, zeigt sich wenig kooperativ bei Ruths Nachforschungen über ihre Eltern und huldigt gehorsam der Frau im Schloss, die sich Gräfin nennt, die alles und jede(n) in der Stadt kontrolliert und über alles Bescheid weiss, auch sehr bald von Dingen, die Ruth selbst betreffen. Aus Tagen werden Wochen, aus Wochen werden Monate.

Ruth, die durch Schäden an ihrem Auto, gezwungen ist, den Aufenthalt auszuweiten, bleibt, mietet sich im „Kürbis“ ein und erfährt mehr und mehr, dass nicht nur die Uhren in der Ortschaft anders ticken. Man verschliesst sich der drohenden Gefahr, zeigt sich wenig kooperativ bei Ruths Nachforschungen über ihre Eltern und huldigt gehorsam der Frau im Schloss, die sich Gräfin nennt, die alles und jede(n) in der Stadt kontrolliert und über alles Bescheid weiss, auch sehr bald von Dingen, die Ruth selbst betreffen. Aus Tagen werden Wochen, aus Wochen werden Monate. Was sich in ihrem Roman zu Beginn ganz konventionell wie die Geschichte einer aus dem Alltag katapultierten Frau gebärdet, entpuppt sich schnell als Reise aus der Zeit, hinein in eine fast puppenstubenartige Welt einer allmächtigen Gräfin in einem Schloss hoch über der Stadt. Wie kam es zu dieser Kulisse?

Was sich in ihrem Roman zu Beginn ganz konventionell wie die Geschichte einer aus dem Alltag katapultierten Frau gebärdet, entpuppt sich schnell als Reise aus der Zeit, hinein in eine fast puppenstubenartige Welt einer allmächtigen Gräfin in einem Schloss hoch über der Stadt. Wie kam es zu dieser Kulisse? an das Thema, wenn sich dieser Riss nicht bald als Gesellschaftsphänomen artikulieren würde. Bald entdeckt sie in sich – was ich übrigens immer häufiger auch bei jungen Menschen sehe – eine geradezu konservative Hinwendung zum ländlichen Zugehörigkeitsgedanken. Natürlich ist das die Sehnsucht der in Deutschland und Österreich lebenden Midtwens: Einen unschuldigen, naiven Zugang zum verlorenen Paradies der heimatlichen Landschaft. Nur leider geht das nicht: Unsere Großeltern haben nämlich sechs Millionen Menschen vergast, gefoltert und erschossen und sie dann in dieser wunderschönen Alpenlandschaft unterirdisch verstaut. Das zu realisieren und es mit der eigenen Herkunft gewissermaßen zu synchronisieren ist eine in der Geschichte unitäre Situation, die furchteinflößend ist, das stimmt.

an das Thema, wenn sich dieser Riss nicht bald als Gesellschaftsphänomen artikulieren würde. Bald entdeckt sie in sich – was ich übrigens immer häufiger auch bei jungen Menschen sehe – eine geradezu konservative Hinwendung zum ländlichen Zugehörigkeitsgedanken. Natürlich ist das die Sehnsucht der in Deutschland und Österreich lebenden Midtwens: Einen unschuldigen, naiven Zugang zum verlorenen Paradies der heimatlichen Landschaft. Nur leider geht das nicht: Unsere Großeltern haben nämlich sechs Millionen Menschen vergast, gefoltert und erschossen und sie dann in dieser wunderschönen Alpenlandschaft unterirdisch verstaut. Das zu realisieren und es mit der eigenen Herkunft gewissermaßen zu synchronisieren ist eine in der Geschichte unitäre Situation, die furchteinflößend ist, das stimmt. Raphaela Edelbauer, geboren 1990 in Wien, wuchs im niederösterreichischen Hinterbrühl auf. Sie studierte Sprachkunst an der Universität für Angewandte Kunst, war Jahresstipendiatin des Deutschen Literaturfonds und wurde für ihr Werk »Entdecker. Eine Poetik« mit dem Hauptpreis der Rauriser Literaturtage 2018 ausgezeichnet. Beim Bachmannpreis in Klagenfurt gewann sie 2018 den Publikumspreis. 2019 wurde ihr der Theodor-Körner-Preis verliehen.

Raphaela Edelbauer, geboren 1990 in Wien, wuchs im niederösterreichischen Hinterbrühl auf. Sie studierte Sprachkunst an der Universität für Angewandte Kunst, war Jahresstipendiatin des Deutschen Literaturfonds und wurde für ihr Werk »Entdecker. Eine Poetik« mit dem Hauptpreis der Rauriser Literaturtage 2018 ausgezeichnet. Beim Bachmannpreis in Klagenfurt gewann sie 2018 den Publikumspreis. 2019 wurde ihr der Theodor-Körner-Preis verliehen.

Brenner macht sich auf den Weg, einen langen Weg. Durch ein Deutschland, das in weiteren kriegerischen Auseinandersetzungen in viele kleiner Einzelstaaten zerfiel, in denen Willkür herrscht, die Menschen den Glauben an die Politik schon lange verloren haben, Clans sich am wenigen schamlos bereichern. Er schliesst Freundschaften mit Schicksalsgenossen, hungert, friert, wird eingesperrt, geprügelt und gefoltert, landet in den Fängen skrupelloser, geldgieriger Blutsauger und findet sich irgendwann auf einem hochseeuntauglichen Boot, das ihn und seine Leidensgenossen, Männer, Frauen und Kinder auf die andere Seite des Meeres bringen soll, in die Wiege des Glücks, den Ort der einzigen Hoffnung, nach Karibu Matema, wo Roller sein Freund es geschafft hat.

Brenner macht sich auf den Weg, einen langen Weg. Durch ein Deutschland, das in weiteren kriegerischen Auseinandersetzungen in viele kleiner Einzelstaaten zerfiel, in denen Willkür herrscht, die Menschen den Glauben an die Politik schon lange verloren haben, Clans sich am wenigen schamlos bereichern. Er schliesst Freundschaften mit Schicksalsgenossen, hungert, friert, wird eingesperrt, geprügelt und gefoltert, landet in den Fängen skrupelloser, geldgieriger Blutsauger und findet sich irgendwann auf einem hochseeuntauglichen Boot, das ihn und seine Leidensgenossen, Männer, Frauen und Kinder auf die andere Seite des Meeres bringen soll, in die Wiege des Glücks, den Ort der einzigen Hoffnung, nach Karibu Matema, wo Roller sein Freund es geschafft hat.

erliegt er der Geschichte des Amerikaners, beginnt wie besessen aufzuschreiben, was ihm der Amerikaner erzählt. Eine Geschichte, die den auf die Insel Entflohenen noch einmal von seinem eigenen Leben wegträgt. Ein Leben, das aus der Distanz, auf seinen Spaziergängen, im Wanken zwischen medikamentös unterstützter Euphorie und tiefen Abstürzen immer mehr in Schieflage gerät.

erliegt er der Geschichte des Amerikaners, beginnt wie besessen aufzuschreiben, was ihm der Amerikaner erzählt. Eine Geschichte, die den auf die Insel Entflohenen noch einmal von seinem eigenen Leben wegträgt. Ein Leben, das aus der Distanz, auf seinen Spaziergängen, im Wanken zwischen medikamentös unterstützter Euphorie und tiefen Abstürzen immer mehr in Schieflage gerät. Daniel Goetsch geboren 1968 in Zürich, lebt als freier Autor in Berlin. Er verfasste mehrere Romane, darunter »Herz aus Sand« und »Ben Kader«, sowie Dramen und Hörspiele. Für »Ein Niemand « erhielt er das HALMA-Stipendium des europäischen Netzwerks literarischer Zentren.

Daniel Goetsch geboren 1968 in Zürich, lebt als freier Autor in Berlin. Er verfasste mehrere Romane, darunter »Herz aus Sand« und »Ben Kader«, sowie Dramen und Hörspiele. Für »Ein Niemand « erhielt er das HALMA-Stipendium des europäischen Netzwerks literarischer Zentren.