Anja Schmitters Romandebüt «Leoparda» erzählt den Alp einer jungen Frau. «Leoparda» ist Verwandlungsgeschichte, Beziehungsroman, Klima- und Gesellschaftskritik und Ausbruchsversuch. Eine Spiegelung über die Abgründe, aus denen man sich nur mit Übermenschlichem befreien kann.

Die Liebe – Die Hitze – Die Reise – Die Hoffnung

Die eigentliche Buchtaufe zu Anja Schmitters Debüt „Leoparda“ findet am 12. Oktober in der Buchhandlung Sphères in Zürich statt. Dass Anja Schmitter dem Literaturhaus Thurgau eine Vorpremière schenkt, verdankt das Haus nicht zuletzt der Tatsache, dass die Autorin nicht weit von Gottlieben in Landschlacht aufgewachsen ist (für Nichtthurgauer zwei eigenartige Ortsnamen, im Zusammenhang mit dem Buch der Autorin aber irgendwie passend!).

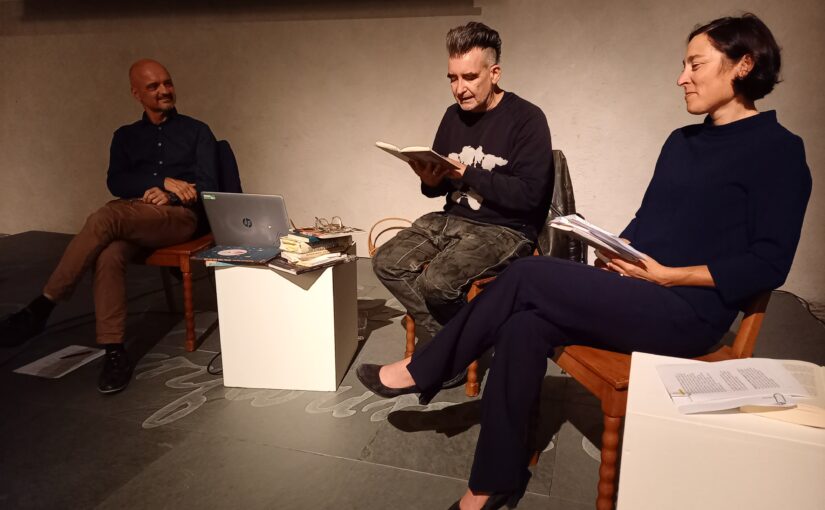

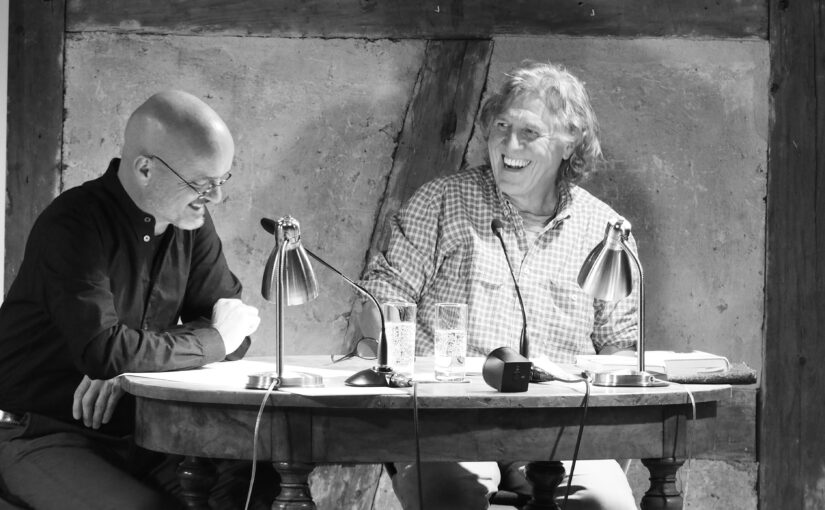

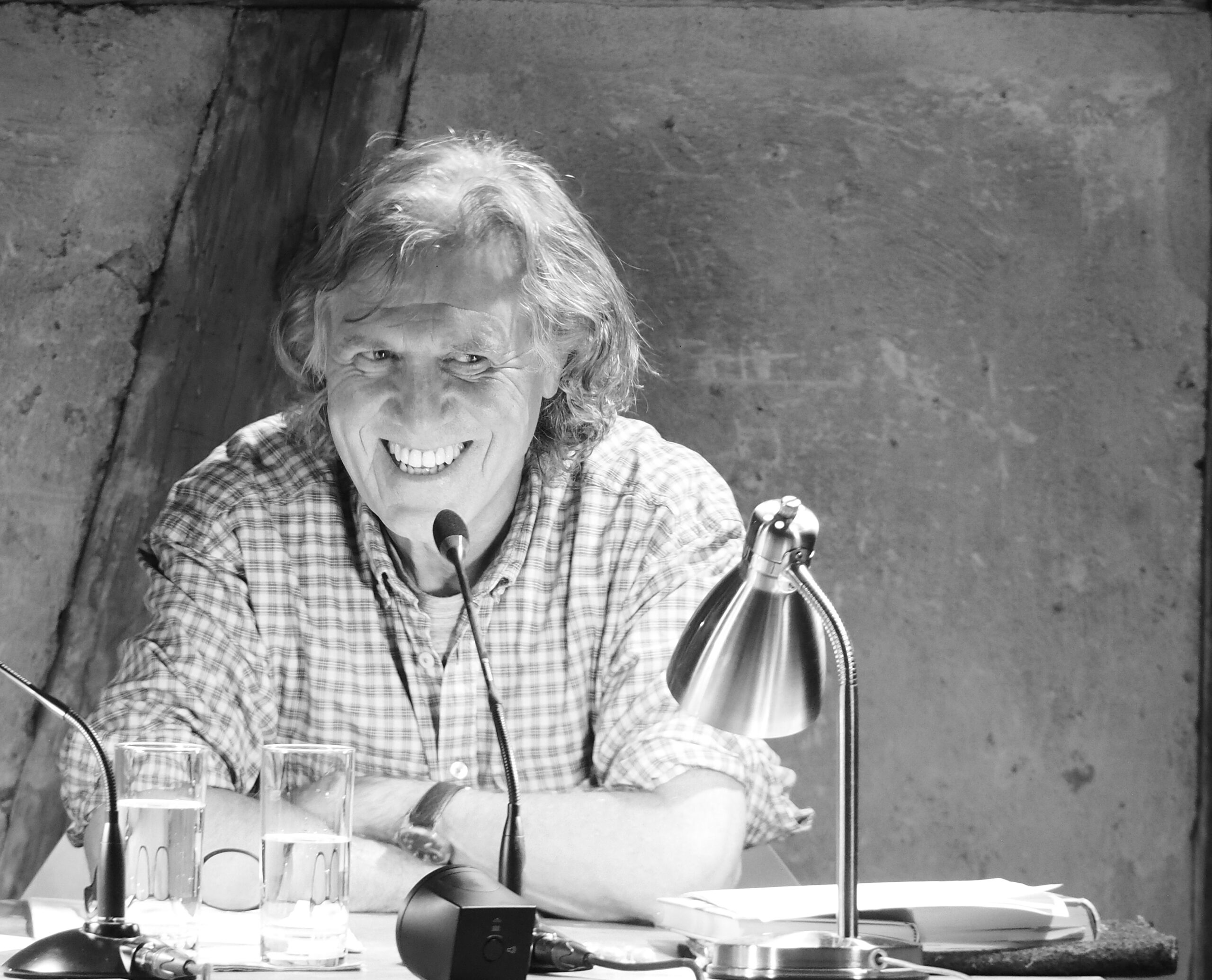

Anja Schmitter: «Die erste Lesung zum ersten Roman vergisst man wohl nie. Umso schöner ist es, dass meine Erinnerungen daran ein wunderbares Bild ergeben, gestaltet durch die herzliche Gastfreundschaft des Literaturhauses Thurgau, durch die Zimmer aus altem Holz, Holz, das tausend Geschichten erzählt, durch die spannenden Gespräche mit Gallus, durch den Spaziergang am graublauen Rhein, die Seeluft, durch mein allererstes, so freundliches Publikum, den Apéro mit Wein, Zopf, Lachen und Gesprächen. Und durch die Zugfahrt von meinem Heimatort nach Gottlieben, eine Zugfahrt, die nur 18 Minuten dauerte. Tausend Dank für diese schönen Erinnerungen!»

Was für Aussenstehende fast wie eine Inszenierung anmutetet; Anja Schmitter feiert in diesem Jahr einen runden Geburtstag, präsentiert sich mit ihrem ersten Roman, hat mitgemischt als Dramaturgin bei „Lysistrata“ beim diesjährigen Seeburgtheaterspektakel am Bodensee in Kreuzlingen – war beeindruckend. Zumal der Roman in vielen seiner Themen absolut in die Zeit passt und mit Sicherheit nicht fremd bleibt: Drohten sie auch schon einmal, aus der Haut zu fahren? «Moderner» könnte man das auch „austicken“ nennen. Mit Kleo, der Protagonistin in Anja Schmitters Debüt, passiert das einer jungen Frau wörtlich, ganz langsam, als schleichender Prozess. Es löst sich die alte Haut in Fetzen, keine harmonische Metamorphose – aus der jungen Frau wird ein Mischwesen, halb Mensch, halb Leopard.

Kleo trennt sich von ihrem langjährigen Freund, sie hängt ihren Beruf als Lehrerin an den Nagel, sie muss feststellen, dass sie von der Welt ihrer Eltern mehr als nur abgenabelt ist und dass sie selbst den Draht zu ihrer besten Freundin Feli verliert. Eine Szenerie wie ein Abgrund. Und um sie herum flimmert eine unbarmherzige Hitze über einer nach Verwesung stinkenden Stadt.

Über und in Kleo, die eigentlich Kleopatra Frei heisst, eine elterliche Laune wegen einer Ägyptenreise, bricht die Welt zusammen. Kleo ist Lehrerin. Ihre Begeisterung, ihr Enthusiasmus und ihre Euphorie in ihrem Beruf sind arg abgekühlt. Wenn sie nicht während des Unterrichts ganz bildlich gesprochen an einer Wand steht, plagen sie Schreckensszenarien in ihren Träumen. Kleo propagiert in einer schwierigen Phase mit ihrem Freund Ernst die Vorzüge einer «offenen Beziehung», weil sie sich selbst aus der Enge befreien will. Als sie dann aber feststellen muss, dass sie Ernst völlig unerwartet im Bett mit einer andern finden muss, bleibt von der Proklamation „Offene Beziehung“ nicht mehr viel übrig. Kleo taucht ab, schliesst und igelt sich ein.

Anja Schmitters Roman ist zweigeteilt, auch wenn man erst im Laufe der Lektüre merkt, dass man im zweiten Teil des Romans angekommen ist. Kleo geht mit Feli, ihrer Freundin und Therapeutin, an die Limmat, oder zumindest dem, was in der Hitze des Sommers von ihr übrig geblieben ist, schwimmen, im brackigen Wasser, neben toten Fischen. Kleo holt sich einen Sonnenbrand. Vielleicht ist dieses „holt“ ganz wörtlich zu verstehen. Mit dem Sonnenbrand beginnt eine Transformation.

Im zweiten Teil ist Kleo nicht mehr jene, die sie einmal war. Sie gibt vor, irgendwo in den Ferien zu sein, weit weg. Dabei schläft sie in ihrem zur Höhle gewordenen Zuhause, wie eine Katze zusammengerollt auf dem Boden und streift nachts mit Leopardenfrisur und -haut durch die Stadt, faucht Menschen an, verliert sich immer mehr in einem Dazwischen. Es ist, als wäre «Leoparda» ein Album der Alpträume.

Ganz besondere Bilder spielen in ihrem Roman tragende Rollen, sei es eine Amaryllis, die nicht mehr zu wachsen aufhört und sich irgendwann zu sehr aus dem Fenster lehnt, Möwen und Raubvögel, die alte Nachbarin am Rollator, das Lochergut, der Zoo kurz vor dem Kollaps, Eltern, Meister der Fassade. Kleos Mutter will nicht einmal das Burnout des Vater verraten, um die ins Wanken geratene Tochter zu «schützen» – und Männer: Ernst, der Verflossene, der tut, was Kleo nicht kann, Amir, ein Afghane, der sich durch einen Übergriff Kleos Nähe verwirkt und Adriano, ein angeblicher Bildkünstler, der ihr arg an die Haut will – und nicht zuletzt ein gebrochener Vater, der nur noch seine Sonnenblumen malt.

Beitragsbilder © Gallus Frei

Thomas Hürlimann «Der Rote Diamant», S. Fischer

Thomas Hürlimann «Der Rote Diamant», S. Fischer Lioba Happel «POMMFRITZ aus der Hölle», edition pudelundpinscher

Lioba Happel «POMMFRITZ aus der Hölle», edition pudelundpinscher Simon Fröhling «DÜRRST«, Bilgerverlag

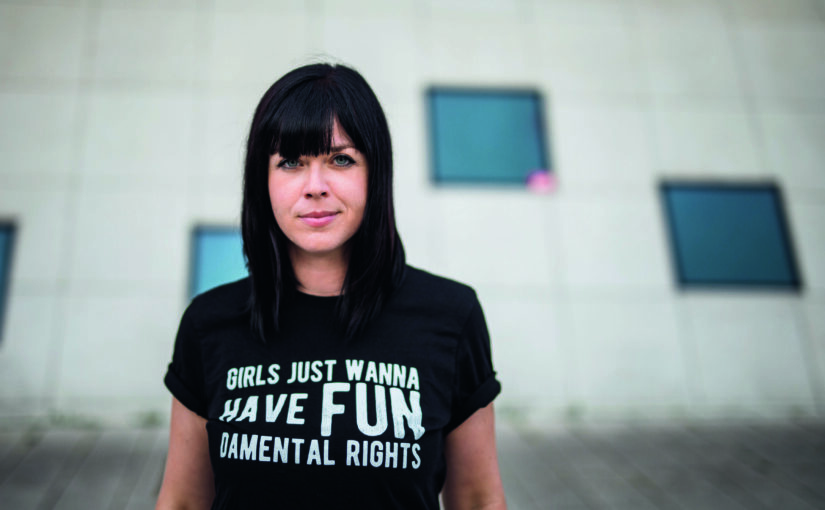

Simon Fröhling «DÜRRST«, Bilgerverlag Kim de l’Horizon «Blutbuch», DuMont

Kim de l’Horizon «Blutbuch», DuMont