Frankfurt an der Oder liegt an der Grenze zu Polen. Horatio Beeltz hatte vorgehabt, von Berlin bis ans Kaspische Meer zu wandern. Aber hängen geblieben ist er auf einem Friedhof direkt an der Grenze zu Polen. Jenes Frankfurt oder besser der Friedhof in Słubice wird zu einem rätselhaften Tor in eine fremde Dimension. „Das vorläufige Ende der Zeit“ ist das gewagte literarische Aufbrechen eines Gravitationsfeldes.

Horatio Beeltz, Verleger und Mitglied einer geheimwissenschaftlichen Gruppe, einer kosmologischen Vereinigung, in die Jahre gekommen und ruhelos. In seinen Studien um das Wesen der Zeit, weiss Horatio Beeltz, dass Zeit kein fliessendes Kontinuum ist von Vergangenheiten, Gegenwart in die Zukunft. Und als er unweit von Frankfurt an der Oder an einem alten, vergessenen Friedhof vorbeikommt, in dem ein Grossteil mit jüdischen Grabsteinen verwildert und verwachsen vor sich hinkrautet, steigt er hinein, weil er einem Geruch folgt, ein bisschen nach Zitrone und ein wenig nach kandierten Walnüssen, ein Geruch, der ihn ahnen lässt. Zwischen schrägen Steinen findet Beeltz einen Riss, einen Riss in der Zeit, ein Ort, an dem die Zeit verletzt worden ist.

Der jüdische Friedhof in Słubice war bis zum zweiten Weltkrieg einer der grössten. Nach dem Massaker wurde er weitgehend vergessen, verwilderte mehr und mehr und wurde gar als Bauplatz für ein Hotel und späteres Bordell genutzt. Aber mittlerweile interessiert sich nicht nur die jüdische Gemeinschaft wieder für den Friedhof, sondern auch die Wissenschaft. So wird die noch junge Archäologin Mi-Ra nach Słubice geschickt, um diesen zu erforschen und begegnet dort nicht nur dem verschrobenen Horation Beeltz, sondern auch dem Friedhofswärter Artur, der sich als ehemaliger Leistungsschwimmer mehr auf diesem Friedhof versteckt, als dass diese Arbeit sein Ziel gewesen wäre. Mi-Ra und Artur sind Versehrte. Mi-Ra Kim, mit koreanischer Migrationsgeschichte, ist aus einer Familie, die ohne ihr Kind flüchtete, aus einer Ehe, die mehr und mehr in Schieflage geraten war und einer Kindheit, die alles zu verlieren drohte – und Artur Arkadiusz in seiner Trauer um seine kleine Tochter, die eine tödliche Krankheit dahingerafft hatte, von seinen Schuldgefühlen, etwas versäumt, nicht getan zu haben.

So treffen sich drei Verlorene in einem verwaldeten Friedhof und Horatio Beeltz verspricht den beiden, mittels psychodelischer Substanzen eine gewisse Zeit den Zwängen der Zeit ein Schnippchen schlagen zu können, eine Chance zu erhalten, in der Vergangenheit etwas anzustossen, mit dem zurück in der Gegenwart in der Zukunft etwas anders werden könnte. Doch man kann nur eine begrenzte Zeit unter Wasser bleiben, bis einem die Luft ausgeht. Bis man wieder nach oben in den lauten Teil der Existenz gezogen wird. Mi-Ra und Artur lassen sich überreden und landen tatsächlich in einer Art Trancezustand in Vergangenheiten, die sich wie reales Leben anfühlen. Sie machen mit, weil sie beide nichts zu verlieren haben, weil sie beide jenen Teil ihres Lebens verloren haben, für den sie lange Zeit alles gegeben hätten. Beiden sitzt ein Trauma im Nacken.

Zeitreisen à la Hollywood interessieren Berni Mayer nicht. Aber der Autor weiss, dass das, was wir als naturgegebene Einbettung erfahren, menschliche Wahrnehmung ist. Eine, die trainiert und als solche längst zur unumstösslichen Wahrheit geworden ist. Obwohl wir seit Einstein und anderen WissenschaflerInnen wissen, dass Zeit kein gleichmässig fliessender Strom ist, dass wir mittels Erinnerungen und Trancezuständen sehr wohl in der Lage sind, die Gesetzmässigkeiten der Zeit auszuhebeln, trauen sich nur wenige an ein Gedanken- und Handlungsexperiment wie Berni Mayer. Es entwickelt sich zwischen den dreien ein angespanntes Hinundher zwischen Hoffnung und Ernüchterung, zwischen Angst und Erwartung.

„Das vorläufige Ende der Zeit“ geht als Roman weit über die Frage hinaus, was man hätte anders entscheiden können. Im Roman wird gezeigt, was Schuld anrichten, wie sehr Schuld sich zu einem Berg auftürmen kann, der sich mit grösster Willenskraft nicht entfernen lässt. Einzig vielleicht durch ein Anschupsen in der Zeitachse. „Das vorläufige Ende der Zeit“ ist mutig!

Interview

In Filmen sind Zeitreisen kein seltenes Motiv, auch in Kinder- und Jugendromanen. Aber in der Belletristik, für ein „anspruchsvolleres“ Publikum, scheint man sich vor dieser Thematik förmlich zu hüten, obwohl sich die Wissenschaft schon genüsslich mit unseren allzu fixen Vorstellungen auseinandersetzte. Warum diese Zurückhaltung?

Ich vermute, Verlage, Vertriebe, Buchhandlungen und vor allem das Publikum denkt in literarischen Kategorien und möchte bitte nicht verwirrt werden. Es möchte seine Autofiktion oder seine Fantasy. Bitte nicht beides vermischen. Ich erinnere mich, dass mein alter Lektor (whom I truly love) mir aus „Rosalie“ mal eine längere Passage mit der Anmerkung gestrichen hat, die Leser würden von magischem Realismus an dieser Stelle aus dem Gleis geworfen. Das hab ich mir gemerkt und mich jetzt gerächt. Nein, Spass. Ich wollte beweisen, dass das eben schon zusammengeht. In TV-Serien (v.a. englischsprachigen) finden sich ja auch ständig wilde Genremixes und doch haben die Charaktere Tiefe und Geschichte und berühren einen ganz arg. Und dann kommt trotzdem ein UFO. So ist halt Geschichtenerzählen, so ist Literatur: es ist ein Erfinden und gleichzeitiges Verankern in der Realität. Das ist ja auch die Kunst und die möchte ich neben so vielen anderen Spielarten des Schreibens gut beherrschen.

Ihre drei ProtagonistInnen sind Versehrte. Alle tragen Verletzungen und Vernarbungen mit sich herum, wir auch. Literatur ohne dieses Forschen nach Wunden und ihren Ursachen ist undenkbar. Etwas Urmenschliches. Und trotzdem ist da die Vorstellung, in der Zeit zu beeinflussen, der Wunsch, etwas ungeschehen machen zu können. Die Flucht in Drogen und Süchte könnte bestimmt auch als eine Form der Erleichterung gesehen werden. Stehen wir seit den Errungenschaften der Psychologie unter dem Zwang einer permanten Selbstauseinandersetzung?

Auf keinen Fall. Vieles ist nur Verschlagwortung und Lifestyle und erreicht nur eine gewisse intellektuelle Bubble. Wenn wir unter einem Zwang der permanenten Selbstauseinandersetzung stünden, sähe die Welt nicht so aus, wie sie aussieht. Ich finde, die Leute könnnen sich ruhig noch viel mehr mit sich auseinandersetzen … mit einem gewaltigen Addendum: Am Ende der Auseinandersetzung und Optimierung, am Ende der Selbstheilung, oder am besten schon im Prozess, muss die Empathie stehen und im Idealfall der Altruismus. Sonst haste am Ende einen reflektierten Rassisten oder einen noch viel konsequenteren Demagogen … und da hat ja auch keiner was davon. Ich persönlich gebe mir alle Mühe, bei aller Rotation um mich und meine Psyche, nicht aus den Augen zu verlieren, wie es den anderen geht. Ob das gelingt, müssen natürlich die beurteilen. Ich bin aber immer wieder verwundert, wie selbst Leute vom Selbstauseinandersetzungsfach – Buddhist:innen, Psycholog:innen, Coach:innen, Priester:innen etc – spektakulär daran scheitern, eine kritische Distanz zu sich zu finden. Insofern gerne noch mehr Selbstauseinandersetzung.

Friedhöfe sind Grenzorte. Es gäbe keinen besseren Platz für einen Riss, einen Riss in der Zeit. Es gibt an vielen Orten ganz besondere Friedhöfe. Ich erinnere mich an einen in der Bretagne mit Sicht aufs Meer. Und trotzdem sind viele westeuropäische Friedhöfe weit weg von einem Nekropolis, viel mehr Orte überbordender Reglemente. Entfernen wir uns vom Tod, dem Sterben genauso wie von den Vorstellungen durchbrochener Zeit?

Nein, ich denke nicht. Ästhetisch integrieren wir das immer mehr, es gibt zig Bücher über Trauer und Tod, alternative Beerdigungsfirmen schiessen aus dem Boden (pun intended) und auch die Populär-Psychologie greift aktiver in diese Diskussion mit ein. Ich vermute aber, dass auch das letztlich ein Versuch ist, sich den Tod vom Leib zu halten, indem man ihn stilisiert. Das macht die Menschheit via Glaube, Literatur und Kunst ja eh seit Jahrtausenden. Wenn er dann aber passiert, bleibt er welterschütternd. Insgesamt würde ich aber mutmassen, wir integrieren den Tod gerade ein bisschen mehr in unseren Alltag, in unserer Ästhetik und das ist ja nichts Schlechtes. Wie es andere Länder aber auch schon viel länger viel besser machen. Siehe z.B. den mexikanischen Feiertag Día de los Muertos. Doch selbst in Mexiko tut’s genauso weh, wenn ein geliebter Mensch stirbt, nehme ich an. Über die deutsche Friedhofskultur an sich kann ich wenig sagen, ich vermute jedoch, da hat sich wenig geändert in den letzten Jahren. Meine Tochter ist vor ein paar Jahren gestorben, seitdem verbringe ich viel Zeit auf einem wunderschönen alten Friedhof in Berlin Mitte. Für mich ist das ein Rastplatz, ein Garten und ein Erinnerungsort, ich bin da sehr gerne und fühle mich wohl in Gesellschaft der vielen toten Menschen. Dieser Friedhof hat aber auch was Wildes und Altes. Wenn ich dagegen an das Grab meiner Grosseltern auf dem katholischen Friedhof meines Heimatorts denke, überkommt mich ein eher klaustrophobisches Gefühl. Läge ich dort begraben, käme ich mir vor wie in einer Kleingartenkolonie. Und ich habe grosse Angst vor Kleingartenkolonien.

An der Figur Horatio Beeltz ist alles antiquiert, nicht nur der Name. Er ist eine Figur, die aus der Zeit gefallen ist, eine Figur, der wir mit Befremden begegnen würden, würde sie sich im Zug neben uns setzen. Ihnen gegenüber sind Mi-Ra und Artur ganz in der Gegenwart verankert, Archätypen der Neuzeit. Lieben Sie Gegensätze?

Klar lieb ich die Gegensätze. Welche(r) Autor:in tut das nicht? Mit Horatio Beeltz wollte ich den ultimativen alten weissen Mann besetzen, aber weil mir das als Kategorie natürlich viel zu flach ist, hab ich aus ihm eine Art unsterblichen Vincent Price gemacht, mit einem obsessiven Hang zu Romantik, Rhetorik und dem Besiegen der Zeit. Verliebt bin ich natürlich trotzdem unsterblich in Mi-Ra.

Die Einsichten der Quantenphysik sind auch ein esotherisches Tummelfeld. Unglaublich, wer und was sich alles darauf bezieht. Ich bin neugierig, ob Ihnen bei einer Lesung dereinst einmal eine Besucherin oder ein Besucher erklären wird, dass man bei diesem Thema doch noch viel mehr hätte lernen und folgern müssen. Wie weit erfahren Sie Quantenphysik als Büchse der Pandora?

Wäre mein Buch ein heftiger Bestseller, bekäme ich vermutlich öfter eins auf den Deckel von Quantenphsyik-Fanclubs und Wissenschaftler:innen, die meinen eklektischen und anarchischen Umgang damit kritisieren. Aber sorglos war ich mit dem Thema nicht, ich habe mir eine Menge angelesen und Ansätze weitergedacht. Bin sogar selbst mit Fragen zu Raum und Zeit auf einen intensiven Pilztrip gegangen und schlauer wieder herausgekommen. Wobei das natürlich viele Leute denken, die auf Pilztrips waren. Am Ende gilt für alle meine Unternehmungen aber auch so ein bisschen: ich hab in dem Buch das gemacht, worauf ich Lust hatte. Wie gesagt, meine kleine Tochter ist vor ein paar Jahren gestorben, ich dachte einfach: I don’t give a fuck, was jemand von mir erwartet oder über Zeitreisen denkt … ich schreib jetzt genau das Buch, das ich schreiben will, das ich auch selbst gerne lesen würde. Fuck you, Erwartungshaltung und Erfolgsdruck. Und jetzt ist es eh zu spät, das zu bereuen.

Berni Mayer, geboren 1974 Mallersdorf, Bayern, war Chefredakteur bei MTV und VIVA online. 2012 – 2014 erschien bei Heyne die «Mandel-Trilogie» über die musikjournalistischen Privatdetektive Sigi Singer und Max Mandel, 2016 «Rosalie» beim Dumont, ein düster-romantischer Coming-of-Age-Roman in den 1980ern und 2019 dann mit «Ein gemachter Mann», ein Campusroman über einen wehleidigen jungen Mann und die weniger wehleidigen Frauen in seinem Leben. Mayer arbeitet als freiberuflicher Autor, Journalist, Moderator, Übersetzer & Podcast-Produzent in Berlin.

Beitragsbild © Birte Filmer

Laudatio zu Kim de l’Horizon «Blutbuch» (DuMont Buchverlag) von Sieglinde Geisel, Jurymitglied

Laudatio zu Kim de l’Horizon «Blutbuch» (DuMont Buchverlag) von Sieglinde Geisel, Jurymitglied

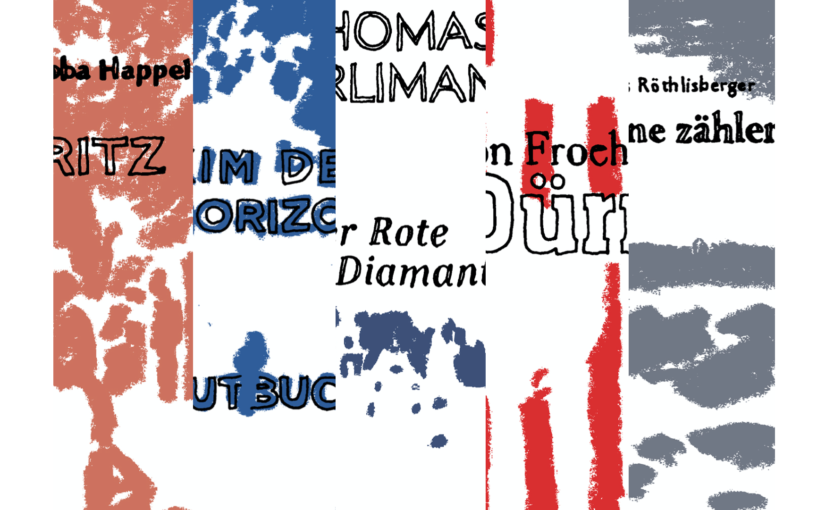

Thomas Röthlisberger «Steine zählen», edition bücherlese

Thomas Röthlisberger «Steine zählen», edition bücherlese Thomas Hürlimann «Der Rote Diamant», S. Fischer

Thomas Hürlimann «Der Rote Diamant», S. Fischer Lioba Happel «POMMFRITZ aus der Hölle», edition pudelundpinscher

Lioba Happel «POMMFRITZ aus der Hölle», edition pudelundpinscher Simon Fröhling «DÜRRST«, Bilgerverlag

Simon Fröhling «DÜRRST«, Bilgerverlag

Die Stärken des Romans liegen in der Offenheit des Dreigespanns. Delphine de Vigan erzählt aus der Sicht der alten Frau Michka, die nicht nur vom Vergessen geplagt wird, sondern von zunehmender Angst, realer Angst, alles immer mehr im Vergessen zu verlieren und der Angst, die sich in Träumen, Alpträumen wie Gewitterstürme über ihr zusammenziehen. Und sie erzählt von den Besuchen von Marie und Jérôme, wie sehr die beiden vom langsamen Untergehen der alten Frau betroffen werden. Weil Michka nicht einfach verstummt, sondern sich bis zu ihrem letzten klaren Gedanken, auch wenn dieser immer schwerer zu formulieren ist, um das Leben anderer bemüht. Der Roman überzeugt, weil vieles nur angedeutet ist und meiner Lesart überlassen wird. Delphine de Vigan erzeugt ein Gefühl, zugegeben hart an den Grenzen zur Sentimentalität, ein Gefühl, es nicht versäumen zu wollen. Die Momente, die einem durch Krankheit, das Sterben und den Tod genommen werden können. Momente der Aus- und Versöhnung. Versäumnisse, die den inneren Frieden unmöglich machen.

Die Stärken des Romans liegen in der Offenheit des Dreigespanns. Delphine de Vigan erzählt aus der Sicht der alten Frau Michka, die nicht nur vom Vergessen geplagt wird, sondern von zunehmender Angst, realer Angst, alles immer mehr im Vergessen zu verlieren und der Angst, die sich in Träumen, Alpträumen wie Gewitterstürme über ihr zusammenziehen. Und sie erzählt von den Besuchen von Marie und Jérôme, wie sehr die beiden vom langsamen Untergehen der alten Frau betroffen werden. Weil Michka nicht einfach verstummt, sondern sich bis zu ihrem letzten klaren Gedanken, auch wenn dieser immer schwerer zu formulieren ist, um das Leben anderer bemüht. Der Roman überzeugt, weil vieles nur angedeutet ist und meiner Lesart überlassen wird. Delphine de Vigan erzeugt ein Gefühl, zugegeben hart an den Grenzen zur Sentimentalität, ein Gefühl, es nicht versäumen zu wollen. Die Momente, die einem durch Krankheit, das Sterben und den Tod genommen werden können. Momente der Aus- und Versöhnung. Versäumnisse, die den inneren Frieden unmöglich machen.

Eine junge Frau zieht mit einer Theatergruppe kreuz und quer durch Europa. Später als Musikerin, Sängerin von einem Ort zum nächsten. Was mit dem Theaterensemble noch den Hauch von Nobles hatte, waren es doch Häuser mit Tradition und Hotels mit Stil, wird als Musikerin von Kleinbühne zum nächsten Spielort eine Odyssee der Trostlosigkeit. Nicht nur in seiner Kulisse, sondern weil sich im Leben der Frau die Liebe auf immer verabschiedete.

Eine junge Frau zieht mit einer Theatergruppe kreuz und quer durch Europa. Später als Musikerin, Sängerin von einem Ort zum nächsten. Was mit dem Theaterensemble noch den Hauch von Nobles hatte, waren es doch Häuser mit Tradition und Hotels mit Stil, wird als Musikerin von Kleinbühne zum nächsten Spielort eine Odyssee der Trostlosigkeit. Nicht nur in seiner Kulisse, sondern weil sich im Leben der Frau die Liebe auf immer verabschiedete.

«Ende der Spielzeit» ist die Geschichte einer Künstlerin, die sich mit ihrem Sehnen nach künstlerischen Ausdruck auf eine endlos scheinende Reise begibt. Mit dem Theater auf Bühnen in Lausanne, Hamburg, Zürich, Bochum, Wien oder München. Als Musikerin auch in die Provinz. Meist allein, allein mit sich selbst, unter den Scheinwerfern, auf einer Bühne, weit weg vom Publikum, ihnen allen etwas vorspielend. Eine junge Frau, die, wenn es nicht mehr zu vermeiden ist, möglichst Fragen stellt, um nicht über sich selbst sprechen zu müssen. Eine junge Frau, die in ihrer einzigen grossen Liebe, in ihrer allernächsten Nähe verletzt wurde und sich trotz Theater und Musik in sich selbst zurückzieht. Eine junge Frau, der man alles Zuhause genommen hat und die sich nur dort geborgen fühlt, wo Ruhe ist, im Schminkraum, in der Garderobe, im Hotelzimmer.

«Ende der Spielzeit» ist die Geschichte einer Künstlerin, die sich mit ihrem Sehnen nach künstlerischen Ausdruck auf eine endlos scheinende Reise begibt. Mit dem Theater auf Bühnen in Lausanne, Hamburg, Zürich, Bochum, Wien oder München. Als Musikerin auch in die Provinz. Meist allein, allein mit sich selbst, unter den Scheinwerfern, auf einer Bühne, weit weg vom Publikum, ihnen allen etwas vorspielend. Eine junge Frau, die, wenn es nicht mehr zu vermeiden ist, möglichst Fragen stellt, um nicht über sich selbst sprechen zu müssen. Eine junge Frau, die in ihrer einzigen grossen Liebe, in ihrer allernächsten Nähe verletzt wurde und sich trotz Theater und Musik in sich selbst zurückzieht. Eine junge Frau, der man alles Zuhause genommen hat und die sich nur dort geborgen fühlt, wo Ruhe ist, im Schminkraum, in der Garderobe, im Hotelzimmer.

«Kirschblüten und rote Bohnen», 2015 äusserst erfolgreich von der japanischen Regisseurin Naomi Kawase verfilmt, erzählt die Geschichte einer zaghaften Freundschaft zwischen dem Pfannkuchenbäcker Sentaro, der alten Tokue, die bei ihm zu arbeiten beginnt und den dahinsiechenden Laden zu neuer Blüte bringt, aber ein Geheimnis mit sich trägt, und dem Mädchen Wakana, das mehr als nur die Türen zu diesem Geheimnis öffnet.

«Kirschblüten und rote Bohnen», 2015 äusserst erfolgreich von der japanischen Regisseurin Naomi Kawase verfilmt, erzählt die Geschichte einer zaghaften Freundschaft zwischen dem Pfannkuchenbäcker Sentaro, der alten Tokue, die bei ihm zu arbeiten beginnt und den dahinsiechenden Laden zu neuer Blüte bringt, aber ein Geheimnis mit sich trägt, und dem Mädchen Wakana, das mehr als nur die Türen zu diesem Geheimnis öffnet.

Aber auch Sally spürt und merkt, dass das Leben der Frau auf dem Hof irgendwann ordentlich aus dem Tritt gekommen sein musste. Liss ist allein, wird nicht besucht. Fragen nach ihrer Vergangenheit blockt sie genauso wie Sally jene nach ihrer Gesundheit. Und als Liss mit Sally im Wald ein Reh mit ihrem Traktor verletzt, Liss mit aller Selbstverständlichkeit eine Pistole aus einer Box holt und dem Leiden des Rehs mit einem schnellen Schuss ein Ende setzt, weiss Sally endgültig, dass Liss nicht einfach nur verschroben und verschlossen ist. Liss ist geprügelt von einer Vergangenheit, einem dominanten Vater, der seine Macht einzusetzen wusste. Sie verliebte sich in einem Mann. Eine Liebe, die grösstmögliche Freiheit versprach und in einem fatalen Reflex endete. Sally ist umklammert von Mutter- und Vaterliebe, die ihr nicht bloss den Atem nimmt, sondern all den Platz, den sie bräuchte, um ihren übergrossen Gefühle in den Griff zu bekommen.

Aber auch Sally spürt und merkt, dass das Leben der Frau auf dem Hof irgendwann ordentlich aus dem Tritt gekommen sein musste. Liss ist allein, wird nicht besucht. Fragen nach ihrer Vergangenheit blockt sie genauso wie Sally jene nach ihrer Gesundheit. Und als Liss mit Sally im Wald ein Reh mit ihrem Traktor verletzt, Liss mit aller Selbstverständlichkeit eine Pistole aus einer Box holt und dem Leiden des Rehs mit einem schnellen Schuss ein Ende setzt, weiss Sally endgültig, dass Liss nicht einfach nur verschroben und verschlossen ist. Liss ist geprügelt von einer Vergangenheit, einem dominanten Vater, der seine Macht einzusetzen wusste. Sie verliebte sich in einem Mann. Eine Liebe, die grösstmögliche Freiheit versprach und in einem fatalen Reflex endete. Sally ist umklammert von Mutter- und Vaterliebe, die ihr nicht bloss den Atem nimmt, sondern all den Platz, den sie bräuchte, um ihren übergrossen Gefühle in den Griff zu bekommen.