Was bewirken übersteigerte Selbstwahrnehmung, überdurchschnittliche Intelligenz gekoppelt mit Charisma und finanzieller Potenz? Wann kippen Utopien und werden zu selbstzerstörerischen Mechanismen, die nicht mehr zu stoppen sind? Theresia Enzensberger schrieb mit „Zur See“ einen Roman, der sich mit Grenzüberschreitungen und eben jenen Mechanismen beschäftigt, die Utopien in ein Fiasko verwandeln. Eine überaus geistreiche Dystopie, die hart an der Realität geschrieben ist.

Kaum jemand zweifelt daran, wie nahe die Menschheit an jenen Punkt gekommen ist, an dem das globale Gleichgewicht unkorrigierbar ins Unbekannte kippt. Auch wenn es solche gibt, die glauben machen wollen, dass alles bei weitem noch nicht so dramatisch sei und andere sich in ihrer Verzweiflung an Strassen und Gemälde kleben, weil es nach ihrer Ansicht der einzige Weg ist, die gewünschte Dramatik zu erzeugen. Dass es in genau solchem Klima nicht weiter verwunderlich ist, dass man mit scheinbar neuen, utopischen Ideen und Konzepten eine Alternative schaffen will zu all den Sachzwängen, aus denen man nicht aussteigen zu können glaubt, ist nicht weiter verwunderlich. Und so wie Theresia Enzensberger in ihrem Roman schildert auch kein Phänomen der Gegenwart.

„Auf See“ spielt in nicht allzu ferner Zukunft. Nicholas Verney, zuerst an der Philosophie gescheitert, um später Wirtschaftswissenschaften zu studieren, baut selbst zu Geld gekommen zusammen mit einer Investorengruppe vor der Nordseeküste eine künstliche Seestadt. Ein in sich geschlossenes Refugium, bewohnt von WissenschaftlerInnen und PionierInnen, das sich ausserhalb eines bestehenden Staatsgefüges auf gesellschaftliches und wirtschaftliches Neuland wagen soll. Eine Utopie, die schnell an den Mechanismen von Machterhaltung und sektenähnlichen Strukturen scheitert. Was zu Beginn scheinbar gut durchdacht magnetische Wirkung erzeugt, durchaus der Meeresbrandung trotzt, beginnt an den menschlichen und technischen Wirklichkeiten auseinanderzubrechen.

Dort, auf jener künstlichen Insel, die sich aus Trotz immer mehr dem Aussen verschliesst, wächst Yada auf, irgendwann das einzige Kind auf und in der Seestadt, die einzige Tochter jenes Mannes, der wie ein Sektenguru die bröckelnden Strukturen des künstlichen Eilandes zusammenhalten versucht. Permanent überwacht und im Glauben gelassen, der Rest der Welt wäre längst im Chaos untergegangen, abgeschottet und im Überlebenskampf trainiert, von MitstreiterInnen ihres Vaters unterrichtet und optimiert, glaubt sie nicht nur den Warnungen ihres Vaters, sondern auch den Geschichten um eine kranke Mutter, einer zerstörten Familie.

Bis Yada, die bald volljährig wird und die Risse in der Seestadt immer klarer zu deuten versteht, von der künstlichen Insel flieht und sich auf die Suche nach ihrer Mutter macht. Yada findet eine Welt, die zwar kaputt ist, aber mitnichten dem entspricht, was ihr ihr Vater an Szenarien vorbetete. Sie muss feststellen, dass nichts jenem Bild entspricht, das man ihr während ihres ganzen Lebens an die rissig gewordenen Wände ihres immer kleiner werdenden künstlichen Kosmos projizierte.

„Auf See“ erzählt auch die Geschichte von Helena, Yadas Mutter, die einst fasziniert vom charismatischen Nicholas Verney, mit der Geburt von Yada eine Familie gründete, aber im Plan ihres Mannes immer weniger Platz bekam, bis sie vor der Entscheidung stand, mit auf die Insel zu kommen oder im Kampf um das Sorgerecht für die Tochter einer juristischen Übermacht ausgesetzt zu sein. Helena verliert ihre Familie, ihre Tochter. Sie stürzt sich in ihre Kunst, die Malerei und wird durch ein Kunstprojekt ungewollt zu einer Lichtgestalt für Menschen, die nach Visionen dürsten.

Ob die Welt ihres Vaters auf der künstlichen Insel oder die Welt ihrer Mutter mitten in der Kunst – beides sind Projektionsflächen für Menschen, die in ihrer verzweifelten Suche nach alternativen Lebensentwürfen zu allem entschlossen sind. Die Gegenwart, in der immer mehr Menschen ums nackte Überleben kämpfen und andere in der gleichen Krise grosse Kasse machen, in der sich selbst in der ersten Welt das Leben immer mehr auf der Strasse abspielt und sich eine Upperclass hinter Mauern und Panzerglas verstecken muss und ihren Erfolg mit feierlicher Selbstzufiedenheit zelebriert, erscheint ein Roman wie der von Theresia Enzensberger alles andere als dystopisch oder realitätsfremd. Theresia Enzensberger, die die Erzählstränge ihrer ProtagonistInnen geschickt mit den Aufzeichnungen aus Helenas Archivs mischt; Recherchen über „utopische“ Lebensentwürfe, „alternative“ (Über-) Lebensstrukturen bis hin zu jenen Geschichten, die Sekten, wie jene der Scientologen, weltumspannend einflussreich und mächtig machten.

„Auf See“ ist unsäglich spannend und faszinierend klug geschrieben. Ein Roman, der unter die Haut fährt!

Theresia Enzensberger wurde 1986 geboren, sie lebt in Berlin. Sie studierte Film und Filmwissenschaft am Bard College in New York und schreibt als freie Autorin unter anderem für F.A.Z., F.A.S., Monopol, ZEIT Online und DIE ZEIT. 2014 gründete sie das BLOCK Magazin, das 2016 bei den Lead Awards als bestes Newcomer-Magazin prämiert wurde. Bei Hanser erschien 2017 ihr erster Roman «Blaupause», der mit der Alfred-Döblin-Medaille ausgezeichnet wurde, sowie zuletzt ihr zweiter Roman «Auf See» (2022).

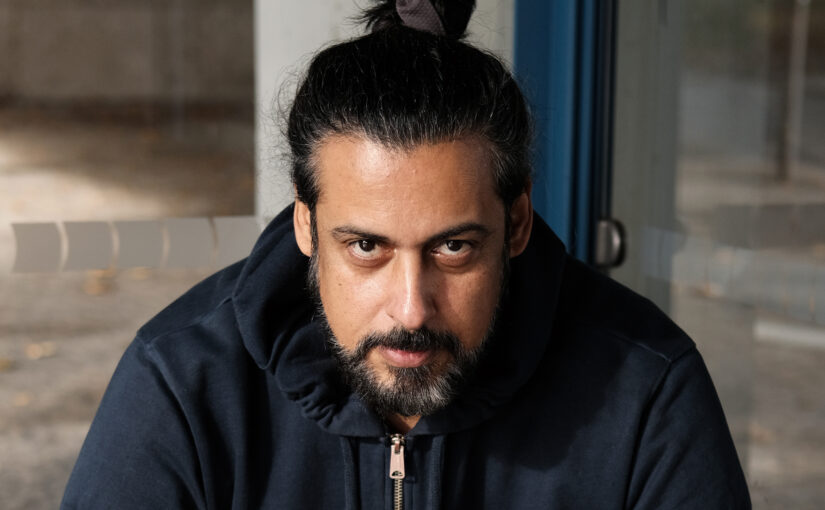

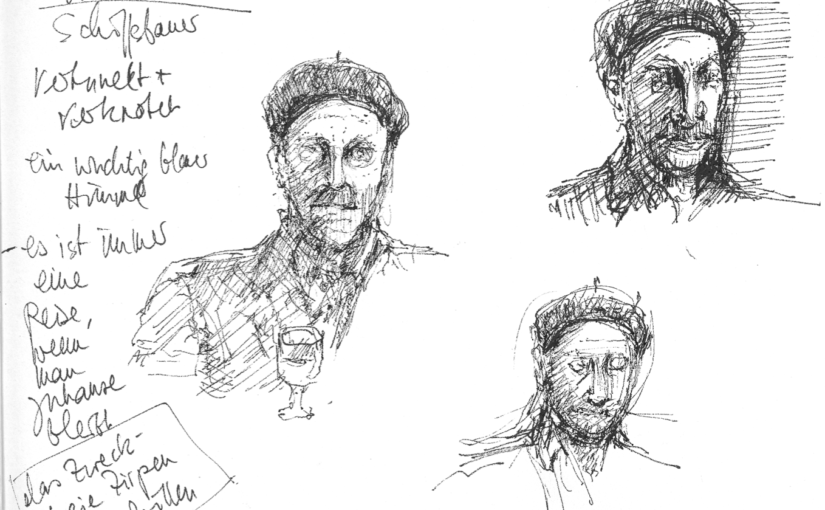

Beitragsbild © Rosanna Graf

Gastbeitrag von Elodie Kolb

Gastbeitrag von Elodie Kolb

Gastbeitrag von Yasemin Sarikus

Gastbeitrag von Yasemin Sarikus

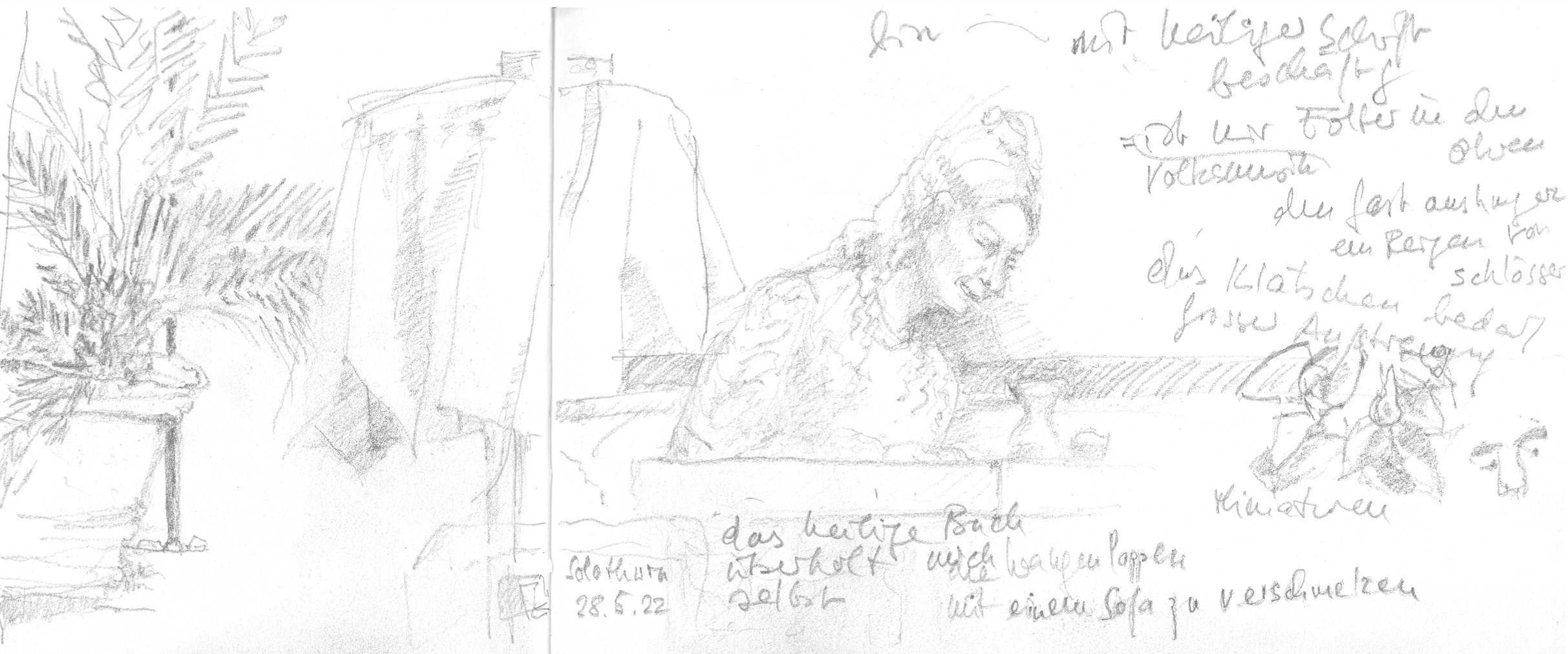

Mag sein, es hatten alle Hunger und Durst. Es war, als würde über allem das Wort „Endlich“ stehen. Durchaus im doppelten Sinn. Zum einen war da die Freude, dass es dieses Festival in der einem so lieb gewordenen Form überhaupt wieder gegeben hat. Zum andern war man sich bewusst, dass es der äusseren Einflüsse genug gäbe, die einem solchen Festival an die Gurgel springen können.

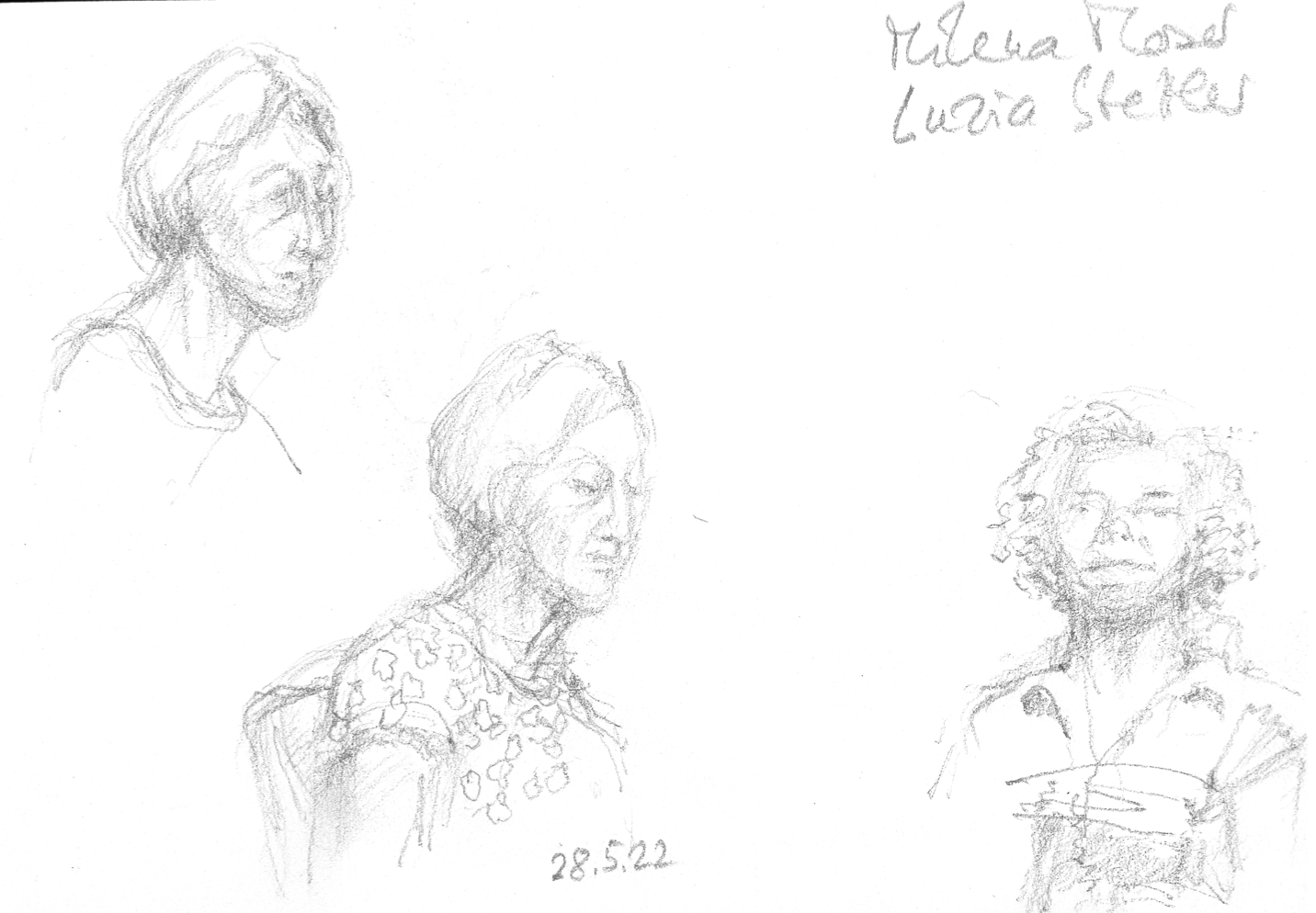

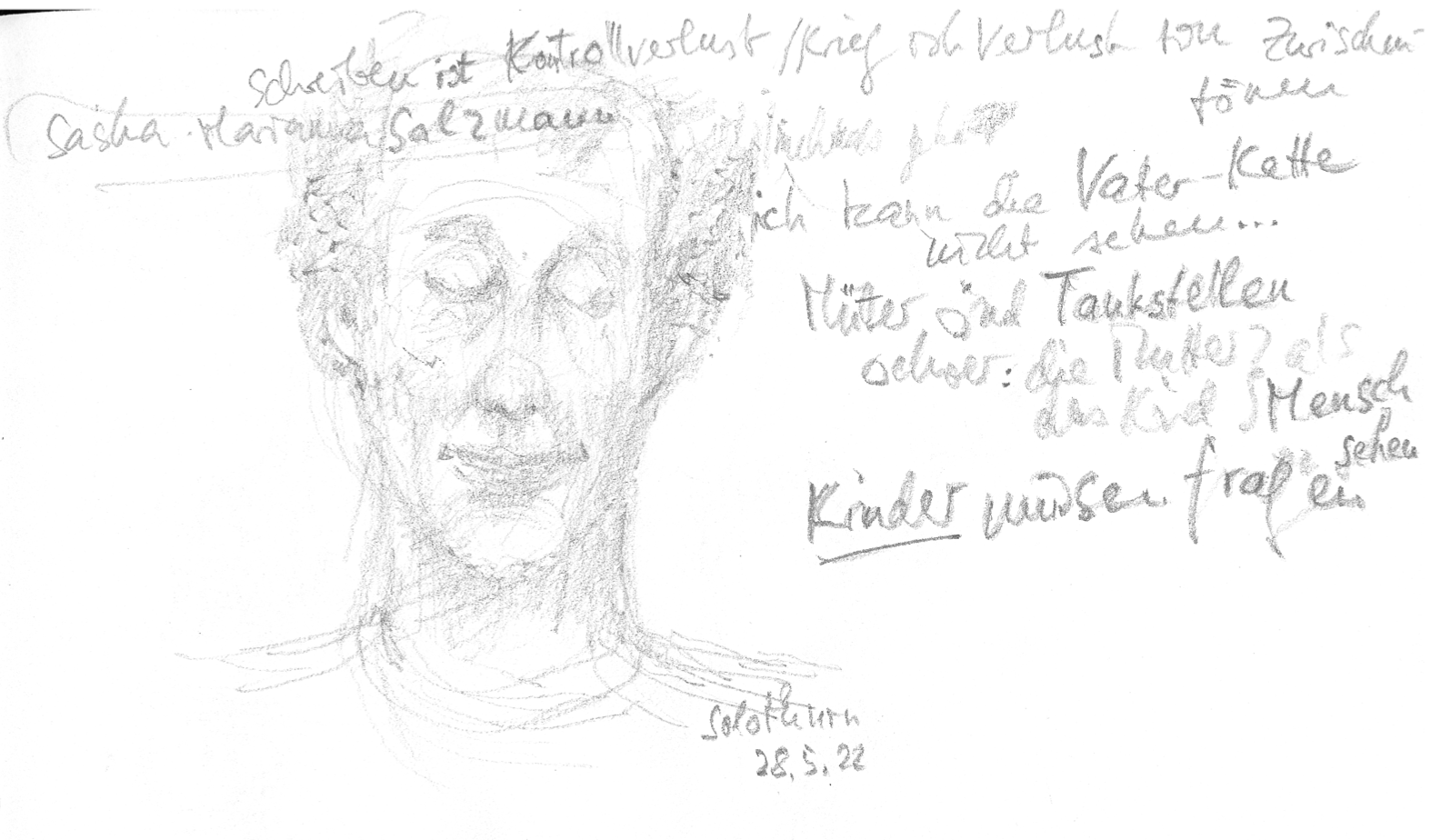

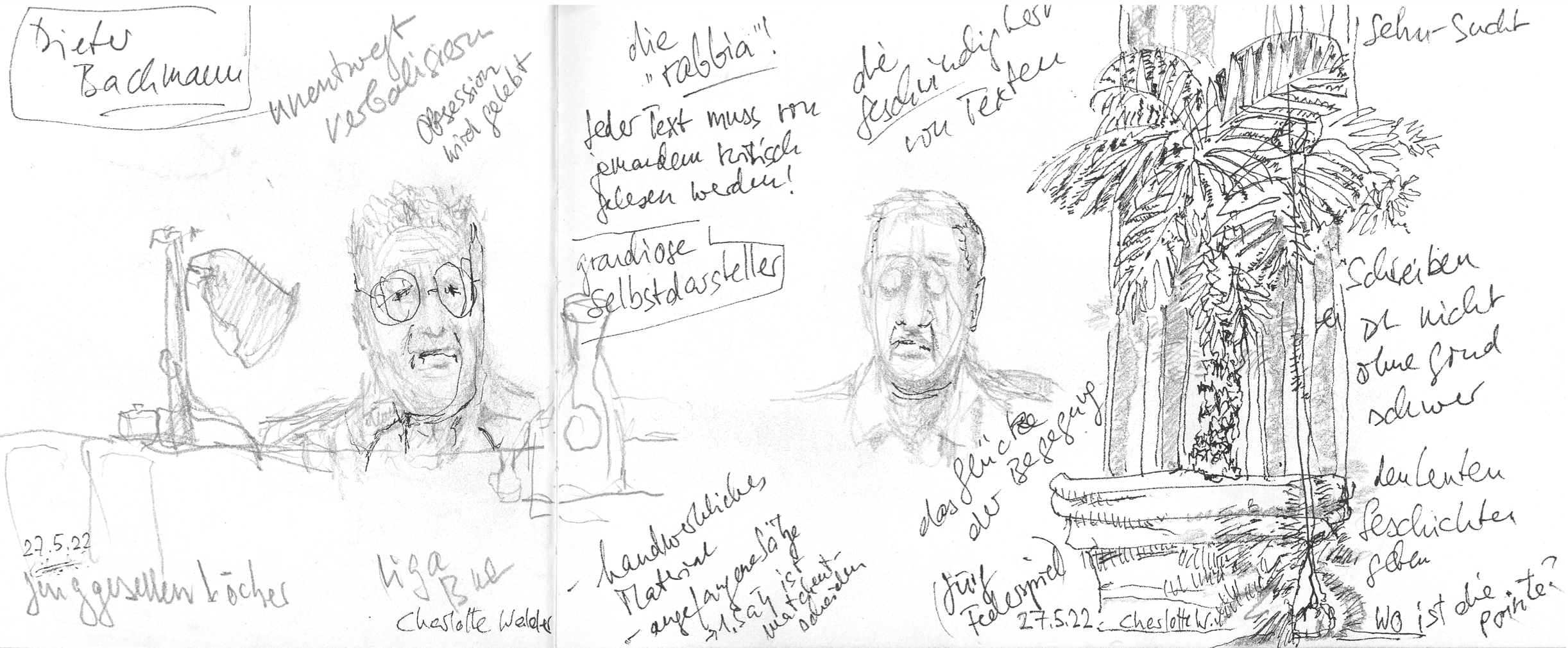

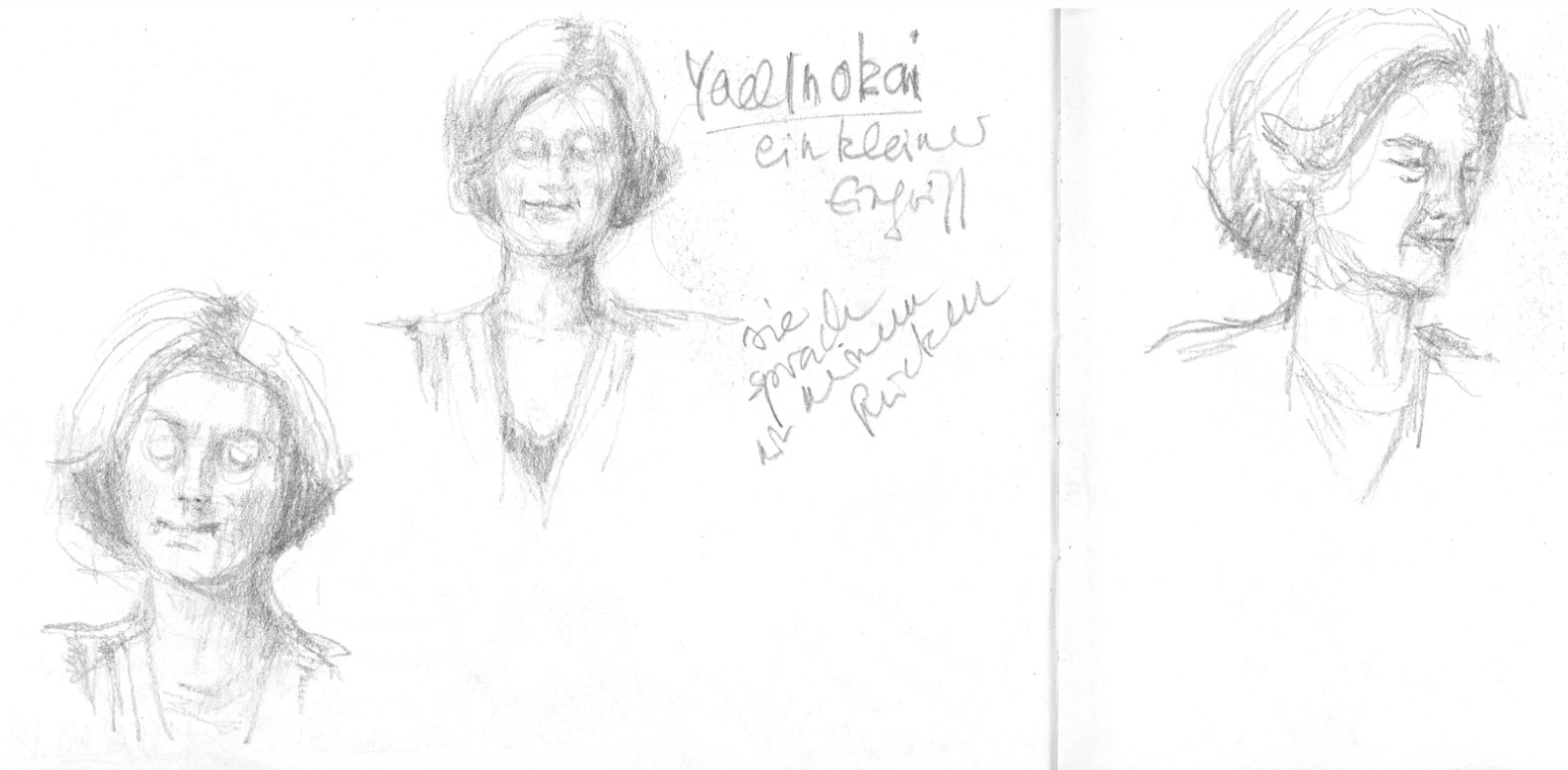

Mag sein, es hatten alle Hunger und Durst. Es war, als würde über allem das Wort „Endlich“ stehen. Durchaus im doppelten Sinn. Zum einen war da die Freude, dass es dieses Festival in der einem so lieb gewordenen Form überhaupt wieder gegeben hat. Zum andern war man sich bewusst, dass es der äusseren Einflüsse genug gäbe, die einem solchen Festival an die Gurgel springen können.  Es gab wie immer von allem einiges, von Spoken Word, zum Beispiel die junge Sarah Elena Müller, der das Publikum artig applaudierte, obwohl sie all den Gutbetuchten einen grellen Spiegel vorhielt, Lyrik wie der von Simone Lappert, die bewies, das Dichtung einen Körper zum Instrument werden lassen kann und dieses Instrument ein Stadttheater zum Wabern bringt, grosse Namen der Belletristik wie jener von Nino Haratischwili, die mit ihrer Art des Erzählens nicht nur in ihren Büchern bannt, bis hin zu Kinder- und Jugendbuchliteratur, die es meisterhaft versteht, Geschichten sinnlich werden zu lassen. Kleine Verlage und grosse, grosse Namen und unbekannte. Als Ganzes war das Programm durchaus gelungen, auch wenn der ganz grosse Gast aus Übersee, Joshua Cohen, eben preisgekrönt durch den Pulitzer-Preis, seine Teilnahme absagen musste.

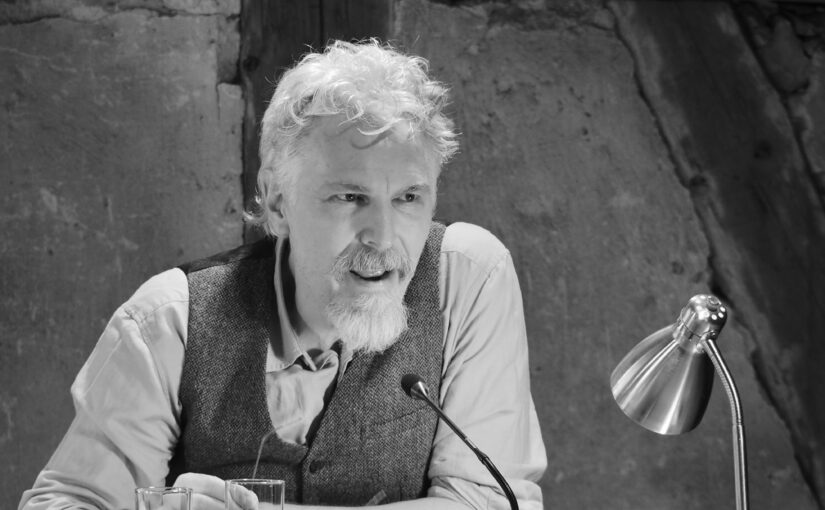

Es gab wie immer von allem einiges, von Spoken Word, zum Beispiel die junge Sarah Elena Müller, der das Publikum artig applaudierte, obwohl sie all den Gutbetuchten einen grellen Spiegel vorhielt, Lyrik wie der von Simone Lappert, die bewies, das Dichtung einen Körper zum Instrument werden lassen kann und dieses Instrument ein Stadttheater zum Wabern bringt, grosse Namen der Belletristik wie jener von Nino Haratischwili, die mit ihrer Art des Erzählens nicht nur in ihren Büchern bannt, bis hin zu Kinder- und Jugendbuchliteratur, die es meisterhaft versteht, Geschichten sinnlich werden zu lassen. Kleine Verlage und grosse, grosse Namen und unbekannte. Als Ganzes war das Programm durchaus gelungen, auch wenn der ganz grosse Gast aus Übersee, Joshua Cohen, eben preisgekrönt durch den Pulitzer-Preis, seine Teilnahme absagen musste. Auffällig war, wie sichtbar das Aufbrechen von Grenzen war. Musik beispielsweise wird immer offensichtlicher nicht einfach zu einer Begleitung, einer Auflockerung. Vielen AutorInnen gelingt es eindrücklich, mit Musik Sinne zu öffnen, Bilder und Eindrücke zu verstärken, manchmal alleine durch die eigene Stimme, die Rhythmus und Tonalität in ganz andere Sphären hieven kann. So sah man Michael Fehr auf der Bühne des Stadttheaters sitzen und singen, ohne Begleitung, nur mit sich und seiner Stimme! Da wird jemand zu Musik! Oder in Formation, unterlegt durch einen eigentlichen Soundtrack.

Auffällig war, wie sichtbar das Aufbrechen von Grenzen war. Musik beispielsweise wird immer offensichtlicher nicht einfach zu einer Begleitung, einer Auflockerung. Vielen AutorInnen gelingt es eindrücklich, mit Musik Sinne zu öffnen, Bilder und Eindrücke zu verstärken, manchmal alleine durch die eigene Stimme, die Rhythmus und Tonalität in ganz andere Sphären hieven kann. So sah man Michael Fehr auf der Bühne des Stadttheaters sitzen und singen, ohne Begleitung, nur mit sich und seiner Stimme! Da wird jemand zu Musik! Oder in Formation, unterlegt durch einen eigentlichen Soundtrack.

Und dann noch:

Und dann noch: