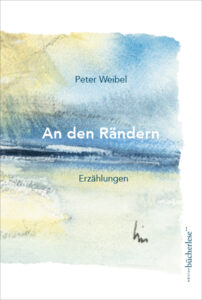

Ein Erzählband eines Schriftstellers, der ein Leben lang als Arzt arbeitet, seit Jahrzehnten in der Geriatrie, dort wo gestorben wird. Ein Erzählband, der in Bildern von Erlebnissen an den Rändern des Lebens, an den Rändern des Seins erzählt, nicht nur mit Worten. Peter Weibel malt mit feinem Pinsel, transparenten Farben Szenen, die nicht durch Kontur gewinnen, sondern durch das Fluid, das sie erzeugen!

„An den Rändern“ lag eine ganze Weile da; auf dem Nachttischen, in der Bibliothek, auf dem grossen Tisch im Wohnzimmer, am Schluss auf dem Arbeitstisch in der Gästewohnung des Literaturhauses Thurgau. „An den Rändern“ hat mich lange begleitet, weil ich die Geschichten nicht trinken wollte wie ein Glas Wasser. Viel mehr wie einen Trank, eine Art Medizin, ein Heilmittel, das mir verspricht, dass selbst dort, wo es zu Ende geht, ein Zauber sein kann, dass selbst dort etwas beginnen kann, dass es meine Sichtweise ist, die aus Grenzerfahrungen Abgründe macht.

„Manchmal muss man an die Grenzen gehen, wenn alles nur noch ein Warten auf die allerletzte Grenze ist.“

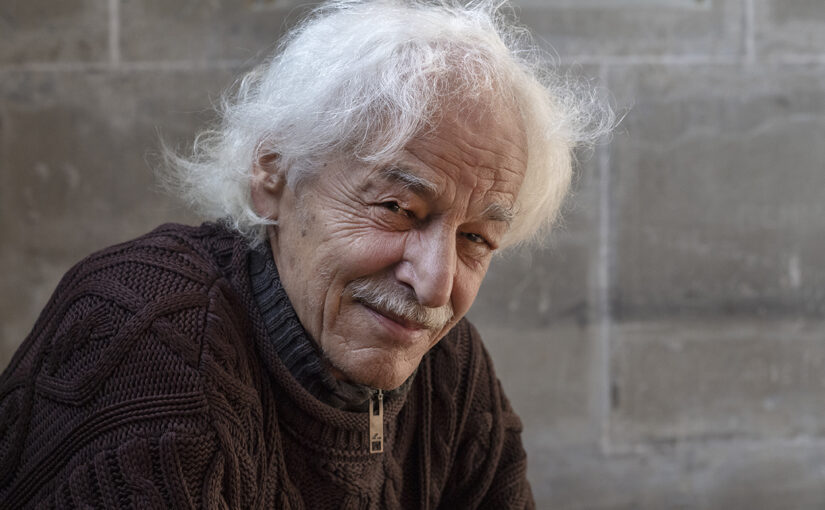

Ich traf Peter Weibel im Sommer 2020 in Bern. Ich war in der Stadt und rief ihn an, ob er Zeit für ein Treffen habe, obwohl wir uns höchstens vom Hörensagen kennen. Ich wartete auf der Münsterplattform, einem kleinen Park über der Aare, bis ich ihn mit Pfeife und wildem, weissen Haarschopf und einer Tasche an den Schultern in die Menschen schreiten sah. Wir kannten uns gleich, obwohl das letzte Treffen Jahre zurücklag und am Schluss einer Lesung eine Signatur lang dauerte. Als wären wir Freunde. Peter Weibel ist unmittelbar, lässt keinen Zweifel, dass sein Bemühen das eines Mannes ist, der keine Lust verspürt, in Spielchen das Gegenüber abzutasten. So sind auch seine Geschichten; unmittelbar und direkt, ehrlich und durchtränkt von gelebter Empathie.

„Die Liebe ist der letzte Hort der Utopie.“

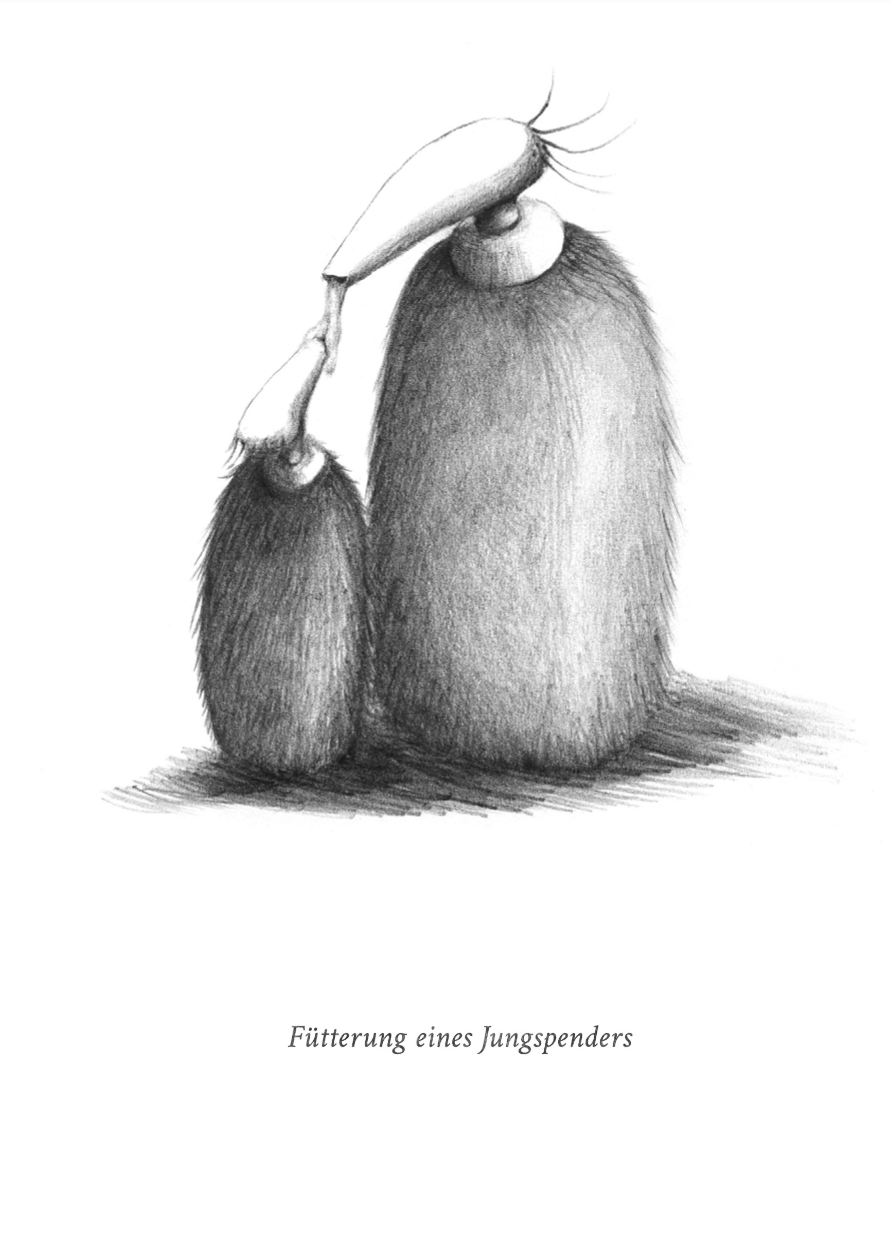

Was ich damals nicht wusste; Peter Weibel malt. Nicht erst, seit die Arbeit als Arzt etwas weniger geworden ist (Andere wären schon ein Jahrzehnt pensioniert!), sondern schon lange. Ein Tun, das auch in die Geschichten in seinem Erzählband einfliesst. Und Peter Weibel erzählt wie er malt. Es sind nicht Zeichnungen mit harten Konturen, klaren Linien, die abbilden, was man sieht. Es sind Aquarelle mit fliessenden Übergängen, auslaufenden Farbflächen, Farben, die ineinanderfliessen. So wie seine Geschichten, die keine Szenerie nachzeichnen wollen, sondern ein Gefühl, eine Ahnung, eine sich ausbreitende Erkenntnis.

„Nicht alles, was wir sehen, können wir greifen, und nicht alles, was wir greifen wollen, können wir sehen, aber manchmal sehen wir durch die Zeit hindurch.“

Ich las „An den Rändern“, als hätte mir der Autor seine Hand auf meine Brust gelegt, um meinen schnellen Atem, meine Ängste zu bannen. Es sind Geschichten, die nur jemand schreiben kann, der weiss. Keine Tinkturen, keine Rezepturen, keine Kuren und keine Therapien, sondern dass uns letztlich nur die Liebe zu diesem mehr oder minder langen Stück Leben retten kann.

„Man kann nicht schreiben, ohne den Schmerz zu kennen.»

.. und ein wunderschön gestaltetes Buch mit Aquarellen des Autors!

Interview

Dein Erzählband ist ein Buch des Innehaltens. Es sind Momente der intensiven Reflexion. Fällt dir das im Alter leichter oder muss es eine Eigenschaft des literarischen Schreibens sein?

Ich glaube, das Alter verändert den Schreibprozess bei jedem von uns, und bei jedem anders – bei mir vielleicht: Die Arbeit an der Verdichtung; Versuche, eine rythmische Prosaform zu finden, die leicht sein kann, auch wenn sie Schweres mittragen will, die zugleich reflektiv und bildkräftig sein soll. Auf mein eigenes Alter bezogen: Die kreative Kraft lässt nach, die Erfahrung erleichtert den Prozess der literarischen Gestaltung.

Du schreibst. Du malst. Wo liegen die Unterschiede in diesen beiden kreativen Tätigkeiten? Wo die Gemeinsamkeiten?

Schreiben und Malen: Schreiben als Profession – Malen als pure Freude; Aquarellieren als Poesie des Augenblicks… Aquarellieren ist etwas sehr Augenblick-bezogenes; selten gelingt der grosse Wurf mit dem Pinselstrich, dem auslaufenden Wasser, meistens aber nicht, und du kannst nicht mehr korrigieren… Die Knochenarbeit, die ja zum literarischen Gestalten gehört, kennt das Aquarellieren nicht.

Du beschreibst viele Begegnungen mit Menschen, die eine Krankheit, das Alter, Geschehnisse an den Rand gebracht haben. Du schreibst behutsam, weit weg vom Pointenzwang. Wenig Effekt, dafür viel Tiefe, viel Empathie. Lehrte dich das dein Beruf als Arzt?

Natürlich prägt mein Erstberuf als Arzt den Zweitberuf des Schreibenden («Der Zweitberuf als kritische Instanz des ersten»). Es ist wie bei Kurt Marti, der in seinen «Leichenreden» – und nicht nur da! – im literarischen Wort gestaltet, was er als Theologe auf der Kanzel nicht aussprechen konnte. Im kurzen Essay «Die literarische Sprache beginnt dort, wo die medizinische endet» habe ich vor kurzem versucht, ein paar Gedanken zur Verbindung von Medizin und Literatur festzuhalten.

Corona spielt in deinen Erzählungen eine marginale Rolle, ist aber da, mehr als ein hintergründiges Rauschen. In vielen Gesprächen mit Schreibenden kam die Frage immer wieder, wie und wann sich das Virus auch in der Literatur wie ein Sediment ablagern wird. Auch ein Sediment in dir?

Die Corona-Zeit hat mich natürlich sehr geprägt, in vielen Bereichen. In zwei Erzählungen habe ich versucht, der Verstörung eine literarische Form zu geben; einmal die erschütternden Erfahrungen in den Pflegeheimen, wo ich selbst arbeite, einmal die zeitlose Botschaft von Camus› Pestroman, die über Nacht mit Wucht zurückgekehrt ist; «Menschen haben Angst und werden klein, andere werden gross und lassen die Angst zurück».

„Il n’y a pas de soleil sans ombre, et il faut connaître la nuit.“ Ein Satz von Camus. Mit ihm endet eine deiner Geschichten. Albert Camus scheint sich in der Gegenwart als wiederentdeckte Stimme aufgeschwungen zu haben. Wie sehr lässt du dich von anderen in deiner kreativen Arbeit beeinflussen?

Keiner und keine von uns lebt und schreibt ja in einem hermetischen Innenraum, wir alle sind geprägt von literarischen Erfahrungen, von Vorbildern, Leitfiguren. Bei mir sicher Böll, Christa Wolf, Büchner, und vor allem Albert Camus – er war für mich die erste Ikone der Literatur, als ich noch tief in der Schule steckte, und sein Pestarzt die erste Ikone der Medizin.

Ein Thema in einigen deiner Geschichten ist das Alter und das Gefühl, als alter Mensch nicht mehr ernst genommen zu werden. Ist das eine Erfahrung der Gegenwart?

Alte Menschen haben ja oft einen grossen – und ja verkannten – Lebensreichtum, der weiterfliessen könnte und selten weiterfliessen kann: Die lächelnde Lebensdistanz, das Schweben und Schaukeln der Dinge, das Durchschauen von Lebens-Täuschungen… In der Erzählung «Altern» habe ich versucht, einem dieser Alternden, denen ich täglich begegne, eine Stimme zu geben.

Peter Weibel, geboren 1947, hat Medizin studiert und arbeitet seit vielen Jahren als Allgemeinpraktiker und in der Geriatrie. 1982 erschien ein erster Prosaband «Schmerzlose Sprache», seither veröffentlich er regelmässig Prosa und Lyrik. Er erhielt unter anderem einen Buchpreis des Kantons Bern für den Erzählband «Die blauen Flügel» (2013) und den ersten Kurt Marti Literaturpreis für «Mensch Keun» (edition bücherlese, 2017). Für die Texte «Hannah» und «Kocherpark» wurde er beim Bund-Essay-Wettbewerb 2015 bzw. 2019 ausgezeichnet. Zuletzt erschien 2019 «Schneewand» (edition bücherlese).

Beitragsbilder © Ayse Yavas

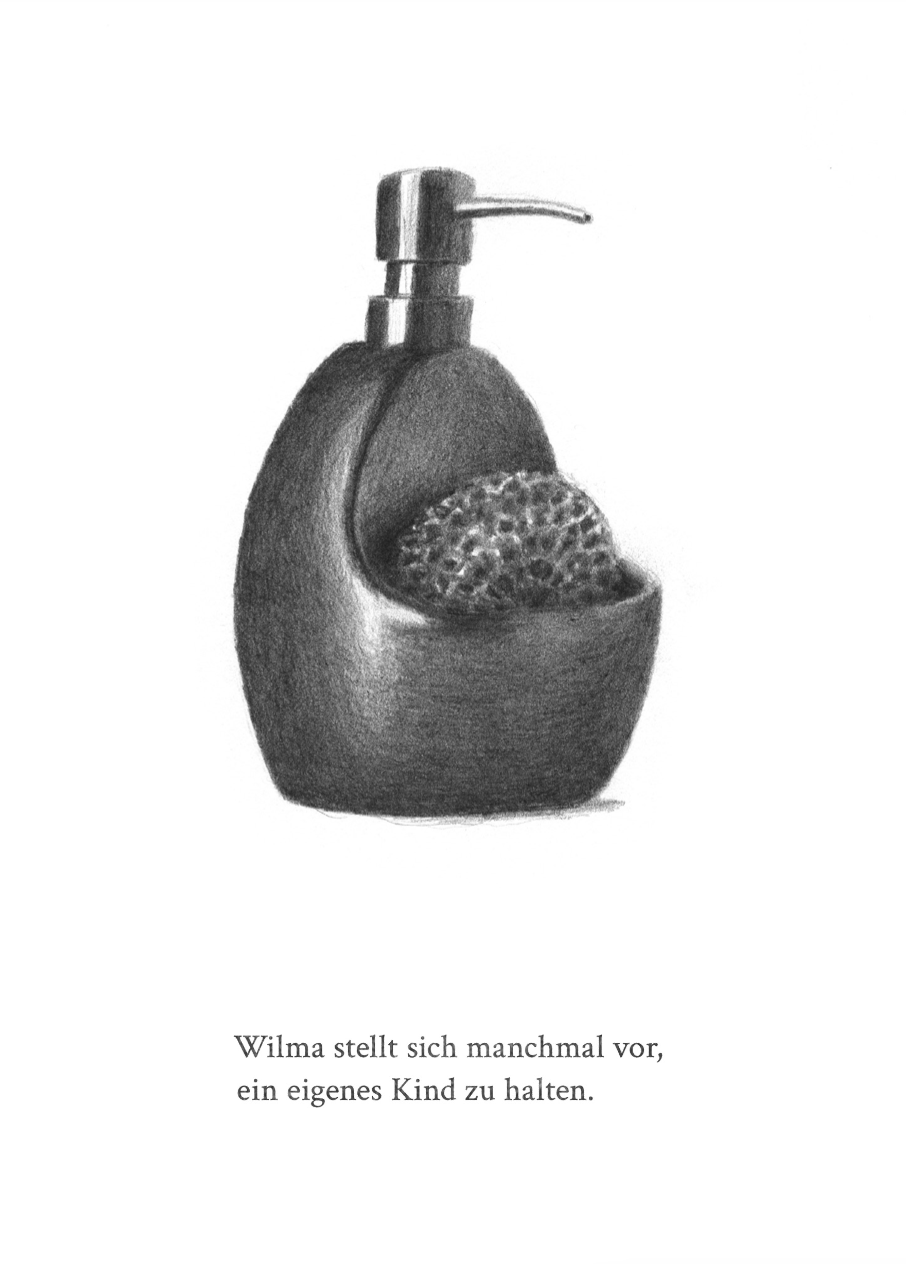

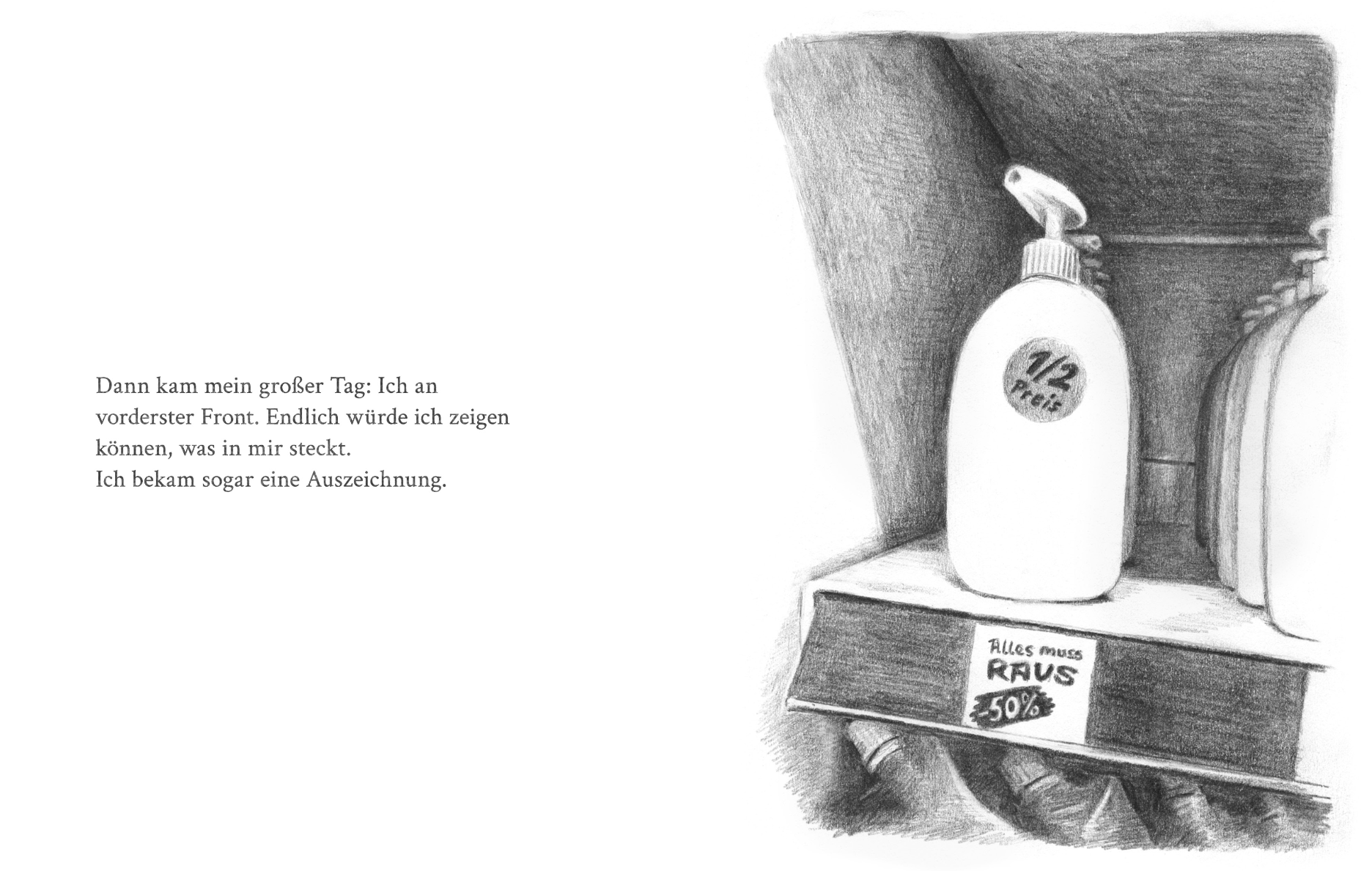

Er ist ein Spender, ein Wohltäter, eine Institution für die öffentliche Hand. Jetzt erst recht in Zeiten von Pandemie und grosser Verunsicherung. Auch wenn am Schluss das unweigerliche Ende droht. Das Ende, dem er zuschauen kann, wenn der grosse schwarze Sack erscheint, wenn andere verschwinden, Neues dasteht.

Er ist ein Spender, ein Wohltäter, eine Institution für die öffentliche Hand. Jetzt erst recht in Zeiten von Pandemie und grosser Verunsicherung. Auch wenn am Schluss das unweigerliche Ende droht. Das Ende, dem er zuschauen kann, wenn der grosse schwarze Sack erscheint, wenn andere verschwinden, Neues dasteht.

Und dann ist da noch das Buch als haptisches Objekt selbst. Der Verleger Ricco Bilger schafft es immer wieder meisterlich, jedem seiner Bücher jenes Gewand zu geben, das ihm entspricht. Als hätte er wirklich einen Finger mehr in seinem verlegerischen «Händchen».

Und dann ist da noch das Buch als haptisches Objekt selbst. Der Verleger Ricco Bilger schafft es immer wieder meisterlich, jedem seiner Bücher jenes Gewand zu geben, das ihm entspricht. Als hätte er wirklich einen Finger mehr in seinem verlegerischen «Händchen».

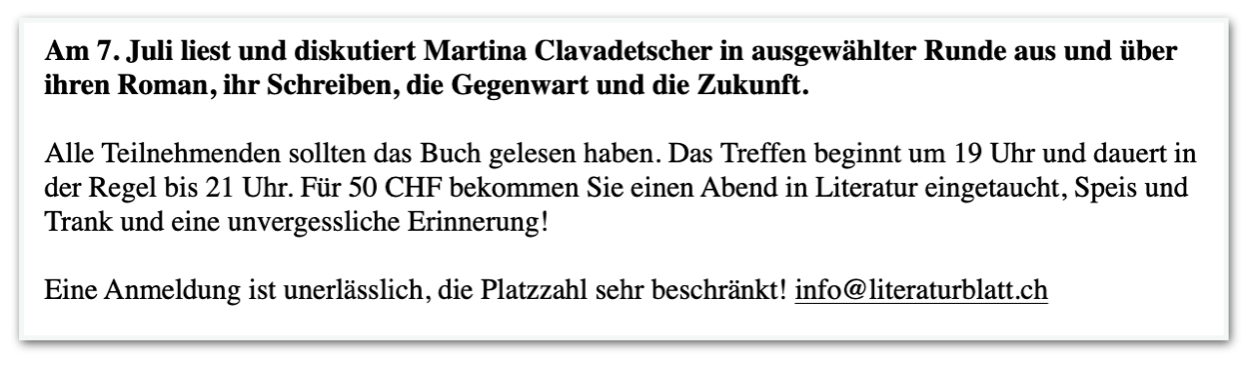

Gibt es ein Buch, das Sie in letzter Zeit lasen, das sie mit Vehemenz empfehlen möchten?

Gibt es ein Buch, das Sie in letzter Zeit lasen, das sie mit Vehemenz empfehlen möchten?