Edith Gartmann hat mich mit ihrem Debüt tief beeindruckt. Ein Buch wie ein Bergkristall, der das Licht in alle Farben bricht. Ein Buch, das mit grosser Zärtlichkeit aus der Sicht eines Mädchens erzählt, der kaum jemand hilft, ihre noch kleine Welt zu entschlüsseln. Ein Buch, das man nach der Lektüre ans Herz drückt und gar nicht ins Regal schieben will.

Lisa ist zehn und lebt mit ihrem kleinen Bruder, ihren Eltern und ihren Grosseltern, die nicht weit von ihrem Haus wohnen und die sie oft besucht, in einem Tal in den Bergen, weit ab vom urbanen Leben, weit ab von den Annehmlichkeiten eines Lebens in materieller Sorglosigkeit. Ihr Vater führt den kleinen Hof, ihre Mutter versinkt immer wieder in Phasen tiefster Schwermut und irgendwann muss sogar die Grossmutter für ihre letzten Monate in die ungeheizte Kammer neben der Stube genommen werden. In Lisas Familie wird mehr geschwiegen als gesprochen. Fragen finden keine Antwort, weder beim wortkargen, distanzierten Vater, noch bei der so oft in sich versunkenen Mutter, die in einem abgedunkelten Zimmer manchmal tagelang in Ruhe gelassen werden muss.

„Was ist anstrengender, die Wahrheit wissen oder die Wahrheit vergessen?“

Nicht einmal der Fernseher, der in die Stube getragen wird, kann die Stille im Haus vertreiben. Eine Stille, die die Furcht, die Erklärungsnot der beiden Kinder nur noch verstärkt. Lisas einziger Lichtblick ist die Dorfschule, die Lehrerin, ihre freundliche Art und die Bücherkiste, die mit dem gelben Postauto ins Dorf, in die Schule, ins Klassenzimmer gebracht wird. Eine Kiste voller Bücher, die sich die Schulkinder ausleihen, die sie mit auf die langen Schulwege nach Hause nehmen dürfen, Lisa in ein Haus in dem das Ticken der Stubenuhr zum Dröhnen werden kann, in ein Haus, in dem es keine Bücher gibt, nur Geschichten, die wie düstere Ahnungen im dunklen Holz des Hauses eingeschlossen sind. In Büchern öffnet sich Lisa die Welt. Dort werden all die Geschichten erzählt, nach denen sie dürstet, die ihr höchstens der Grossvater erzählt, bei dem es aber immer nur das eine Thema gibt; die Jagd.

„Warum tönt leise manchmal so laut?“

Zu Weihnachten bekommt Lisa Schokolade, von einer Tante wieder zwei Silberlöffel und von den Eltern eine kleine Schmuckschatulle mit schwarzem Stoff ausgekleidet. Eine leeres Schächtelchen, das Lisa mit Fragen füllt, die sie auf kleine Zettel schreibt und mit dem kleinen Schlüssel, den sie um den Hals trägt, wegschliesst. Nach dem gleichen Weihnachtsfest, auf der Suche nach einer Vase für einen verfrühten Krokus findet Lisa die Weihnachtsplätzchendose, die ihre Mutter nicht mehr finden konnte, die sie versteckte, damit man sie vor dem Fest nicht finden würde. Hinter der Dose im Schrank mit dem Festtagsgeschirr war noch eine Dose. Eine Dose mit einer rosa Schleife, eine Dose mit Briefen, weggesperrten Briefen. Briefe an ihre Grossmutter, Briefe ihrer Grosstante, Briefe über ein früh gestorbenes Kind, einem Kind, das den gleichen Namen wie Lisa trug, einem Kind, das in keiner Geschichte in der Familie vorkommt, schon gar nicht in den Geschichten ihrer Grosseltern.

„Was das Schwierige ist, muss man nicht auch noch wissen.“

Lisa traut sich nicht. Und wenn sie Fragen so stellt, die sich ganz nahe an dieses früh gestorbene Mädchen annähern, beisst sie auf Stein. Der einzige, der wirklich mit Lisa spricht, ist ihr kleiner Bruder. Aber ausgerechnet ihm muss sie Antworten und Geschichten liefern, Erklärungen für all die Schatten, die das Licht wirft. Antworten auf ihre Fragen, die Lisa in ihrer Schatulle sammelt, findet sie keine. Der einzige Weg, das Tor zur grossen Welt aufzustossen, bleibt die Hoffnung, Antworten und Geschichten in Büchern zu finden.

„Schongebiet“ ist der Raum zwischen all den unbeantworteten Fragen, den Geheimnissen, dem Leben, das durch das Dunkel tappt. Edith Gartmanns Debüt ist von durchdringender Poesie. Was sie an Bildern evoziert, beeindruckt sehr und hat so gar nichts Unausgegorenes, das einem bei der Lektüre den Genuss trübt. „Schongebiet“ ist geradlinig erzählte, feinsinnige Prosa, die sich nicht am Effekt orientiert, die einem mit fast kindlicher Unvoreingenommenheit mitnimmt in eine Welt, die man als Erwachsener vergessen hat, die die Schriftstellerin Edith Gartmann mit Bildern noch immer mit sich trägt. Ich bin der Autorin unsäglich dankbar für dieses Buch!

Interview

Aus der Sicht eines Kindes zu erzählen, ist heikel. Es gibt immer wieder AutorInnen, denen das nicht glaubhaft gelingt, ein Umstand, der einem Buch schnell den Glanz rauben kann. Dir gelingt das sehr gut. Nicht zuletzt deshalb, weil Lisa, das Mädchen in einer Welt lebt, die in ein grosses Schweigen eingehüllt ist. Sie stellt die Frage an sich selbst. Wie gelang es dir, jene unsichtbare Grenze nie zu überschreiten, die das Erzählen schnell unglaubhaft macht?

Frühere Fassungen des Textes standen in einer starken Aussenperspektive mit einer auktorialen Erzählerin. Es war dann gerade das Wagnis Ich-Perspektive, das mir half, Aufgesetztes und Unglaubwürdiges wie Belehrung oder Deutung auszumerzen. Wir nehmen jetzt sozusagen aus erstem Mund an Lisas Innenleben teil. Da dieses Innenleben, wie Du es auch erwähnst, zu einem grossen Teil innen bleibt, konnte ich es beim Schreiben besser schützen vor sprachlichen Anpassungen, vor Konvention oder Kitsch.

Ich denke, auch das Alter von Lisa spielt eine Rolle. Oft empfinden Kinder in diesem Alter das Wegbrechen «der magischen Jahre“ als Verlust, sie fühlen sich heimatlos, manche denken, sie seien bestimmt nicht das leibliche Kind dieser Familie. Lisa befindet sich in dieser Phase ihrer Entwicklung, in der sie einerseits noch stark eingebunden, anderseits aber aus der Ur-Kindheit heraus gefallen ist. Sie schaut bereits mit einem Aussenblick auf ihre Familie und kann nur noch in den Spielen mit ihrem kleinen Bruder zurück in die Welt, in der alles mit allem verbunden ist. Vor diesem Hintergrund bekam ich Raum, auch Widersprüchliches in Lisas Innenwelt glaubhaft zu machen.

Hier die Familie ohne Erklärungen, ohne das Erzählen, wo sich die beiden Kinder selbst die Geschichten erfinden müssen, um das Schweigen auszufüllen. Dort diese Kiste in der Schule, die Lehrerin, der geheimnisvolle Nachbar mit seinem Ferienhaus voller Bücher oder der auf handliche Grösse zugerissene Klozettel aus einer Illustrierten mit einem Foto eines Bücherregals und der noch lesbaren Beschriftung „iftsbibliothek St. Gallen“. Lesen ist viel mehr als eine Kulturtechnik. Bücher sind viel mehr als Unterhaltungsfutter. Wer deinen Roman liest, wird mit Leidenschaft bestätigt. Aber was mit all jenen, die die Geheimnisse der Literatur nicht einmal erahnen?

Verloren für immer…nein, die Literatur ist ja nicht das einzige Tor zu Begeisterung, Identifikation, Gänsehaut, Überlebenswille, Teilnahme, Rausch. Da sind noch die andern Künste, vielleicht auch die Natur oder die Religion. Entscheidend ist, glaube ich, die Sehnsucht. Dann findet sich eines der Tore. Dass offenbar ein immer grösserer Teil unserer Gesellschaft dieses Sehnen und Suchen nicht mehr kennt, oder jedenfalls irgendwie an den Oberflächen haften bleibt, stimmt mich mit Blick auf die Zukunft schon pessimistisch.

Lisa lebt in einem beklemmenden Klima. Ein schweigsamer Vater, der allem aus dem Weg geht. Eine schwermütige Mutter. Auch die Grosseltern können die Tür nicht aufstossen, schon gar nicht der Fernseher. Lisa hat Kraft. Sie überlebt das Schweigen, baut sich ihr eigenes, kleines Glück. Glaubst Du noch immer an die Macht der Literatur?

Zumindest setze ich auf die Kraft des Schöpferischen. Aus dieser Kraft speist sich die Kunst, aber auch das kindliche Spiel, in beiden geht es, meine ich, stark um Hingabe und Freiheit.

Das Beklemmende und Verlorene spielt sich in Lisas Familie vor allem auf der Beziehungsebene ab. Abgesehen davon sehe ich in ihrem Umfeld aber auch Stärken: das Leben mit den Jahreszeiten, die Rituale, selbst die begrenzte Welt im engen Tal können ihr Halt geben. Vielleicht tragen Spracharmut auf der einen und Naturreichtum auf der andern Seite dazu bei, dass Lisa die Macht der Literatur sucht und findet.

Ein Bergroman, aber die Berge sind nicht aus Fels. Kein Heimatroman, ohne ein Fitzelchen verklärte Romantik, ein Stück Geschichte eines Mädchens, dem genau jene Heimat fehlt. Und doch sind deine Bilder archetypisch, erzeugen in mir Sepiafarben, als wäre die Geschichte aus tiefster Vergangenheit, als hätte die Gegenwart, die Moderne jenes Tal in den Bergen vergessen. Dein Roman umschifft mit grosser Virtuosität Klischees, Verklärung und Effekte. Entstand das intuitiv oder gab es bewusst Grenzen, die Du beim Schreiben nicht überschreiten wolltest.

«…die Berge nicht aus Fels», welch schönes Bild.

Wie darauf antworten? Vielleicht so: Als Bergkind befrage ich meine persönliche Beziehung zur Bergwelt seit ich erwachsen bin. Ich kenne mich also zwischen Bergen, bei denen ich auf Granit beisse und Bergen, die ich zu Tobleroneschokolade mache (und allen Stufen dazwischen) ziemlich gut aus. Demnach leiteten mich bei diesem Bergroman wohl beide, Intuition und Bewusstheit.

Lisa stellt Fragen an die Welt. Fragen, die ihr niemand beantwortet. Sie sucht nach Antworten, die ihr verschlossen bleiben. All die Fragen, die Lisa in ihrer Schatulle sammelt, würden jede für sich Diskussionen füllen. Ist Dein Schreiben eine Form des „Nach-Antworten-Suchens“?

Ich glaube nicht, jedenfalls interessiert mich das Suchen nach Fragen mehr als das Suchen nach Antworten, gerade auch im Alltag.

Ich bewundere Freunde, Politikerinnen, Pädagogen oder Künstlerinnen, die zum richtigen Zeitpunkt die richtige Frage stellen. Eine solche Frage wirkt inspirierend und rollt den Teppich aus für die nächsten Schritte. Oft sind wir aber so lösungsorientiert unterwegs, dass wir das Fragen überspringen und gleich zur Antwort übergehen wollen.

Mein Schreiben erlebe ich eher als Befragung und nicht als Beantwortung. Ich habe jedoch nichts dagegen, wenn sich dabei für mich Teilantworten ergeben; besonders in der Befragung der Sprache selbst freue ich mich über jedes bisschen Antwort.

Edith Gartmann, geboren 1967, wuchs im Safiental, Graubünden, auf. Ausbildung am Kindergarten-Seminar Chur, anschliessend Lehr- und Wanderjahre in der Schweiz, Deutschland, Frankreich und England. Sie besuchte die neueKUNSTschule Basel mit Schwerpunkt Malerei und absolvierte den Literaturlehrgang der SAL Zürich. Edith Gartmann lebt in Basel.

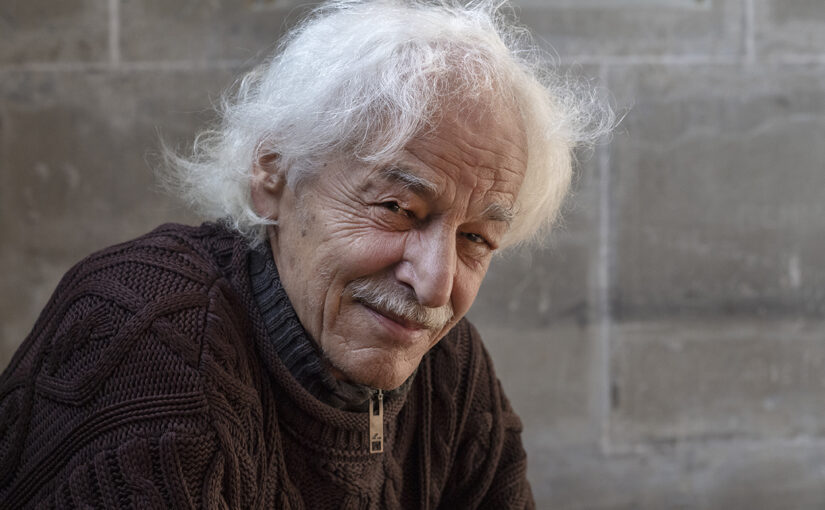

Beitragsbild © Ayse Yavas