Man stösst völlig unerwartet auf sie. Und sie entpuppen sich als Perlen, als Edelsteine, glänzen in warmem Licht, leuchten aus allem heraus. Nicht weil sie bisher verborgen waren, sondern weil man blind an ihnen vorbeiging, nicht von ihnen wusste. Und dann hält man diese Schätze in Händen, reibt sich die Augen ob der Strahlkraft, die sie besitzen. „Der Vorhang“ von Beatrix Langner ist ein solcher Schatz!

Wäre ich in der Jury irgend eines Buchpreises, dann würde ich für dieses Buch die Fahne schwenken. Ein Buch in überraschender Sprache, einem Sound, der mich betört, mit Sätzen, die mich berauschen und einer Konstruktion, die fasziniert. Ein Buch mit vielen Ebenen, Schichten, die sich dem oberflächlichen Lesen entziehen, mit Bildern, die in ihrer Intensität bewegen, einer Bedeutsamkeit, die weit über den Nabel der Schriftstellerin hinausgeht. Ein Buch, das gleichermassen erzählt und Fragen stellt, das mich auf ganz verschiedenen Ebenen mitnimmt und nicht zuletzt von erhellender Klarsichtigkeit und dem brennenden Wunsch, die Welt zu verstehen.

„Die Vergangenheit ist nicht tot. Sie lächelt mich an. Sie lockt mich, sie schneidet mir Grimassen, sie lallt und flüstert, erinnere dich, stammelt sie, damit du vergessen lernst.“

Beatrix Langner erzählt von einer Familie im Nachkriegsdeutschland, irgendwo in der Provinz, wo alle versuchten, ein Stück des Aufschwungs, des Wirtschaftswunders zu ergattern. Sie erzählt von verschwundenen Landschaften, nicht nur jenen, die in den Seelen der Menschen durch den Krieg zerstört wurden, sondern wortgewaltig von jenen Landschaften und Landstrichen, die der Kohletagebau im Dienste des Fortschritts Schicht für Schicht wegfrisst und riesige Löcher hinterlässt. Von Wäldern, Dörfern, Friedhöfen, kleinen Ortschaften, die untergingen, sich in Nichts auflösten, von den grossen Löchern geschluckt wurden. Von den Sedimenten der Zeit, die nicht verbergen können, die nichts verbergen können, die einem im Bewusstsein durch die Landschaft gehen lassen, dass da viel zurückgelassen wurde; Leben, Liebe, Leidenschaft. Dass alles, was uns umgibt, von dem durchsetzt ist, was von all den Leben zuvor übrig geblieben ist.

Die Erzählerin steht am Rande eines riesigen Lochs, jenes, das die Ereignisse in ihr Leben gerissen haben und jenes, das sich durch den Braunkohleabbau Hambach in die Landschaft gefressen hat. Sie sieht zurück in ihre Kindheit, als ihre Familie aus der DDR in den Westen floh, der Vater im Westen ein Kaufhaus gründete und dann doch Opfer des Wirtschaftswunders wurde, in eine Vergangenheit in der westdeutschen Provinz, katholisch und abweisend, einen Ort, an dem man als Familie trotz grösster Anstrengung nie ankommen sollte. Die Erzählerin steht auch an einem anderen Loch, dem Loch in der Gegenwart, dem Loch, das Krankheit und Gebrechlichkeit ins Leben ihrer Mutter gefressen hat. Einer Mutter, die zur Pflege liegt, einer Mutter, deren Erinnerung sich verflüchtigt. Die Tochter besucht die Mutter im Spital, im Glauben, sie werde sterben, später dann in der „Residenz“, wo nicht die Mutter der Tochter Geschichte erzählt, sondern die Tochter der Mutter. Erinnerungen verflüchtigen sich, verschwinden. Beatrix Langner stemmt sich gegen das Vergessen, das Verschwinden der Erinnerung, gegen die Maxime „Der Zweck heiligt die Mittel“.

„Nichts geht verloren, alles ist aufgeschrieben im grossen Buch der Erde, was Wasser und Steine in die Erde geschrieben haben.“

Das Hambacher Loch ist Symbol für die Regentschaft des Kommerz. Beatrix Langner steht fassungs- aber ganz und gar nicht sprachlos am Rande dieses Lochs und füllt es auf mit ihrem Erzählen, ihrem Erinnern. Die Sedimentschichten an den Flanken des Lochs fächern eine globale Chronik auf, sind Schriftbild für das Bewusstsein, dass nichts einfach so verschwinden kann.

Und dann diese Sprache, die einem rauschig macht!

Interview

Auf dem Vorsatzpapier, nicht auf dem Cover, steht unter dem Titel Ihres Romans „Eine (beinahe) wahre Geschichte“. Warum war Ihnen dieser Untertitel so wichtig? Sind Geschichten, die erzählt und geschrieben sind nicht alle nur fast wahr?

Sie haben Recht! Das Geschichtenerzählen ist immer ein Balanceakt, und um so mehr, als wir mittlerweile im digitalen Zeitalter leben. Die Grenzen zwischen wahren und erfundenen Geschichten werden immer durchlässiger. Vielen Leuten fällt es schwer, zwischen verifizierbaren Fakten und Fiktion in medialen Inhalten zu unterscheiden. Das sieht man derzeit auch an der erstaunlichen Beliebtheit des autobiografischen Erzählens. Ich habe den Eindruck, viele Leserinnen und Leser haben noch einen sehr naiven, unreflektierten Begriff von Wahrheit. Autobiografisches Schreiben bedeutet ja, aus sich selbst eine Kunstfigur zu formen, eine Auto-Fiktion sozusagen. Und genau darauf wollte ich mit der Umschreibung «beinahe wahr» hinweisen, indem ich verschiedene Formen des Erzählens mische, um zu zeigen, wie viele Arten von «Wahrheit» es gibt. Ist die Begegnung von Stalin und Churchill auf Jalta wirklich so gewesen wie Churchill sie in seiner Autobiografie beschreibt (und ich sie kolportiere), nur weil sie Teil der europäischen Geschichte geworden ist? Und ist sie darum wahrer als die Beschreibung einer Reise durch die Erdgeschichte oder eine Traumszene?

Und ganz am Schluss Ihres Romans schreiben Sie in einem Nachsatz, dass das Beben vom 19. Januar 2019 unter der Stadt Elsdorf am Hambacher Tagebau kein geologisches, sondern ein menschengemachtes Beben war. Kann Literatur zur Waffe gegen die Profitgier von Konzernen und ihrer ExponentInnen werden, auch wenn sich diese manchmal wie Heilsbringer und Retter gebärden?

Ich würde das Wort „Waffe» nicht benutzen, denn Waffen bedeuten Gewaltanwendung. Aber ja, Literatur kann und muss den Gesetzen der kapitalistischen Ökonomie ihre Grenzen zeigen – viel mehr, als es derzeit geschieht. Sie kann das, weil sie nicht mit Gewinnmargen und Daxwerten, sondern mit Bewusstseinszuständen operiert, weil sie den Menschen mit sich selbst bekannt macht und Menschen miteinander verbindet, während die Ökonomie uns vereinzelt und anonymisiert. Und sie muss das, weil es nicht reicht, dass Kinder auf der Strasse Transparente gegen die Verseuchung von Luft und Wasser herumtragen. Es ist ein Generationenproblem. Wir brauchen eine neue literature engagée!

Ihr Roman ist ein Roman gegen das Vergessen. In einer Zeit, in der das Vergessen, das Ausblenden angesichts der globalen Wirklichkeiten zur Überlebensstrategie wird. Die Tochter in ihrem Buch muss die Mutter genauso loslassen wie ihre Verzweiflung dem kollektiven Vergessen gegenüber. Mahnen Sie?

Ich bin mir beim Schreiben bewusst gewesen, dass das Thema «Naturzerstörung», zumal in Verbindung mit einer tragischen Mutter-Tochter-Geschichte, schon ein gewisses moralisches Pathos in sich trägt. Der kranke Planet, die kranke Mutter etc., das sind bleischwere Metaphern, die einen Roman auch erdrücken können. Moralismus oder gar Mahnung im Sinne innerer Läuterung war aber nicht mein Ziel. Natürlich, es geht auch um das Vergessen historischer Schuld, um Gewissenlosigkeit in ökologischen Fragen, um den berühmten blinden Fleck im eigenen Auge, doch nicht unbedingt im philosophischen oder gar globalen Sinn. Es ist einfach so, dass in Deutschland die Dinge ein wenig anders liegen als bei unsern europäischen Nachbarn. Ich vertrete die These, dass die deutsche Teilung von 1949 den zivilen Widerstand und die Mitbestimmung bei politischen oder ökonomischen Prozessen, sei es in der Umwelt- Europa- oder Wirtschaftspolitik, über Jahrzehnte geschwächt hat – sowohl im Osten wie im Westen; auch noch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung sprechen wir immer noch nicht mit einer Stimme, wenn es darum geht, die Regierenden zu kontrollieren.

Die Erzählerin besucht einmal in der Woche das verlassene Haus ihrer Mutter. Alles sieht aus, als würde sie zurückkehren. Vor mehr als einem Jahrzehnt besichtigte ich als interessierter Mieter das Haus einer alten Frau, die nur wenige Wochen zuvor in ein Altersheim eingeliefert werden musste. Ein ganz spezieller Gang. Auf dem Tisch im Wohnzimmer lag noch der Einkaufszettel mit Stift. Was einmal Bedeutsamkeit hatte, sackt mit einem Mal in die Bedeutungslosigkeit weg. Wertvoll wird wertlos. Im Kleinen wie im Grossen. Ist sie nicht urmenschlich, diese Sehnsucht nach Bedeutung?

Sicher, die meisten Menschen haben den Wunsch, sich mit den alltäglichen Gegenständen, mit denen sie sich umgeben, zu identifizieren, in dem Sinn, dass sie sagen: das ist MEIN Rasenmäher, MEINE Kaffeetasse, MEIN Auto. Sie adoptieren die Dinge sozusagen und leihen ihnen dadurch eine Bedeutung, die auf Projektion beruht. Umgekehrt färbt dann der Geldwert ihres SUVs scheinbar auf den Besitzer ab. Man lebt in Symbiose mit den Dingen. Verlassen von ihren Besitzern, zeigt sich dann deren rapider Wertverfall, der einen schon melancholisch machen kann. That’s it!

Das „Hambacher Loch“, das Loch, das Kriege reissen, das Loch des Vergessens. Sind Erinnerungen das, was Löcher auffüllen kann?

Erinnerungslöcher sind ja erstmal nichts anderes als harmlose Gedächtnislücken in unserm Bewusstsein. Aber sie funktionieren wie die schwarzen Löcher im Universum: sie sind Zentralen des Nichts. Sie reissen alles in ihren dunklen Schlund, was ihnen zu nahe kommt. Das Problematische ist doch, meiner Erfahrung nach, dass das Gedächtnis in Schichten aufgebaut ist, wie Eschersche Treppen etwa. Aber um beim Hambacher Loch zu bleiben: Kurz vor Ausbruch des 2. Weltkriegs wurde ihm Rheinischen Becken unter dem Hambacher Forst ein Braunkohletiefbergwerk errichtet, um Rohstoff für Benzin zu gewinnen, mit dem dann die Panzer und U-Boote und Kriegsschiffe betankt wurden. Der Betreiber war juristisch ein Vorgänger des heute dort tätigen Energiekonzerns. Zigtausende Zwangsarbeiter aus Italien und Osteuropa starben dort bis 1945. Vergisst man den Wald, vergisst man die Dörfer, die seit den 1980er Jahren der Braunkohle weichen mussten, dann vergisst man auch die Toten unter dem Wald. Und vergisst man diese, dann vergisst man auch ihre Mörder, und vergisst man die Mörder, dann vergisst man den Krieg 1939 – 45 und vergisst man diesen, dann vergisst man den Holocaust und Versailles und Bismarcks Sozialistengesetze…

Gibt es ein Buch, das Sie in letzter Zeit lasen, das sie mit Vehemenz empfehlen möchten?

Gibt es ein Buch, das Sie in letzter Zeit lasen, das sie mit Vehemenz empfehlen möchten?

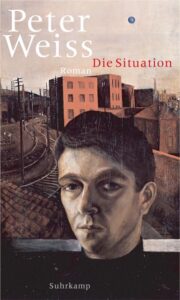

Ich lese gerade «Die Situation» von Peter Weiss, den deutschen Dramatiker und grossen Stilisten, dessen «Ästhetik des Widerstands» uns in der DDR 1974 begeistert hat und dessen Stück «Die Ermittlung» über die Auschwitzprozesse ein Höhepunkt des politischen Theaters in Deutschland war. Sein nachgelassener Roman «Die Situation» wurde 1956 geschrieben, fand aber damals keinen Verlag. Fast schon unglaublich, wie modern dieser Roman in seiner Erzählweise ist, wie freizügig in der Beschreibung männlicher Sexualität, und – obwohl er in Schweden spielt, seiner Exilheimat – wie extrem anders doch seine 1950er Jahre waren im Vergleich mit der Zeit, die ich als Kind in jener bigotten, verlogenen, dumpfen rheinischen Kleinstadt erlebte. So ist das eben mit der «Wahrheit» (siehe erste Antwort), man kriegt sie nicht zu fassen!

Beatrix Langner, 1950 geboren, ist promovierte Germanistin, Autorin und Literaturkritikerin und lebt in Berlin. Seit 1990 zahlreiche Rundfunk-Features und Kulturreportagen für DeutschlandRadio Berlin sowie Feuilletons und Kritiken für Süddeutsche Zeitung, Neue Zürcher Zeitung, Deutschlandfunk Köln u.a. Sie veröffentlichte eine Biografie über Jean Paul (C. H. Beck), für die sie 2013 den Gleim-Literaturpreis erhielt, und ist Mitglied des PEN-Zentrums Deutschland.