Man verliebt sich, zieht zusammen und heiratet. Julia und Faizan tun genau das. Aber nichts scheint im Glück zu enden, viel mehr in Aussichtslosigkeit. Denn Faizan ist Asylbewerber aus Pakistan. Und Julia wollte genau das eine mit Sicherheit nie im Leben: Heiraten. Beide kommen in Deutschland nie an!

Was soll Literatur? Unterhalten? Provozieren? Streicheln? Sticheln? Aufbauen? Niederreissen? Weder das eine noch das andere allein. Im besten Fall mehreres zugleich. Selbst auf die Gefahr hin, das Leserinnen und Leser nicht alles in den Kram passt, was da geschrieben steht. Je mehr ein Buch aus der eigenen Innerlichkeit schöpft, je mehr es die Innenseite eines Autors offenbart, desto grösser das Risiko, mit dem Werk gleichgesetzt zu werden. Joachim Zelter schrieb aus tiefer Betroffenheit einen Roman, der zu tiefst betroffen macht. Einen Roman, den man nur schwer zuhause auf dem Liegestuhl, an der Sonne, am Strand, im Flugzeug lesen kann. Und doch ist sein neuer Roman literarische Auseinandersetzung. Aber die Geschichte für einmal nicht bloss der Träger der Sprache.

„Die Verabschiebung“ macht genau das, was im Titel des Romans passiert: Eigentlich verändert sich nur wenig, ein Buchstabe, und aus einem üblichen Vorgang wird eine Katastrophe. Wir wissen, dass es sie gibt, die Abschiebungen abgewiesener Flüchtlinge, die begleiteten Flüge, diskret, von fremden Augen abgeschottet, die Dramen, die Fesselungen, die Tränen, die Katastrophen. Manchmal dringen sie an die Oberfläche des öffentlichen Interesses, kurzzeitig, wie Strohfeuer. Eigentlich verändert sich nur wenig; meine Perspektive als Leser. Hätte ich Joachim Zelters Buch weggelegt, käme es einer Verweigerung gleich, einem Nicht-hinschauen-wollen.

2018 wurden aus Deutschland fast 24000 Menschen abgeschoben, in der Schweiz etwas über 3000. Joachim Zelter erzählt ein Stück Geschichte eines Mannes namens Faizan Muhammad Amir. Fiktiv, wie der Autor in einer Vorbemerkung betont: „Dieser Roman ist eine fiktive Geschichte. Darin liegt seine Wahrheit. Es handelt sich um eine literarische, menschliche und gesellschaftliche Wahrheit, nicht um die faktengetreue Wiedergabe tatsächlicher Ereignisse.“ Faizan floh auf dem Landweg von Pakistan nach Deutschland. Eine Flucht, die beinahe ewig dauerte und mit der Ankunft in Deutschland nie zu Ende war. Aus Pakistan, einem Land mit einer Militärregierung. Aber eben nicht Afghanistan oder Syrien. Faizan lernt Julia Kaiser kennen, auf der Treppe vor einem Tanzlokal; Faizan, der in einer Containersiedlung mit anderen Flüchtlingen auf engstem Raum zusammenlebt, Julia, die ihr Studium abgebrochen hatte und mit einem Job in einer Bücherei ihr enges Leben in den Griff zu bekommen versucht. Sie mögen sich, und weil ein Anwalt meint, es verbessere Faizans Aussichten in Deutschland bleiben zu können, würden sie heiraten, tun sie es. Durchaus aus Liebe, aber eigentlich nur, weil sie die Bürokratie, der Apparat zu diesem Schritt zwingt. Ausgerechnet Julia, die eine Magisterarbeit schrieb über die Zwänge der Institution Ehe, über die Unhaltbarkeit der Ehe, in philosophischer, literarischer, ästhetischer und jeder anderer Hinsicht. Sie heiraten schnell und still. Aber eben dieser Apparat schlägt gnadenlos zurück, denn nun ist staatlich zu prüfen, ob die Ehe zwischen den beiden eine vorgetäuschte Lebensgemeinschaft sei und damit Grund genug, um einer Aufnahme als Flüchtling unabwendbar einen Riegel zu schieben.

Was nach einem Plan aussah, was ein bisschen Hoffnung schenkte, erweist sich als Spiessrutenlauf. Ein Beamter erscheint fast täglich und bohrt. Faizans Panikattaken wachsen. Julia rennt von Amt zu Amt. Ihr Konto rutscht für Anwälte ins tiefrote Minus. Bis dann doch das Kommando auftaucht und Faizan drei Minuten Zeit gibt, das Wichtigste zu packen und einen letzten Anruf zu tätigen.

Erzählt werden die Monate von Johannes, Julias Bruder, der auf den ersten Seiten des Romans eine PIA besteigt, eine Boeing 474 der Pakistan International Airlines. Johannes, der wie alle andern im Umfeld von Julia und Faizan nie ganz begreifen konnte, was die Situation derart entgleiten liess, macht sich nach Pakistan auf, weil es sonst sein 83jähriger Vater getan hätte. Auf die Suche nach der Liebe.

Interview

Ich las dein Buch auf meinem Sofa in meiner Bibliothek. Andere lesen es vielleicht im Liegestuhl, im Flugzeug oder auf El Hierro am Strand. Eigentlich fast unerträglich. Unweigerlich stellt sich ein Gefühl der Scham ein. Muss und soll das passieren? Oder geht es dir gar nicht darum.

Niemand soll sich schämen. Schon gar nicht meine wenigen Leserinnen und Leser. Ich halte es da mit Nietzsche: „Was ist dir das Menschlichste? – Jemandem Scham ersparen.“

„Bitte verlassen Sie die Bundesrepublik Deutschland (könnte auch heissen „Bitte verlassen Sie die Schweiz.“)“ Hinter diesem «Bitte» steckt wenig Bitten, höchstens Schönfärberei. Für die einen logische Konsequenz einer propagierten Flüchtlingspolitik, für die anderen ebenso logische Konsequenz von Unmenschlichkeit und Angst. Ein ewiges Dilemma?

Als Autor interessiert mich weniger dieses Dilemma als vielmehr die euphemistische Sprache, die sich darin entfaltet. Je unmenschlicher die Sätze in ihrer tiefsten Substanz, desto mehr Anästhetikum im Vorgang einer alles benebelnden Sprache. Die ganze Asylverfahrenssprache, die ich in meinem Roman zitiere, sie ist sogar gendergerecht und politisch korrekt bis in die letzte Verästelung verfasst. Dazu noch auf Umweltpapier gedruckt. In jedem Universitätsseminar würde eine solche (sich nach allen Seiten immunisierende) Sprache eine Eins mit Sternchen bekommen. Doch am Ende scheut sie nicht davor zurück, Menschen gegen ihren Willen in ein Flugzeug zu setzen und sie ausser Landes zu schaffen.

Weder Julia noch Faizan entsprechen den Normen. Wer den Normen entspricht, wird vom Apparat in Ruhe gelassen. Sei dies in Deutschland, der Schweiz oder Pakistan. Was du mit deinem Roman tust, entspricht wohl für viele auch schon nicht mehr einer Norm, denn es lässt sich mehr als deutlich eine politische und gesellschaftlich Haltung ablesen. Julia und Faizan bezahlen dafür. Sollten sich Schriftstellerinnen und Schriftsteller nicht viel mehr „ausserhalb der Literatur“ zu aktuellen Themen äussern? Selbst auf die Gefahr hin, sich damit die Finger zu verbrennen?

Ich selbst tue mich schwer mit punktgenauen Äusserungen zur Politik, gerade ausserhalb der Literatur. Vielmehr neige ich dazu, das Politische direkt (oder indirekt) in die Literatur zu nehmen. Ich denke da an meine Romane SCHULE DER ARBEITSLOSEN, DER MINISTERPRÄSIDENT, UNTERTAN oder IM FELD. Innerhalb der deutschsprachigen Literatur sehe ich mich da in einer Tradition mit Heinrich Mann oder auch Friedrich Dürrenmatt, den ich in der VERABSCHIEBUNG einige Male erwähne. In der englischsprachigen Welt sind es Autoren wie Jonathan Swift, George Orwell oder Aldous Huxley, alles eminent politische Autoren. Für mich bilden Literatur und Politik keine Gegensätze. Jeder literarische Text ist politisch, selbst dann, wenn er sich unpolitisch gibt. Das Unpolitische ist am Ende noch politischer als das Politische: in seiner völligen Anpassung und Hinnahme bestehender Verhältnisse. Die Frage ist, ob der Autor oder die Autorin davon weiss – oder nicht.

Wäre Faizan Informatiker, Wissenschaftler, Arzt oder Fussballer bei Bayern München, würde man ihn niemals unfreiwillig mit Begleitschutz in einen Flieger setzen. Man behandelt Menschen nach ihrem möglichst messbaren Wert. Von Menschenmaterial kann man sich sehr effektiv trennen. Davon zeugt die Geschichte. Materialismus bis ins Menschenbild?

Leider stimmt das. Menschen werden sehr stark auf ihre (überwiegend ökonomisch gedachte) Nützlichkeit reduziert, entgegen aller Ethik und auch entgegen des ersten Artikels des deutschen Grundgesetzes: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Doch diese Ökonomisierung geht weit über ein Asylverfahren hinaus. Wir sprechen ja auch von unserer Jugend oder von der Bildung als unserem grössten Kapital. Oder von einem Buch als einem hervorragenden Buch, wenn es sich gut verkauft. Das Gegenstück dazu ist der wunderbare Satz von Oscar Wilde: „All Art is quite useless.“ Dieser Satz begründet eine ganze Ethik.

Julia Kaiser riskiert alles. Das weibliche Urbild der sich Aufopfernden? Hätte die Geschichte auch mit vertauschten Rollen funktioniert?

Eine gute Frage. Doch ich glaube, dass die Geschichte auch mit vertauschten Rollen funktionieren würde. Julia opfert sich zu einem gewissen Grad auf, das stimmt, doch das Wort Aufopferung greift zu kurz. Julia gewinnt auch sehr viel – an Nähe, Wärme, Kraft, Verbundenheit und Zuneigung. So wie umgekehrt die Menschen, die so sehr darauf bedacht sind, alles Fremde von sich zu halten, damit auch viel verlieren. Der Bildende Künstler Jo Winter brachte es einmal auf den Punkt: Wer die Welt ausschliesst, schliesst sich selbst immer mehr ein. Denmark is a prison.

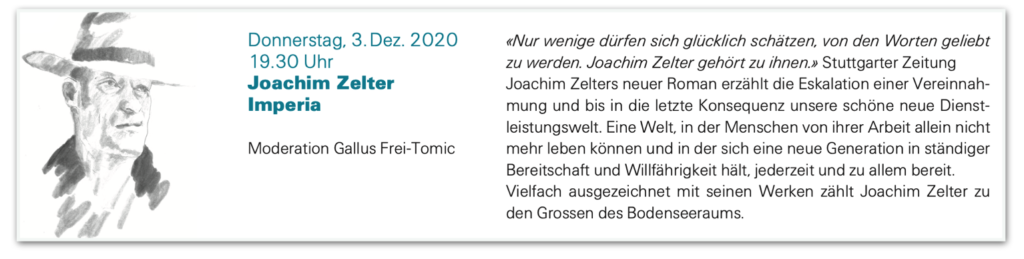

Joachim Zelter, 1962 in Freiburg geboren, studierte und lehrte Literatur in Tübingen und Yale. Seit 1997 freier Schriftsteller. Bei Klöpfer & Meyer erschienen u. a. «Der Ministerpräsident» (2010), nominiert für den Deutschen Buchpreis, sowie «Im Feld» (2018). Zuletzt erschien «Imperia» (2020).

Joachim Zelter erhielt zahlreiche Auszeichnungen: u. a. den begehrten Preis der ›LiteraTourNord‹. Er ist Mitglied im Deutschen PEN.

Rezension von «Imperia» auf literaturblatt.ch

Rezension von «Im Feld» auf literaturblatt.ch

Joachim Zelter «Gegen die Gewissheiten» auf der Plattform Gegenzauber

Beitragsbild © Yvonne Berardi

Nach Mario Andreotti (Die Struktur der modernen Literatur) besteht das große Missverständnis gegenwärtiger Literaturdiskurse in der Gleichsetzung von zeitgenössisch und modern. Ein Roman sei modern, weil er soeben erschienen sei oder sich moderner Themen annimmt, zum Beispiel dem Internet, der Globalisierung, dem Grundeinkommen für alle oder einer jugendlichen Subkultur. Nach Andreotti ist diese Gleichsetzung irreführend, da moderne Themen nicht notwendigerweise gleichbedeutend sind mit der literarischen Moderne als Erzählweise in der Literatur. Ein Großteil unserer Gegenwartsliteratur, so Andreotti, ist alles andere als modern, sondern vielmehr in ihrer Struktur traditionell, konventionell, wenn nicht gar vormodern – auf dem Stand des bürgerlichen Romans des frühen 19. Jahrhunderts

Nach Mario Andreotti (Die Struktur der modernen Literatur) besteht das große Missverständnis gegenwärtiger Literaturdiskurse in der Gleichsetzung von zeitgenössisch und modern. Ein Roman sei modern, weil er soeben erschienen sei oder sich moderner Themen annimmt, zum Beispiel dem Internet, der Globalisierung, dem Grundeinkommen für alle oder einer jugendlichen Subkultur. Nach Andreotti ist diese Gleichsetzung irreführend, da moderne Themen nicht notwendigerweise gleichbedeutend sind mit der literarischen Moderne als Erzählweise in der Literatur. Ein Großteil unserer Gegenwartsliteratur, so Andreotti, ist alles andere als modern, sondern vielmehr in ihrer Struktur traditionell, konventionell, wenn nicht gar vormodern – auf dem Stand des bürgerlichen Romans des frühen 19. Jahrhunderts verdeutlichen. Im Jahr 2006 erschien mein Roman „Schule der Arbeitslosen“. Der Roman spielt in einer nicht allzu fernen Zukunft in einem Internierungslager für Langzeitarbeitslose. Dies wird nicht anhand fester, abgerundeter Figuren erzählt, etwa anhand einer rechtschaffenden Familie, die ein Einfamilienhaus abbezahlen muss und schulpflichtige (vielleicht sogar noch herzkranke) Kinder hat und deren Familienoberhaupt nun in die Abgründe der Arbeitslosigkeit fällt. Die Versuchung lag nahe, das Thema in dieser Art anzugehen, über ein Ensemble fester Figuren, mit denen man sich identifiziert und mit denen man mitleiden kann. Stattdessen ent- wickelt der Roman das Thema Arbeitslosigkeit weniger psychologisch denn vielmehr gestisch und soziologisch als strukturelle Gewalt (sprachliche Gewalt, diskursive Gewalt, normative Gewalt) herrschender ideologischer Systeme über entpersonalisierte Individuen, die zu fast keiner Sprache oder Gegenwehr mehr fähig sind, die sich allenfalls stammelnd oder in kleinen Gesten zur Wehr setzen können gegenüber einer allmächtigen gesellschaftlichen Grund- und Kollektivhaltung: nämlich der Obsession von Arbeit als Sinnzentrum unserer Zeit.

verdeutlichen. Im Jahr 2006 erschien mein Roman „Schule der Arbeitslosen“. Der Roman spielt in einer nicht allzu fernen Zukunft in einem Internierungslager für Langzeitarbeitslose. Dies wird nicht anhand fester, abgerundeter Figuren erzählt, etwa anhand einer rechtschaffenden Familie, die ein Einfamilienhaus abbezahlen muss und schulpflichtige (vielleicht sogar noch herzkranke) Kinder hat und deren Familienoberhaupt nun in die Abgründe der Arbeitslosigkeit fällt. Die Versuchung lag nahe, das Thema in dieser Art anzugehen, über ein Ensemble fester Figuren, mit denen man sich identifiziert und mit denen man mitleiden kann. Stattdessen ent- wickelt der Roman das Thema Arbeitslosigkeit weniger psychologisch denn vielmehr gestisch und soziologisch als strukturelle Gewalt (sprachliche Gewalt, diskursive Gewalt, normative Gewalt) herrschender ideologischer Systeme über entpersonalisierte Individuen, die zu fast keiner Sprache oder Gegenwehr mehr fähig sind, die sich allenfalls stammelnd oder in kleinen Gesten zur Wehr setzen können gegenüber einer allmächtigen gesellschaftlichen Grund- und Kollektivhaltung: nämlich der Obsession von Arbeit als Sinnzentrum unserer Zeit. Joachim Zelter wurde in Freiburg im Breisgau geboren. Von 1990 bis 1997 arbeitete er als Dozent für englische und deutsche Literatur an den Universitäten Tübingen und Yale. Seit 1997 ist er freier Schriftsteller, Autor von Romanen, Theaterstücken und Hörspielen. Seine Romane wurden in mehrere Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet. Mit dem Roman „Der Ministerpräsident“ war er 2010 für den Deutschen Buchpreis nominiert. 2017 war er Hausacher Stadtschreiber (Gisela-Scherer-Stipendium).

Joachim Zelter wurde in Freiburg im Breisgau geboren. Von 1990 bis 1997 arbeitete er als Dozent für englische und deutsche Literatur an den Universitäten Tübingen und Yale. Seit 1997 ist er freier Schriftsteller, Autor von Romanen, Theaterstücken und Hörspielen. Seine Romane wurden in mehrere Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet. Mit dem Roman „Der Ministerpräsident“ war er 2010 für den Deutschen Buchpreis nominiert. 2017 war er Hausacher Stadtschreiber (Gisela-Scherer-Stipendium).

die ohne Gruppe unmöglich wäre, jene absolute Leistungsbereitschaft, bei der es nur darum geht, gegen sich selbst zu siegen, wird dieses Buch nur schwer verstehen. Joachim Zelter will aber mehr als nur eine Radfahrt in die Tiefen der menschlichen Seele beschreiben. „Im Feld“ ist Metapher für ein Gesellschaft im Overdrive, über der anaeroben Schwelle. Keine Verteufelung, keine Anklage, denn der Autor kennt aus eigener Erfahrung den Lockruf jenes Zustandes, wenn der Körper weit über sich hinauswächst. Ein Zustand, der in kaum einem andern Moment besser zu er-fahren ist, als in einem Peloton (von franz.: pelote = Knäuel, im Radsport das geschlossene Hauptfeld der Radrennfahrer).

die ohne Gruppe unmöglich wäre, jene absolute Leistungsbereitschaft, bei der es nur darum geht, gegen sich selbst zu siegen, wird dieses Buch nur schwer verstehen. Joachim Zelter will aber mehr als nur eine Radfahrt in die Tiefen der menschlichen Seele beschreiben. „Im Feld“ ist Metapher für ein Gesellschaft im Overdrive, über der anaeroben Schwelle. Keine Verteufelung, keine Anklage, denn der Autor kennt aus eigener Erfahrung den Lockruf jenes Zustandes, wenn der Körper weit über sich hinauswächst. Ein Zustand, der in kaum einem andern Moment besser zu er-fahren ist, als in einem Peloton (von franz.: pelote = Knäuel, im Radsport das geschlossene Hauptfeld der Radrennfahrer).