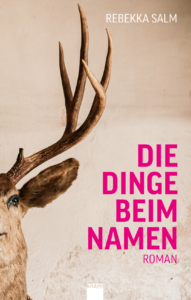

Ein Dorf im Irgendwo; ein paar Häuser, eine Selbstbedienungstankstelle, ein Laden, eine Schule, ein Wirtshaus, eine Metzgerei, eine leere Kirche. Ein Roman von einem, der heimlich schreibt, einem pensionierten Polizisten, einem Etablissement, vielen toten Käfern und Geheimnissen, die wohlweisslich unter dem Teppich der Normalität bleiben sollen, auch wenn man sie dorthin prügeln muss. „Die Dinge beim Namen“ redet mit viel Liebe Tacheles. Das Romandebüt von Rebekka Salm ist eine Perle!

Es gibt Bücher, die unterhalten. Es gibt aber auch Bücher, die offenbaren. Es gibt Bücher, die mir gefallen. Es gibt aber auch Bücher, die mir mehr als nur gefallen, die mich beeindrucken, die bei mir eine Welle der Bewunderung auslösen, mich rauschig machen, mir die Kraft der Literatur beweisen, jene schöpferische Kraft, die vom Kunstwerk, dem Buch, auf mich, den Leser, herüberschwappen. Das sind jene Bücher, die man nach der Lektüre nicht so einfach ins Bücherregal schieben will, denen man für eine Weile ein samtig rotes Kissen und einen Scheinwerfer gönnt.

«Gewohnheit macht Liebe. Und Liebe macht Gewohnheit.»

„Die Dinge beim Namen“ von Rebekka Salm ist so ein Buch. Ein Dorfroman, von denen in den letzten Jahren inflationär viele erschienen sind. Aber einer, der es in sich hat. Der das Dorf und all seine Mechanismen vorführt und entlarvt, dieses scheinbar feine Geflecht, das sich wie ein klebriges Gespinn um die Füsse der Bewohner wickelt und unausweichlich stolpern lässt. Kein prosperierendes Dorf, auch wenn es eine Neubausiedlung gibt. Aber dort wohnen bloss Leute, die morgens in ihren klimatisierten Autos aus der geheizten Tiefgarage an ihre klimatisierten Arbeitsplätze fahren. „Die Dinge beim Namen“ ist ein Roman über die Alteingesessenen, die schon immer da waren, in der Dorfschule als MitschülerInnen, später als Jugendliche hinter der Turnhalle, dann hineingerutscht in Ehe und Familie und drin geblieben, bis Bitterkeit, Ernüchterung und Frustration Ventile suchen, bei denen es ganz ordentlich zur Sache geht. Ausbrüche, die dazugehören, von denen man weiss, über die man schweigt, die man toleriert, weil sie erst möglich machen, dass die dampfende Kacke keinen Krater reisst.

«Ich glaube, Träume sind aus Geschichten. Und wir alle sind aus Geschichten gemacht.»

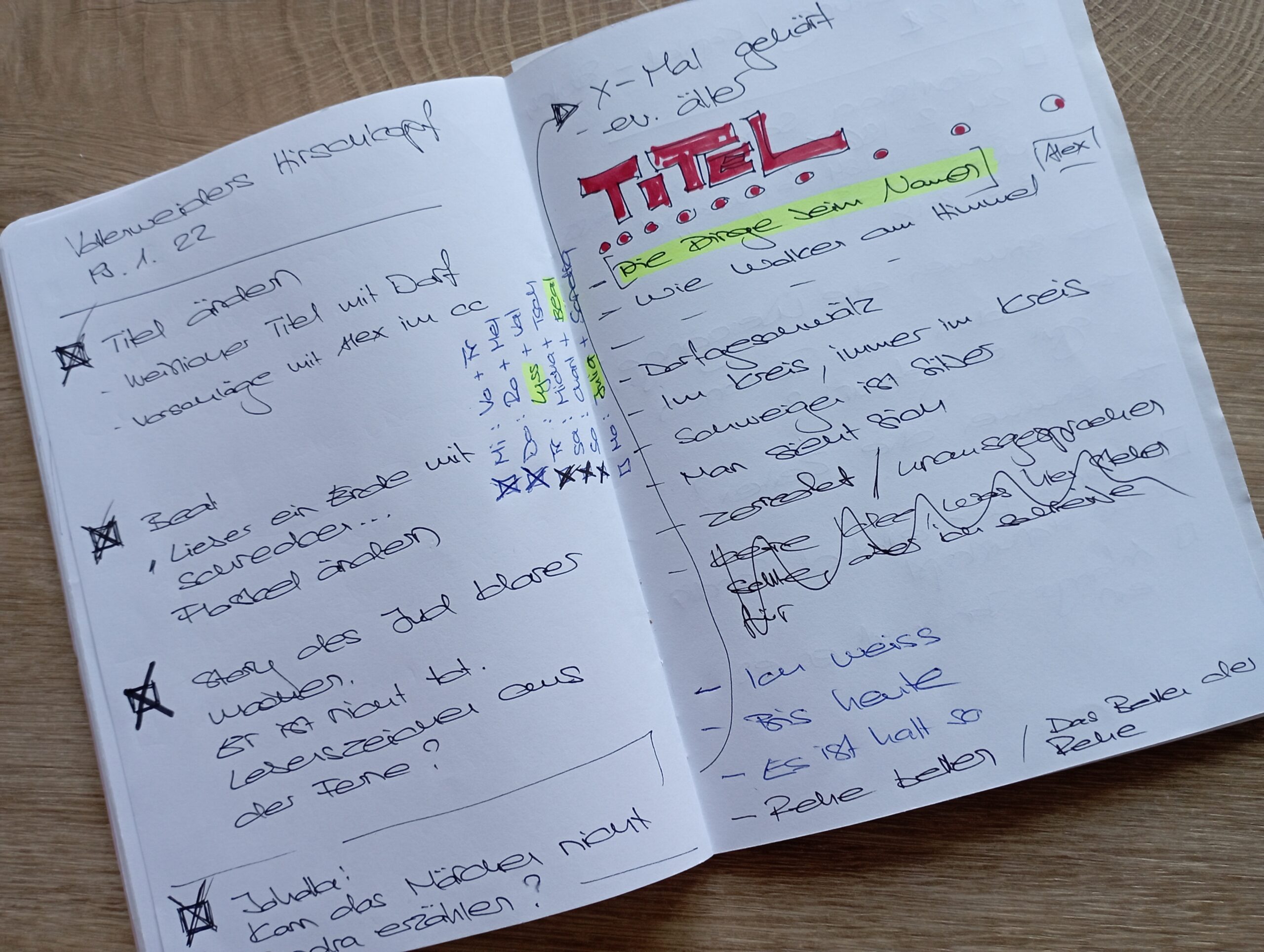

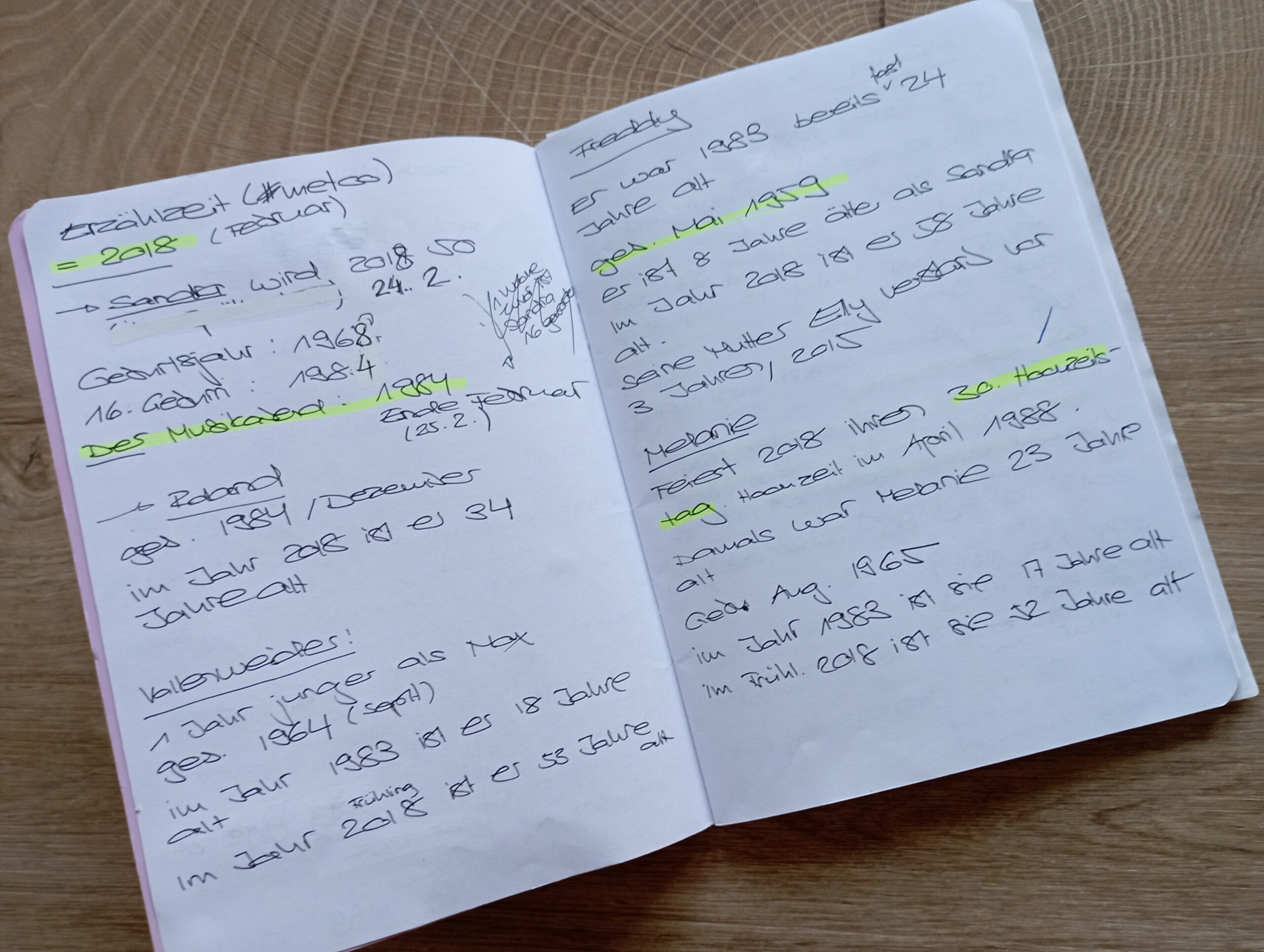

Wann alles begonnen hat, weiss niemand. Vielleicht an jenem Sommerabend vor ein paar Jahrzehnten. Beim Unterhaltungsabend des Musikvereins. Im Halbdunkel beim Eingang zum Gerätespeicher der Turnhalle. Ein junger Mann küsst eine Frau. Sie liebt ihn nicht und er liebt sie nicht. Aber wenn er will, soll sie wollen. Vielleicht beginnt die Geschichte aber erst viel später, als Vollenweider, der damals zusah und den Mut nicht fand einzuschreiten, die Geschichte aufschreibt. Alles aufschreibt, in ein grosses Kuvert packt und die Seiten an einen Verlag schickt, in der Hoffnung, daraus werde mehr als bloss eine Geschichte. Aber wahrscheinlich begann die Geschichte schon viel früher, ist jener Moment bei der Turnhalle nur das Kippen einer der vielen Dominosteine, die in diesem Dorf dauernd fallen, wie in Zeitlupe und doch unaufhaltsam, wie ein Naturgesetz. Vollenweider schreibt schon immer, seit er schreiben kann. Über den Selbstmord seines Bruders, die unglückliche Liebe zu Sandra, den frühen Tod seiner Mutter und die Schläge seines Vaters. Auch dann noch, als man ihm im Dunkeln mitten auf der Dorfstrasse zusammenschlägt. Denn jenes Mädchen, jene junge Frau, war Sandra, seine Liebe.

«Die grössten Reichtümer aber, die der Mensch besitzen kann, sind Geld und Geschichten. Beides bedeutet Macht.»

Aber „Die Dinge beim Namen“ ist mehr als die Geschichte von Vollenweider und seiner Geschichte. Da ist Freddy, der nach dem Tod seiner Eltern allein in seinem Haus lebt. Er sammelt Käfer. Weiss alles über Käfer. Kauft sich zwischendurch auch einmal ein seltenes Exemplar, spiesst sie nach seinen Ausflügen auf Nadeln und lässt sie sterben. Bis sie beschriftet und in Ordnung gebracht Teil seiner Sammlung sind. Niemand nimmt Freddy ernst. Oder Chantal, die am Dorfrand, in der Rosenegg, wo weit und breit keine Rosen blühen, zwischen Sägerei und Selbstbedienungstankstelle, den Männern von nah und fern das bietet, was ihnen in den Schlafzimmern zuhause verwehrt bleibt. Nicht nur Sex, eine unkomplizierte Nummer. Sex ist meist nur das schnelle Vorspiel dessen, was Chantals Kunden viel wichtiger zu sein scheint; Mann will reden, Mann will ein Stück Illusion, ein Stück heile Welt.

«Das war er wieder, der Schmerz, der sich seit Jahrzehnten durch Beats Brust frass wie der Holzwurm durchs Gebälk seines Schlafzimmers.»

In Rebekka Salms packendem und faszinierenden Romandebüt blickt man durch zwölf Augenpaare auf das, was unter der Dorfoberfläche brodelt, seit Jahrzehnten, einmal mehr, einmal weniger. Rebekka Salms klug erzählter Roman, dieses feinmaschige Netz aus Geschichten und Charakteren, verblüfft durch seinen Witz, seine kraftvolle Sprache und den gleichwohl grossen Respekt vor dem Personal. So sehr sie alle gefangen sind von den ehernen Gesetzen einer trügerischen Dorfidylle, so sehr sind sie Opfer ihrer selbst, der Unfähigkeit auszubrechen, sich dem scheinbar Unausweichlichen entgegenzustellen. Rebekka Salm erzählt, als würde eine Billardkugel eine nächste in Bewegung bringen, die Ordnung in diesem Wimmelbild auf den Kopf stellen. Und nicht zuletzt sind die Farben ihres Erzählens derart intensiv, das ich kaum glauben kann, dass dies ein Debüt sein soll. Und dann sind da noch diese Sätze. Extrahiert man sie aus ihrem Kontext, werden sie zu Perlen, die man bei zu unachtsamen, zu schnellem Lesen allzu leicht übersieht. Sätze, die funkeln, die das Licht brechen, vielfarbig werden!

Interview

Ich spüre deine Lust, deine Freude, deinen Witz, deinen Schalk. Natürlich weiss ich, wie viel Knochenarbeit, wie viel Energie und Zeit es braucht, bis ein Buch zur Lektüre bereitliegt. Wie schaffst du es, derart viel Esprit in ein Buch zu packen, mich glauben zu lassen, das Schreiben ginge so flockig leicht wie die Lektüre deines Romans?

Was bin ich froh, dass die Lektüre des Romans nicht ein ähnlicher «Chnorz» ist, wie es der Schreibprozess zeitweise war.

Am Anfang fällt mir das Schreiben meist leicht. Ich habe Bilder im Kopf. Figuren gehen, humpeln oder schlurfen durch meine Gedanken. Die Sonntagshosen der Männer haben Bügelfalten. Einer raucht Pfeife. Kannst du den Tabak riechen? Ich bringe zu Papier, was ich vor meinem inneren Auge sehe. Das geht ganz leicht. Dann lege ich den Stift beiseite und lese durch, was da steht auf dem Papier. Jetzt scheinen mir die Bilder, die ich in Worte gefasst habe, unpräzise, platt und wenig originell. Ich formuliere also um, ersetze Verben durch treffendere Verben, streiche Adjektive. Das ist die Phase, in der ich zweifle, an mir und am Text. Wenn ich aber durchhalte, nur lange genug schreibe, umformuliere und streiche, erreiche ich mit etwas Glück irgendwann den Punkt, an dem mir das Geschriebene gefällt. Der «Chnorz» löst sich auf. Die Bilder auf dem Papier stimmen nun mit den Bildern in meinem Kopf überein.

Neben all der Fabulierkunst, die Vielfarbigkeit, den Abgründen und Wahrheiten erzählt dein Roman von den Fallgruben des Lebens, den Fesseln, denen man scheinbar nicht entkommen kann, den ehernen Gesetzen, die Leben dominieren. Ist dein Schreiben dein Messer gegen Fesseln?

Nein, das Schreiben ist mir kein Messer. Das Schreiben ist mir eher ein Reissbrett, auf dem ich die Fesseln und Fallgruben des Lebens präzise aufzeichnen und vermessen kann.

Das bringt sie nicht zum Verschwinden, leider. Aber dadurch, dass ich nun ihre genaue Lage, Grösse und Beschaffenheit kenne, verlieren sie ihre diffuse Bedrohlichkeit. Und damit lässt es sich leben.

Ich bin sicher, dass du bei 99% aller LeserInnen mit einer deiner Figuren etwas anklingen lässt, was betroffen macht, das mir als Leser Wiedererkennung schenkt. Du erzählst, was alle kennen und doch scheint es entlarvend. Spiegelst du?

Meine Figuren sind keine Helden. Im Gegenteil. Allesamt sind es Menschen, die gegen alltägliche Widrigkeiten kämpfen, die ihr Glück suchen, die sich irren und die fehlen, die mutlos und beschämt sind. Und ich vermute, all das steckt in jedem von uns drin. In mir auf jeden Fall.

Das Modell Ehe wird ebenso in Frage gestellt wie „Liebe“, „Dorfgemeinschaft“ oder sogar „Freundschaft“. Du demontierst mit Lust und Wonne. Ich weiss sehr gut, dass man Idyllen nachjagt. Bücher, Filme, Musik und Bilder sind voll davon. Warum halten wir uns dermassen fest an ihnen?

Warum halten wir uns dermassen fest an Idyllen? Vermutlich weil sie genau das sind: idyllisch. Perfekte, sorgen- und schmerzfreie Zustände.

Wir sitzen mit einem kühlen Glas Weisswein auf dem Balkon, das Raclette brutzelt im Pfännchen, die oder der Liebste ist bei uns, wir streiten uns nicht und im Abendlicht sehen wir die Schönheit des anderen, wie wir sie schon lange nicht mehr gesehen haben. Das Telefon schweigt. Die Steuern sind bezahlt. Der Hosenbund kneift nicht. Die Liste ist beliebig erweiterbar. In diesen Momenten scheint das Leben schwerelos. Wer würde diesen Momenten nicht nachjagen wollen?

Dass das Leben kein Ponyhof ist, wissen wir alle. Vielleicht halten wir Idyllen in Bücher, Filmen und Musik fest, um uns stets vergewissern zu können, dass es sie tatsächlich gibt, dass sie wiederkommen, irgendwann.

Du liebst dein Personal, das spüre ich. Ich liebe es auch, alle irgendwie. Meistens werden nicht unsere Ecken und Kanten geliebt, sondern die mit Bedacht gepflegten glatten Flächen. Anpassung ist alles. Und doch ist da doch der Wunsch nach Originalität, auch in den Leben deiner ProtagonistInnen.

Meine Figuren möchten dazugehören. Zu einer Dorfgemeinschaft. Ausserhalb dieser Dorfgemeinschaft sind sie einsam und alleine. Und wer sind sie denn überhaupt, wenn niemand da ist, der sie sieht, der mit ihnen redet? Um dazuzugehören sind sie bereit, ihre Ecken und Kanten zu verbergen. Sind sie dann aber drin, in der Dorfgemeinschaft, kann es passieren, dass keiner sie wahrnimmt, weil sie ohne Ecken und Kanten niemand sind, den es wahrzunehmen lohnt. Dann, vielleicht, zeigen sie sich. Und wenn sie Pech haben, dann ist das, was da zum Vorschein kommt, zu viel fürs Dorf. So versuchen sie stets die Balance zu halten zwischen ihrem Wunsch nach einem «Wir» und ihrem eckigen und kantigen «Ich». Ich vermute Mal, damit unterscheiden sich meine Figuren gar nicht so sehr von dir und mir, oder?

Rufen jetzt deine ehemaligen Nachbarn an?

Bis jetzt zum Glück nicht. Wenn ich aber die Wahl habe, zwischen ehemaligen Nachbarn, die anrufen, um mir zu sagen, dass sie enttäuscht darüber sind, wie ich das Dorf dargestellt habe und den anderen, die so beleidigt sind, dass sie nicht mehr mit mir reden – dann sind mir die Ersteren tausend Mal lieber.

Rebekka Salm, geboren 1979, wohnhaft in Olten, studierte Islamwissenschaften und Geschichte in Basel und Bern, arbeitet als Texterin, Moderatorin und Erwachsenenbildnerin. Publikationen in verschiedenen Literaturformaten, 2019 gewann sie den Schreibwettbewerb des Schweizer Schriftstellerwegs. Ihre Siegergeschichte ist im Buch «Das Schaukelpferd in Bichsels Garten» (2021) erschienen.

Beitragsbild © Frederike Asael

Gastbeitrag von Sarah-Sophie Engel

Gastbeitrag von Sarah-Sophie Engel

Gastbeitrag von Nina Hurni

Gastbeitrag von Nina Hurni