Sie wacht auf aus dem Kälteschlaf auf einem fremden, erdähnlichen Planeten. Sie ist die einzige. Alle andern, die auf dem Flugschiff auf einen Neustart auf einem weit entfernten Planeten hofften, kamen bei der Bruchlandung im Eis ums Leben. Michael Stavarič begleitet zwei Frauen, in die Vergangenheit und in die Zukunft. Eine Vergangenheit, in der die Zukunft beginnt, eine Zukunft, in die man sich zurückgeworfen fühlt.

Die Geschichte der Menschheit ist verwoben mit dem Entdeckergeist von (männlichen) Pionieren: Roald Amundsen, der als erster den Südpol erreichte, Magellan, dessen Schiff als erstes die Welt umsegelte oder Fridjof Nansen, der Grönland zu Fuss durchquerte, mit den Inuits lebte und gar den Friedensnobelpreis erhielt.

Eliane Duval lebt im 24. Jahrhundert. Und nachdem man der Erde mit Lichtkriegen beinahe den Garaus gemacht hatte, besiegelte ein riesiger Komet das Schicksal des Planeten restlos, liess ihn zerbersten und alles auslöschen, was sich nicht auf das einzige Flug- und Fluchtschiff retten konnte. Mit dabei Eliane Duval, die, Wissenschaftlerin geworden, die Stammzellen vieler Tiere mit in den Orbit transportiert, um auf einem erdähnlichen Exoplaneten neu beginnen zu können. Es sollte eine zweite Chance werden, nachdem man die erste zunichte gemacht hatte. Kommandant des Schiffes ist Dallas, mit dem sie mehr als eine Freundschaft verbindet. Doch in dem Moment, in dem das Flugschiff seine lange Reise weit über die bisherigen Grenzen beginnt, die Reste der Erde verglühen, wird klar, dass die Mission des Rettungsschiffes unter keinem guten Stern steht. Es sind viel zu viele Menschen auf dem Schiff und viel zu wenige Kälteschlafboxen. Viele der Geretteten werden die lange Reise nicht überstehen. Das Floss der Medusa droht nach gegenseitiger Zerfleischung unterzugehen. Die lange Kette von Katastrophen nimmt kein Ende.

nunaulluq (ᓄᓇ ᐅᓪᓗᖅ), Land des Tages

Lange Zeit später wacht Eliane auf in den Trümmern des Flugschiffes. Im Eis eines fremden Planeten, dem sie den Namen Winterthur gibt, weil sie einst in den kalten Laboratorien eines Grosskonzerns im schweizerischen Winterthur arbeitete. Sie scheint die einzige Überlebende zu sein. Und weil sie als Kind viel bei ihrem Grossvater auf Grönland lebte und weiss, wie man in der Eiswüste überlebt, dass die Kälte nicht nur ein lebensbedrohender Feind sein muss, nimmt sie als Letzte den Kampf auf.

«Fremdes Licht» ist eine virtuose Mischung aus Dystopie, Science Fiction und Abenteuerroman, den Michael Stavarič nicht einfach linear erzählt, den Überlebenskampf einer starken Frau, sondern in Rückblenden von Geschichte(n), der Geschichte der Inuit, der Geschichte ihrer Familie, der Geschichte eines untergegangenen Planeten. Im zweiten Teil des Romans erzählt Michael Stavarič das Zusammentreffen einer jungen Inuit mit dem norwegischen Entdecker Fridtjof Nansen, der mit seinem Schiff Fram nicht bloss den geographischen Nordpol erkunden will, sondern die Lebensart eines ganzen Volkes, das in einer scheinbaren Wüste aus Eis und Schnee nicht nur zu überleben weiss, sondern eine eigene, friedfertige Kultur entwickelte. Uki, die Nansen an seine Frau Eliane erinnert, neugierig und vom Kapitän des mit lauter Sonderbarkeiten beladenen Schiffes fasziniert, geht mit Mannschaft und Schiff mit auf die Reise nach Süden. Zuerst in den Hafen New Yorks, später mit einem Begleiter an die Weltausstellung von 1893 in Chicago, bei der alle Errungenschaften der Elektrizität den Besuchern als Tor zu einer neuen Epoche präsentiert werden. Uki wird zur Entdeckerin, nur von einer andern Seite, aus anderer Perspektive. Beinahe geschluckt von einer Welt, die sich im Rausch des Fortschritts im Spiegel sonnt, die sich mit Lichtgeschwindigkeit von der Welt entfernt, in der die junge Uki aufgewachsen ist.

atsanik (ᐊᑦᓴᓂᒃ), Nordlicht

Beide Geschichten, jene der Wissenschaftlerin Eliane Duval im 24. Jahrhundert und jene von Uki im 19. Jahrhundert, die Nansen an seine Frau Eliane erinnert, verbinden sich am Ende des Romans. Eines Romans, der mich als Leser in einen rauschhaften Zustand zog. Eine Geschichte, die Fiktion und Reales so gekonnt vermischt, dass man Lust bekommt, nachzulesen, über das Buch hinaus zu „forschen“. Sei es, wenn Michael Stavarič von der Sprache der Inuit erzählt, dem Leben auf der Fram, dem Schiff, mit dem man durch natürliche Eisdrift den Nordpol erreichen wollte, der Weltausstellung in Chicago, an der sich Tesla und Edison in ihrer Potenz duellierten oder vom Plan der Menschen irdisches Leben auf einer Art Arche auf einen anderen Planeten zu transportieren.

Wer „Fremdes Licht“ liest, fröstelt manchmal, sei es in Grönland an der Küste oder auf dem Exoplaneten Winterthur. Michael Stavarič hat die Kälte verinnerlicht und erzählt davon, dass weder Hitze noch Feuer, nicht einmal Wärme und Kraft das Leben in eisiger Kälte ermöglichen. Nur Leidenschaft und Hingabe. Grosse Erzählkunst!

Interview mit Michael Stavarič:

Zwei Frauen, zwischen denen ein halbes Jahrtausend liegt, beide in Schnee und Eis aufgewachsen. Sie beschreiben diese Leben, die Kälte, das Überleben auf das Wichtigste reduziert, als wären sie von einer langen Reise durch Grönland zurückgekehrt. Sie erzählen, als wären sie dem Volk der Inuit ganz nahe gekommen. Wie nahe?

Die Auseinandersetzung mit alten Kulturen interessiert mich seit je her, ich verorte im archaischen Wissen und Leben diverser Naturvölker so etwas wie „Wahrhaftigkeit“. Meine Auseinandersetzung mit dem Inuktitut (der Sprache der Inuit) und folglich auch mit dem kulturellen und sprachlichen Selbstverständnis dieser Völker erfolgte allerdings erst im Zuge der Romanrecherchen. Am Anfang stand die Faszination für die für mich futuristisch anmutenden Schriftzeichen, die Art und Weise der Metaphorik (Stichwort: das Wasser, das sich im Meer wie ein Fluss bewegt) – und diverse alte Reiseberichte.

itqujaq (ᐃᑦᖁᔭᖅ), lose im Meer umher irrende Schneeflocken, Quallen

Während man 1893 an der Weltausstellung in Chicago mit der „Weissen Stadt“ den endgültigen Sieg der Technik über das natürliche Leben feierte, die Elektrizität das Tor zu unbegrenztem Fortschritt sein sollte, schrammt ein halbes Jahrtausend später das, was von der Zivilisation übrig geblieben ist über das Eis eines fremden Planeten und zerschellt. Ist das eine Ikarus-Geschichte?

Man könnte das durchaus so interpretieren – zunächst schliesst sich ganz banal ein Kreislauf, wobei augenscheinlich ein neuer Zyklus beginnt (das vorangestellte Songzitat von Hooverphonic nimmt es vorweg: the end is always the start of a new episode). Der Fortschritt und die Zukunft bilden dabei stets den Widerpart zum archaischen, naturbelassenen Leben und der Vergangenheit. Was sich da genau aus dem Eis (nicht Asche) erhebt, darüber liesse sich jetzt wunderbar spekulieren. Es hat vor allem auch mit meinem allerersten Roman „stillborn“ zu tun, wo es eine Protagonistin namens Elisa gibt, die sich dem Element Feuer verschrieb und am Ende des Buches in einem Schneesturm verschwindet; jetzt muss man nur noch 1+1 zusammenzählen!

Sinnaliuqpuq (ᓯᓐᓇᓕᐅᖅᐳᖅ), versuch zu schlafen, ganz egal, was der Frost auch im Schilde führt

Elaine Duvals Kampf ist ein Kampf gegen die absolute Einsamkeit. Ein Zustand, dem man höchstens dem Schwerkriminellen in Einzelhaft zutraut. „Fremdes Licht“, zumindest der erste Teil des Romans, ist eine Robinsonade ohne Hoffnung. Wie weit können Sie sich der Einsamkeit aussetzen?

Das erinnert mich an ein altes Filmzitat, das da lautet: Hoffnung ist etwas Gutes, und das Gute stirbt nicht! Die Einsamkeit setzt uns Menschen eklatant zu, vor allem deshalb, weil wir uns selbst nur durch andere Individuen als menschliche Wesen betrachten können. Fehlt dieser Kontext, verlieren wir auch unsere Menschlichkeit, gewiss auch im philosophischeren Sinne.

kiinarlutuq (ᑮᓇᕐᓗᑐᖅ), eine Frau, die ihr Trauergesicht wie ein Mahnmal vor sich herträgt

Uki, die junge Inuitfrau, begegnet dem Forscher Fridtjof Nansen. Er nennt sie im Geheimen Elaine, nach seiner Frau, sie ihn Vogelmann, weil er ihrem Volk einen aufziehbaren Vogel präsentiert und der jungen Frau ein dickes Buch über die Welt der Vögel schenkt. Es verbindet sie eine scheue Liebe. Nansen ist Geschichte, Uki Fiktion. Ist ihr Roman die Liebesgeschichte von Geschichte und Fiktion?

Tatsächlich habe ich mich dafür entschieden, der historischen Figur von Fridtjof Nansen eine meiner Kreationen (Uki) vor die Nase zu setzen. Wobei mir auch sehr daran lag, mich ganz bewusst von der echten Historie zu lösen, man darf also bei weitem nicht alles für bare Münze nehmen, was ich Nansen hier als Wesenheit andichte. Wenn einander Genres innerhalb eines Werkes begegnen, so mag dies vielleicht manche überfordern – mich beflügelt dies. Da bin ich ganz bei den alten Universalgelehrten: Alles ist in allem, omnia in omnibus. Daher wohl auch das Enzyklopädische – pars pro toto – in diesem Buch.

An guta (ᐊᖑᑕᖅ), die Totensammlerin

Sie beschreiben eindrücklich, wie Uki langsam, in die von Zeit getaktete Welt der „Zivilisierten“ vordringt, bis an die Weltausstellung in Chicago, dem Tempel des Fortschritts. Uki als Entdeckerin, als Erobererin, die fast mit dem Leben bezahlt. „Fremdes Licht“ ist ein Roman über die Zeit, über die Beziehung zwischen Vergangenheit und Gegenwart, über Perspektivenwechsel. Wäre es nicht die Aufgabe eines jeden, wenigstens den Versuch zu starten, die begrenzte Sicht von einem Innen ins Aussen aufzubrechen?

Für Uki ist die Weltausstellung mit ihren Errungenschaften ein fremder Planet, der zugleich, bei aller Faszination, das Leben ihres Volkes bedroht. Ihre Nachfahrin Elaine wird im Grunde ihres ganzen Fortschritts entledigt und knüpft dort an, wo Uki einst in Grönland stand. Beide Figuren sind zweifelsohne Entdeckerinnen, Bewahrerinnen, Reisende, Suchende und – ja doch – Lichtträgerinnen. Wenn wir zum Himmel schauen und die Sterne bewundern, blicken wir in die ferne Vergangenheit und betrachten Dinge, die vermutlich gar nicht mehr existieren. Das Licht ist, wenn man so will, die sichtbare Zeit! Ich behaupte jetzt mal, es ist unsere Pflicht, über Grenzen hinweg zu denken, den Blick über den Tellerrand zu wagen und uns auf eine Reise zu begeben. Wenn man diese Schritte wagt, steht einem vieles (auch im eigenen Kopf) offen, nicht zuletzt auch die Abkehr von diversen Ängsten. Ich hoffe, meine beiden Protagonistinnen beweisen dies …

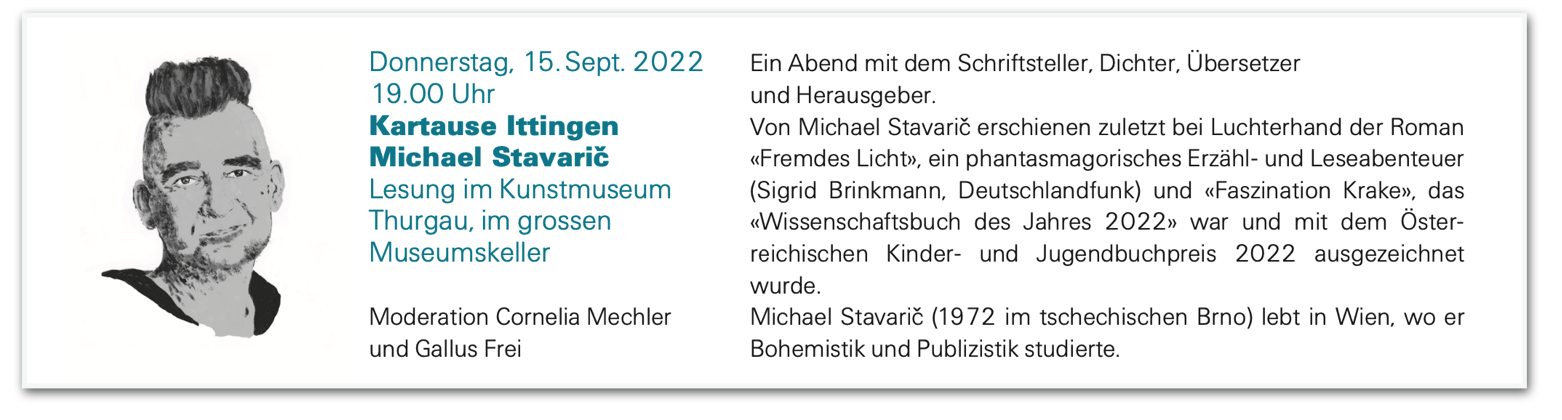

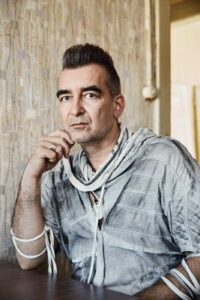

Michael Stavarič wurde 1972 in Brno (Tschechoslowakei) geboren. Er lebt als freier Schriftsteller, Übersetzer und Dozent in Wien. Studierte an der Universität Wien Bohemistik und Publizistik/Kommunikationswissenschaften. Über 10 Jahre lang tätig an der Sportuniversität Wien – als Lehrbeauftragter fürs Inline-Skating. Zahlreiche Stipendien und Auszeichnungen, zuletzt: Adelbert-Chamisso-Preis, Österreichischer Staatspreis für Kinder- und Jugendliteratur. Lehraufträge zuletzt: Stefan Zweig Poetikdozentur an der Universität Salzburg, Literaturseminar an der Universität Bamberg.

Beitragsbild © Yves Noir

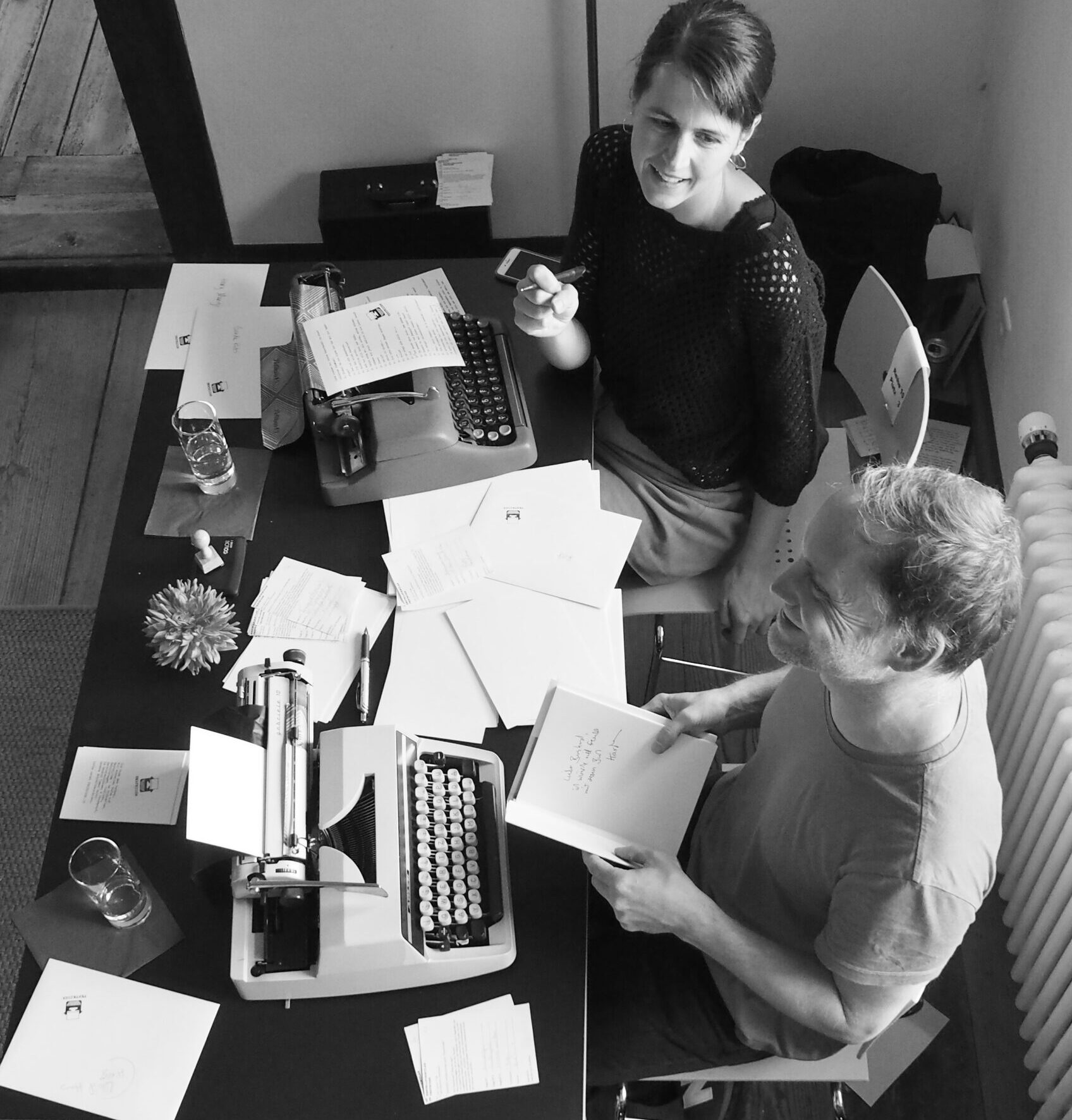

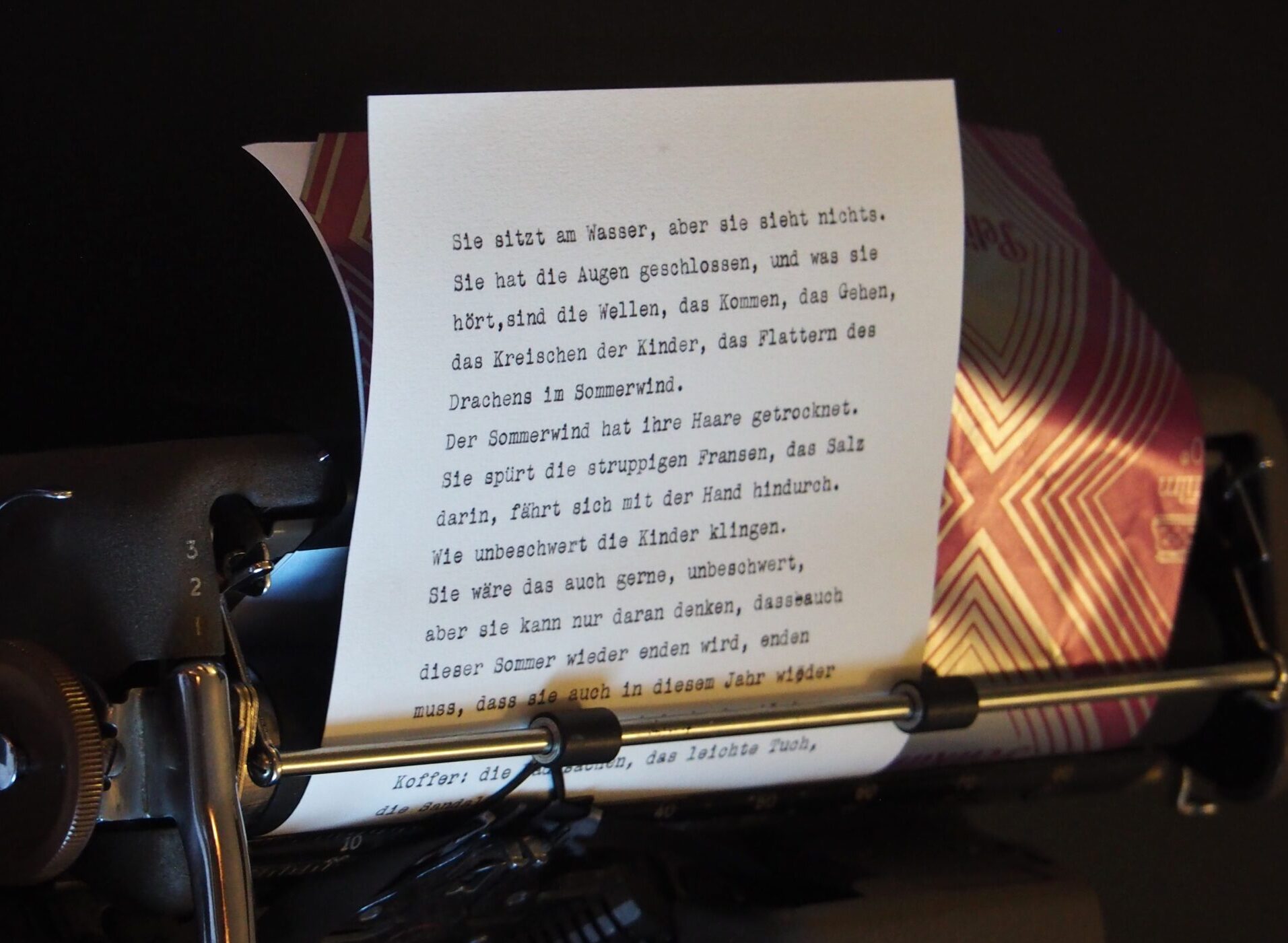

«Auszug aus meiner Improvisations-Partitur für den gemeinsamen Auftritt mit Simone Lappert vom 8. Juli 2022: Zeit, dunkel, knacken -> Auto-Groove -> leise, zerzaust, warm -> (stop) -> Moon-Raggae -> Glühmotten -> […] -> Rückblende, optimistisch -> (stille) -> AUSRASTEN […] Herzlichen Dank an alle für die inspirierenden Begegnungen.» Andreas Bissig

«Auszug aus meiner Improvisations-Partitur für den gemeinsamen Auftritt mit Simone Lappert vom 8. Juli 2022: Zeit, dunkel, knacken -> Auto-Groove -> leise, zerzaust, warm -> (stop) -> Moon-Raggae -> Glühmotten -> […] -> Rückblende, optimistisch -> (stille) -> AUSRASTEN […] Herzlichen Dank an alle für die inspirierenden Begegnungen.» Andreas Bissig