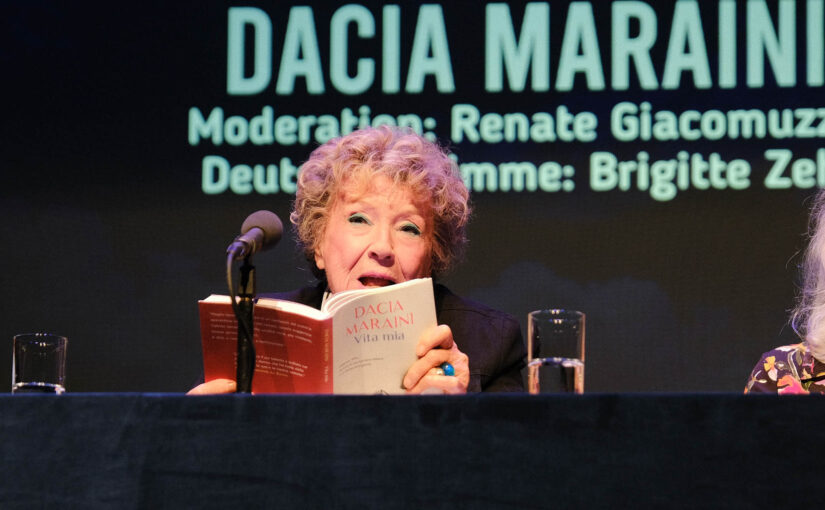

Was ist für sie das Salz in der Suppe? Für die einen mag es der Erfolg im Beruf sein, die Anerkennung, der Applaus, für andere die Momente der Verzückung, das fluide Glück, oder die Begegnung mit Menschen, bis zur Unmittelbarkeit. Sprachsalz, ein grossartiges Literaturfestival in Kufstein im Tirol bietet an drei Tagen die Gelegenheit, der Literatur so nahe zu kommen, wie sonst kaum: Einzige Voraussetzung; man muss sich aufmachen. Dacia Maraini, eine der Grossen der italienischen Literaturszene, eine unermüdliche Kämpferin, nicht nur in der Literatur mit ihrem Buch „Ein halber Löffel Reis“, ein autobiographischer Roman über ihre Gefangenschaft als Kind zusammen mit ihrer Familie in einem japanischen Internierungslager während des zweiten Weltkriegs oder die japanische Autorin Mieko Kawakami, von deren deutscher Erstveröffentlichung „Brüste und Eier“ der japanische Grossmeister Maruki Murakami meinte So grossartig, dass es mir den Atem raubt oder der russische Schriftsteller Viktor Jerofejew, der 2022 mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine sein Heimatland verlassen musste und seither in Berlin lebt und mit blitzgescheiten und scharfzüngigen Büchern wie „Der grosse Gopnik“ zu Lebzeiten Putins wohl nie mehr einen Fuss in sein Heimatland setzen kann – um nur drei von einer langen Liste grosser Namen aufzuzählen. Wie jedes Jahr glänzen die internationalen Literaturtage in Kufstein im Tirol mit einem überzeugenden Mix aus grossen Namen, wichtigen Themen und Autorinnen und Autoren, denen die grosse Bühne endlich die Gelegenheit bietet, sich einem breiteren Publikum zu zeigen.

Dacia Maraini, eine der Grossen der italienischen Literaturszene, eine unermüdliche Kämpferin, nicht nur in der Literatur mit ihrem Buch „Ein halber Löffel Reis“, ein autobiographischer Roman über ihre Gefangenschaft als Kind zusammen mit ihrer Familie in einem japanischen Internierungslager während des zweiten Weltkriegs oder die japanische Autorin Mieko Kawakami, von deren deutscher Erstveröffentlichung „Brüste und Eier“ der japanische Grossmeister Maruki Murakami meinte So grossartig, dass es mir den Atem raubt oder der russische Schriftsteller Viktor Jerofejew, der 2022 mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine sein Heimatland verlassen musste und seither in Berlin lebt und mit blitzgescheiten und scharfzüngigen Büchern wie „Der grosse Gopnik“ zu Lebzeiten Putins wohl nie mehr einen Fuss in sein Heimatland setzen kann – um nur drei von einer langen Liste grosser Namen aufzuzählen. Wie jedes Jahr glänzen die internationalen Literaturtage in Kufstein im Tirol mit einem überzeugenden Mix aus grossen Namen, wichtigen Themen und Autorinnen und Autoren, denen die grosse Bühne endlich die Gelegenheit bietet, sich einem breiteren Publikum zu zeigen.

Wer die Liste aller bisher ins Sprachsalz eingeladener Künstler*innen liest, ist schwer beeindruckt. Da findet sich fast alles, was ein literaturinteressiertes Herz in Wallung bringt. Erstaunlich, was das Team um den Festivalgünder, Autor, Komponist und Musiker Heinz D. Heisl seit fast einem Vierteljahrhundert aus dem Boden stampft; ein Fest der Literatur, ein Tummelplatz für all jene, denen die Literatur, das Buch, die Kunst, die Musik Türöffner zu etwas viel Grösserem sind, zu einer Welt, die all jenen verborgen bleibt, die bloss im Hamsterrad des Alltags rennen. So sehr sich der Inn in Kufstein von seiner abweisenden, distanzierten Seite zeigt, einem bewusst wird, wie bedrohlich gefährlich dieses milchig weisse Wasser werden kann, wie hoch die Mauern zu seiner Bändigung sind, so nah wird mir die Kunst, die Welt aus Leidenschaft, Poesie und Erzählkunst im Kultur Quartier, einer Festivallocation, die alles bietet, was ein Festivalpublikum braucht; stimmige Räume, in denen man sich dem Sound der Sprache hingeben kann, ein Festivalzentrum für Begegnungen, Gespräche, ganz nah einem leckeren Kaffee, einem guten Glas Wein. Da sitzt sogar einer an einer kleinen Hermes Reiseschreibmaschine und schreibt, tippt mit grünem Hut und seinem Zeigerfinger. Marco Kerler, Dichter aus Deutschland, schenkt jedem, der sich auf den Stuhl neben ihn traut, ein Poem, ein Gedicht, ein Unikat, witzig, hintersinnig, kitschig, romantisch, um es nachher, eine Treppe tiefer vor der Linse festzuhalten. Da wird Literatur zu einem Stück von mir. Ich nehme sie nicht nur in meinem Herzen mit nach Hause, sondern mir fast unmittelbar auf den Leib geschnitten.

Wie ich ihn mag, den alten Mann, der mittlerweile leicht gebeugt, die Bühne besteigt und mit dem Alter ein sympatisches Weilchen braucht, bis er wie immer kluge Antworten gibt. Nicht nur für Schweizer ist Franz Hohler ein beinah kulturhistorisches Urgestein. Wenn er hinter dem Stehpult seine Geschichten vorträgt, dann strahlen Gesichter wie die von Kindern. Man applaudiert aus purer Freude. Franz Hohler ist ein Geschenk. Auch wenn sich der Künstler als Kaberettist zur Ruhe setzte: er weiss, wie er seine Texte in Szene setzen, wie es sich selbst als Instrument seinem überaus aufmerksames Publikum zuwenden muss.

So ganz anders der Sprachkünstler Durs Grünbein, schon vor 30 Jahren mit dem bedeutensten Preis der deutsprachigen Literatur geehrt, dem Georg-Büchner-Literaturpreis, mit seinem Dresden-Epos „Der Komet“, einem Erinnerungsroman an seine Grossmutter, die die Vernichtung der Stadt im Februar 1945 erleben musste. Die Geschichte einer jungen Frau, die hoffnungsvoll in die grosse Stadt zieht, den Mann fürs Leben findet, um unter den amerikanischen Bomben, die die Stadt in Schutt und Asche legen, ihr Leben in Trümmern sieht. Ein Roman, der angesichts der Weltlage aktueller nicht sein kann.

Johan Harstad besuchte Kufstein mit seinem fast 1200 Seiten schweren Roman „Unter dem Pflaster liegt der Strand“, ein Schwergewicht der norwegischen Literatur, ein Roman zwischen den Zeiten, zwischen Coming-of-Age und Agenten- und Wissenschaftsgeschichte, ein Roman vom ganz Grossen und ganz Kleinen. Schade, dass am Festival auf der Bühne nicht mehr diskutiert und ausgetauscht wurde. Nicht nur den Besucher*innen des Festivals hätte sich noch viel mehr erschlossen. Auch den eingeladenen Künstler*innen wäre diese Auseinandersetzung mit ihren Büchern zu gönnen gewesen.

Weitere Gäste waren die vielfach ausgezeichnete Dichterin und Romanautorin Ulrike Draesner, Yannic Han Biao Federer mit zwei berührenden Romanen über Verlust, Hanspeter Düsi Künzler mit einem Roman zwischen Nikotin und Soul, der Wörterfabrikant und Vokabeljongleur Stephan Tikatsch und die Dichterin und bildende Künstlerin Erika Wimmer Mazohl.

Der Südtiroler Matthias Schönweger, Aktionskünstler, Sprachjongleur, Literaturperformer beschliesst das diesjährige Festival. Ein Mann, dessen Leben ganz Kunst ist, dessen Aufritte jedesmal Inszenierung sind, der mit jeder Faser verspielte Lebensfreude ausstrahlt, dessen Bücher zu Kunstwerken, Nachzeichnungen seiner Gedankenwelt, Spielwiese seiner grenzenlosen Fantasie sind. Ein Mann, dem ich schon in seiner Heimatstadt Meran begegnete, dessen Herzlichkeit und Nähe sich unauslöschlich einbrannte. Sprachsalz zeigte den Film «MENSCH, msch!», der Einblicke in sein Schaffen, seine Archive und seine Denkbewegungen gewährt. Matthias Schönweger ergänzt mit einer seiner legendären Performances.

Sprachsalz 2025 war ein Ereignis! Mit viel Leidenschaft perfekt organisiert, volle Säle, zufriedene Gesichter. Ein prickeldes Vollbad in der Literatur. Schon jetzt ein Fixpunkt in meinem Kalender für den Frühherbst 2026.

Danke!

Titelfoto: Dacia Maraini © Denis Moergenthaler / Sprachsalz

2010 debütierte Anna Weidenholzer mit ihrem Erzählband „Der Platz des Hundes“, der von der Kritik einhellig gelobt wurde. Damals ein Versprechen für die Zukunft. Heute ist Anna Weidenholzer ein Eckpfeiler der deutschsprachigen Literatur. Nach ihrem Erzählband erschienen drei Romane: „Der Winter tut den Fischen gut“, „Weshalb die Herren Seesterne trugen“ und „Finde einem Schwan ein Boot“. Schon allein die Titel ihrer Bücher öffnen Türen, beschreiben programmatisch, was der Autorin wichtig ist. Anna Weidenholzer erzählt nicht einfach ein Stück Erlebtes, keine blossen Anektoten, schon gar nicht plottorientiert. Alles, was Anna Weidenholzer schreibt, sind menschliche Verschiebungen, Verwerfungen, die sich im Unscheinbaren manifestieren. Menschliche Verunsicherungen, die sich während des Lesens unweigerlich auf mich als Leser übertragen, eine Verunsicherung, die die Autorin mit ihrem sprachlichen Feingefühl auslöst, eine Mischung aus Verwunderung und Heiterkeit. Genau das, was literarische Feinkost bewirken soll.

2010 debütierte Anna Weidenholzer mit ihrem Erzählband „Der Platz des Hundes“, der von der Kritik einhellig gelobt wurde. Damals ein Versprechen für die Zukunft. Heute ist Anna Weidenholzer ein Eckpfeiler der deutschsprachigen Literatur. Nach ihrem Erzählband erschienen drei Romane: „Der Winter tut den Fischen gut“, „Weshalb die Herren Seesterne trugen“ und „Finde einem Schwan ein Boot“. Schon allein die Titel ihrer Bücher öffnen Türen, beschreiben programmatisch, was der Autorin wichtig ist. Anna Weidenholzer erzählt nicht einfach ein Stück Erlebtes, keine blossen Anektoten, schon gar nicht plottorientiert. Alles, was Anna Weidenholzer schreibt, sind menschliche Verschiebungen, Verwerfungen, die sich im Unscheinbaren manifestieren. Menschliche Verunsicherungen, die sich während des Lesens unweigerlich auf mich als Leser übertragen, eine Verunsicherung, die die Autorin mit ihrem sprachlichen Feingefühl auslöst, eine Mischung aus Verwunderung und Heiterkeit. Genau das, was literarische Feinkost bewirken soll.