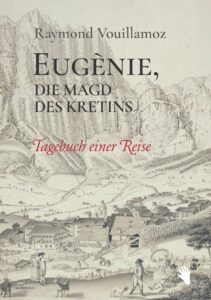

Vor 200 Jahren und mehr gab es viele Gründe, warum man sich gezwungen sah, seiner Heimat, der Schweiz den Rücken zu kehren und auszuwandern. Nicht immer waren es wirtschaftliche Gründe. So wie bei Eugènie und Frederick, die ihr Glück auf der Krim zu finden hofften.

„Kretainismus“ war vor 200 Jahren der Sammeltopf für all jene geistigen und körperlichen Behinderungen und Missbildungen, die man damals infolge Jodmangels und fehlender Hygiene nicht in den Griff bekam. Der Patriziersohn Frederick Zen Zaenen, der in den 80ern des 18. Jahrhunderts im Wallis zur Welt kommt, leidet an dieser Krankheit, ist von schwächlicher Konstitution und hat einen Kropf, ein grosses Geschwulst am Hals. Damals war diese Krankheit nicht unüblich. Das Glück von Frederick Zen Zaenen aber war, dass er einer wohlhabenden und einflussreichen Familie entstammte, die ihn nicht einfach dahinsiechen liess, sondern den werdenden Mann nach Leukerbad zur Kur schickte und ihm dort eine Magd, Fräulein Eugènie, zur Seite stellte.

Eugènie und Frederick verlieben sich. Frederick weiss, welches Glück ihm mit dem Bauernmädchen widerfährt, muss aber hinnehmen, dass ihn seine Familie ächtet und verstösst, als sie erfährt, dass Frederick und Eugènie zur Familie werden. Obwohl Frederick an der Seite seines gestrengen Vaters in dem im Rhonetal grassierenden Krieg zwischen Napoleon ergebenen Truppen und dem katholischen Oberwallis zieht, ist der Bruch in der Familie irreparabel. Fredericks Schicksal wird zu einer ersten Reise, denn es gibt nur zwei Dinge, die ihm zu einem Zuhause werden können, Eugènie mit den Kindern und die Musik. Aber weder die Familie noch die Musik werden zu einem sicheren Hafen. Nicht zuletzt darum, weil Eugènie alles andere als eine dienstbeflissene und ergebene Magd ist und obwohl von niederem Stand alles daran setzt, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Sie lässt sich in Yverdon zur Hebamme ausbilden, zieht mit ihrem Kind in die Fremde und lernt dort nicht nur das Handwerk der Geburtshelferin, sondern die Freiheiten einer sich von den kirchlichen Zwängen emanzipierten Gesellschaft. Weil Eugènie zurück im Wallis sich nicht von ihren aufmüpfigen, antiklerikalen Ideen distanziert, sieht sich die noch junge Familie gezwungen der Enge ihres Heimatkantons den Rücken zu kehren. Sie lassen sich von den Versprechungen einer Kolonie auf der Krim anwerben und eine zweite Reise beginnt.

Frederick findet in seiner neuen Heimat gar eine Orgel. Aber das so leidenschaftlich begonnene Glück beginnt zu schwinden. Nicht nur die Orgel, die er im Hafen einer Krimstadt günstig erstehen konnte, bringt er kaum zum Klingen, auch seine Liebe zu Eugènie, die nun Evgenia heisst, verliert an Farbe und Kraft. Und als ihm Eugènie, die im zaristischen Gesundheitswesen schnell Karriere macht, unterbreitet, dass sie ins ferne Petersburg zu ziehen gedenkt und Frederick ahnt, dass es nicht nur ihr Handwerk ist, dass sie in die Ferne zieht, beginnt sein Stern zu sinken, während der Ihrige zusammen mit ihrem Sohn in für damalige Verhältnisse schwindelerregende Höhen steigt. Eugènie wird Hebamme der Zarenfamilie, Othmar, Eugènie und Fredericks Sohn ein erfolgreicher Arzt. Während Frederick sein Leben an einem Strick beendet, reüssiert Eugènie in der Fremde und schüttelt alles ab, was sie an ihre eigene Herkunft erinnert.

Raymond Vouillamoz’ Debüt ist realistische Fiktion. Feminismus ist keine Erfindung der Neuzeit. Es gab sie immer, die Frauen, die nicht für Gesetz nahmen, was ihnen Tradition und Patriarchat vorsetzten. Auch die Tatsache, dass es lebensgefährlich sein kann, für Gleichberechtigung einzustehen, hat sich nicht wirklich verbessert. Während sich selbst Europa, die westliche Welt noch immer schwer tut, aus einem Geschlechterdenken herauszutreten, werden anderorts Frauen von bärtigen Männern wie Vieh behandelt. Trotz Fiktion ist dieser Roman ein Stück erfrischende Realität, auch wenn das, was von Frederick übrig bleibt, an einem starken Ast einer Linde baumeln muss.

Raymond Vouillamoz wurde 1941 in Martigny im Kanton Wallis geboren. Nach dem Studium wurde er Journalist und Filmkritiker in Neuenburg. 1966 machte er ein Regiepraktikum bei Claude Goretta im TSR und schloss seine Ausbildung mit zwei Kurzfilmen ab. Seit 1970 drehte er zahlreiche Reportage, adaptierte Theaterstücke fürs Fernsehen und drehte Fernsehfilme. 1980 wurde er Chefproduzent für Fernsehfilme, 1990 Programmdirektor bei France 3. 1993, wieder in der Schweiz, war er bis 2003 Programmdirektor beim TSR. 2005 kehrte er in seinen Beruf als Filmregisseur zurück und wurde von der französischen Regierung zum Chevalier des Arts et des Lettres ernannt.

Raymond Vouillamoz wurde im Herbst 2022 in Zürich mit dem Literaturpreis der Stiftung Kreatives Schaffen im Alter ausgezeichnet.

Barbara Heber-Schärer, geboren 1945, lebt in Basel. Sie arbeitet seit 1990 als Lektorin und Übersetzerin, unter anderem von Emmanuel Bove, Paul Ricœur, Joseph Szapski, Leslie Kaplan, Claude Lanzmann und Michèle Desbordes.

Thomas Röthlisberger «Steine zählen», edition bücherlese

Thomas Röthlisberger «Steine zählen», edition bücherlese Thomas Hürlimann «Der Rote Diamant», S. Fischer

Thomas Hürlimann «Der Rote Diamant», S. Fischer Lioba Happel «POMMFRITZ aus der Hölle», edition pudelundpinscher

Lioba Happel «POMMFRITZ aus der Hölle», edition pudelundpinscher Kim de l’Horizon «Blutbuch», DuMont

Kim de l’Horizon «Blutbuch», DuMont

Und dann ist da noch das Buch als haptisches Objekt selbst. Der Verleger Ricco Bilger schafft es immer wieder meisterlich, jedem seiner Bücher jenes Gewand zu geben, das ihm entspricht. Als hätte er wirklich einen Finger mehr in seinem verlegerischen «Händchen».

Und dann ist da noch das Buch als haptisches Objekt selbst. Der Verleger Ricco Bilger schafft es immer wieder meisterlich, jedem seiner Bücher jenes Gewand zu geben, das ihm entspricht. Als hätte er wirklich einen Finger mehr in seinem verlegerischen «Händchen».

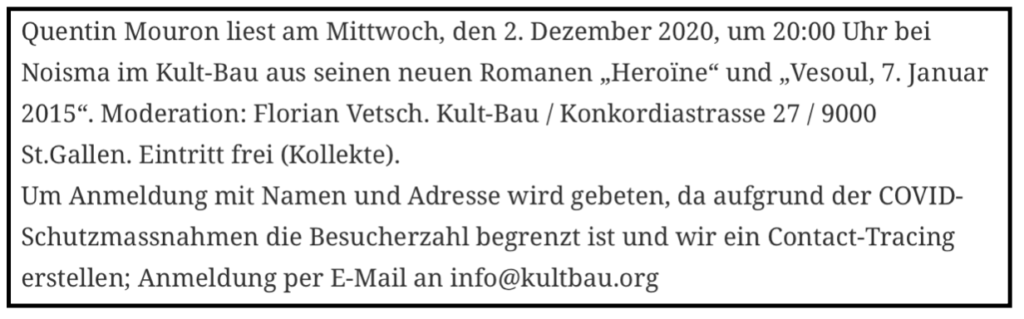

Quentin Mouron, Schriftsteller und Dichter mit schweizerisch-kanadischen Wurzeln wurde 1989 in Lausanne geboren und verbrachte seine Kindheit in Québec. Er schrieb bisher fünf Romane und avancierte schnell zum Stern am Himmel der jungen Literatur in der Romandie und in Frankreich.

Quentin Mouron, Schriftsteller und Dichter mit schweizerisch-kanadischen Wurzeln wurde 1989 in Lausanne geboren und verbrachte seine Kindheit in Québec. Er schrieb bisher fünf Romane und avancierte schnell zum Stern am Himmel der jungen Literatur in der Romandie und in Frankreich.

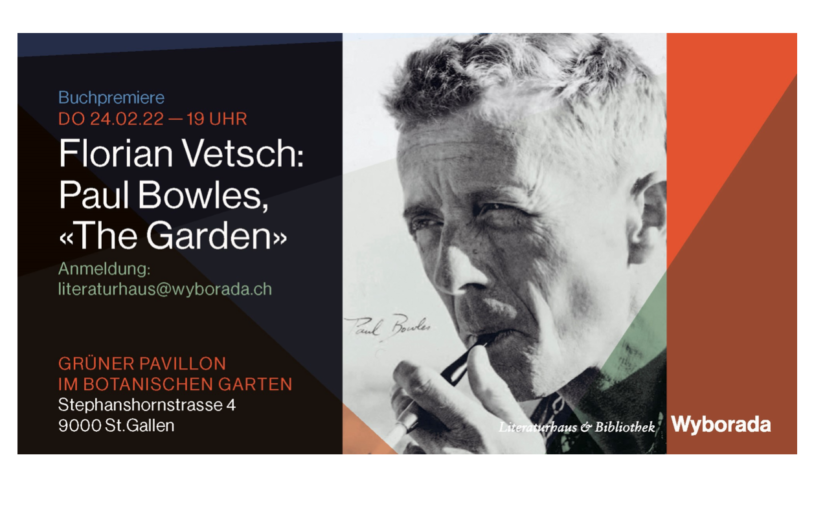

Gastbeitrag von Florian Vetsch, Autor, Übersetzer und Herausgeber amerikanischer und deutscher Beatliteratur

Gastbeitrag von Florian Vetsch, Autor, Übersetzer und Herausgeber amerikanischer und deutscher Beatliteratur