Ein monumentales Werk, das einmal gelesen im Bücherregal nicht nur wegen seiner Ausmasse eine Sonderstellung einnehmen wird! Bernt Spiegel hält der Welt einen Spiegel vor, den Spiegel der Geschichte. In seinem 900seitigen literarischen Schwergewicht erzählt er mit Leichtigkeit und beeindruckender Detailkenntnis das durch die Geschichte gepeitschte Leben zweier Kinderfreunde von den späten Zwanzigerjahren bis nach dem zweiten Weltkrieg. Ein unvergleichliches Epos, dessen Nachhall lange mitschwingt!

Noch ein Roman über den aufkommenden Faschismus im Deutschland der Dreissigerjahre bis zum zerstörerischen Ende des Tausendjährigen Reiches? Ja! Noch ein 900seitiger Schmöker, der sich ohne Krampfgefühle in der Handmuskulatur in Rückenlage nicht lesen lässt? Wenn er gut geschrieben ist, warum nicht! Noch einer, der sich mit einem Romandebüt an einen grossen, schwergewichtigen Stoff wagt? Unbedingt, vor allem, wenn der Autor mit 93 zum Newcomer wird!

Als ich das Buch aus dem Paket schälte, glaubte ich nicht, dass ich es lesen würde. Dann juckte mich die Tatsache, dass ein ehemaliger Professor der Psychologie ein derart gewichtiges Debüt veröffentlicht, in einem Verlag, der sich mir bisher entzog. Ich gab ihm 50 Seiten, später noch 50 dazu. Und nun habe ich den blauen Ziegel gelesen, bin beeindruckt und begeistert, nicht nur weil mich Thema und Geschichte fesselte, der Autor fast biblisches Alter hat, sondern weil der Mann einen Roman geschrieben hat, der den Strahl seines Lichts genau dorthin richtet, wo das kollektive Gedächtnis immer mehr mit Absicht vergessen will.

Viktor Zaberer und Ludwig Herkommer kommen fast zur gleichen Zeit unter dem gleichen Dach zur Welt. Kurz nach dem ersten Weltkrieg. Viktor, Sohn eines einflussreichen Industriellen, kurz nach seiner Geburt von der Mutter verlassen, Ludwig, Sohn von Herkommer, dem Chauffeur des Industriellen Zaberer. Sie sind Milchbrüder, beide, weil sie wie Brüder aufwachsen, wie Zwillingsbrüder, auch wenn Ludwig von Beginn weg der Mutigere der beiden ist, unerschrocken und ungerührt, sobald es darauf ankommt und Viktor dafür nachdenklicher und langsamer. Eine Konstellation, die sie in der Schule „unbesiegbar“ werden lässt, erst recht, als sich zu den beiden Bienchen, Sabine Strauss, gesellt, ein bisschen älter, aber mit keiner Zelle eine von den Zicken in der Schule. Die drei werden zur Bande, schwören sich „Bruderschaft“.

Doch mit der grassierenden Wirtschaftskrise, dem aufkommenden Nationalsozialismus und dem immer lauter werdenden Antisemitismus findet die gemeinsame Freundschaft ein jähes Ende, weil Viktor zuerst ins Internat wechselt, später zu studieren beginnt und wegzieht, Ludwig sich den Verlockungen einer Festanstellung bei der SA ergibt und die Jüdin Bienchen die Karriere einer Geigerin beginnt. Die Biographien driften auseinander, obwohl sie immer wieder aneinander erinnert werden und sich ihre Wege, zufällig oder auch nicht, kreuzen.

Noch später, die Nationalsozialisten haben die Macht übernommen, wird Viktor ein gefragter Testpilot, zuerst bei den Segelfliegern, später auch in kriegswichtigen Fliegern, bleibt aber Zivilist, obwohl es für ihn, je deutlicher der Krieg und dann auch Tatsache wird, immer schwieriger wird, sich hinter seinen pazifistischen Absichten zu verstecken. Er liebt das Fliegen, die Fliegerei, die Flugzeuge, nicht die Kriegsmaschine.

Ludwig, der sich wie kaum ein anderer durch seine Kaltblütigkeit auszeichnet, wird von der SS angeworben und entwickelt sich in der Nazimaschinerie zum Fachmann für besondere Verhörmethoden.

Bienchen allerdings gerät immer mehr in Bedrängnis, kann durch Glück einmal den Fängen der Nazischergen entwischen, landet aber schlussendlich in einem Nebenlager des KZs Mauthausen.

Bernt Spiegel spannt den Bogen von den späten Zwanzigern bis in die Monate nach dem Zusammenbruch und der Kapitulation Nazideutschlands. Er erzählt die Geschichten der drei Familien. Aber vor allem erzählt Bernd Spiegel von der sich langsam einschleichenden Macht einer Ideologie, die auf Misstrauen, Hass und Schuldzuweisung gründet. Einer Ideologie, die sich auch in der Gegenwart wieder auszubreiten droht und vergessen lassen will, dass jene Kräfte den Tod von vielen Millionen zu verantworten haben. Kein Fliegenschiss der Geschichte!

Bernd Spiegel erzählt erlebte Geschichte, ist Zeitzeuge. Und auch wenn der Schluss des Romans allzu moralisch sauber daherkommt, Dialoge zuweilen überladen wirken und nicht jede der 900 Seiten romantragend ist, wickelt mich der Autor in einen erstaunlichen Sog. Er fasziniert mich durch sein Wissen, seine Innenansicht, sein Fasziniertsein von Technik, Musik und menschlichen Schwächen, seine Lust, in die Tiefe einzutauchen und seinen langen Atem.

„Milchbrüder, beide“ ist ein Roman über das kollektive und individuelle Erblinden. Viktor folgt blind seiner Faszination für die Fliegerei, Ludwig blind jener von Macht und Ordnung, Bienchen der Musik. Sie alle bezahlen einen hohen Preis. Die einen mit Einsicht und Ernüchterung, die anderen erblinden bis tief in die Seele.

Bernt Spiegel bleibt ganz nah bei den Protagonisten. Die Geschichte, der Faschismus, die Macht der Geschehnisse, der Krieg, alles spiegelt sich in den Protagonisten des Romans. „Milchbrüder, beide“ belohnt mutige LeserInnen, nicht zuletzt mit der ewigen Frage, wo Naivität endet und Schuld beginnt.

Interview mit Bernt Spiegel:

In einer Mail an mich schrieben sie: Der Roman selbst stellt zwar keine historische Wirklichkeit dar, aber er ist gewissermassen nah „an der Wirklichkeit entlang“ geschrieben. Auch wenn ich ihren Roman nicht einfach in die Schublade der historischen Romane ablegen möchte, bezweifle ich den ersten Teil, denn der Roman strotzt vor Wirklichkeiten und der zweite Teil des Satzes ist in ihrem Fall, zu ihrem Roman überhaupt nicht notwendig, denn jede Seite lebt von der Unmittelbarkeit, von der Erfahrung. Was in anderen Romanen manchmal allzu sehr nach Recherche und Wissensbeweis riecht, ist in ihrem Roman Abbild unzähliger Erinnerungen. Ich nehme an, der Roman hätte gleich noch viel umfangreicher werden können.

Das war von mir etwas schlampig formuliert, dieses „keine historische Wirklichkeit“. Wenn ich so darüber nachdenke: Wohl kein einziges Ereignis, das ich geschildert habe, und kein einziges der zahllosen kleinen Geschichtchen und Vorfälle, die ich erzähle, hat sich wirklich ereignet. Und wenn da und dort vielleicht doch, dann hat es sich mindestens nicht so abgespielt, wie es von mir geschildert wird. Das Entscheidende nämlich ist: Diese ganzen Einzelereignisse dienen nur dazu, die einzelnen Charaktere, auch in ihrer Entwicklung, allmählich immer deutlicher werden zu lassen, und sie hatten (oder haben) im Ganzen nur die Aufgabe, die bedrückende Atmosphäre der schlimmen Jahre – auch in ihrer fortwährenden Veränderung – nicht einfach zu schildern (gewissermassen bloss zu behaupten), sondern sie für den Lesenden ganz unmittelbar spürbar und miterlebbar werden zu lassen. Das ist die „eigentliche historische Wirklichkeit“, die dieser Roman bietet. Aber das geht nur, wenn nicht nur aus der Sicht der Opfer bzw. der Betroffenen erzählt wird, sondern auch aus der Sicht der Täter! Und das wiederum setzt voraus, dass die Dialoge in ganz verschiedenen Stilen geschrieben werden müssen, damit diese schwierige Position, auch aus der Sicht der Täter zu berichten, wirksam wird. Es ist ein Unterschied, ob ein SA-Rüpel oder ein ranghoher SS-Führer mit Hochschulbildung spricht, ob ein hochrangiger Industrieller oder sein Fahrer spricht oder ob der Leser bei den Offizieren einer Widerstandsgruppe mit zuhören kann – da gibt es Dutzende von verschiedenen Sprachstilen. Manchmal wurde mir selber Angst, wenn ich eine dekuvierende Ansprache, die ein ranghoher SS-Offizier in engstem Kreis hält, meiner Frau vorgelesen habe. Aber das ist eben die eigentliche Wirklichkeit dieses Romans, aber es sind nicht die einzelnen Personen, die es so nicht gibt, und nicht die einzelnen Alltagsereignisse, die so nicht stattgefunden haben.

Sie sind Jahrgang 1926, ein aussergewöhnliches Alter für einen literarischen Erstling. Nichts an diesem Roman riecht nach Erstling. Verraten Sie etwas über die Entstehungsgeschichte ihres Romans, der mehr literarisches Vermächtnis zu sein scheint?

Ich habe mir sehr viel Zeit gelassen. Die Grundidee – die politische Verführung eines Einzelnen und eines ganzen Volkes – hatte ich Mitte der sechziger Jahre. Von da an habe ich systematisch Gedanken in einer Zettelkartei gesammelt (da finden sich sogar schon ausformulierte Szenen darin). Allmählich erreichten die kleinen schweizerischen „Biella-Ordner“, in denen meine Zettel untergebracht waren, nebeneinander gestellt schliesslich einen reichlichen Regal-Meter. Einige 1000 Zettel und viel unnützes Zeug natürlich mit darunter. Erst Ende der Neunzigerjahre – ich hatte allmählich mehr Zeit – begann ich zu sichten und zu ordnen und zugleich die Zeitgeschichte zu studieren. Erst so ca. 2007/2008 fing ich an zu schreiben, aber das war anfangs eher die „Konstruktion“ des Romans, nämlich das Zusammenspiel der verschiedenen Erzählstränge (die zum grossen Teil ja im Roman unsichtbar verlaufen und von denen dann nur da und dort mal ein Stück davon erzählt wird). Das ist ein nicht ungefährliches Vorgehen, weil es leicht zu Unmöglichkeiten kommen kann, und es funktionierte erst dann richtig, als ich die einzelnen Stränge in Form langer Papierbahnen nebeneinander an der Wand hängen hatte. Dieser übersichtliche „Fahrplan“ erwies sich als sehr nützlich – ich war in allen Zeitabschnitten des Romans „zuhause“ und konnte es mir leisten, gleichzeitig an verschiedenen Stellen des Romans zu schreiben („gleichzeitig“ nicht im strengen Wortsinne gemeint).

Gemeinsame Feinde schweissen zusammen. Ein erfolgreiches Programm des Nationalsozialismus. Damals die Ungerechtigkeit des Versailler Friedensvertrags nach dem ersten Weltkrieg, später das Weltjudentum, heute das Fremde, die Flüchtlinge, seit je die Vermischung des reinen Deutschtums. Ihr Roman erzählt eigentlich von einer grossen Freundschaft. Einer Freundschaft, die in der Kinderstube beginnt und selbst durch die Wirren der Zeit nie ganz gelöscht wird. Liegt nicht in der Freundschaft ein völkerverbindendes, friedensstiftendes Prinzip?

Nun ja, es war eine grosse Freundschaft, auch eine lange währende, aber auch eine Freundschaft, die von Anfang an grossen Belastungen ausgesetzt war, die immer grösser wurden, je mehr sich die beiden auseinander entwickelten. Es war eine Freundschaft, die nicht auf einer mehr oder weniger innigen Zuneigung beruhte, sondern mindestens primär den beiden durch den Zwang der Milchbrüderschaft (und das Wissen darum) „von aussen“ aufgedrängt war.

Dass Freundschaften über die Grenzen hinweg einen hervorragenden Beitrag zur Völkerverständigung leisten können, steht für mich ausser Frage. Meine Mutter war Französin, sodass es stets vielfältige persönliche Verbindungen „nach drüben“ gab, was in der Nazizeit natürlich wieder zu Problemen anderer Art führte. Das Dorf, in dem ich heute wohne, unterhält schon seit den sechziger Jahren mit grossem Erfolg eine Partnerschaft zu Plougerneau, einem ebenso kleinen Nest in der Bretagne.

Ihre drei Hauptfiguren sind drei Archetypen; Viktor, der Zurückhaltende, Nachdenkende. Ludwig, der Intuitive, Drängende. Sabine, die sich Abgrenzende, Fokussierte, die Künstlerin. Anderes Personal ist zwar da, aber wirkt nur durch seinen Mangel, wie die fehlende Mutter von Viktor. Waren die Figuren ihres Romans von Beginn weg so deutlich? Drängten sich welche auf oder verabschiedeten sich ungewollt?

Ich hatte eigentlich nie Probleme, Ärger oder gar Streit mit meinen Figuren. Das verlief alles eher anstrengungslos. Auch in den schlimmsten Übeltäter konnte ich mich gut hineindenken, und wenn ich ihn sprechen liess, sprach ich in seiner Sprache. Fragte mich meine Frau, wie geht es weiter mit dem Soundso, dann antwortete ich nur: „Was weiss denn ich? Keine Ahnung, ich muss genau aufpassen und gut mitschreiben.“ Das ist freilich stark übertrieben, aber so ähnlich war es schon.

Ein ganzes Volk verfällt einem Wahn. Aber mit dem Ende des Krieges im Mai 1945 ist dieser Wahn nicht mit einem Mal ausgelöscht. Sie machen das in den letzten Kapiteln ihres Buches sehr deutlich. Wann wird aus purer Begeisterung alles schluckender Wahn?

Ich glaube, die Grenze zwischen Begeisterung und Wahn ist nicht zu ziehen. Schon eine eben erst aufkommende Begeisterung vermindert die Kritikbereitschaft (was in diesem frühen Phasen einer Entwicklung temporär durchaus von Vorteil sein kann).

Was Ludwig fehlt, ist Empathie. Wahrscheinlich ein Schlüsselwort, wenn es um Demokratie, Friedenssicherung, Stabilität und Freiheit geht. Was wünschen Sie nachfolgenden Generationen?

Eine sanfte Skepsis gegenüber allen Aufrufen gleich welcher Art. Sie fördert die Kritikfähigkeit und die Kritikbereitschaft und schützt vor einer der gefährlichsten Eigenschaften der Menschen, nämlich aufwiegelbar zu sein. Mit den sog. sozialen Medien erleben wir gegenwärtig genau das Gegenteil.

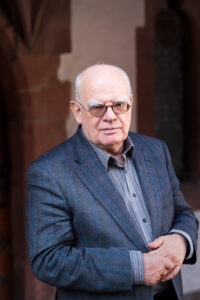

Bernt Spiegel, Jahrgang 1926, Psychologe und Verhaltensforscher. Professor an den Universitäten Mannheim, Saarbrücken und Göttingen. Gründete in den 50er Jahren das „Institut für Marktpsychologie“ in Mannheim. Auch Autor eines Bestsellers über das Motorradfahren. Bernt Spiegel lebt und arbeitet bei Heidelberg.

Beitragsfoto © Stefan Warter, Berlin

Simone Lappert (1985) studierte Literarisches Schreiben am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel, sie lebt und arbeitet als freie Autorin in Zürich und Basel. 2014 erschien ihr Romandebüt «Wurfschatten» (Metrolit, Berlin, 2014). Ihr zweiter Roman «Der Sprung» erschien Ende August 2019 bei Diogenes und ist für den Schweizer Buchpreis nominiert. Simone Lappert ist literarisch und performativ an diversen Kunstprojekten beteiligt, führt literarisch durch Ausstellungen, zuletzt in der Fondation Beyeler (Alexander Calder und Fischli/Weiss) und in der Kunsthalle Basel (Lynette Yadom-Boakye). Sie ist Präsidentin des Internationalen Lyrikfestivals Basel, Jurymitglied des Basler Lyrikpreises, Mitbegründerin der transdisziplinären Gesprächsreihe Raum für Unsicherheit, war Schweizer Kuratorin für das Lyrikprojekt Babelsprech.International und ist Mitglied des AdS (Verband Autor*innen der Schweiz).

Simone Lappert (1985) studierte Literarisches Schreiben am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel, sie lebt und arbeitet als freie Autorin in Zürich und Basel. 2014 erschien ihr Romandebüt «Wurfschatten» (Metrolit, Berlin, 2014). Ihr zweiter Roman «Der Sprung» erschien Ende August 2019 bei Diogenes und ist für den Schweizer Buchpreis nominiert. Simone Lappert ist literarisch und performativ an diversen Kunstprojekten beteiligt, führt literarisch durch Ausstellungen, zuletzt in der Fondation Beyeler (Alexander Calder und Fischli/Weiss) und in der Kunsthalle Basel (Lynette Yadom-Boakye). Sie ist Präsidentin des Internationalen Lyrikfestivals Basel, Jurymitglied des Basler Lyrikpreises, Mitbegründerin der transdisziplinären Gesprächsreihe Raum für Unsicherheit, war Schweizer Kuratorin für das Lyrikprojekt Babelsprech.International und ist Mitglied des AdS (Verband Autor*innen der Schweiz).

Éric Vuillard, 1968 in Lyon geboren, ist Schriftsteller und Regisseur. Für seine Bücher, in denen er große Momente der Geschichte neu erzählt und damit ein eigenes Genre begründete, wurde er u. a. mit dem Prix de l’Inaperçu, dem Franz-Hessel-Preis und dem Prix Goncourt ausgezeichnet.

Éric Vuillard, 1968 in Lyon geboren, ist Schriftsteller und Regisseur. Für seine Bücher, in denen er große Momente der Geschichte neu erzählt und damit ein eigenes Genre begründete, wurde er u. a. mit dem Prix de l’Inaperçu, dem Franz-Hessel-Preis und dem Prix Goncourt ausgezeichnet.

Marianne Künzle, 1973 in Bern geboren, ist gelernte Buchhändlerin, war Kampagnenleiterin im Bereich «Ökologische Landwirtschaft» bei Greenpeace. Seit Ende 2015 arbeitet sie in einer Teilzeitanstellung bei der Schweizerischen Flüchtlingshilfe. „Uns Menschen in den Weg gestreut“, ihr erster Roman, ist bei Zytglogge erschienen und absolut lesenswert, auch wenn man mit Heilkunde nichts am Hut hat. Für «Living Planet» erhielt Marianne Künzle den Oberwalliser Literaturpreis 2019.

Marianne Künzle, 1973 in Bern geboren, ist gelernte Buchhändlerin, war Kampagnenleiterin im Bereich «Ökologische Landwirtschaft» bei Greenpeace. Seit Ende 2015 arbeitet sie in einer Teilzeitanstellung bei der Schweizerischen Flüchtlingshilfe. „Uns Menschen in den Weg gestreut“, ihr erster Roman, ist bei Zytglogge erschienen und absolut lesenswert, auch wenn man mit Heilkunde nichts am Hut hat. Für «Living Planet» erhielt Marianne Künzle den Oberwalliser Literaturpreis 2019.