Wolfgang Hermann stellt sich mit seiner neuen Erzählung „Bildnis meiner Mutter“ die Frage: Was weiss ich von meiner Mutter? Ich habe Bilder, Erinnerungen, Fantasien. Und ich habe mein Nichtwissen: Aus diesem Nichtwissen will ich meine Kraft schöpfen. Ein Buch über viele Mütter!

Vater- und Mütterbücher scheinen in Mode zu sein. Das ist aber nur oberflächlich betrachtet so. Ein grosses Thema, nicht nur in der Literatur, ist die Herkunft. Letztlich beschäftigt sich auch die Geschichtsforschung mit nichts anderem als unserer Herkunft. Grosse Teile der Astronomie, der Naturwissenschaften überhaupt; Woher komme ich. Wer und was wir sind, ist in vielem Resultat. Wir alle haben Mütter und Väter, die einen als Geschenk, viele als lebenslange Hypothek. Man kann sich dieser Herkunft stellen. Man kann sein familiäres Erbe nicht ausschlagen. Wer in den Spiegel sieht, sieht all die Generationen zuvor, mit Sicherheit Mutter und Vater. Was und wie viel ist Teil meiner selbst? Wie sehr leitet mich, was Generationen vor mir mitverursachten?

Wolfgang Hermann schrieb eine Erzählung über seine Mutter, nicht über seinen Vater. Auch wenn dieser in seiner Erzählung „Bildnis meiner Mutter“ auch eine Rolle hat, wenn nicht sogar eine eigentliche Hauptrolle, denn er war der Grund, warum es seiner Mutter nie gelang, die zu werden, die sie gerne hätte werden wollen; eine eigenständige, emanzipierte Frau, eine erfolgreiche Sängerin, eine Künstlerin, eine Mutter, die ihren Kindern nicht aus lauter Verzweiflung all ihre verfügbare Liebe gibt, sondern eine, die sich im Gefüge einer liebenden Familie allen zuwenden kann; milde, fürsorglich.

Aber Wolfgang Hermanns Mutter wurde ein solches Leben verweigert. Nicht nur von ihrem Ehemann, auch von der Zeit, der Geschichte, dem Leben in der Provinz, in den Fesseln von Konvention und Patriarchat. In einem Interview erklärte Wolfgang Hermann, er habe seiner Mutter mit dem Buch ein „kleines Denkmal“ setzen wollen. Die Erzählung ist sehr wohl ein Denkmal. Ein Denkmal für all die Frauen in den vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten, die Pläne, Gaben, Talente mit sich herumtrugen, die Zeit es ihnen aber verweigerte, diese zu Gelebtem werden zu lassen.

Wolfgang Hermanns Mutter wächst in der Zwischenkriegszeit auf, ist die Tochter eines erfolgreichen Geschäftsmannes, der in Bregenz eine Sägerei betrieb. Zusammen mit ihren Geschwistern wuchs sie in einer Familie auf, in der es klar war, dass man die Kinder ihren Neigungen entsprechend unterstützte. Nicht zuletzt, weil das Geld vorhanden war. Sie nahm Gesangsstunden, träumte von einer Karriere als Sängerin. Aber weil man erst etwas Solides lernen sollte, begann sie in der Sägerein ihres Vaters, später im Bauunternehmen ihres Onkels zu arbeiten. Dass sie neben ihrer künstlerischen Ader auch eine für Zahlen und Bilanzen hatte, schien erst ein Fluch, später im Leben der Mutter die Rettung. Früh hatte sie ein eigenes Auto, schien genau zu wissen, was sie wollte, wie ihr Weg in eine selbstbestimmt Zukunft aussehen sollte. Aber weil sie stets alles zu kalkulieren versuchte, weil sie alles bestimmen wollte, nahm ihr das Schicksal schnell das Heft aus der Hand. Ihre wahre Liebe heiratete eine andere und der Mann, der sich erst mit Manieren von der besten Seite zeigte, ihr Mann, der Vater ihrer Kinder wurde, entpuppte sich immer mehr zum Wüterich, zum unbeherrschten Patriarch, zum unkontrolliert um sich schlagenden Tyrannen. Nicht nur seiner Frau, auch seinen Kindern, auch dem kleinen Wolfgang gegenüber, der schon als kleiner Junge seine Mutter aus schierer Verzweiflung aufforderte, sich scheiden zu lassen. Ihr Mann, anfänglich glühender Kommunist, versucht sich mehr schlecht als recht als Architekt in einem bürgerlich konservativen Umfeld, dass es dem «Roten» alles andere als einfach macht. Trotz seines langsam wachsenden Erfolgs zwingt er seine Familie zu sparen, schickt seine Kinder in abgetragenen Kleidern zur Schule, gibt sich gegen alles und jeden misstrauisch, nimmt in keine Weise an jenem Leben teil, dass seiner Frau einst alles bedeutete.

Obwohl seine Mutter die ist, die die Familie durch die Wirren der Nachkriegszeit manövriert, die das brüchige Gefüge zusammenhält, die sich gegen die Ablehnung ihrer eigenen Familie stemmen muss, die nichts von dem erreicht, was einst ihr Herz bewegte, bleibt sie an der Seite des Tyrannen. Trennung ist keine Option. Einmal ja gesagt, ist ein Versprechen, das sich nicht erweichen lässt. Erst als ihr Mann stirbt, als reife Frau, nimmt sie in schriftlichen Aufzeichnung „das Heft in die Hand“ und rächt sich zumindest im geschriebenen Wort.

Obwohl seine Mutter die ist, die die Familie durch die Wirren der Nachkriegszeit manövriert, die das brüchige Gefüge zusammenhält, die sich gegen die Ablehnung ihrer eigenen Familie stemmen muss, die nichts von dem erreicht, was einst ihr Herz bewegte, bleibt sie an der Seite des Tyrannen. Trennung ist keine Option. Einmal ja gesagt, ist ein Versprechen, das sich nicht erweichen lässt. Erst als ihr Mann stirbt, als reife Frau, nimmt sie in schriftlichen Aufzeichnung „das Heft in die Hand“ und rächt sich zumindest im geschriebenen Wort.

„Bildnis meiner Mutter“ ist ein Denkmal für all die Frauen, denen man(n) die Kraft absaugte, das zu tun, was ihnen gegeben war. Wolfgang Hermann zeichnet mit aller Liebe dieses Bildnis. Das Bildnis seiner Mutter, die auf Fotos zu lächeln versucht, die aber ein Leben lang beinahe erstickt an den Zwängen ihrer Zeit.

Interview

Auch wenn es ein Buch über Deine Mutter ist, ist es auch eines über Deinen Vater. Ein Vater, der seine Liebe verloren hatte. Nicht nur die Liebe zu Deiner Mutter, auch die Liebe zu seinen Kindern. Eine Tatsache, für die es kein Zurück mehr gab. Der Ehemann Deiner Mutter, Dein Vater war ein Gefangener seiner selbst. „Bildnis meiner Mutter“ ist eine Liebeserklärung an Deine Mutter – aber nicht auch ein leiser Beginn, jenen groben Vater verstehen zu wollen?

Familie ist ein Labyrinth an unterirdischen Verbindungen. Ich wollte meiner Mutter ein kleines Denkmal setzen. Sie hat viel mitgemacht mit meinem Vater. Keine mitteleuropäische Frau würde das heute mit sich machen lassen. Mein Vater kam aus einer kargen, harten Welt. Sozialistische Ideale, keine Menschlichkeit. Und Armut. Meine Mutter setzte dem ihre Operettenwelt entgegen.

In ihren letzten Lebensjahren fanden beide zu Frieden und beinahe Harmonie. Vielleicht war es auch nur Erschöpfung.

Du hast das Buch noch zu Lebzeiten Deiner Mutter zu schreiben begonnen, es aber erst lange nach ihrem Tod zu Ende geschrieben. Im Buch erklärst Du, warum Du es damals nicht hättest veröffentlichen können. Braucht es nicht auch eine gewisse Distanz, um sich beim Schreiben nicht von einem verzehrenden Feuer leiten zu lassen?

Ich schrieb einmal eine kleine Erzählung nach einer Episode aus dem Leben meiner Mutter, die sie mir erzählt hatte. Die Erzählung hiess „Die Eisenbahn“. Nach der Veröffentlichung meinte meine Mutter: „Ach, das war doch alles ganz anders! Das hast du falsch verstanden!“

So ist es wohl immer, wenn jemand anderes unsere Geschichte aufschreibt; es kann nie stimmen.

Dein „Bildnis meiner Mutter“ ist das Bildnis der Mehrzahl aller Frauen über Jahrzehnte und Jahrhunderte. Meine Mutter beispielsweise wäre gerne länger zur Schule gegangen, hätte gerne ein Instrument erlernt. Aber ihre Eltern hatten dafür kein Ohr. Sie würde sowieso heiraten und hätte genug zu tun als Ehefrau, Mutter und Haushälterin. Zwänge sind auch heute Thema und werden es bleiben. Verschieben sie sich einfach? Was Du an Deiner Mutter exemplarisch zeigst, erleben Frauen auch noch heute millionenfach.

Ja, Frauen erleben in großen Teilen der Welt auch heute noch Unterdrückung und Unfreiheit. Meine Mutter stammte aus vergleichsweise privilegierten Verhältnissen, sie nahm Gesangsstunden, besuchte die Handelsschule. Eine Generation zuvor wäre das unmöglich gewesen. Austrofaschismus und Naziherrschaft warfen das Land für Jahrzehnte zurück. Meine Mutter, auf der Suche nach Selbstverwirklichung im Gesang, heiratete einen Mann, der dafür keinerlei Verständnis aufbrachte. Es ging um wirtschaftlichen Aufschwung und Wohlstand, da blieb keine Zeit für die Kunst. Ausserdem wurde sie Mutter von fünf Kindern.

Das Leben Deiner Mutter war von „Verzicht“ dominiert. Eine durchaus katholisch geprägte Haltung, trug ihre Mutter noch während Jahren einen Kapuzinergürtel, ging zu Beichte. „Verzicht“ an sich ist nicht schlechtes. Vielleicht ist Verzicht sogar der einzige Weg, unsere Existenz auf diesem Planet auch in hundert Jahren noch zu ermöglichen. War ihr Verzicht eine reine Selbstgeisselung, die Überzeugung, dass ein Mensch grundsätzlich schlecht ist?

Meine Mutter wurde streng katholisch erzogen, aber sie war lebensfroh und gesellig. Sie hatte das Pech, in karge, düstere Zeiten geboren zu werden. Fleiss und Arbeit waren hohe Werte für sie, aber sie war gesellig und liebte Bälle und tanzen. Sie glaubte immer an das Gute, sah auch in jedem Menschen seine guten Qualitäten. Sie glaubte daran, daß es allen gut gehen sollte. Nein, sie war keine Asketin, sie war sehr dem Leben zugewandt.

Dein Vater war in seinen frühen Jahren ein glühender Kommunist. Doch eigentlich auch nur auf der Suche nach einer Gesellschaftsform, die allen ihr Recht geben soll. Wann und warum kippte die Suche in Gram, Wut und unsägliches Misstrauen?

Mein Vater wuchs in Armut im Austrofaschismus auf, er finanzierte sich das Geld fürs Gymnasium selbst durch Nachhilfestunden. Kaum aus der Schule heraus, steckte er in der Uniform der deutschen Wehrmacht und nahm am Polen-Feldzug teil. Durch eine Entzündung kam er ins Lazarett und war von da an b-tauglich, d.h. ihm blieb die Teilnahme am Überfall auf die Sowjetunion erspart. Die Lektion, die das Leben ihn lehrte war, dass alles Kampf und Überleben des Stärkeren ist. Also Disziplin und Entsagung, um nach oben zu kommen. Seine Mutter war eine sehr harte, kalte Frau aus Böhmen. Ich denke, sie lehrte ihn Sätze wie „Beim Geld hört die Freundschaft auf“ und auch, dass du hart und stark sein musst, wenn du da draussen in dieser Welt der Wölfe überleben möchtest. Als „Roter“ hatte er es im schwarzen Vorarlberg als Architekt nicht leicht.

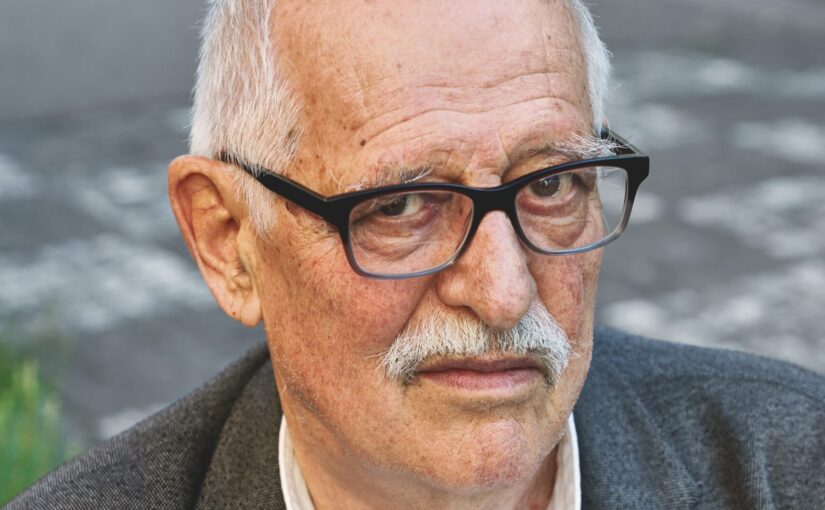

Wolfgang Hermann, geboren in Bregenz, studierte Philosophie in Wien, anschliessend lange Aufenthalte in verschiedenen Ländern. 1996–1998 Universitätslektor in Tokio. Lebt in Wien. Zahlreiche Bücher, u. a. «Herr Faustini verreist», «Abschied ohne Ende», «Schatten auf dem Weg durch den Bernsteinwald«, «Das japanische Fährtenbuch», «Walter oder die ganze Welt«, «Der Lichtgeher», «Herr Faustini bekommt Besuch» und «Insel im Sommer«. Übersetzungen in zahlreiche Sprachen.

Beitragsbild © Volker Derlath