Würde man die Romane Urs Augstburgers mit „Bergroman“ etikettieren, würde man seinen Büchern ebenso wenig gerecht werden wie mit „Ökoroman“ oder „Unterhaltungsroman“. Urs Augstburgers Romane sind nahe an der Zeit, virtuos erzählt und zusammen mit seinen Auftritten der verschriftlichte Teil eines Gesamtkunstwerks.

Nach dem ersten Teil seiner Trilogie „Das Dorf der Nichtschwimmer“ erzählt Urs Augstburger in „Das Tal der Schmetterlinge“ wieder von einem Stück aktueller Geschichte, die beim Erzählen bis in die Zeit nach dem zweiten Weltkrieg greift. Von einem Dorf im Berner Oberland, von Althäusern, einem still gewordenen Dorf im Schatten einer mächtigen Felswand, die ein explosives Geheimnis birgt. Nach dem letzten Krieg wurden in weit verzweigten Kavernen im Innern des Felsmassivs, wie an verschienenen anderen Orten in der Schweiz, explosives Kriegsmaterial gelagert. Obwohl es kurz nach dem Krieg zu einer fatalen Explosion gekommen war, die Althäusern in Schutt und Asche legte und nicht nur Tote und Verwundete forderte, sondern Generationen traumatisierte, verschwieg man der Bevölkerung, dass selbst nach dem verheerenden Unglück noch immer hunderte Tonnen im Berg wie eine Zeitbombe ticken. Man baute das Dorf an gleicher Stelle wieder auf und demonstrierte mit der Anwesenheit von Soldaten im Wiederholungskurs Sicherheit. Bis kurzfristig eine Versammlung im Ort einberufen wird und eine Bundesrätin beruhigen soll.

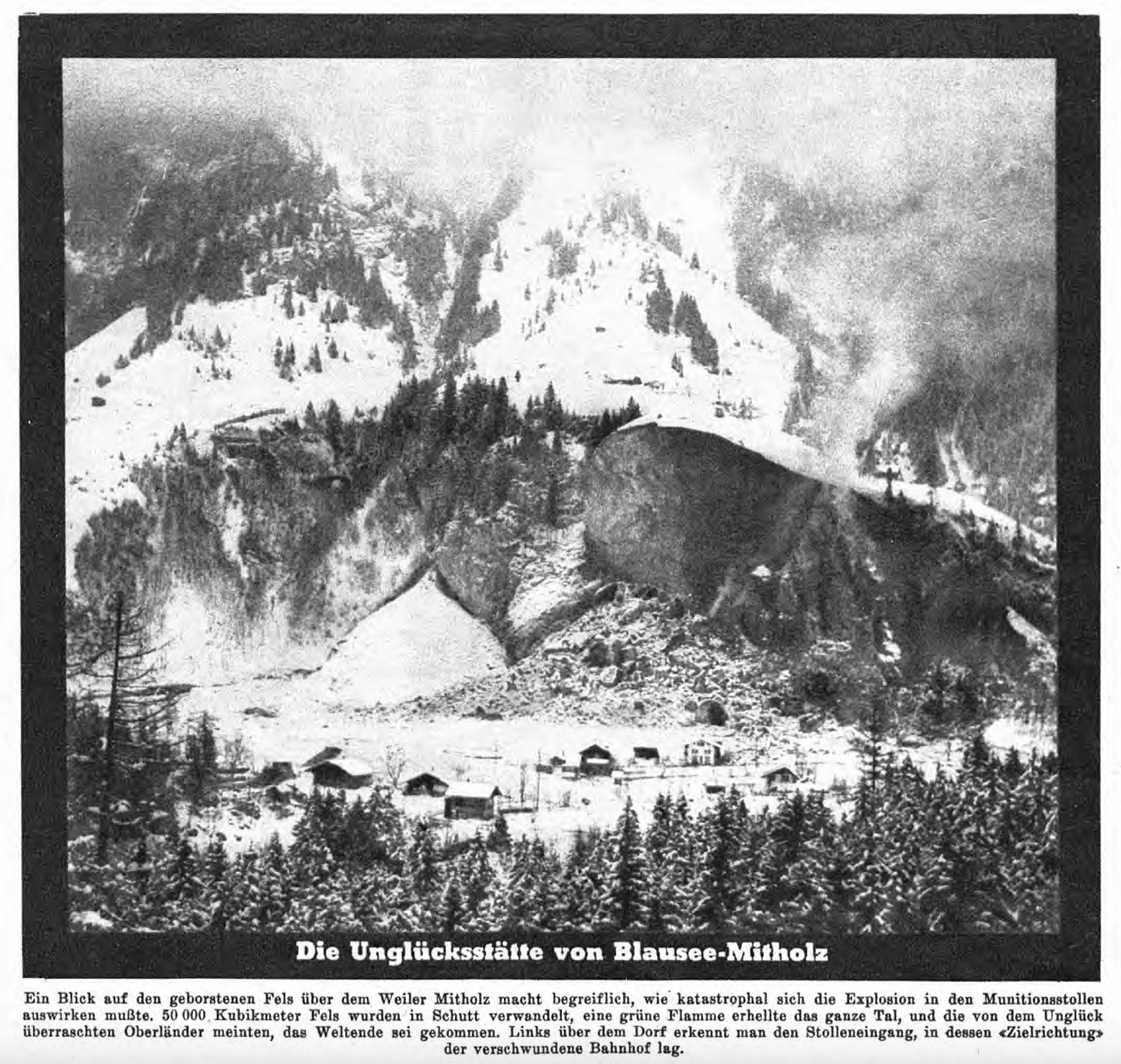

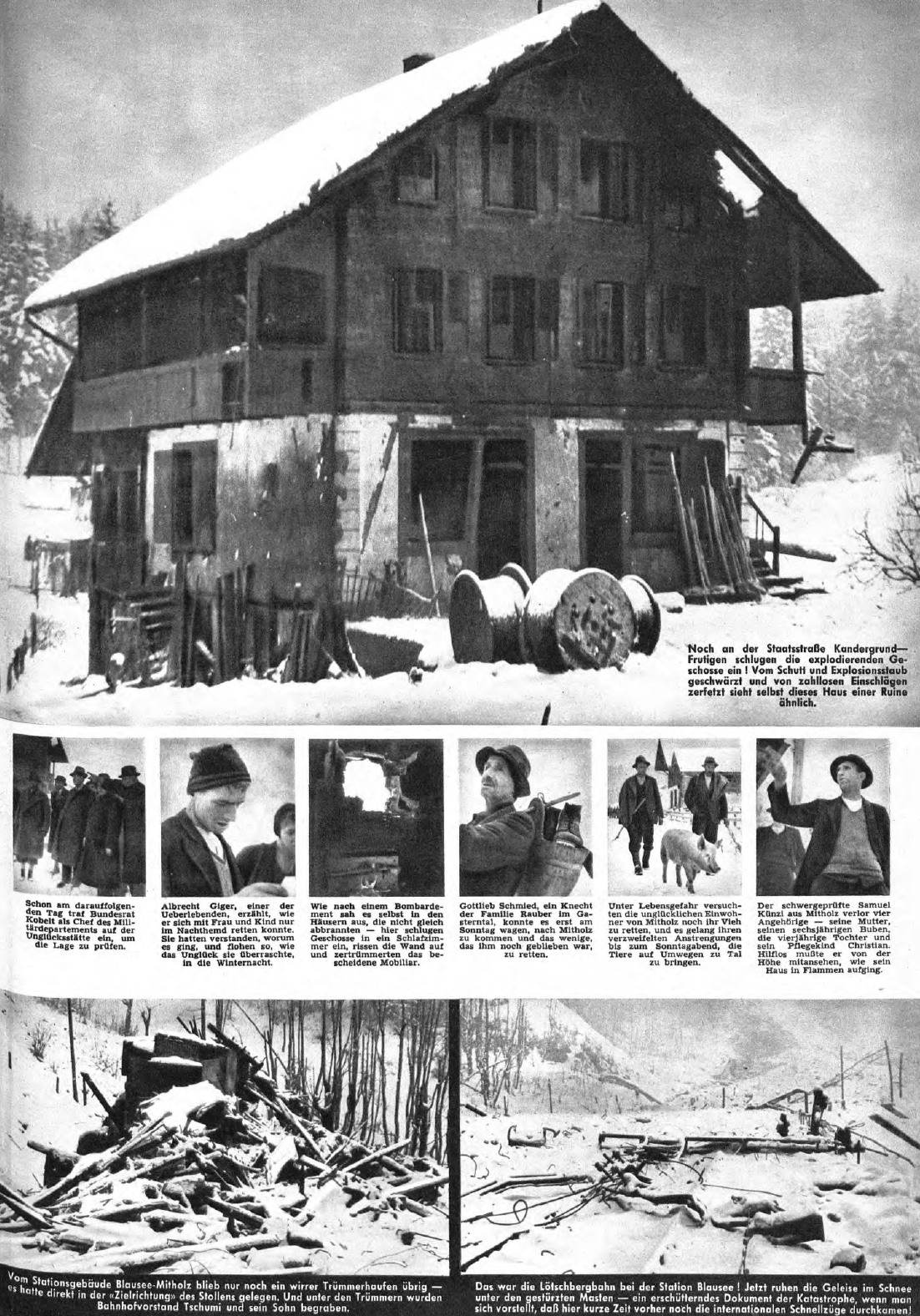

Die Szenerie dieses Buches erinnert sehr an die Geschehnisse rund um die Katastrophe im Bernischen Mitholz, als im Dezember 1947 durch unkontrollierte und völlig überraschende Explsionen in einem Munitionslager im Fels tonnenschwere Felsbrocken durch die Luft geschleudert wurden und riesige Stichflammen eine Explosion begleiteten, die noch in über hundert Kilometern Entfernung registriert wurde. Die Detonationen brachten nicht nur Tod und Verletzungen und zerstörten grosse Teile des Dorfes Mitholz. Weil noch immer riesige Mengen hochexplosiven Materials im Berg lagern, wird man gezwungen sein, zumindest einen Teil der momentanen Bevölkerung des Dorfes umsiedeln zu müssen. Ein Prozess, bei dem Regierung und Verantwortliche über Jahrzehnte ein „Spiel mit offenen Karten“ verweigerten.

Urs Augstburger transformiert die Geschehnisse in ein fiktives Dorf, ein Dorf, das mit sofortiger Wirkung geräumt werden muss, in dem sich die Geschehnisse überstürzen und nichts darüber hinwegtäuschen kann, dass die Felswand hinter dem Dorf zum Inferno werden wird.

Meret Sager, eine inovative Wissenschaftlerin und Sartupgründerin, die sich um Nachhaltigkeit und zukunftsgerichtete Energiegewinnung bemüht, wird von einem geheimnisvollen Auftraggeber nach Althäusern gerufen. Sie soll in einem Seitental unweit des Dorfes ein ernergieautarkes Dorf planen und bauen. Meret Sager ist sich nicht sicher, ob sie nur für ein versponnenes Grossprojekt gelockt wurde, oder ob hier in den Bergen genau das umgesetzt wird, was in ihren Augen unumgänglich ist. Meret ist nicht gezwungen den Auftrag anzunehmen und weil der geheimnisvolle norwegische Geldgeber, der sich im Schloss unweit des Dorfes eingerichtet hatte, durch Corona unabkommlich ist, rutscht Meret in ein Dazwischen, in dem sich die nicht mehr ganz junge Frau klar werden muss, wie ihre eigene Zukunft aussehen soll.

„Im Tal der Schmettlinge“ erzählt in zwei Strängen, von den Geschehnissen damals, als in den Jahren nach dem Krieg Althäusern fast ganz zerstört wurde und das Leben vieler Familien aus der Bahn warf, vom noch fünfzehnjährigen Res, dem die Explosion nicht nur einen Grossteil seiner Familie wegriss, sondern jene Liebe, die die seines Lebens hätte werden können. Vom Wiederaufbau eines Dorfes und der scheinheiligen Sicherheit, die Militär und Regierung an den Tag legten, um die weiter drohende Katastrophe hinter dem Fels zu verbergen. Und in der unmittelbaren Gegenwart, in der immer wieder auftretenden Gewässerverschmutzungen und langsam durchsickernde Tatsachen nicht mehr verheimlichen lassen, dass eine erneute Katastrophe unmittelbar bevorsteht. Von einer starken Frau mit einer Vision, von jahrzehnte langer Schuld, von versuchter Wiedergutmachung und einem Land, einem Staat, die sich schwer tun, sich nicht wieder gutzumachenden Fehlern zu stellen.

Mag sein, dass das eine oder andere des Romans reichlich konstruiert erscheint. Ich hätte dem Roman mehr Unaufgelöstes gegönnt, jene unfertige Dramatik, die die Realität ausmacht. Aber „Das Tal der Schmetterlinge“ ist sattes Kino, Spannung pur und in seiner Erzählweise erfischend unschweizerisch.

Interview

Die Bergwelt hat es Ihnen ganz offensichtlich angetan, längst nicht erst mit „Das Tal der Schmetterlinge“. Auf der Einen Seite suggeriert die Begwelt Ewigkeit, Beständigkeit, Festigkeit. Auf der anderen Seite demonstrieren Ihre Romane sehr oft, dass dieser Fels alles andere als ewig starr ist. Und dass das Starre etwas mit den Menschen dort macht. Ich als Unterländer kann nur schwer verstehen, dass man sein Haus unter einer steilen Felswand bauen kann, mit oder ohne Munition dahinter. Steckt in Urs Augstburger ein Bergler?

Oh ja, ich bin rund drei Monate im Jahr in Disentis und immer wieder in all den andern Bergregionen. In Disentis meist im Winter, dort entstanden viele meiner Bücher. Und tatsächlich, auch ich fühle mich am Fuss einer Wand immer wohl, eher beschützt als erdrückt. Früher zumindest. Wenn man Zeit in diesen Bergdörfern verbringt, kommt man bald mal hinter die Klischees. Im Klimawandel sind die Bergler derzeit die ersten, die bitter erfahren müssen, dass gerade bei ihnen nichts für ewig ist. Schon in meinem Roman Wässerwasser von 2009 sahen sich die Romanfiguren gezwungen, den alten Glauben vom Reich der armen Seelen im ewigen Eis neu zu denken, weil das ewige Eis bald verschwunden sein wird. Der sagenhafte Zug der armen Seelen den Berggräten entlang hinauf zu den Gletschern verliert so sein Ziel. Und zugleich beginnen diese scheinbar unerschütterlichen Berge auch noch zu bröckeln. Die Bergler sind die ersten von uns, die all diese Veränderungen am eigenen Leibe erfahren. Jetzt schon. Auch wenn sie es nicht immer zugeben. Aber sie leben zu sehr mit und von der Natur, als dass sie sich noch etwas vormachen können.

Ihr Roman führt ein Stück unrühmliche Geschichte zum Vorschein; die Fähigkeit von Regierung und Bürokratie, in diesem Land die Dinge im Verborgenen zu lassen. Kein speziell eidgnössisches Verhalten. Ob CS-Skandal, Fischenaffäre oder wie in ihrem Roman die Mitholz-Geschichte. Schönreden und Verschweigen – eine urmenschliche Fähigkeit? Eine Überlebensstrategie?

Das Munitionsdepot in Mitholz war tatsächlich eine der Inspirationen zum Tal der Schmetterlinge war. Und ja, dort ist für mich das grösste Rätsel, weshalb das Militär siebzig Jahre lang – siebzig! – verheimlicht hat, dass 3’000 Tonnen Munition im Berg liegen. Die Hälfte der ursprünglichen Gesamtmenge. Dass dem Militär damals niemand ernsthaft auf die Finger schaute, ist begreiflich, im und nach dem 2. Weltkrieg war das Militär allmächtig. Als hätten die Verantwortlichen damals das Unglück und ihre Verantwortung dafür schnellst möglichst verschleiern wollen, bauten sie das Dorf wieder auf, am alten Ort, direkt vor der Felswand. Als sei nichts geschehen. Eine unglaubliche Fahrlässigkeit, für die nun wieder die Opfer von damals oder ihre Nachkommen büssen müssen.

Die Katastrophe in Althäusern kündigte sich schon lange an, sei es mit dem Aussterben vieler Schmetterlingsarten, dem immer wieder auftretenden Fischsterben. Halvorsen, der norwegische Superreiche im Hintergrund plant ein Dorf zur Umsiedlung der Althäuser Bevölkerung, ein Musterdorf, den Prototypen zukünftiger Dörfer. Aber eigentlich ist doch auch das Augenwischerei, denn den Bedrohungen kann man sich nicht (mehr) durch Flucht entziehen. Nicht einmal mit der Flucht auf den Mars.

Doch was sollen wir tun? Was sollen wir in zehn, zwanzig Jahren unseren Kinder erzählen? Wir hätten aufgegeben, als es vielleicht noch Möglichkeiten gegeben hatte? Wir dürfen uns von denen nicht lähmen lassen, die den Klimawandel noch heute verleugnen, um ihre Partikularinteressen nicht zu gefährden und weiter ungestört Geschäfte zu machen. Wir müssen so viel wie möglich tun. Angenommen, alle Dörfer und vor allem die Städte würden ab sofort ökologisch umgebaut werden, sich dem beschriebenen Ökodorf annähern, dann wäre schon viel erreicht und der Temperaturanstieg könnte noch etwas begrenzt werden. Angenommen, es würden endlich genügend Anreize geschaffen, jedes Haus, jeden Wohnblock energiefreundlicher zu machen … Man darf sich ja nicht vorstellen, was man beispielsweise mit den CS-Milliarden im Energiebereich erreichen könnte. Das Militär wiederum spürt durch den Krieg in der Ukraine derzeit Rückenwind und will an allen Fronten aufrüsten, egal, wo es Sinn macht, und wo nicht. Gleichzeitig sorgen sich die Mitholzer, die wegen des Militärs ihre Heimat und ihr Heim verlassen müssen, noch immer, ob sie überhaupt zu ihren Entschädigungen kommen.

Meret Sager, die Protagonistin in der Gegenwart glaubt als Wissenschaftlerin an die Segnungen durch die Technik, glaubt an die Utopie einer Zukunft, die mittels technischer Errungenschaften den Kampf gegen das drohende Desaster aufnehmen kann. Es gibt nicht viele AutorInnen, die sich in der Literatur diesen Fragen stellen, zumindest nicht in der „ernsten“ Literatur. Ist doch eigentlich erstaunlich. (Ich pesönlich glaube, dass uns Wissenschaft und Technik helfen können. Aber vor allem wird er in Zukunft eine Frage des Verzichts werden.)

Diese Themen finden generell in der Schweiz und im ganzen deutschsprachigen Raum zu selten in literarische Stoffe. Schon gar nicht in spannende erzählte Stoffe. Ich wohl immer wieder versuchen, die perfekte literarische Parabel darauf zu finden. Der Kampf gegen den Klimawandel ist das wichtigste Thema unserer Zeit und ich staune, wie wenige darüber schreiben. Zu Ihrer Anmerkung: Verzicht liegt leider nicht in der Natur des Menschen, schon gar nicht in der der Männer, muss ich zu unserer Schande sagen. Verzichten werden wir erst, wenn wir dazu gezwungen sind. Das wird schon bald der Fall sein. Doch Verzicht allein wird nicht nützen, deshalb brauchen wir zugleich visionäre WissenschaftlerInnen, die gerade in den Bereichen der Brennstoffzellen und der Wasserstoff-Technik die Innovation vorantreiben. Dort sehe ich grosse Chancen.

Meret, die junge, dynamische, lösungsorientierte, anpackende Frau. Halvorsen, der alte weisse, reiche Mann im Hintergrund. In Ihrem Roman finde ich viele starke Frauenfiguren und viele Männer, die nur am Rand, marginal in die Geschichte eingreifen. Hätte die Geschichte auch mit vertauschter Rollenverteilung geschrieben werden können?

Nein. Das hat mit dem zu tun, was ich vorher angetönt habe. Männer können nicht verzichten, sind selten selbstlos, ich nehme mich da gar nicht aus. Frauen überlegen sie viel intensiver, welche Welt sie ihren Kindern überlassen, sie handeln grundsätzlich nachhaltiger. Hoffnung habe ich nur dank ihnen. Halvorsen ist der alte, reiche Mann im Hintergrund, ja. Spät hat er seine Lektion gelernt, immerhin aber, er will eigentlich das Richtige tun. Weil er jetzt, am Ende seines Lebens sieht, dass er zu lange das Falsche getan hat. Dass er aus Norwegen kommt, ist nicht zufällig. Das hat mit meinen eigenen Geschichten zu tun, aber auch mit der Wirtschaftsgeschichte des Landes. Dank des Erdöls ist es reich geworden, dank dieses Reichtums könnte es führend werden in der Greentech-Revolution. Im Grunde absurd! Aber wenn solche Länder wie Norwegen, wie die Schweiz auch, nicht voran gehen, wer soll es dann tun?

Urs Augstburger, geboren 1965 in Brugg, Journalist, lebt und schreibt in Ennetbaden und Disentis. 1997 erschien sein erster Roman «Für immer ist morgen». Mit «Graatzug» (2007) schrieb sich Urs Augstburger endgültig in die Herzen der Leserinnen und Leser. «Wässerwasser» schloss 2009 die Bergtrilogie ab und führte sie dreissig Jahre in die Zukunft. Nach einem Verlagswechsel 2012 erschien sein vielbeachteter Alzheimer-Roman «Als der Regen kam» bei Klett-Cotta. Ebenfalls dort 2015 der Roman «Kleine Fluchten» und 2017 der brandaktuelle Medienthriller «Helvetia 2.0», der den Griff der Rechtspopulisten nach der Medienmacht widerspiegelte. «Das Tal der Schmetterlinge» ist nach «Das Dorf der Nichtschwimmer» und der Rückkehr zu Bilger der zweite Teil einer Trilogie, die Schweizer Geschichte und Geschichten über sieben Jahrzehnte und drei Generationen erzählt.

In Robert Prossers fiktivem Dorf gibt es die Verschütteten; die wirklich Verschütteten, jene die in jugendlichem Übermut den Schnee ins Rutschen bringen, jene, die über Jahre und Jahrzehnte unter Schneemassen kamen. Aber auch die vom Leben Verschütteten; Mathoi, der Einsiedler und Heiler, der in den Bergen ein ganz eigenes Leben führt, Anna, die Mutter des Protagonisten Xaver, die sich aus ihrem alten Leben in die Berge verabschiedet, Xaver, der eigentlich Schauspieler werden wollte und zum Störmetzger wurde oder Flo, sein Freund, der sich von der Gegenwart einlullen, freiwillig verschütten lässt.

In Robert Prossers fiktivem Dorf gibt es die Verschütteten; die wirklich Verschütteten, jene die in jugendlichem Übermut den Schnee ins Rutschen bringen, jene, die über Jahre und Jahrzehnte unter Schneemassen kamen. Aber auch die vom Leben Verschütteten; Mathoi, der Einsiedler und Heiler, der in den Bergen ein ganz eigenes Leben führt, Anna, die Mutter des Protagonisten Xaver, die sich aus ihrem alten Leben in die Berge verabschiedet, Xaver, der eigentlich Schauspieler werden wollte und zum Störmetzger wurde oder Flo, sein Freund, der sich von der Gegenwart einlullen, freiwillig verschütten lässt.