Herr Katō ist pensioniert, aber so gar nicht im Ruhestand. Da ist sein Herz, der Druck auf seinem Brustkorb, das Schwitzen, für das er sich schämt. Das Drängen seiner Frau, sich untersuchen zu lassen und die Liste, auf der sich all die Dinge sammeln, die schon so lange zu tun wären. Bis Herr Katō auf dem Friedhof eine junge Frau trifft, die ihm ein ganz eigenartiges Angebot macht.

Milena Michiko Flašar, die mit ihrem 2012 erschienenen Roman «Ich nannte ihn Krawatte» auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis stand und ihr unspektakuläres Buch über 100000 Mal verkaufen konnte, erzählt wieder über einen einfachen Mann. Einem Mann, der mit seiner Pensionierung aus seiner Welt fällt, dem man seine Aufgabe nahm, der sich trotz Familie und langer Ehe alleine und fremd fühlt.

Milena Michiko Flašar antwortete mir auf ein paar Fragen über ihr neustes, beim Wagenbach Verlag erschienenes Buch.

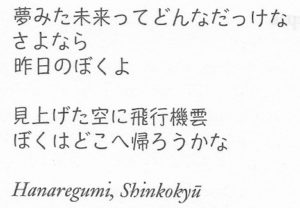

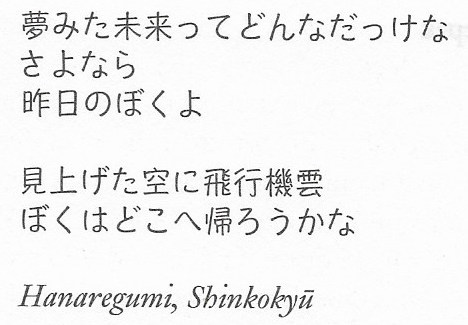

Als „Motto“ Ihres Buches stehen fünf japanische Schriftzeilen, ohne Übersetzung, wie Wortgeister. Verraten Sie, was dort geschrieben steht? Das mit den  Wortgeistern finde ich sehr treffend…ohne den Sinn der Zeichen verstehen zu können, vermitteln sie dem Leser, der Leserin dennoch eine bestimmte Gestalthaftigkeit. Sie strahlen etwas aus.

Wortgeistern finde ich sehr treffend…ohne den Sinn der Zeichen verstehen zu können, vermitteln sie dem Leser, der Leserin dennoch eine bestimmte Gestalthaftigkeit. Sie strahlen etwas aus.

Hier aber meine – zugegeben: laienhafte – Übersetzung (die Zeilen sind Teil eines Pop-Songs):

„Wie war doch gleich die Zukunft, die ich mir erträumt hatte?

Lebwohl, mein gestriges Ich.

Am Himmel Flugspuren –

wohin soll ich bloß nach Hause gehen?“

Im Roman «Ich nannte ihn Krawatte» war es die Geschichte eines jungen Mannes, der sich nach Jahren in seinem Zimmer, eines freiwilligen Einschliessens und Ausschliessens, zurück in die Welt ausserhalb seiner kleinen Welt traut. Ein gesellschaftliches Phänomen, das in Japan schon lange zu beobachten ist und jene Menschen als Hikikimori benennt, ein Phänomen, das aber längst bis in den Westen aufzuspüren ist. Im neuen Roman «Herr Katō spielt Familie» ist es der ältere Mann, pensioniert, der in den Raum zischen Türen fällt, einen bodenlosen Raum, selbst zuhause, wo seine Frau Moos von der Treppe vor dem Haus kratzt, den Raum vor den für immer verschlossenen Türen seines Arbeitsplatzes.

Die Wunde der Trennung von Arbeit, Pflicht, Aufgabe, Sicherheit und Rhythmus blutet noch stark. Eine Lebenssituation, die nicht nur in der japanischen Gesellschaft zu grosser Verunsicherung führen kann. Obwohl Sie mit Ihrem Jahrgang noch weit weg davon sind, was liess Sie Herr Katō erfinden? Die Idee vom Ruhestand, der einem dann doch keine Ruhe lässt, hat mich schon jahrelang  beschäftigt, wohl weil das ja – sowohl für Jung als auch Alt – eine grundlegende Thematik ist: Womit identifizieren wir uns? Mit dem, was wir leisten? Oder gibt es da noch einen anderen Teil in uns, der – egal, wie viel wir auch leisten mögen – davon unberührt bleibt? Sehr umgetrieben hat mich u.a. auch das sog. Retired Husband-Syndrom – das späte Zeichen für einen Zusammenbruch, der eigentlich schon viel früher stattgefunden hat. Es macht die vielen nicht wieder gut zu machenden und zunächst kleinen Fehler deutlich, die in einer Ehe – aber auch in anderen Beziehungen – große Folgen haben können.

beschäftigt, wohl weil das ja – sowohl für Jung als auch Alt – eine grundlegende Thematik ist: Womit identifizieren wir uns? Mit dem, was wir leisten? Oder gibt es da noch einen anderen Teil in uns, der – egal, wie viel wir auch leisten mögen – davon unberührt bleibt? Sehr umgetrieben hat mich u.a. auch das sog. Retired Husband-Syndrom – das späte Zeichen für einen Zusammenbruch, der eigentlich schon viel früher stattgefunden hat. Es macht die vielen nicht wieder gut zu machenden und zunächst kleinen Fehler deutlich, die in einer Ehe – aber auch in anderen Beziehungen – große Folgen haben können.

Manchmal trifft Herr Katō auf seinen ziellosen Spaziergängen einen Obdachlosen, «den einzigen, den sie hier haben, eine Art lebendiges Denkmal», einer, dem man gibt, was man nicht mehr braucht, der einem mit kantigen Sprüchen bedient, solchen, die Herr Katō tiefer treffen, als er sich zugestehen will. Vor allem dann, wenn der Obdachlose den Zwist mit seiner Frau in seinem Gesicht zu erkennen scheint.

Sie schreiben über Herr Katōs Ehe „Die Fremdheit, die zwischen ihnen stand, sie das einzig Vertraute war, was sie miteinander verband.“ Niemand in Ihrem Buch ist dem andern wirklich nahe, nicht einmal die Kinder den Eltern. Viel mehr Nähe entsteht in Zufälligkeiten, in der Welt neben der Wirklichkeit. Wo bleibt das „Erkennen“? Das «Erkennen» ist hier ein flüchtiger Moment und passiert – paradoxerweise – nur dort, wo Herr Katō jemand anderen spielt als sich selbst, ja, es scheint fast so, als ob er im Unechten echt, im Echten aber unecht wäre. Etwas, was wir wohl alle zu einem Großteil nachempfinden können: Wie oft freuen wir uns etwa auf das Treffen mit alten Freunden und Bekannten, nur um danach festzustellen, dass wir dem anderen im Grunde kaum nahe gekommen sind? In der phantasierten Vorfreude haben wir Worte gesagt und Dinge getan, zu denen wir uns dann, aus welchem Grund auch immer, beim tatsächlichen Wiedersehen nicht aufraffen können – eine Schieflage, die uns wiederum dazu aufruft, uns in unseren Unzulänglichkeiten zu «erkennen», uns ihrer bewusst zu werden.

Und dann taucht Mie auf, die junge Frau auf dem Friedhof, die eine Agentur besitzt, die Identitäten vermittelt. «Sie sehen mir aus wie einer, der viel zu selten und viel zu wenig gebraucht wird.» Sie trifft nicht nur einen Verlorenen, sondern mitten in sein verwundetes Herz. Ein unmoralisches Angebot? Für ein paar Stunden im Dienste anderer ein paar Stunden jemand anderer sein, der gebraucht wird, in Wahrheit aber nicht zur Verfügung steht? Milena Michiko Flašar zeigt im Kleinen, was im Grossen schon längst begonnen hat. Wird es doch immer schwieriger, zwischen Fake und Wirklichkeit zu unterscheiden. Und in immer mehr Situationen ist es einfacher und leichter, sich mit dem Unwirklichen zu arrangieren.

«Wir lügen nicht, um die Wahrheit zu verfälschen, sondern um sie zu berichtigen»

Herr Katō hat sich im Leben eingerichtet, in Gewohnheiten, Mustern, Bahnen. Wer ihn aus seinen Ängsten und Befürchtungen herausreisst, ist Mie, eine beinah geheimnisvolle junge Frau, die ihn für ihre Agentur als Opa, Ehemann und Festredner an einer Hochzeit engagiert. Etwas, was es in Japan schon zu geben scheint. Aber auch etwas, was Herr Katō aufbricht, seinen Alltag in fixen Bahnen umlenkt. Die irreale Welt als Chance? Die irreale Welt könnte man eigentlich auch mit der Literatur schlechthin gleichsetzen: Wir lesen von Ereignissen, die wir so nicht erlebt haben und auch niemals erleben werden, trotzdem gelingt es uns, sie in dem Augenblick, in dem wir von ihnen lesen, als wirklich zu empfinden und uns in sie hineinzuversetzen. Eine großartige Chance: Mal aus unseren Schuhen zu schlüpfen. Ein paar Schritte in anderen zu laufen.

Herr Katō ist ein Spiesser, einer der stolz sein will, zufrieden mit sich selbst. Einer, der sich das dauernd vor Augen führen muss, der sich geflissentlich darum bemüht, Gegenstimmen zu überhören. Einer, dem es genügt, die Idee im Kopf herumzutragen, so wie die jahrelangen Reisepläne nach Paris. Der damals gekaufte Reiseführer ist längst zerlesen und zerfleddert. Aber Herr Katōs neuer Dienst in der Agentur «Happy family» bricht ihn auf. Nicht nur auf eine Reise aus seiner verkrusteten Gegenwart, auch auf eine Reise hin zur eigenen Familie.

Ihr erster Roman „Ich nannte ihn Krawatte“, die Geschichte eines Hikikimori, war schon stille Kritik an einer leistungsorientierten Gesellschaft. Ihr neuer Roman kritisiert auch, vielleicht noch leiser als ihr letzter. Mögen Sie laute Töne nicht? Dort, wo es laut ist, hört man bisweilen nichts. Die Stille aber – in ihr offenbaren sich auch die kleinsten Geräusche. Vielleicht ist es das, was ich am Leisen schätze: Dass es ein Spektrum an Untertönen zum Klingen bringt.

«Herr Katō spielt Familie» ist der leise Roman darüber, wo man leben will. Möglichst nahe an der Wirklichkeit oder möglichst nah an den Vorstellungen davon. Über uneingelöste Versprechen, nicht nur jene, die in der Vergangenheit ausgesprochen wurden, sondern auch jene, die das Leben gab. Milena Michiko Flašar erzählt unaufgeregt, fein beobachtend und mit grossem Respekt vor ihren Protagonisten. Was im Buch in Japan spielt, ist für den Westen beispielhaft. Das Herz der Autorin pocht im Herzen Herr Katos.

Milena Michiko Flašar, geboren 1980 in St. Pölten, hat in Wien und Berlin Germanistik und Romanistik studiert. Sie ist die Tochter einer japanischen Mutter und eines österreichischen Vaters. Ihr Roman Ich nannte ihn Krawatte wurde über 100.000 Mal verkauft, als Theaterstück am Maxim Gorki Theater uraufgeführt und mehrfach ausgezeichnet. Er stand unter anderem 2012 auf der Longlist des Deutschen Buchpreises und wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt. Die Autorin lebt mit ihrer Familie in Wien.

Milena Michiko Flašar, geboren 1980 in St. Pölten, hat in Wien und Berlin Germanistik und Romanistik studiert. Sie ist die Tochter einer japanischen Mutter und eines österreichischen Vaters. Ihr Roman Ich nannte ihn Krawatte wurde über 100.000 Mal verkauft, als Theaterstück am Maxim Gorki Theater uraufgeführt und mehrfach ausgezeichnet. Er stand unter anderem 2012 auf der Longlist des Deutschen Buchpreises und wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt. Die Autorin lebt mit ihrer Familie in Wien.

Webseite der Autorin

Wortgeistern finde ich sehr treffend…ohne den Sinn der Zeichen verstehen zu können, vermitteln sie dem Leser, der Leserin dennoch eine bestimmte Gestalthaftigkeit. Sie strahlen etwas aus.

Wortgeistern finde ich sehr treffend…ohne den Sinn der Zeichen verstehen zu können, vermitteln sie dem Leser, der Leserin dennoch eine bestimmte Gestalthaftigkeit. Sie strahlen etwas aus. beschäftigt, wohl weil das ja – sowohl für Jung als auch Alt – eine grundlegende Thematik ist: Womit identifizieren wir uns? Mit dem, was wir leisten? Oder gibt es da noch einen anderen Teil in uns, der – egal, wie viel wir auch leisten mögen – davon unberührt bleibt? Sehr umgetrieben hat mich u.a. auch das sog. Retired Husband-Syndrom – das späte Zeichen für einen Zusammenbruch, der eigentlich schon viel früher stattgefunden hat. Es macht die vielen nicht wieder gut zu machenden und zunächst kleinen Fehler deutlich, die in einer Ehe – aber auch in anderen Beziehungen – große Folgen haben können.

beschäftigt, wohl weil das ja – sowohl für Jung als auch Alt – eine grundlegende Thematik ist: Womit identifizieren wir uns? Mit dem, was wir leisten? Oder gibt es da noch einen anderen Teil in uns, der – egal, wie viel wir auch leisten mögen – davon unberührt bleibt? Sehr umgetrieben hat mich u.a. auch das sog. Retired Husband-Syndrom – das späte Zeichen für einen Zusammenbruch, der eigentlich schon viel früher stattgefunden hat. Es macht die vielen nicht wieder gut zu machenden und zunächst kleinen Fehler deutlich, die in einer Ehe – aber auch in anderen Beziehungen – große Folgen haben können.

Milena Michiko Flašar, geboren 1980 in St. Pölten, hat in Wien und Berlin Germanistik und Romanistik studiert. Sie ist die Tochter einer japanischen Mutter und eines österreichischen Vaters. Ihr Roman Ich nannte ihn Krawatte wurde über 100.000 Mal verkauft, als Theaterstück am Maxim Gorki Theater uraufgeführt und mehrfach ausgezeichnet. Er stand unter anderem 2012 auf der Longlist des Deutschen Buchpreises und wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt. Die Autorin lebt mit ihrer Familie in Wien.

Milena Michiko Flašar, geboren 1980 in St. Pölten, hat in Wien und Berlin Germanistik und Romanistik studiert. Sie ist die Tochter einer japanischen Mutter und eines österreichischen Vaters. Ihr Roman Ich nannte ihn Krawatte wurde über 100.000 Mal verkauft, als Theaterstück am Maxim Gorki Theater uraufgeführt und mehrfach ausgezeichnet. Er stand unter anderem 2012 auf der Longlist des Deutschen Buchpreises und wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt. Die Autorin lebt mit ihrer Familie in Wien.

Bis der Vater des zu Tode Gekommenen erwirkt, dass David den Tross ins Dorf des Verunfallten begleiten soll. Während Jo, Davids Frau, sich die Laune nicht verderben lassen will und weiterfeiert, fährt David in einem übervollen Auto und einem Toten im Gepäck hinaus in die Wüste, in die Berge, ins Ungewisse, vollkommen Fremde, in ein Dorf, wo sie trauernde Frauen erwarten und die Spannung messerscharf wird. Zweimal blinkt eine Klinge auf. Das erste Mal bloss um einen Apfel zu schälen, was demonstrieren soll, wie scharf die Klinge ist. Zum zweiten Mal vor Sonnenaufgang in der Wüste, auf Messers Schneide, zwischen Rachegefühlen und lähmender Wut.

Bis der Vater des zu Tode Gekommenen erwirkt, dass David den Tross ins Dorf des Verunfallten begleiten soll. Während Jo, Davids Frau, sich die Laune nicht verderben lassen will und weiterfeiert, fährt David in einem übervollen Auto und einem Toten im Gepäck hinaus in die Wüste, in die Berge, ins Ungewisse, vollkommen Fremde, in ein Dorf, wo sie trauernde Frauen erwarten und die Spannung messerscharf wird. Zweimal blinkt eine Klinge auf. Das erste Mal bloss um einen Apfel zu schälen, was demonstrieren soll, wie scharf die Klinge ist. Zum zweiten Mal vor Sonnenaufgang in der Wüste, auf Messers Schneide, zwischen Rachegefühlen und lähmender Wut. Lawrence Osborne, geboren 1958, ist ein Reisender, der mit seinen Reportagen unter anderem für die New York Times bekannt wurde. Ursprünglich aus Großbritannien, lebte er lange Zeit in Paris und jetzt in Bangkok. Inspiration für den Roman »Denen man vergibt« fand er während einer Marokkoreise. Es ist sein erster Roman auf Deutsch. Übersetzt wurde der Roman von Reiner Pfleiderer.

Lawrence Osborne, geboren 1958, ist ein Reisender, der mit seinen Reportagen unter anderem für die New York Times bekannt wurde. Ursprünglich aus Großbritannien, lebte er lange Zeit in Paris und jetzt in Bangkok. Inspiration für den Roman »Denen man vergibt« fand er während einer Marokkoreise. Es ist sein erster Roman auf Deutsch. Übersetzt wurde der Roman von Reiner Pfleiderer.