Hätte es einen spür-, sicht- und hörbaren roten Faden durch die meisten der Veranstaltungen des diesjährigen Thuner Literaturfestivals gegeben, dann wäre einer davon die Frage nach Herkunft und der eigenen Geschichte gewesen. Ob Monika Helfer mit „Vati“, Andrea Neeser mit „Alpefisch“, Zora del Buona mit „Die Marschallin“ oder selbst Levin Westermann mit seinem poetischen Essay «Ovibos moschatus“, aus allen sprach die Macht, Kraft und Last des Vergangenen.

Monika Helfer, die mit ihrem neusten Roman „Vati“ das 16. Literaare-Literaturfestival eröffnete, ist schon lange im Geschäft, schreibt seit Jahrzehnten, heimst Preise noch und noch ein und lebt zusammen mit ihrem ebenfalls schreibenden Mann Michael Köhlmeier Familie. Sie ist eigetaucht in Geschichte, Geschichten, ihre eigene Geschichte. Kein Wunder schreibt sie Familienfrau über das, was ihr am nächsten ist; über ihre Familie, über eine Monika Helfer, die aus einer Familie im Vorarlbergischen stammt. Im Roman „Die Bagage“ erzählt sie von ihrer Grossmutter und Mutter, in „Vati“, der dieses Jahr erschien, von ihrem Vater. Und im Herbst dieses Jahres soll es ihr Bruder Richard sein, der mit 30 den Freitod wählte. Ein Buch, das „Löwenherz“ heissen soll.

Monika Helfer, die mit ihrem neusten Roman „Vati“ das 16. Literaare-Literaturfestival eröffnete, ist schon lange im Geschäft, schreibt seit Jahrzehnten, heimst Preise noch und noch ein und lebt zusammen mit ihrem ebenfalls schreibenden Mann Michael Köhlmeier Familie. Sie ist eigetaucht in Geschichte, Geschichten, ihre eigene Geschichte. Kein Wunder schreibt sie Familienfrau über das, was ihr am nächsten ist; über ihre Familie, über eine Monika Helfer, die aus einer Familie im Vorarlbergischen stammt. Im Roman „Die Bagage“ erzählt sie von ihrer Grossmutter und Mutter, in „Vati“, der dieses Jahr erschien, von ihrem Vater. Und im Herbst dieses Jahres soll es ihr Bruder Richard sein, der mit 30 den Freitod wählte. Ein Buch, das „Löwenherz“ heissen soll.

In „Die Bagage“ ist es eine ganze Familie ohne den Schutz des Vaters, die, eh schon gebrandmarkt, durch die Geschichte und die Schönheit der Mutter an den Rand der Gesellschaft und darüber hinaus gedrängt wird. Der Mann einer jungen Frau, der Vater der Kinder wird in den ersten Weltkrieg eingezogen. Kaum aus dem Dorf wird der jungen, schönen Frau nachgestellt. Ausgerechnet der Bürgermeister des Ortes, jener Mann, den der Soldat um den Schutz seiner Familie bat, wird zum Aufdringlichsten und einer ganzen Reihe Ereignisse, die beinahe mit einem Schuss aus einem Gewehr enden. Von Maria, der Grossmutter jener Monika Helfer, die von männlicher Gier bedrängt wird, selbst in der Anwesenheit ihrer Kinder, mit unverhohlenen Drohungen, Avancen, die sich wie Schlingen um den Hals der jungen Frau ziehen und die Kinder in die Flucht schlagen. „Die Bagage“ wären Halbwilde, hätten nicht einmal elektrischen Strom. Denen sollte man die Kinder wegnehmen. Sätze, die auch heute noch über Menschen und Familien ausgesprochen werden, die aus reiner Not sind, was sie sind. Menschen, die man nicht mitnimmt, die man nicht haben will. Von Menschen ausgesprochen, die in der Überzeugung leben, ihre Privilegien seien verdient, gottgegeben, Teil einer grossen Ordnung. Von Menschen, die die scheinbare Schwäche anderer gnadenlos ausnützen und genau wissen, dass ihnen nichts entgegenzustellen ist, weil sie oben, weil sie vorne, weil sie darüber stehen.

Man müsse sich erinnern, sagt Monika Helfer. So wie sie sich erinnert, sollen sich Leser:innen erinnern, weil in allen Familien Geschichten vergraben und aktiv vergessen werden. Alles ist bloss Abbild von Wirklichkeit, verändert, verzerrt, verschoben und vernebelt. Dass das Erinnern Schärfe, Licht und Durchsicht schenkt, wenn sich die Gegenwart nicht mehr einmischt.

Monika Helfers Romane sind Offenbarung, sprachlich wie inhaltlich. Weil sie nie mit grellem Licht ausleuchten, weil Monika Helfer erzählt wie eine Mutter, alles in Liebe taucht, selbst die gestrengen Worte, den Tadel hinein in das, was geschah. Nicht mit dem Verständnis für jene, die zu Täter:innen wurden, aber für all jene, denen man keine andere Chance liess, als jene, zu Opfern zu werden.

In „Vati“ kommt ein Versehrter zurück aus einem Krieg, ihr Vater zurück aus dem verlorenen 2. Weltkrieg, von einem Schlamassel in einen anderen Schlamassel, mit nur mehr einem Bein. Die Mutter hatte damals den Mann mit Prothese, den hageren Versehrten geheiratet, um dann ein Leben lang das Gefühl mit sich herumzutragen, nur gebraucht worden zu sein.

Ein Höhepunkt für mich am diesjährigen „literaare“ war der Auftritt von Levin Westermann. Levin Westermann erzählte, er habe ein „Erweckungserlebnis“ in seiner Vergangenheit gehabt. Danach wurde „Schreiben“ zum übermächtigen Drang seines Lebens. Aber Levin Westermann ist kein Vielschreiber, sondern ein Suchender. Ob als Leser und Schreiber sucht Westermann nach dem vollendeten Satz, jenem vielstimmigen Klang, der Ober- und Untertöne mitschwingen lässt. Und wenn Westermann schreibt, seien dies nun Gedichte oder Essays, dann spüre ich als Leser diesen Strom der Leidenschaft, der durch sein Tun wirkt.

ISBN: 978-3-75180-002-0

Westermanns Lyrik ist alles andere als verkopft, ist erzählender Prosa viel näher als übersinnlich entrückter Lyrik. Westermann erzählt auch, wie sehr er um Sätze ringt, wie das Schreiben alles andere als ein Entleeren, ein Hinschreiben, ein Wurf sei, sondern harte Auseinandersetzung und das lange Suchen nach dem richtigen Sound. Davon erzählt auch das titelgebende Essay in seinem neuen Buch „Ovibos moschatus“, was übersetzt „Moschusochse“ heisst. Westermann verwebt die Geschichte dieses Tiers, das als einziges grosses Säugetier arktische Winter übersteht und von Menschen gnadenlos dezimiert wurde, mit dem Prozess des Schreibens. So wie das Schreiben ein feinsinniger, feinstofflicher Prozess ist, ist für ihn auch der Umgang mit Tieren zu einer Auseinandersetzung geworden, die das Tier weit wegträgt vom reinen Rohstofflieferanten. Schreiben ist Dichten, ein Schärfen des Bewusstseins. Levin Westermann, ein Beispiel dafür wie umfassend und tiefgreifend das eigene Tun werden kann, wenn sich sämtliche Sinne miteinander verbinden.

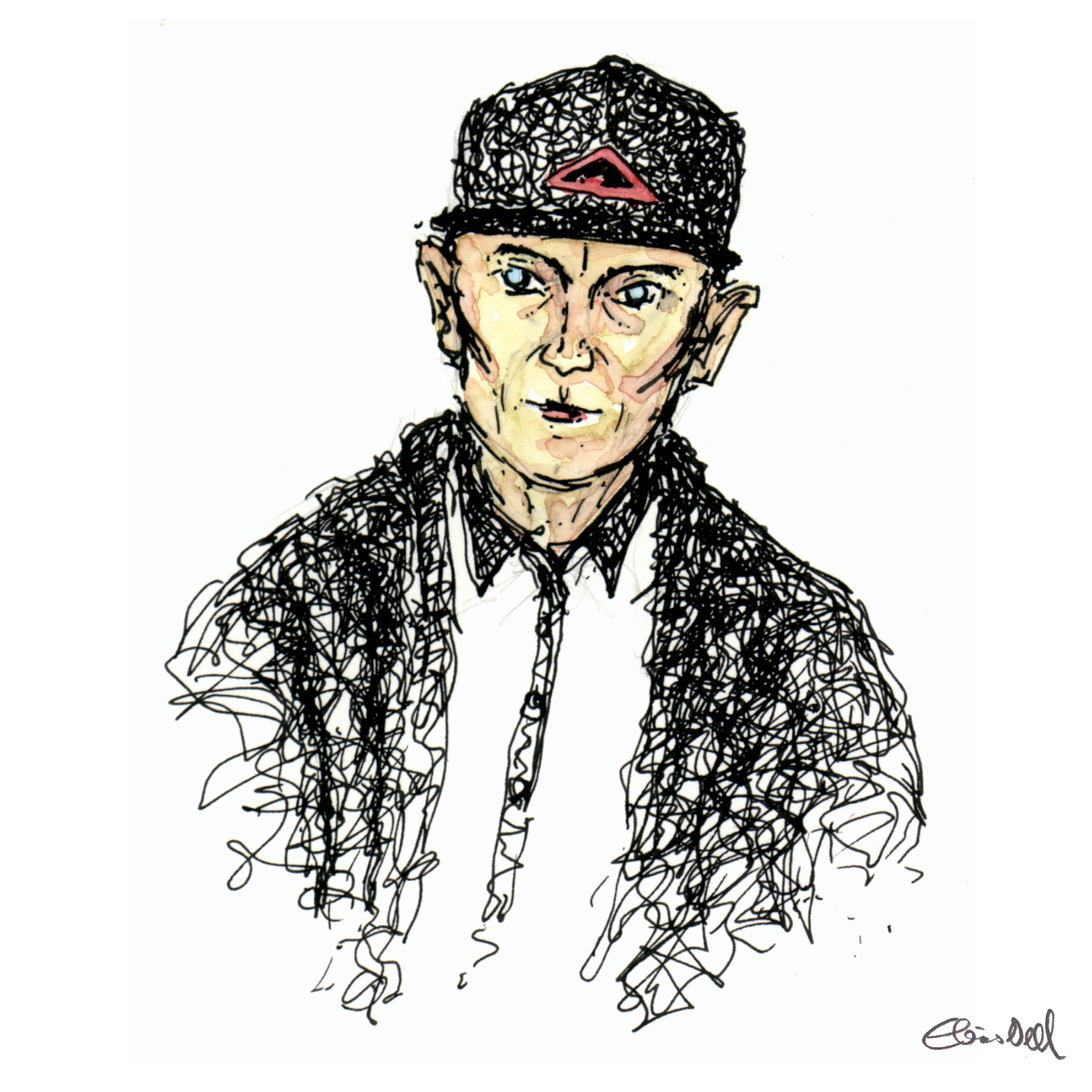

Der Zeichner Elias Nell hat Philosophie und Soziale Arbeit in Fribourg studiert sowie in Philosophie, Soziologie und Hermeneutik einen Master an der Universität Zürich abgelegt. Heute arbeitet er im Sphères in Zürich als Buchhändler und für die Veranstaltungen verantwortlich. In seiner freien Zeit ist Elias Nell immer mit Stift und Pinsel unterwegs, um alle Cafés, Restaurants und Take-outs von Zürich und der Welt zu zeichnen. Sein Instagram-Account: @sensatio_nell #zurichbysketch

Der Zeichner Elias Nell hat Philosophie und Soziale Arbeit in Fribourg studiert sowie in Philosophie, Soziologie und Hermeneutik einen Master an der Universität Zürich abgelegt. Heute arbeitet er im Sphères in Zürich als Buchhändler und für die Veranstaltungen verantwortlich. In seiner freien Zeit ist Elias Nell immer mit Stift und Pinsel unterwegs, um alle Cafés, Restaurants und Take-outs von Zürich und der Welt zu zeichnen. Sein Instagram-Account: @sensatio_nell #zurichbysketch

Zeichnungen © Elias Nell / literaare

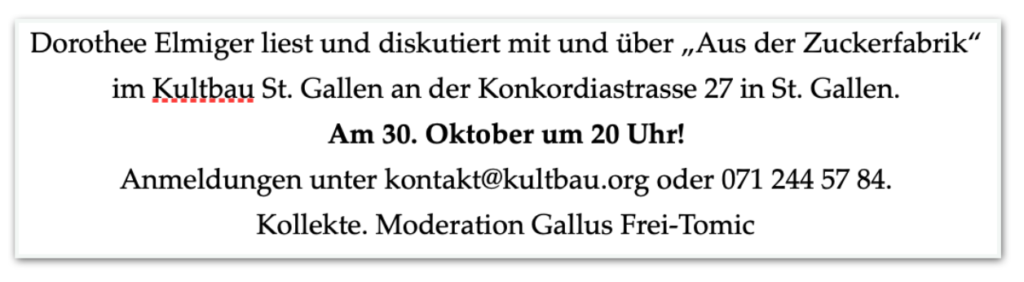

Zugegeben, es war Auseinandersetzung! Auseinandersetzung mit dem Buch, den Stoffen, den Themen, der Erzählweise, den Zeitsprüngen. Als sässe man in einem überfüllten Zug, in dem in jedem Abteil eine Geschichte erzählt wird und man von Abteil zu Abteil huscht, nie sicher, ob man das Entscheidende versäumt hat, während draussen vor dem Fenster die Landschaft vorbeirast. Es passiert und die Gleichzeitigkeit der Dinge verwirrt in höchstem Masse. Nicht weil die Autorin der Ordnung wiedersagt, sondern weil „Aus der Zuckerfabrik“ ein Forschungsbericht ist, nicht das Resultat einer Forschung.

Zugegeben, es war Auseinandersetzung! Auseinandersetzung mit dem Buch, den Stoffen, den Themen, der Erzählweise, den Zeitsprüngen. Als sässe man in einem überfüllten Zug, in dem in jedem Abteil eine Geschichte erzählt wird und man von Abteil zu Abteil huscht, nie sicher, ob man das Entscheidende versäumt hat, während draussen vor dem Fenster die Landschaft vorbeirast. Es passiert und die Gleichzeitigkeit der Dinge verwirrt in höchstem Masse. Nicht weil die Autorin der Ordnung wiedersagt, sondern weil „Aus der Zuckerfabrik“ ein Forschungsbericht ist, nicht das Resultat einer Forschung.

Dorothee Elmiger, geboren 1985, lebt und arbeitet in Zürich. 2010 erschien ihr Debütroman «Einladung an die Waghalsigen», 2014 folgte der Roman «Schlafgänger» (beide DuMont Buchverlag). Ihre Texte wurden in verschiedene Sprachen übersetzt und für die Bühne adaptiert. Dorothee Elmiger wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u. a. mit dem Aspekte-Literaturpreis für das beste deutschsprachige Prosadebüt, dem Rauriser Literaturpreis, einem Werkjahr der Stadt Zürich, dem Erich Fried-Preis und einem Schweizer Literaturpreis.

Dorothee Elmiger, geboren 1985, lebt und arbeitet in Zürich. 2010 erschien ihr Debütroman «Einladung an die Waghalsigen», 2014 folgte der Roman «Schlafgänger» (beide DuMont Buchverlag). Ihre Texte wurden in verschiedene Sprachen übersetzt und für die Bühne adaptiert. Dorothee Elmiger wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u. a. mit dem Aspekte-Literaturpreis für das beste deutschsprachige Prosadebüt, dem Rauriser Literaturpreis, einem Werkjahr der Stadt Zürich, dem Erich Fried-Preis und einem Schweizer Literaturpreis.

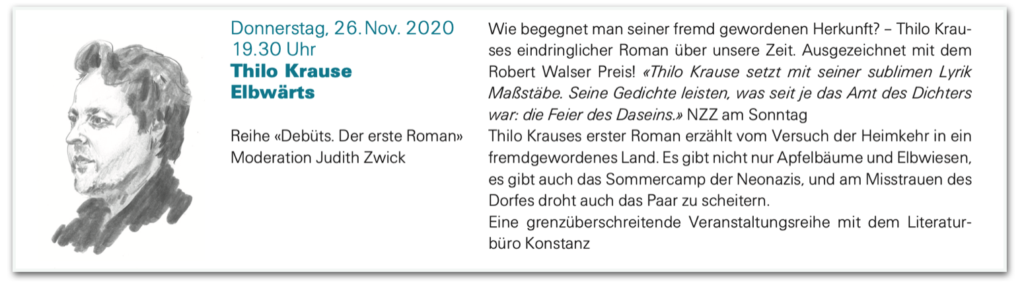

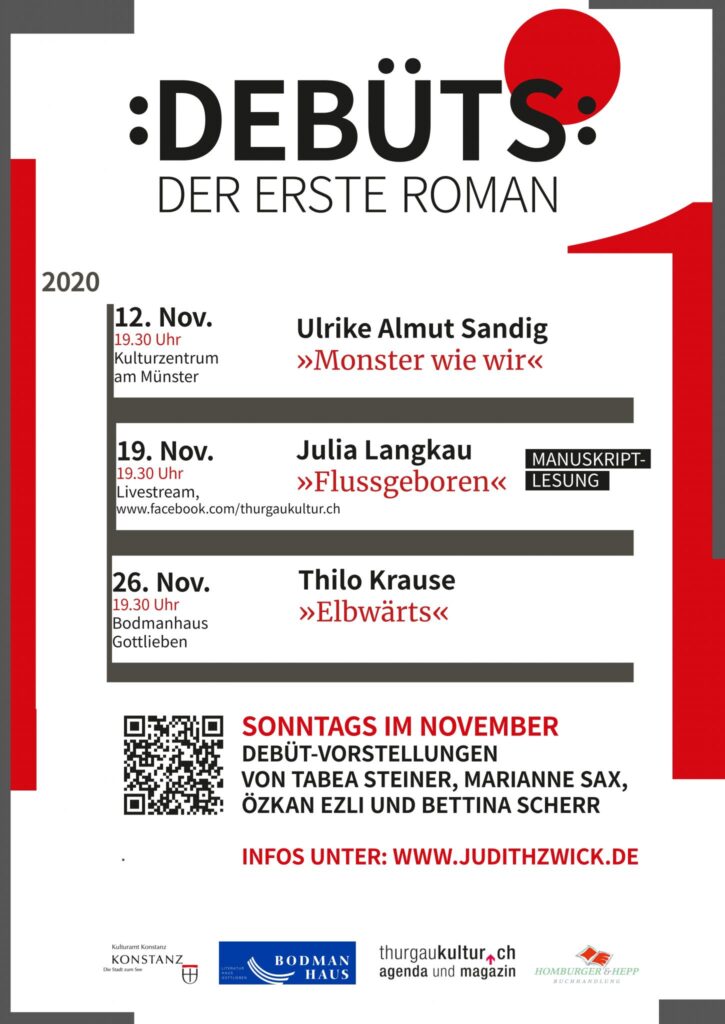

Thilo Krause, geboren 1977 in Dresden, lebt und arbeitet in Zürich. Seit 2005 veröffentlicht er literarische Texte in Zeitschriften (u.a. Akzente, Sinn und Form), Zeitungen (u.a. Die Zeit, Zürcher Tagesanzeiger) und Anthologien. Für seine Gedichte wurde Thilo Krause 2012 mit dem Schweizer Literaturpreis und 2016 mit dem Clemens-Brentano-Preis der Stadt Heidelberg sowie dem ZKB Schillerpreis ausgezeichnet. Bei Hanser erschien 2018 sein Gedichtband «Was wir reden, wenn es gewittert», für den er den Peter Huchel-Preis erhielt.

Thilo Krause, geboren 1977 in Dresden, lebt und arbeitet in Zürich. Seit 2005 veröffentlicht er literarische Texte in Zeitschriften (u.a. Akzente, Sinn und Form), Zeitungen (u.a. Die Zeit, Zürcher Tagesanzeiger) und Anthologien. Für seine Gedichte wurde Thilo Krause 2012 mit dem Schweizer Literaturpreis und 2016 mit dem Clemens-Brentano-Preis der Stadt Heidelberg sowie dem ZKB Schillerpreis ausgezeichnet. Bei Hanser erschien 2018 sein Gedichtband «Was wir reden, wenn es gewittert», für den er den Peter Huchel-Preis erhielt.

Der mit 15 000 CHF dotierte Solothurner Literaturpreis 2020 geht an Monika Helfer: «Ihre Figuren zeichnet ein um keine Konvention bekümmertes Selbstbewusstsein aus, eine Ehrlichkeit der Emotionen und der Haltung», so die Jury, bestehend aus Nicola Steiner (Vorsitz), Lucas Gisi und Hanspeter Müller-Drossaart. «Ihr souveräner Umgang mit Sprache, der alle Stilregister beherrscht, macht Monika Helfers Bücher und Figuren für uns Lesende so einprägsam und nachvollziehbar.»

Der mit 15 000 CHF dotierte Solothurner Literaturpreis 2020 geht an Monika Helfer: «Ihre Figuren zeichnet ein um keine Konvention bekümmertes Selbstbewusstsein aus, eine Ehrlichkeit der Emotionen und der Haltung», so die Jury, bestehend aus Nicola Steiner (Vorsitz), Lucas Gisi und Hanspeter Müller-Drossaart. «Ihr souveräner Umgang mit Sprache, der alle Stilregister beherrscht, macht Monika Helfers Bücher und Figuren für uns Lesende so einprägsam und nachvollziehbar.»

Sind sie erst vor kurzem umgezogen? Oder für vier Wochen in den Urlaub gefahren? In solchen Situationen stellt man sich die Frage, was es denn unbedingt braucht, um zu «überleben». Worauf kann man auf keinen Fall verzichten? Was braucht meine Existenz, um mich selbst zu bleiben? Meistens wenig. Und meistens sind es nicht die Dinge, mit denen man sich im Konsumrausch aus lauter Langeweile oder weil es notwendig wäre, eindeckt. Erst recht, wenn man die materiellen Dinge ausser Acht lässt und die Frage stellt: Was ist wirklich wichtig?

Sind sie erst vor kurzem umgezogen? Oder für vier Wochen in den Urlaub gefahren? In solchen Situationen stellt man sich die Frage, was es denn unbedingt braucht, um zu «überleben». Worauf kann man auf keinen Fall verzichten? Was braucht meine Existenz, um mich selbst zu bleiben? Meistens wenig. Und meistens sind es nicht die Dinge, mit denen man sich im Konsumrausch aus lauter Langeweile oder weil es notwendig wäre, eindeckt. Erst recht, wenn man die materiellen Dinge ausser Acht lässt und die Frage stellt: Was ist wirklich wichtig? Die kindliche Erzählstimme muss für ein paar Wochen ins Spital. Und weil Eltern und Kind aus lauter Sorge versprechen, das auf nichts verzichtet werden muss, füllen sich die Koffer. Im Spital aber wird schnell klar, dass sich die wirklich wichtigen Dinge des Lebens nicht in einen Koffer packen lassen. Und so erzählt die Stimme von «allem, was du im Leben brauchst»: Freundschaft, eine Mama, Hoppelpoppel, Geschichten, etwas Weiches, ein Familie… Zwanzig Kapitel, die mich als Leser, auch mit 57 Jahren zum Denken anregen, die mich fragen lassen, was denn bei mir die Dinge sind, auf die ich nie verzichten möchte, die mein Leben bedeuten, die sich nicht in Koffer packen lassen.

Die kindliche Erzählstimme muss für ein paar Wochen ins Spital. Und weil Eltern und Kind aus lauter Sorge versprechen, das auf nichts verzichtet werden muss, füllen sich die Koffer. Im Spital aber wird schnell klar, dass sich die wirklich wichtigen Dinge des Lebens nicht in einen Koffer packen lassen. Und so erzählt die Stimme von «allem, was du im Leben brauchst»: Freundschaft, eine Mama, Hoppelpoppel, Geschichten, etwas Weiches, ein Familie… Zwanzig Kapitel, die mich als Leser, auch mit 57 Jahren zum Denken anregen, die mich fragen lassen, was denn bei mir die Dinge sind, auf die ich nie verzichten möchte, die mein Leben bedeuten, die sich nicht in Koffer packen lassen. Christoph Hein erzählt mit derart viel Liebenswürdigkeit von den kleinen grossen Dingen des Lebens, dass meine Ungeduld auf jenen Moment wächst, der mir die Gelegenheiten schenkt, meinen Enkelinnen und Enkeln von dem zu erzählen, was man wirklich braucht, mit den Bildern von Rotraut Susanne Berner. Und für all jene, die noch auf die übernächste Generation warten; «Alles, was du brauchst» kann auch auf dem stillen Örtchen jene Zeit erhellen, die sonst nur erleichtert.

Christoph Hein erzählt mit derart viel Liebenswürdigkeit von den kleinen grossen Dingen des Lebens, dass meine Ungeduld auf jenen Moment wächst, der mir die Gelegenheiten schenkt, meinen Enkelinnen und Enkeln von dem zu erzählen, was man wirklich braucht, mit den Bildern von Rotraut Susanne Berner. Und für all jene, die noch auf die übernächste Generation warten; «Alles, was du brauchst» kann auch auf dem stillen Örtchen jene Zeit erhellen, die sonst nur erleichtert. Christoph Hein, 1944 in Schlesien geboren, studierte Philosophie und Logik in Berlin. Er arbeitet als Schriftsteller, Dramatiker, Übersetzer und Essayist. Für seine Theaterstücke, Erzählungen und Romane wurde er vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Uwe-Johnson-Preis und Stefan-Heym-Preis. «Alles, was du brauchst» ist sein erstes Kinderbuch bei Hanser.

Christoph Hein, 1944 in Schlesien geboren, studierte Philosophie und Logik in Berlin. Er arbeitet als Schriftsteller, Dramatiker, Übersetzer und Essayist. Für seine Theaterstücke, Erzählungen und Romane wurde er vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Uwe-Johnson-Preis und Stefan-Heym-Preis. «Alles, was du brauchst» ist sein erstes Kinderbuch bei Hanser.

Sehnsucht und Liebe. Insofern ist es wohl eher einen Art Selbsterkundung: Ein Bohren in den Schichten aus denen Welt besteht, Welten bestehen. Es gilt hier vieles freizulegen, Ocean Vuong ist ein wahrer Meister darin. Dabei geht er ganz nah ran, man ist mittendrin, als wäre man Zeuge. In einer beeindruckenden Szene beschreibt er, bzw. sein Alter Ego Little Dog, eine erste Erinnerung an seine Eltern und dass er, Little Dog, erst dachte, dass Mutter und Vater in der Küche nur tanzen würden, sich aber bald herausstellte, dass der Vater die Mutter halb tot prügelte. Man liest Vuongs konzentrierte Prosaszenen mit hoher Anteilnahme, betrachtet die Welt mit den Augen des Kindes, sieht den handgreiflichen Vater direkt vor sich, die Wut in diesem Männerkörper eingeschrieben, verfolgt genau, Schritt für Schritt, wie er von der Polizei abgeführt wird, weil sie seinen blutverschmierten zwanzig Dollarschein nicht annehmen wollen. Diese Polizisten sind zumindest unbestechlich. Immerhin. Auf Abstand kann man hier kaum gehen. Dafür ist zu wenig Raum. Es trifft einen, direkt und hart.

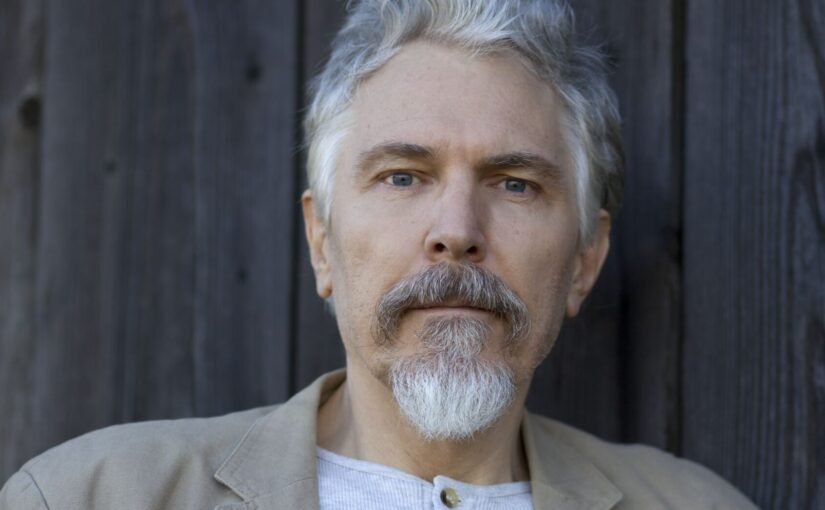

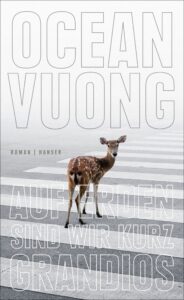

Sehnsucht und Liebe. Insofern ist es wohl eher einen Art Selbsterkundung: Ein Bohren in den Schichten aus denen Welt besteht, Welten bestehen. Es gilt hier vieles freizulegen, Ocean Vuong ist ein wahrer Meister darin. Dabei geht er ganz nah ran, man ist mittendrin, als wäre man Zeuge. In einer beeindruckenden Szene beschreibt er, bzw. sein Alter Ego Little Dog, eine erste Erinnerung an seine Eltern und dass er, Little Dog, erst dachte, dass Mutter und Vater in der Küche nur tanzen würden, sich aber bald herausstellte, dass der Vater die Mutter halb tot prügelte. Man liest Vuongs konzentrierte Prosaszenen mit hoher Anteilnahme, betrachtet die Welt mit den Augen des Kindes, sieht den handgreiflichen Vater direkt vor sich, die Wut in diesem Männerkörper eingeschrieben, verfolgt genau, Schritt für Schritt, wie er von der Polizei abgeführt wird, weil sie seinen blutverschmierten zwanzig Dollarschein nicht annehmen wollen. Diese Polizisten sind zumindest unbestechlich. Immerhin. Auf Abstand kann man hier kaum gehen. Dafür ist zu wenig Raum. Es trifft einen, direkt und hart. Ocean Vuong wurde 1988 in Saigon, Vietnam, geboren und zog im Alter von zwei Jahren nach Amerika, wo er heute lebt. Für seine Lyrik wurde er mehrfach ausgezeichnet, zuletzt u.a. mit dem Whiting Award for Poetry (2016) und dem T.S. Eliot Prize (2017). «Auf Erden sind wir kurz grandios» (Hanser 2019) ist sein erster Roman.

Ocean Vuong wurde 1988 in Saigon, Vietnam, geboren und zog im Alter von zwei Jahren nach Amerika, wo er heute lebt. Für seine Lyrik wurde er mehrfach ausgezeichnet, zuletzt u.a. mit dem Whiting Award for Poetry (2016) und dem T.S. Eliot Prize (2017). «Auf Erden sind wir kurz grandios» (Hanser 2019) ist sein erster Roman.