Man kennt die Erzählungen davon, wie das Nobelpreiskomitee die jeweiligen PreisträgerInnen kontaktiert, um ihnen mitzuteilen, dass sie zur Übergabe des prominentesten Preises nach Stockholm an eine königliche Nobelpreisverleihung eingeladen werden. Klar, der Nobelpreis ist in keiner Weise mit dem Schweizer Buchpreis zu vergleichen. Aber eine ganz spezielle Anerkennung ist er alleweil.

Spontan schrieb ich den fünf Nominierten mit der Bitte, diesen einen Moment zu schildern, als das Telefon klingelte und man sie über die Nominierung informierte:

Spontan schrieb ich den fünf Nominierten mit der Bitte, diesen einen Moment zu schildern, als das Telefon klingelte und man sie über die Nominierung informierte:

Dorothee Elmiger: «An den Moment kann ich mich schon gar nicht mehr so genau erinnern: Ich sass in der Küche und hatte das Telefon am Ohr, draussen schien auf jeden Fall die Sonne!»

Dorothee Elmiger: «An den Moment kann ich mich schon gar nicht mehr so genau erinnern: Ich sass in der Küche und hatte das Telefon am Ohr, draussen schien auf jeden Fall die Sonne!»

Nicht nur die Preissumme unterscheidet sich erheblich, gleich mit einer Stelle mehr, auch das Renommee des Preises lässt sich schlecht vergleichen. Schon alleine der Unterschied zwischen dem Deutschen und dem Schweizer Buchpreis in Sachen Publizität, medialer Aufmerksamkeit ist riesig. Während die Verleihung des Schweizer Buchpreises dem Schweizer Fernsehen einen Kurzbeitrag wert ist, wird die Verleihung des Deutschen Buchpreises live im Deutschen Fernsehen übertragen. Während sich der Schweizer Buchpreis vor allem auf nationaler Ebene abspielt, ist der Deutsche Buchpreis ein Ereignis im deutschsprachigen Europa.

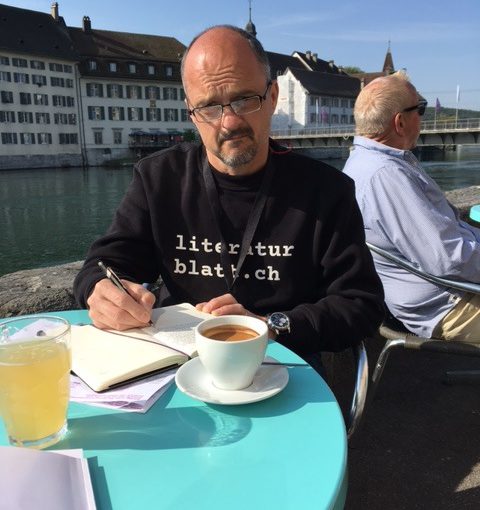

Charles Lewinsky: «Ein Telefongespräch mit den Veranstaltern brachte die erfreuliche Nachricht. Ich habe mich darüber gefreut. Mehr gibt es nicht zu sagen. Da es meine dritte Nomination ist, bin ich in dieser Hinsicht vielleicht ein bisschen abgestumpft.»

Charles Lewinsky: «Ein Telefongespräch mit den Veranstaltern brachte die erfreuliche Nachricht. Ich habe mich darüber gefreut. Mehr gibt es nicht zu sagen. Da es meine dritte Nomination ist, bin ich in dieser Hinsicht vielleicht ein bisschen abgestumpft.»

Sollte man sich deshalb grämen? Nein. Im Schweizer Buchpreis spiegelt sich auch die Schweizer Buchlandschaft. Viele Buchveröffentlichungen von Schweizer Verlagen schaffen es nur ganz schwer über die Landesgrenzen. Sehr oft bleibt das Interesse an Schweizer Literatur angesichts der schieren Menge der Veröffentlichungen in den deutschen Buchhandlungen mässig, sieht man von den grossen Namen ab. Als ich für ein paar Wochen in Berlin arbeitete und immer wieder in einer der unzähligen Buchhandlungen abtauchte, wurde mehr als deutlich, dass die Schweizer Literatur nicht einmal ein Anhängsel ist, sondern bis auf einige wenig Namen inexistent.

Tom Kummer: «Happiness. Ich empfand ein grosses Glücksgefühl als ich von der Nominierung erfuhr. Und dann verspürte ich sofort den Drang, meiner Mutter anzurufen und zu berichten. Erstaunlich! Wie die Mutter doch immer wieder Ursprung der ganz grossen Gefühle wird – und dabei das Bedürfnis wachrüttelt, etwas mir sonst ganz Fernes zu beweisen: How To Be A Good Son!»

Tom Kummer: «Happiness. Ich empfand ein grosses Glücksgefühl als ich von der Nominierung erfuhr. Und dann verspürte ich sofort den Drang, meiner Mutter anzurufen und zu berichten. Erstaunlich! Wie die Mutter doch immer wieder Ursprung der ganz grossen Gefühle wird – und dabei das Bedürfnis wachrüttelt, etwas mir sonst ganz Fernes zu beweisen: How To Be A Good Son!»

Umso mehr tut es meiner Seele gut, wenn auf der Longlist des Deutschen Buchpreises die Namen von Dorothee Elmiger, Charles Lewinsky und Arno Camenisch auftauchen, noch mehr wenn Dorothee Elmiger mit «Aus der Zuckerfabrik» sogar auf der Shortlist zu finden ist. Und nichts desto trotz ist die Nominiertenliste des Schweizer Buchpreises eigentlich schon eine Anerkennung. Sind sich doch alle Mitglieder der Jury einig, dass diese fünf Bücher auf ein ganz speziell sichtbares Podest gehören.

Karl Rühmann: «Das Telefon klingelt zur Unzeit, wie immer, und dann ist es auch noch eine «unbekannte Nummer». Abnehmen oder wegdrücken? Man ist ein höflicher Mensch und wählt den grünen Knopf. Ohne viele Umschweife teilt mir eine freundliche Stimme mit, dass mein «Held» für den Schweizer Buchpreis nominiert worden sei. Ich muss mich erstmal setzen und dann nach Worten suchen, die auch nur einigermassen zu meinen Gefühlen passen. Das ist schwierig. Ein einfaches «Danke» trifft es nicht, ein Freudeschrei eher, doch dafür habe ich mich zu gut im Griff. Leider. Ich murmle etwas, wahrscheinlich sage ich «wunderbar» und «unglaublich» und «Freude», dann bin ich wieder mit der Nachricht allein. Seither schwebe ich über dem Boden und möchte noch eine ganze Weile nicht landen.»

Karl Rühmann: «Das Telefon klingelt zur Unzeit, wie immer, und dann ist es auch noch eine «unbekannte Nummer». Abnehmen oder wegdrücken? Man ist ein höflicher Mensch und wählt den grünen Knopf. Ohne viele Umschweife teilt mir eine freundliche Stimme mit, dass mein «Held» für den Schweizer Buchpreis nominiert worden sei. Ich muss mich erstmal setzen und dann nach Worten suchen, die auch nur einigermassen zu meinen Gefühlen passen. Das ist schwierig. Ein einfaches «Danke» trifft es nicht, ein Freudeschrei eher, doch dafür habe ich mich zu gut im Griff. Leider. Ich murmle etwas, wahrscheinlich sage ich «wunderbar» und «unglaublich» und «Freude», dann bin ich wieder mit der Nachricht allein. Seither schwebe ich über dem Boden und möchte noch eine ganze Weile nicht landen.»

PS Auch Anna Stern meldete sich per Mail und schrieb, sie wolle jenen Moment für sich behalten. Respekt!

PS Auch Anna Stern meldete sich per Mail und schrieb, sie wolle jenen Moment für sich behalten. Respekt!

Charles Lewinsky, 1946 in Zürich geboren, ist seit 1980 freier Schriftsteller. International berühmt wurde er mit seinem Roman «Melnitz». Er gewann zahlreiche Preise, darunter den französischen Prix du meilleur livre étranger. Sein jüngster Roman «Der Halbbart» hat es auf die Shortlist des Deutschen und auf die Shortlist des Schweizer Buchpreises geschafft. Sein Werk erscheint in 14 Sprachen. Charles Lewinsky lebt im Sommer in Vereux (Frankreich) und im Winter in Zürich.

Charles Lewinsky, 1946 in Zürich geboren, ist seit 1980 freier Schriftsteller. International berühmt wurde er mit seinem Roman «Melnitz». Er gewann zahlreiche Preise, darunter den französischen Prix du meilleur livre étranger. Sein jüngster Roman «Der Halbbart» hat es auf die Shortlist des Deutschen und auf die Shortlist des Schweizer Buchpreises geschafft. Sein Werk erscheint in 14 Sprachen. Charles Lewinsky lebt im Sommer in Vereux (Frankreich) und im Winter in Zürich.

Er hatte es nicht leicht, schon als Kind in einer Familie, die sich einer Sekte angeschlossen hatte, einem Vater ausgeliefert, der dem Bibelzitat näher stand als seiner Familie, der seinen Glauben durch Zucht und Ordnung unterstrich und seinen Sohn letztlich in die gierigen Fänge des Sektenoberhauptes Bachofen auslieferte und einer Mutter, die sich lieber an ihrer Kochschürze festhielt, als an der Liebe zu ihren drei Kindern. Nach dem Suizid der Schwester, der keiner sein durfte, und einer traumatischen Beerdigung nimmt er Reissaus, um sich aus den Fesseln seiner Familie zu befreien, flieht in eine Stadt, mittellos und ohne Bindung.

Er hatte es nicht leicht, schon als Kind in einer Familie, die sich einer Sekte angeschlossen hatte, einem Vater ausgeliefert, der dem Bibelzitat näher stand als seiner Familie, der seinen Glauben durch Zucht und Ordnung unterstrich und seinen Sohn letztlich in die gierigen Fänge des Sektenoberhauptes Bachofen auslieferte und einer Mutter, die sich lieber an ihrer Kochschürze festhielt, als an der Liebe zu ihren drei Kindern. Nach dem Suizid der Schwester, der keiner sein durfte, und einer traumatischen Beerdigung nimmt er Reissaus, um sich aus den Fesseln seiner Familie zu befreien, flieht in eine Stadt, mittellos und ohne Bindung.

«Zum Glück gibt es ein einfaches und unfehlbares System, mit dessen Hilfe man ein Arschloch auf den ersten Blick erkennen kann. Ich weiss, dass es funktioniert. Ich hab’s an mir selber ausprobiert.

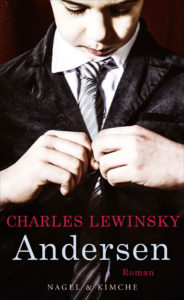

«Zum Glück gibt es ein einfaches und unfehlbares System, mit dessen Hilfe man ein Arschloch auf den ersten Blick erkennen kann. Ich weiss, dass es funktioniert. Ich hab’s an mir selber ausprobiert. Charles Lewinsky wurde 1946 in Zürich geboren. Er arbeitete als Dramaturg, Regisseur und Redaktor. Er schreibt Hörspiele, Romane und Theaterstücke und verfasste über 1000 TV-Shows und Drehbücher, etwa für den Film «Ein ganz gewöhnlicher Jude». Für den Roman «Johannistag» wurde er mit dem Schillerpreis der Zürcher Kantonalbank ausgezeichnet. Sein Roman «Melnitz» wurde in zehn Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet, u.a. in China als Bester deutscher Roman 2006, in Frankreich als Bester ausländischer Roman 2008. Lewinskys jüngsten Romane wurden für die bedeutendsten deutschsprachigen Buchpreise nominiert: «Gerron» für den Schweizer Buchpreis 2011, «Kastelau» für den Deutschen Buchpreis 2014 und «Andersen» für den Schweizer Buchpreis 2016.

Charles Lewinsky wurde 1946 in Zürich geboren. Er arbeitete als Dramaturg, Regisseur und Redaktor. Er schreibt Hörspiele, Romane und Theaterstücke und verfasste über 1000 TV-Shows und Drehbücher, etwa für den Film «Ein ganz gewöhnlicher Jude». Für den Roman «Johannistag» wurde er mit dem Schillerpreis der Zürcher Kantonalbank ausgezeichnet. Sein Roman «Melnitz» wurde in zehn Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet, u.a. in China als Bester deutscher Roman 2006, in Frankreich als Bester ausländischer Roman 2008. Lewinskys jüngsten Romane wurden für die bedeutendsten deutschsprachigen Buchpreise nominiert: «Gerron» für den Schweizer Buchpreis 2011, «Kastelau» für den Deutschen Buchpreis 2014 und «Andersen» für den Schweizer Buchpreis 2016.

Weilemann im Laufe seiner Ermittlungen auch im Vorzimmer seines Sohnes sitzt und er diesen verdächtigt, mit dem grossen Filz des Landes unter einer Decke zu stecken. Erst recht nicht, weil er auf ein Buch stösst, das ein Verbrechen vorwegnimmt, dass die herrschende Volkspartei und ihren sterbenden Führer in arge Bedrängnis führen könnte. Und erst recht nicht, weil jene junge Frau, die sich als seine Vertraute gibt, im alten Weilemann Gefühle weckt, die tot zu sein schienen.

Weilemann im Laufe seiner Ermittlungen auch im Vorzimmer seines Sohnes sitzt und er diesen verdächtigt, mit dem grossen Filz des Landes unter einer Decke zu stecken. Erst recht nicht, weil er auf ein Buch stösst, das ein Verbrechen vorwegnimmt, dass die herrschende Volkspartei und ihren sterbenden Führer in arge Bedrängnis führen könnte. Und erst recht nicht, weil jene junge Frau, die sich als seine Vertraute gibt, im alten Weilemann Gefühle weckt, die tot zu sein schienen. lieber los sein will. Es sei viel interessanter, eine Figur zu erfinden, die weit von ihm entfernt sei, meinte der Autor. Der Roman wurde zu einer Versuchsanordnung mit der Frage: Wenn es frühere Leben gibt, was wäre, wenn man sich an sie erinnern würde? Das Böse aus der Geisterbahnperspektive ist interessanter als das Gute. Lewinsky spielt in diesem überraschenden Roman mit Bildern, mit dem Schauer des Bösen. „Ganz im Gegensatz zu allen anderen Büchern, die ich schrieb, war die Figur dieses Romans mit einem Mal da und zwang mich zu schreiben. Und mit dem Schreiben entwickelte sich die Geschichte, die keine Botschaft haben muss, beim Leser aber etwas auslösen soll. Was, das kann ich nicht bestimmen, nur hoffen, das es passiert.“ Ein ungeheuer gutes Buch, mit dem Charles Lewinsky es 2016 verdient hätte, den Schweizer Buchpreis zu gewinnen!

lieber los sein will. Es sei viel interessanter, eine Figur zu erfinden, die weit von ihm entfernt sei, meinte der Autor. Der Roman wurde zu einer Versuchsanordnung mit der Frage: Wenn es frühere Leben gibt, was wäre, wenn man sich an sie erinnern würde? Das Böse aus der Geisterbahnperspektive ist interessanter als das Gute. Lewinsky spielt in diesem überraschenden Roman mit Bildern, mit dem Schauer des Bösen. „Ganz im Gegensatz zu allen anderen Büchern, die ich schrieb, war die Figur dieses Romans mit einem Mal da und zwang mich zu schreiben. Und mit dem Schreiben entwickelte sich die Geschichte, die keine Botschaft haben muss, beim Leser aber etwas auslösen soll. Was, das kann ich nicht bestimmen, nur hoffen, das es passiert.“ Ein ungeheuer gutes Buch, mit dem Charles Lewinsky es 2016 verdient hätte, den Schweizer Buchpreis zu gewinnen! Charles Lewinsky wurde 1946 in Zürich geboren. Er arbeitete als Dramaturg, Regisseur und Redaktor. Er schreibt Hörspiele, Romane und Theaterstücke und verfasste über 1000 TV-Shows und Drehbücher, etwa für den Film „Ein ganz gewöhnlicher Jude“, (Hauptdarsteller Ben Becker, ARD 2005). Für den Roman „Johannistag“ wurde er mit dem Schillerpreis der Zürcher Kantonalbank ausgezeichnet. Sein Roman „Melnitz“ wurde in zehn Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet, u.a. in China als Bester deutscher Roman 2006, in Frankreich als Bester ausländischer Roman 2008. Lewinskys jüngsten Romane wurden für die bedeutendsten deutschsprachigen Buchpreise nominiert: „Gerron“ für den Schweizer Buchpreis 2011, „Kastelau“ für den Deutschen Buchpreis 2014 und „Andersen“ für den Schweizer Buchpreis 2016.

Charles Lewinsky wurde 1946 in Zürich geboren. Er arbeitete als Dramaturg, Regisseur und Redaktor. Er schreibt Hörspiele, Romane und Theaterstücke und verfasste über 1000 TV-Shows und Drehbücher, etwa für den Film „Ein ganz gewöhnlicher Jude“, (Hauptdarsteller Ben Becker, ARD 2005). Für den Roman „Johannistag“ wurde er mit dem Schillerpreis der Zürcher Kantonalbank ausgezeichnet. Sein Roman „Melnitz“ wurde in zehn Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet, u.a. in China als Bester deutscher Roman 2006, in Frankreich als Bester ausländischer Roman 2008. Lewinskys jüngsten Romane wurden für die bedeutendsten deutschsprachigen Buchpreise nominiert: „Gerron“ für den Schweizer Buchpreis 2011, „Kastelau“ für den Deutschen Buchpreis 2014 und „Andersen“ für den Schweizer Buchpreis 2016.

geln». Eine denkwürdige Veranstaltung, ein Gefäss aber, dass trotz Bedauern keinen Platz mehr im neuen Programm fand. Obwohl ich Lesungen schätze, verraten Gespräche viel mehr, sowohl über das Buch wie über Autorinnen und Autoren, erst recht dann, wenn die Beteiligten zur Konfrontation bereit sind.

geln». Eine denkwürdige Veranstaltung, ein Gefäss aber, dass trotz Bedauern keinen Platz mehr im neuen Programm fand. Obwohl ich Lesungen schätze, verraten Gespräche viel mehr, sowohl über das Buch wie über Autorinnen und Autoren, erst recht dann, wenn die Beteiligten zur Konfrontation bereit sind. erzählt die Geschichte eines Folterchefs, dem die Fähigkeit zur Empathie gänzlich fehlt. Ein Fehlen, dass diesen zum Meister macht. Andersen ist Geburtshelfer der Wahrheit, weil die Wahrheit stets Last ist, die man mit sich herumträgt und doch viel lieber los sein will. Es sei viel interessanter, eine Figur zu erfinden, die weit von ihm entfernt sei. Der Roman wurde zu einer Versuchsanordnung mit der Frage: Wenn es frühere Leben gibt, was wäre, wenn man sich an sie erinnern würde? Das Böse aus der Geisterbahnperspektive ist interessanter als das Gute. (Der verschmitzt, verschwörerische Blick zu seiner Frau, während der Schauspieler Michael Neuenschwander Passagen aus seinem Roman liest.) Lewinsky spielt mit Bildern, mit dem Schauer des Bösen. «Ganz im Gegensatz zu allen anderen Büchern, die ich schrieb, war die Figur dieses Romans mit einem Mal da und zwang mich zu schreiben. Und mit dem Schreiben entwickelte sich die Geschichte, die keine Botschaft haben muss, beim Leser aber etwas auslösen soll. Was, das kann ich nicht bestimmen, nur hoffen, das es passiert.»

erzählt die Geschichte eines Folterchefs, dem die Fähigkeit zur Empathie gänzlich fehlt. Ein Fehlen, dass diesen zum Meister macht. Andersen ist Geburtshelfer der Wahrheit, weil die Wahrheit stets Last ist, die man mit sich herumträgt und doch viel lieber los sein will. Es sei viel interessanter, eine Figur zu erfinden, die weit von ihm entfernt sei. Der Roman wurde zu einer Versuchsanordnung mit der Frage: Wenn es frühere Leben gibt, was wäre, wenn man sich an sie erinnern würde? Das Böse aus der Geisterbahnperspektive ist interessanter als das Gute. (Der verschmitzt, verschwörerische Blick zu seiner Frau, während der Schauspieler Michael Neuenschwander Passagen aus seinem Roman liest.) Lewinsky spielt mit Bildern, mit dem Schauer des Bösen. «Ganz im Gegensatz zu allen anderen Büchern, die ich schrieb, war die Figur dieses Romans mit einem Mal da und zwang mich zu schreiben. Und mit dem Schreiben entwickelte sich die Geschichte, die keine Botschaft haben muss, beim Leser aber etwas auslösen soll. Was, das kann ich nicht bestimmen, nur hoffen, das es passiert.»