Siebzehn Jahre ist es jetzt her. Ich verbrachte meine ersten Island-Weihnachten im tiefen Fjord Hvalfjörður, eine knappe Autostunde von Reykjavik entfernt. Der Winter war bisher kalt und windig gewesen, bissig, aber verglichen mit Graubünden schneearm. Der Bauernhof lag seit Wochen im Schatten des Bergmassivs Esja. Manchmal tunkten die tiefen Wolken den ganzen Fjord in ein aprikosengoldenes Licht. An der Küste gefror selbst das salzige Meerwasser, doch die seltsam poröse Eisschicht zerbrach durch das Spiel der Gezeiten in tellergrosse Schollen, der Fjord gefror nie ganz zu. Gab es Schnee, verwehte ihn der Wind und häufte ihn hinterm Stall zu einem enormen Haufen an. Einmal öffnete ich die hintere Stalltür von innen – und stand jäh vor einer Wand aus Schnee. Das war nicht so schlimm: Die Kühe wollten sowieso nicht raus. Sie wiederkäuten gelassen ob den pfeifenden Winterstürmen. Der Bauer erzählte mir, dass sich Kühe in Island am 13. Weihnachtstag miteinander in Menschensprache unterhielten, aber sofort verstummten, sobald sie einen bemerkten. Wie gerne hätte ich mich mit ihnen unterhalten!

Die Weihnachten fern der Heimat zu verbringen, war ein seltsamer Gefühlskoktail aus Melancholie und Entspanntheit, Neugier und Heimweh. Zwar genoss ich die Ruhe, ich las Bücher, schaute Filme, hörte Musik, schrieb Briefe, aber ich schleppte ein schweres Herz mit mir rum. Ich wartete sehnsüchtig auf Briefpost oder Telefonanrufe aus der Heimat, und war zugleich fasziniert über die Isländer und ihre Bräuche. Einsamkeit macht zudem kreativ. Ich spürte den Drang zu schreiben, zu musizieren, zu singen. In der kleinen Holzkirche der Gemeinde, weiter hinten im Tal hatte ich eine Orgel entdeckt. Oft sass ich mutterseelenallein in dieser Kirche und machte Lärm, griff völlig enthemmt in die Tasten, keine Menschenseele weit und breit. Herrlich. Hätte jemand die Kirchtür aufgestossen, wäre ich so plötzlich verstummt, wie die Kühe am 13. Weihnachtstag.

Der Priester lud mich einmal in seine Stube ein, tischte Tee auf und verwickelte mich in ein Gespräch über Gott und die Welt. Er konnte gut Deutsch, war an mir interessiert. Dieser Besuch war wie Balsam auf meine vereinsamte Seele.

An Weihnachten lud mich der Bauer ein, ihn in die Messe zu begleiten, doch ich zog es vor, meine freien Stunden in der vereisten Winterlandschaft zu verbringen, hinauszuwandern, vorbei an erstarrten Wasserfällen und baumlose Berghängen. Ich erklomm einen alten Vulkankegel, der während der letzten Eiszeit entstanden war. Die Lava hatte sich einen Weg nach oben durch den Eiszeitgletscher gefressen und dabei Unmassen an Gletschereis weggeschmolzen, möglicherweise eine Gletscherflut ausgelöst. In den Flanken waren bizarre Steinformationen zu finden, schockerstarrte Lava, fremde Welt. Der Wind auf dem Vulkan war so schneidend, dass es mir den Atem verschlug. Meine klammen Finger schmerzten.

Beim Abstieg trat ich unüberlegt auf eine Schneefläche, worunter sich blankes Eis verbarg. Meine Füsse schnellten in die Höhe, ich klatschte hart auf die Eisfläche und rutschte sofort die Vulkanflanke hinunter, gewann augenblicklich an Tempo. Mit Händen und Füssen versuchte ich, die Talfahrt zu verlangsamen. Vergebens. Erst der schneefreie, nackte Erdboden weiter unten stoppte mich. Ich schlitterte übers Geröll, die Steine prügelten mich, aber schliesslich kam ich zum Stillstand. Ich blieb dann eine Weile sitzen. Nichts gebrochen.

Meine ersten Weihnachten in Island lehrten mich, dass ein einziger, fataler Fehltritt genügt, um den Kurs des Lebens zu ändern.

Als ich zurück auf dem Bauernhof war, erzählte mir der Bauer, dass der Priester nach mir gefragt habe, verwundert darüber, mich nicht an der Weihnachtsandacht gesehen zu haben. Er habe ihm daraufhin mitgeteilt, dass Joachim seinen Gott draussen in der Natur suchen gegangen sei, und darüber war ich ihm dankbar.

Am Abend machte ich die Stallarbeit, fütterte und molk die Kühe. Seltsam. An jenem Abend fühlte ich mich, als wäre ich in Island angekommen, mit Leib und Seele, zufrieden, lebendig, aber müde. Ich freute mich auf meine Bücher, mein Bett und meine weiteren Jahre in Island.

«Nur mal ganz sachte, Junge. Rupf nicht so!», sagte eine tiefe Stimme.

Ich schaute mich um. Der Bauer war in der Milchkammer.

«Wer ist da?», rief ich.

Keine Antwort. Niemand war da. Nur die Kuh, der ich soeben das Melkzeug etwas unsanft abgenommen hatte, ich muss in Gedanken versunken gewesen sein, drehte ihren Kopf zu mir, schaute mich an, wiederkäute, steckte sich die Zunge nacheinander in beide Nasenlöcher, schnaubte – und schaute wieder nach vorn.

«Gleðileg jól og farsælt komandi ár!»

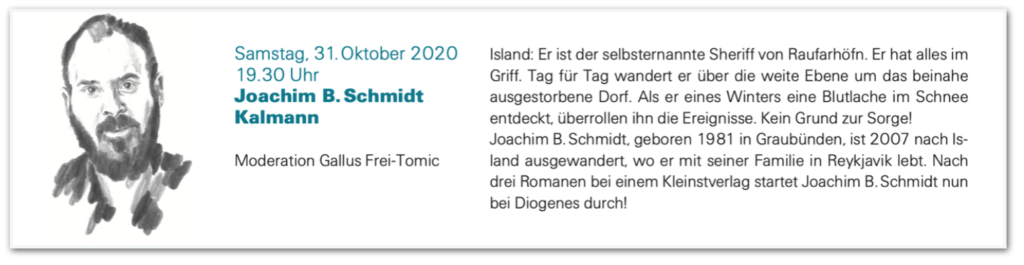

Joachim B. Schmidt, geboren 1981 in Graubünden, ist Journalist und Schriftsteller. Seine ersten drei Romane erschienen in einem kleinen Verlag aus dem bernischen Emmental (Landverlag). 2020 war «Kalmann» aus dem Hause Diogenes dann der lang ersehnte Durchbruch zu einem grösseren Publikum. Seit 2007 lebt Joachim B. Schmidt in Island, wo er mit seiner Familie in Reykjavik lebt und Touristen über die Insel führt.

Rezension von «Kalmann» auf literaturblatt.ch

Beitragsbild © Joachim B. Schmidt

Wenn es in Island Frühling ist, ist es noch immer kalt. Mitteleuropäische Frühlingsgefühle würden erfrieren. Aber Kalmann kennt nichts anderes. Er wohnt schon immer in Raufarövn (gesprochen: Reuwarhöbb), weit weg von Reykjavik, der Hauptstadt des Inselstaates. Kalmann gehört zum Dorf. Man nennt ihn Sheriff, weil er mit einem Cowboyhut und einem Sheriffstern durch die Landschaft zieht, manchmal auf der Jagd nach einem Polarfuchs, manchmal aber einfach, weil ihn etwas zieht. Manchmal auch mit seinem kleinen Boot aufs Meer, wo er mit eingelegten Fleischködern Grönlandhaie fischt und seinen Fang zu Gammelhai verarbeitet, einem isländischen Gericht, das aber nur echten IsländerInnen eine Gaumenfreude sein kann. Von seinem Grossvater hat er das Rezept. Aber der ist in einem Altersheim, ein- und weggesperrt. Sein Grossvater ist das einzige im Leben Kalmanns, das wirklich zählt. Freunde gibt es nicht, höchstens Noì, aber den trifft er nur im Netz – und eine Frau will ihn nicht.

Wenn es in Island Frühling ist, ist es noch immer kalt. Mitteleuropäische Frühlingsgefühle würden erfrieren. Aber Kalmann kennt nichts anderes. Er wohnt schon immer in Raufarövn (gesprochen: Reuwarhöbb), weit weg von Reykjavik, der Hauptstadt des Inselstaates. Kalmann gehört zum Dorf. Man nennt ihn Sheriff, weil er mit einem Cowboyhut und einem Sheriffstern durch die Landschaft zieht, manchmal auf der Jagd nach einem Polarfuchs, manchmal aber einfach, weil ihn etwas zieht. Manchmal auch mit seinem kleinen Boot aufs Meer, wo er mit eingelegten Fleischködern Grönlandhaie fischt und seinen Fang zu Gammelhai verarbeitet, einem isländischen Gericht, das aber nur echten IsländerInnen eine Gaumenfreude sein kann. Von seinem Grossvater hat er das Rezept. Aber der ist in einem Altersheim, ein- und weggesperrt. Sein Grossvater ist das einzige im Leben Kalmanns, das wirklich zählt. Freunde gibt es nicht, höchstens Noì, aber den trifft er nur im Netz – und eine Frau will ihn nicht.

«Erzählen ist wie Seichen: Wenn man einmal damit angefangen hat, ist es schwer, wieder aufzuhören.»

«Erzählen ist wie Seichen: Wenn man einmal damit angefangen hat, ist es schwer, wieder aufzuhören.»

Charles Lewinsky, 1946 in Zürich geboren, ist seit 1980 freier Schriftsteller. International berühmt wurde er mit seinem Roman «Melnitz». Er gewann zahlreiche Preise, darunter den französischen Prix du meilleur livre étranger. Sein jüngster Roman «Der Halbbart» hat es auf die Shortlist des Deutschen und auf die Shortlist des Schweizer Buchpreises geschafft. Sein Werk erscheint in 14 Sprachen. Charles Lewinsky lebt im Sommer in Vereux (Frankreich) und im Winter in Zürich.

Charles Lewinsky, 1946 in Zürich geboren, ist seit 1980 freier Schriftsteller. International berühmt wurde er mit seinem Roman «Melnitz». Er gewann zahlreiche Preise, darunter den französischen Prix du meilleur livre étranger. Sein jüngster Roman «Der Halbbart» hat es auf die Shortlist des Deutschen und auf die Shortlist des Schweizer Buchpreises geschafft. Sein Werk erscheint in 14 Sprachen. Charles Lewinsky lebt im Sommer in Vereux (Frankreich) und im Winter in Zürich.

Simone Lappert (1985) studierte Literarisches Schreiben am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel, sie lebt und arbeitet als freie Autorin in Zürich und Basel. 2014 erschien ihr Romandebüt «Wurfschatten» (Metrolit, Berlin, 2014). Ihr zweiter Roman «Der Sprung» erschien Ende August 2019 bei Diogenes und ist für den Schweizer Buchpreis nominiert. Simone Lappert ist literarisch und performativ an diversen Kunstprojekten beteiligt, führt literarisch durch Ausstellungen, zuletzt in der Fondation Beyeler (Alexander Calder und Fischli/Weiss) und in der Kunsthalle Basel (Lynette Yadom-Boakye). Sie ist Präsidentin des Internationalen Lyrikfestivals Basel, Jurymitglied des Basler Lyrikpreises, Mitbegründerin der transdisziplinären Gesprächsreihe Raum für Unsicherheit, war Schweizer Kuratorin für das Lyrikprojekt Babelsprech.International und ist Mitglied des AdS (Verband Autor*innen der Schweiz).

Simone Lappert (1985) studierte Literarisches Schreiben am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel, sie lebt und arbeitet als freie Autorin in Zürich und Basel. 2014 erschien ihr Romandebüt «Wurfschatten» (Metrolit, Berlin, 2014). Ihr zweiter Roman «Der Sprung» erschien Ende August 2019 bei Diogenes und ist für den Schweizer Buchpreis nominiert. Simone Lappert ist literarisch und performativ an diversen Kunstprojekten beteiligt, führt literarisch durch Ausstellungen, zuletzt in der Fondation Beyeler (Alexander Calder und Fischli/Weiss) und in der Kunsthalle Basel (Lynette Yadom-Boakye). Sie ist Präsidentin des Internationalen Lyrikfestivals Basel, Jurymitglied des Basler Lyrikpreises, Mitbegründerin der transdisziplinären Gesprächsreihe Raum für Unsicherheit, war Schweizer Kuratorin für das Lyrikprojekt Babelsprech.International und ist Mitglied des AdS (Verband Autor*innen der Schweiz).

Ian McEwan genügte es aber nicht, ein Kammerspiel zwischen drei AkteurInnen zu schaffen. «Maschinen wie ich» ist eingebettet in ein Grossbritanien von 1982, von Margrit Thatcher regiert, einem Land, das eben den Falkland-Krieg verloren hatte, eine Welt, die dank der genialen Forschung von Wissenschaftlern wie Alain Turning (den es wirklich gab, den Ian McEwan aber 1954 nicht sterben lassen wollte, den er bis in seine Gegenwart weiterhin an seinen Forschungen arbeiten lässt) Internet, Mobilphones und selbstfahrende Autos längst zur Selbstverständlichkeit machte. McEwan verbindet Fiktion mit Realität so absolut überzeugend, dass spürbar wird, mit welcher Lust der Autor sich wohl immer wieder die Frage stellte, wie es hätte sein können, wenn…

Ian McEwan genügte es aber nicht, ein Kammerspiel zwischen drei AkteurInnen zu schaffen. «Maschinen wie ich» ist eingebettet in ein Grossbritanien von 1982, von Margrit Thatcher regiert, einem Land, das eben den Falkland-Krieg verloren hatte, eine Welt, die dank der genialen Forschung von Wissenschaftlern wie Alain Turning (den es wirklich gab, den Ian McEwan aber 1954 nicht sterben lassen wollte, den er bis in seine Gegenwart weiterhin an seinen Forschungen arbeiten lässt) Internet, Mobilphones und selbstfahrende Autos längst zur Selbstverständlichkeit machte. McEwan verbindet Fiktion mit Realität so absolut überzeugend, dass spürbar wird, mit welcher Lust der Autor sich wohl immer wieder die Frage stellte, wie es hätte sein können, wenn…