Ein Viertel Jahrhundert verheiratet. Eltern zweier Kinder. „Aus dem Gröbsten raus“. Aber die beiden Stadtmenschen Rahel und Peter ahnen, dass ihre Ehe an einem Wendepunkt angekommen ist. Daniela Krien leuchtet in ein Zerwürfnis. Wenn auch mit schwacher Funzel.

Zwischen Rahel und Peter ist das Brennen erloschen. Nach beinah dreissig Jahren ist ihnen die Leidenschaft abhanden gekommen. Sie ist Psychotherapeutin, er Literaturprofessor, beide fest eingebunden planen sie Ferien in den Bergen, Zeit füreinander. Obwohl das Virus sie zwang, ihre Ferien nicht allzu weit von ihrem Zuhause zu verbringen und sie beide nicht mehr wirklich an Aufwind glauben, erreicht sie kurz vor der Abreise die Mitteilung, dass das Haus in den Bergen abgebrannt sei und man ihnen eine Alternative im Dorf anbieten könne. Kaum abgesagt und den Ärger fürs erste geschluckt, erreicht sie ein weiterer Anruf einer Freundin Rahels Mutter, ihr Mann Viktor habe einen Schlaganfall erlitten und man suche jemanden, der für ein paar Wochen das Haus in der Uckermark hüten würden, während sie ihrem Mann in der Klinik beizustehen versuche.

Was am Anfang bloss einzige Alternative ist und ein Liebesdienst an einem Paar, mit dem man sich schon ein Leben lang verbunden fühlt, wird immer mehr zu einem Ort, der Klarheit und Perspektiven in das Leben der beiden Verlorenen bringen könnte. Rahel, geplagt von ihren Stimmungsschwankungen, vermisst Peters Leidenschaft. Auch wenn das noch nie viel war, das grosse Feuerwerk ausgeblieb, erklärt Peter ziemlich trocken, dass er keine Lust mehr verspüre. Die Lunte brennt nicht mehr. Rahel hat zu akzeptieren, mehr noch. Das Auseinanderleben, die immer grösser werdende Distanz, reisst an ihrem Selbstverständnis. Und Peter? Peter will einfach nur weg. Weg aus dem aufgeheizten Universitätsbetrieb. Weg von den Brandherden dort, weil er während einer Vorlesung mit einer non-binären Studierenden ungewollt und tollpatschig in einen Konflikt vor Publikum geriet. Ein Konflikt, dem man ihm aufzwang, für den er schlicht weder Lust noch Kraft hatte, sich zu stellen.

Drei Wochen auf einem Hof in der Uckermark. Mit Pferden, Hühnern und Katzen, einem grossen Haus mit vielen Zimmern, einem Stall und einem Nebengebäude, in dem Viktor, der den Schlaganfall erlitten hatte, schon Jahrzehnte ein Künstleratelier führt. Für Rahel ist der Ort ein Ort der Erinnerungen. Und als sie aus Neugier und Unruhe Schubladen öffnest und in Skizzen und Zeichnungen blättert, erhärtet sich ein Verdacht, den sie als Keim schon ein Leben lang mit sich herumträgt.

Daniela Krien erzählte in einem Interview, dass sie eben solche Ferien in einem Haus machte, weil ein Feuer einen Strich durch Ferienpläne machte. Der Hof dort draussen in der Einsamkeit wird zur Bühne eines Zweipersonenstücks. Während der Mann ganz unerwartet auf diesem Hof seine perfekte Erholung zu finden scheint, beginnt ein anderes Feuer, ein Schwelbrand aus Rahels Vergangenheit, der die Krise der sonst rational Denkenden noch potenziert. Eigentlich ein perfektes Setting über ein Paar, das sich aufgezwungenen Veränderungen stellen muss. Ein Geschichte, die mich eigentlich berührt, zumal es doch reichlich eigenartig ist, dass es noch immer Paare gibt, die sich dem Abenteuer einer Langzeitbeziehung oder gar einer lebenslangen Partnerschaft stellen. Trotzdem hätte ich mir in dieser Geschichte etwas mehr Pfeffer gewünscht. Die Figuren bleiben eigenartig blass. Die Geschichte kocht auf kleinem Feuer. Wo bleibt der innere Kampf um eine Ehe, die ausgelutscht zu sein scheint? Wo jener Kampf der Psychologin mit der eigenen Überforderung? Wo jener mit einer Vergangenheit, die sich immer mehr querstellt? Wo der Brand im Leben des Professors, der doch eigentlich nur seine Arbeit machen will und von gegenwärtigen Verbalauseinandersetzungen zerfressen wird?

„Der Brand“ ist ein schöne Geschichte, leicht zu lesen, gute Unterhaltung. Mehr nicht. Schade.

Daniela Krien, geboren 1975 in Neu-Kaliss, studierte Kulturwissenschaften und Kommunikations- und Medienwissenschaften in Leipzig. Seit 2010 ist sie freie Autorin, 2011 erschien ihr Roman «Irgendwann werden wir uns alles erzählen», der von Emily Atef verfilmt wird. Ihr letzter Roman, «Die Liebe im Ernstfall«, stand monatelang auf der Bestsellerliste und wurde in mehr als 20 Sprachen übersetzt. Daniela Krien lebt mit ihren zwei Töchtern in Leipzig.

Beitragsbild © Maurice Haas / Diogenes

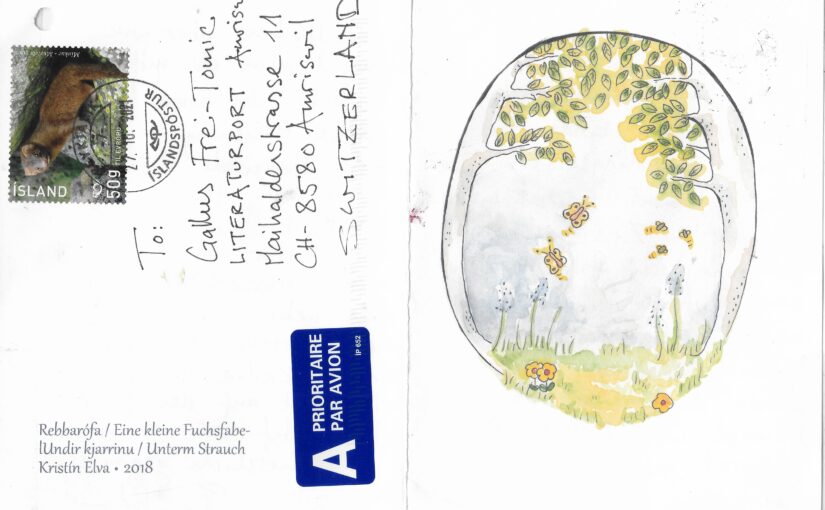

Wenn es in Island Frühling ist, ist es noch immer kalt. Mitteleuropäische Frühlingsgefühle würden erfrieren. Aber Kalmann kennt nichts anderes. Er wohnt schon immer in Raufarövn (gesprochen: Reuwarhöbb), weit weg von Reykjavik, der Hauptstadt des Inselstaates. Kalmann gehört zum Dorf. Man nennt ihn Sheriff, weil er mit einem Cowboyhut und einem Sheriffstern durch die Landschaft zieht, manchmal auf der Jagd nach einem Polarfuchs, manchmal aber einfach, weil ihn etwas zieht. Manchmal auch mit seinem kleinen Boot aufs Meer, wo er mit eingelegten Fleischködern Grönlandhaie fischt und seinen Fang zu Gammelhai verarbeitet, einem isländischen Gericht, das aber nur echten IsländerInnen eine Gaumenfreude sein kann. Von seinem Grossvater hat er das Rezept. Aber der ist in einem Altersheim, ein- und weggesperrt. Sein Grossvater ist das einzige im Leben Kalmanns, das wirklich zählt. Freunde gibt es nicht, höchstens Noì, aber den trifft er nur im Netz – und eine Frau will ihn nicht.

Wenn es in Island Frühling ist, ist es noch immer kalt. Mitteleuropäische Frühlingsgefühle würden erfrieren. Aber Kalmann kennt nichts anderes. Er wohnt schon immer in Raufarövn (gesprochen: Reuwarhöbb), weit weg von Reykjavik, der Hauptstadt des Inselstaates. Kalmann gehört zum Dorf. Man nennt ihn Sheriff, weil er mit einem Cowboyhut und einem Sheriffstern durch die Landschaft zieht, manchmal auf der Jagd nach einem Polarfuchs, manchmal aber einfach, weil ihn etwas zieht. Manchmal auch mit seinem kleinen Boot aufs Meer, wo er mit eingelegten Fleischködern Grönlandhaie fischt und seinen Fang zu Gammelhai verarbeitet, einem isländischen Gericht, das aber nur echten IsländerInnen eine Gaumenfreude sein kann. Von seinem Grossvater hat er das Rezept. Aber der ist in einem Altersheim, ein- und weggesperrt. Sein Grossvater ist das einzige im Leben Kalmanns, das wirklich zählt. Freunde gibt es nicht, höchstens Noì, aber den trifft er nur im Netz – und eine Frau will ihn nicht.

«Erzählen ist wie Seichen: Wenn man einmal damit angefangen hat, ist es schwer, wieder aufzuhören.»

«Erzählen ist wie Seichen: Wenn man einmal damit angefangen hat, ist es schwer, wieder aufzuhören.»

Charles Lewinsky, 1946 in Zürich geboren, ist seit 1980 freier Schriftsteller. International berühmt wurde er mit seinem Roman «Melnitz». Er gewann zahlreiche Preise, darunter den französischen Prix du meilleur livre étranger. Sein jüngster Roman «Der Halbbart» hat es auf die Shortlist des Deutschen und auf die Shortlist des Schweizer Buchpreises geschafft. Sein Werk erscheint in 14 Sprachen. Charles Lewinsky lebt im Sommer in Vereux (Frankreich) und im Winter in Zürich.

Charles Lewinsky, 1946 in Zürich geboren, ist seit 1980 freier Schriftsteller. International berühmt wurde er mit seinem Roman «Melnitz». Er gewann zahlreiche Preise, darunter den französischen Prix du meilleur livre étranger. Sein jüngster Roman «Der Halbbart» hat es auf die Shortlist des Deutschen und auf die Shortlist des Schweizer Buchpreises geschafft. Sein Werk erscheint in 14 Sprachen. Charles Lewinsky lebt im Sommer in Vereux (Frankreich) und im Winter in Zürich.