Eine Frau verlässt ihren Alltag, tritt für einen Weile aus. In eine Hütte ganz hinten im Tal, in den Hang hineingebaut, geschützt vor dem, was vom Berg kommen kann. Ein paar Bücher, Stifte, Papier und das Nötigste, um für eine bestimmte Zeit von sämtlichen Verpflichtungen losgelöst zu sein. Sie geht weg und kommt sich dabei ganz nah!

Lisa Elsässer erzählt unaufgeregt. Und doch! Was auf den ersten Seiten fast meditativ mit aller Stille und reduziert offenbart wird, macht deutlich, dass unter dem ruhigen Erzählfluss weitere Ebenen mitwirken, die sich erst mit fortschreitender Lektüre entschlüsseln, die aber niemals einfach dazu dienen, eine Geschichte bloss zu dramatisieren. So wie die Frau in dieser Hütte auf das wenige, das da ist und was sie aus ihrem Leben mitgenommen hat, reduziert ist; eine einfache, unverrückbare Einrichtung, ein Holzherd, ein Fenster, eine Türe, drei Bücher auf dem Tisch, Papier und Stifte, so reduziert ist das Geschehen, in das die Frau abgetaucht oder aufgetaucht ist.

Sie will für ein paar Tage ihre Ruhe, will Ordnung bringen, will Atem schöpfen. Etwas, was viele wollen, die meisten nötig hätten in der Hektik des Alltags. Etwas, was mit all den kleinen Gadgets, die man sich zur Erleichterung angeschafft hat, immer schwerer wird. Heute braucht es Mut, wirklich alles zurückzulassen, um sich der Ruhe und sich selbst auszusetzen. So wie die Frau in dieser Hütte, in der sie vor Jahren schon einmal war, an einem Ort, von dem sie weiss, dass er geben wird, wenn sie bereit ist.

„Niemand stellte hier Ansprüche an sie. Es gab nichts zu verlieren, nichts zu gewinnen.“

Sie macht kleine und grosse Spaziergänge, die kleinen manchmal blossfüssig, grössere mit Wanderschuhen, sitzt vor dem Haus oder im Schein der Petroleumlampe am Tisch. Sie liest und schreibt, schreibt Briefe, die sie nicht abschickt, Briefe, die ihre Gedanken, ihr Leben ordnen. Und manchmal bekommt sie Besuch vom Bauern, von dem sie den Schlüssel zur Hütte hat. Man macht einen Schwatz, redet nicht viel, schweift nebeneinander mit dem Blick über die Berge. Bis der Bauer sie zu einer Wanderung zu „seinem“ See einlädt, ein bisschen weiter oben, mitten im Wald. Dort bricht es aus ihm heraus, denn es ist der Ort, an dem er sein Kind begrub, jene Zäsur in seinem Leben, die ihm die Familie und die Frau nahm.

In die Stille des Tals bricht ein Leben, das fast alles verlor; ein Kind, eine Familie, eine Liebe, eine Frau und den Glauben an sich selbst. Aber der Bauer schaffte es, sich wieder aufzurappeln, nur ganz leise für sich. So wie die Frau in der Hütte in ihr Leben ganz still jene Ordnung zurückbringen will, die es braucht, um sich über das eigene Selbst im Klaren zu sein.

„Sie wollte erfahren, was die Stille mit ihr anstellte.“

In Rückblenden erzählt Lisa Elsässer ganz behutsam, nur wenig vom Leben, dass die Frau in der Hütte im Tal zurückliess; von den Männern ihres Lebens, von ihrer Arbeit, auch von ihrem Schreiben und nicht zuletzt von einer Fremden, die sie über die letzten Monate und Jahre kennengelernt hatte, die sie manchmal bediente, wenn sie in einer Café-Bar aushalf. Eine Frau, die ihr irgendwann erzählte von einem Leben, aus dem sie geflohen war und noch immer flieht.

„Du bist auch eine Narbe geworden.“

Lisa Elsässer wäre nicht Lisa Elsässer, wäre sie den Verlockungen einer expressiven Dramatisierung erlegen. Lisa Elsässer ist nicht nur eine begnadete Erzählerin, sondern auch eine preisgekrönte Lyrikerin. Vielleicht ist das der Grund, warum alles an diesem Roman reduziert und eingedampft ist. Alles ist glasklar, wenn auch nicht durchsichtig, so wie Leben nie durchsichtig ist. Wieder so ein Buch, das man nach der Lektüre noch einmal durchblättert, hier und dort hängen bleibt, um noch einmal zu geniessen.

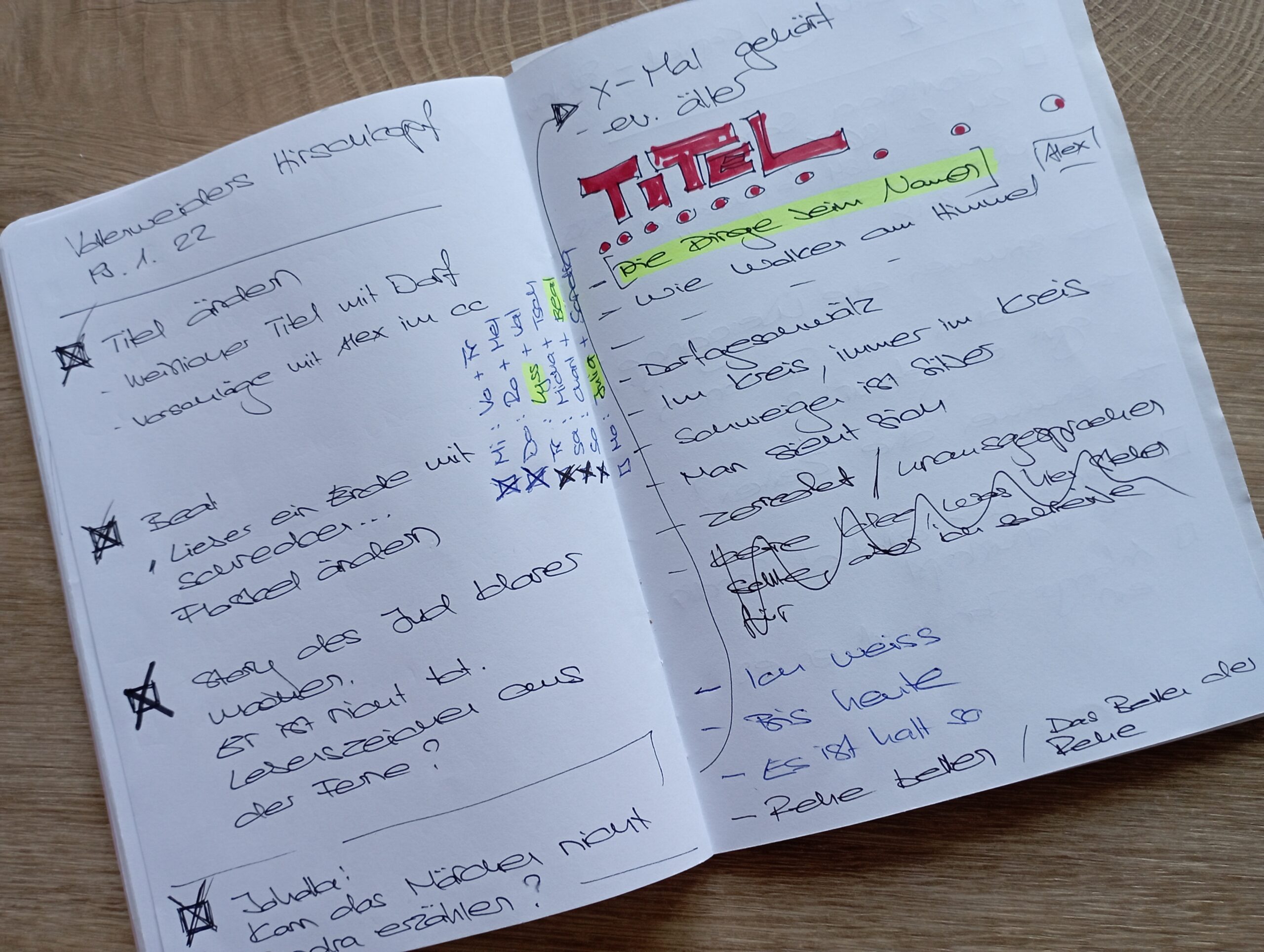

Interview

Ist das ein Schlüssel beim Schreiben? Wenn man den Lesenden das Gefühl geben kann „Ich lese auch von mir“? Und es trotzdem vermeidet, jenes Anbiedernde, Dienliche aufkommen zu lassen?

Nein, das ist für mich nicht der Schlüssel, weil jede Vorstellung beim Schreiben an die Vorstellungen der Leserin, des Lesers mich der Präzision, der Genauigkeit, der Wahrhaftigkeit, der Literarizität berauben würde, und der grosse Einsamkeitsakt des Schreibens ein Vorstellungsakt über das Empfinden eines Gegenübers werden würde!

Du bist Erzählerin und Lyrikerin. Lyrik schliesst das Erzählende nicht aus und das Erzählende kann lyrische Melodien annehmen. Vielleicht ist es genau diese durchlässige, verwischte Grenze zwischen Lyrik und Prosa, die dein Schreiben, deinen Roman „Im Tal“ so beeindruckend macht; das Reduzierte, das Konzentrat. Ist es nicht eigenartig, dass man unter „Opus magnum“ zu schnell bloss an Wälzer denkt? Dein Roman ist vielleicht eine solches „Opus magnum“, so wie jenes Buch, dss deine Protagonistin mit ins Tal genommen hat, „Die Wand“ von Marlen Haushofer.

Mein Schreiben war immer geprägt von Verdichtung und Reduktion! Sie lassen dem Leser den Spielraum, das entstandene (innere) Bild zu verfertigen, das nicht zwingend dem des Schreibenden entsprechen muss!

„Im Tal“ ist vieles: Die Selbstreflexion einer Frau, ein Versuch der Ordnung, ein Begegnung mit Stille und Natur, die Geschichte einer zarten Freundschaft, aber auch eine Geschichte darüber, dass Selbstliebe der Schlüssel zu aller Liebe ist. Warum machen wir es uns so schwer, uns selbst zu lieben?

Selbstliebe: eine hoch philosophische Frage, die, so meine ich, nur jede/r sich selbst ehrlich und reflektiert beantworten kann!

Stille und Einsamkeit zu ertragen wird immer schwieriger. Beides kann zu einer Last werden, mit viel Angst verbunden sein. Warum müllen wir uns zu? Warum halten wir Stille und Einsamkeit nicht mehr aus?

Einsamkeit, sich selber nahe zu kommen, erfordert den bedingungslosen Entschluss, das auszuhalten, was die Stille laut und heftig werden lassen kann, was ansonsten leider das „Brimborium“ zu erledigen, zu entkräften weiss!

Irgendwie ist „Im Tal“ auch eine Liebesgeschichte, denn die Frau im Tal in der Hütte ordnet ihr Herz. Sie begegnet Menschen, die an der Liebe fast zerbrachen. Sie liebt das Unmittelbare, das Einfache, Ehrliche, das, wonach sich doch eigentlich alle sehnen. Was in der Gegenwart passiert, ist weit weg von dem. Ist die Überzeugung, dass jede Form von Literatur Friedensarbeit ist, eine romantische Verklärung?

Einen Friedensauftrag sehe ich in meinem Schreiben nicht, vielmehr halte ich mich an das Zitat von Joan Didion: „Wir erzählen uns Geschichten, um zu leben“! Das erfüllt nicht immer den Begriff der Nostalgie, kommt aber dem Leben, das nun mal seine Brüche hat, viel näher als jede Verklärung!

Lisa Elsässer, geboren 1951 im Kanton Uri, schreibt Lyrik und Prosa. Von 2005 bis 2008 studierte sie am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Für ihr literarisches Schaffen wurde sie mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Hauptpreis der Zentralschweizer Literaturförderung 2018. Zuletzt erschien bei Wolfbach der Gedichtband «Schnee Relief» (2019).

Beitragsillustration © leafrei.com / Literaturhaus Thurgau