Dass ein dünnes Buch kein Gewicht vermitteln muss und dass Geschichten, dessen „Sammlung“ der Autor selbst lakonisch „Ein paar Handvoll sehr kurzer Geschichten“ untertitelt, alles andere als bloss heiter sind, beweist der Sprachkünstler Thomas Stangl auf beeindruckende Art und Weise. Sein Band „Diverse Wunder“ ist wahrhaft wunderlich, sprachlich schillernd, voller Geheimnisse.

Thomas Stangl muss nichts beweisen. Und darum ist selbst der Titel seiner Geschichtensammlung, alles andere als eine Sammlung unwillkürlich zusammengestellter Kurztexte, Understatement und wie das ganze Buch eine literarische Schnitzeljagd in den Gedankenkosmos eines Künstlers, der sich nicht durch Grenzen der realen Wahrnehmung einschüchtern lässt. „Eine paar Handvoll sehr kurzer Geschichten“ macht glauben, die Texte wären einfach so dahingestreut, ohne Absicht, schon gar nicht komponiert. Aber in den Geschichten tauchen immer wieder Namen und Motive auf, sei es nun Wittgenstein, der Hunde malende Kunstmaler Wu Daozi, die schöne Nichte Tamara, Fortsetzungsgeschichten wie Venedig ein, zwei und drei, eine Akrobatin, vom Neffen Tamaras geliebt, eine mehrteilige Vorschichte oder ein dreiteiliges Ende.

„Ziel der Literatur ist es, der Gurke den Weg aus dem Gurkenglas zu zeigen.“

Thomas Stangls Geschichten kippen an der Realität, nähren sich aus Traumbildern, Geschichten von der anderen Seite. Weit weg von Erbauungsgeschichten, keine Nachttischchenlektüre, denn die Geschichten könnten sich, vermischt mit den eigenen Traumgeschichten, zu Kopfgewittern auswachsen, die kleben bleiben.

Wäre Thomas Stangl ein Maler, müsste man sich beim Betrachten seiner Bilder Zeit lassen, denn was sie auf die Schnelle zeigen, ist nicht das, worum es dem Bildermaler geht. Er spielt mit den Bildern, gibt ihnen Vieldeutigkeit. Seine Sprachbilder spielen mit Perspektiven, leuchten mal von vorne, mal von hinten, aus den Tiefen des Surrealen. Manchmal reisst Thomas Stangl auch das Bedeutungs- und Deutungsschwere herunter, so wie in der Geschichte vom Fisch, einem Symbol, einer Zeichnung, die viel zu oft mit Ideologie aufgeblasen wurde. Ein Fisch interessiert sich für nichts. Ein Fisch frisst seine Kinder, wenn das, was ihm entgegenschwimmt, zufällig seine Kinder sind.

Skurriles gepaart mit genauer Betrachtung, seine Fantasie mit Geträumtem, die Lust am Formulieren und Fabulieren mit jener, die Bilder zu entfremden, der scheinbaren Wirklichkeit entgegenzustellen. Thomas Stangl schert sich nicht um Verständlichkeit, seine Geschichten sind Bilder, die sich überlappen, sich gegenseitig kommentieren. Sie besitzen einen ganz eigenen Witz, den Witz eines Sprachspielers. So wie Kinder, wenn sie zeichnen oder malen, sich nicht darum kümmern, eine Welt abzubilden, viel mehr Lust am Zeichnen selbst verspüren. Er folgt der Magie des Formulierens und Schreibens, seiner Lust, mit Sprache etwas entstehen zu lassen, was die reine Wiedergabe niemals schaffen kann.

Ausgerechnet in der Literatur verlangt man Verständnis, Klarheit und Lesbarkeit. In vielen anderen Kunstgattungen, sei es Musik, Malerei oder selbst dem Tanz, wird Widerspruch und Geheimnis akzeptiert. Aber weil Literatur auch noch unterhalten muss, für viele in erster Linie unterhalten muss, wird alles „Unverständliche“, Uneindeutige nur schwer akzeptiert.

Thomas Stangls Buch ist ein wundersames Bilderbuch der Geheimnisse!

Thomas Stangl, 1966 in Wien geboren, studierte Philosophie sowie Hispanistik und lebt in Wien. Bereits sein erster Roman «Der einzige Ort» brachte ihm den aspekte-Preis (2004) für das beste deutschsprachige Debüt ein. In den Folgejahren erhielt er u. a. den Telekom-Austria-Preis beim Bachmann-Preis (2007), den Erich-Fried-Preis (2011) oder den Österreichischen Kunstpreis für Literatur (2022) sowie den Bremer Literaturpreis (2023).

Beitragsbild © Jessica Schaefer

Regina Dürig wurde 1982 in Mannheim geboren und lebt in Biel. Sie ist Autorin, Performerin und Dozentin für Literarisches Schreiben und hat Miniaturen, Kurzgeschichten, Hörspiele, Kinderbücher, Jugendromane und unsichere Übertragungen veröffentlicht. Für ihre Arbeiten hat Regina Dürig zahlreiche Auszeichnungen erhalten, u. a. den Peter-Härtling-Preis, den Literaturpreis Wartholz und den Literaturpreis des Kantons Bern

Regina Dürig wurde 1982 in Mannheim geboren und lebt in Biel. Sie ist Autorin, Performerin und Dozentin für Literarisches Schreiben und hat Miniaturen, Kurzgeschichten, Hörspiele, Kinderbücher, Jugendromane und unsichere Übertragungen veröffentlicht. Für ihre Arbeiten hat Regina Dürig zahlreiche Auszeichnungen erhalten, u. a. den Peter-Härtling-Preis, den Literaturpreis Wartholz und den Literaturpreis des Kantons Bern Judith Keller, 1985 in Lachen (SZ) geboren, lebt in Zürich. Sie hat Literarisches Schreiben in Leipzig und Biel sowie Deutsch als Fremdsprache in Berlin und Bogotá studiert. Für ihr Debüt «Die Fragwürdigen» wurde Judith Keller mit Anerkennungspreisen von Stadt und Kanton Zürich ausgezeichnet.

Judith Keller, 1985 in Lachen (SZ) geboren, lebt in Zürich. Sie hat Literarisches Schreiben in Leipzig und Biel sowie Deutsch als Fremdsprache in Berlin und Bogotá studiert. Für ihr Debüt «Die Fragwürdigen» wurde Judith Keller mit Anerkennungspreisen von Stadt und Kanton Zürich ausgezeichnet. Seraina Kobler ist Journalistin und Autorin, arbeitete sie als Redakteurin bei verschiedenen Tages- und Wochenzeitungen, bevor sie sich mit einem eigenen Schreibatelier in der Zürcher Altstadt selbstständig gemacht hat. Sie ist Mutter von vier Kindern. «Regenschatten» ist ihr erster Roman. Ihr literarisches Schaffen wurde von verschiedenen Stiftungen, sowie dem Bundesamt für Kultur unterstützt.

Seraina Kobler ist Journalistin und Autorin, arbeitete sie als Redakteurin bei verschiedenen Tages- und Wochenzeitungen, bevor sie sich mit einem eigenen Schreibatelier in der Zürcher Altstadt selbstständig gemacht hat. Sie ist Mutter von vier Kindern. «Regenschatten» ist ihr erster Roman. Ihr literarisches Schaffen wurde von verschiedenen Stiftungen, sowie dem Bundesamt für Kultur unterstützt. Anaïs Meier, geboren 1984 in Bern, studierte Film und Medien an der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg und Literarisches Schreiben am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel. Monatliche Kolumne “Aus dem Réduit” in der Fabrikzeitung, Zürich. 2013 Mitbegründerin von Büro für Problem und 2018 von RAUF. Im August 2020 erscheint der Kurzgeschichtenband «Über Berge, Menschen und insbesondere Bergschnecken» bei mikrotext, im Herbst 2021 der Roman “Mit einem Fuss draussen” bei Voland & Quist.

Anaïs Meier, geboren 1984 in Bern, studierte Film und Medien an der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg und Literarisches Schreiben am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel. Monatliche Kolumne “Aus dem Réduit” in der Fabrikzeitung, Zürich. 2013 Mitbegründerin von Büro für Problem und 2018 von RAUF. Im August 2020 erscheint der Kurzgeschichtenband «Über Berge, Menschen und insbesondere Bergschnecken» bei mikrotext, im Herbst 2021 der Roman “Mit einem Fuss draussen” bei Voland & Quist. X Schneeberger, Christoph Schneeberger wird 1976 im Aargau geboren und wächst in Vogelsang und Birr auf. Er studiert zunächst am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel und schliesst 2018 den Master in Literarischem Schreiben an der Hochschule der Künste Bern ab. Christoph Schneeberger verknüpft die verschiedenen Bereiche der Kunst und ist in vielseitigen Formen und Identitäten aktiv. Als X Noëme – so heisst er als Dragqueen – performt er etwa eine Lesung seines preisgekrönten Romans «Neon Pink & Blue».

X Schneeberger, Christoph Schneeberger wird 1976 im Aargau geboren und wächst in Vogelsang und Birr auf. Er studiert zunächst am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel und schliesst 2018 den Master in Literarischem Schreiben an der Hochschule der Künste Bern ab. Christoph Schneeberger verknüpft die verschiedenen Bereiche der Kunst und ist in vielseitigen Formen und Identitäten aktiv. Als X Noëme – so heisst er als Dragqueen – performt er etwa eine Lesung seines preisgekrönten Romans «Neon Pink & Blue».

schwarze Löcher aufweist, weil der Nachlass auf Keyserlings Wunsch vernichtet wurde. Eine Tatsache allerdings, die die Neugier und Fantasie Klaus Modicks nur noch mehr anstachelte. Was waren die Gründe, warum ein Nachlass, fast alle Spuren, Briefe und Manuskripte eines Schriftstellers vernichtet werden mussten? Warum musste Eduard von Keyserling fluchtartig seine Universität und die Stadt Dorbat (heute Tartu) verlassen und nach Wien fliehen? Klaus Modick spinnt mit viel Einfühlung einen mitreissenden Roman, der in der Künsterboheme um 1900 spielt, Keyserlings Schwabinger Freunde; den Dramatiker Halbe, den Maler Lovis Corinth oder den Schriftsteller und Schauspieler Frank Wedekind. Absolut überzeugend aber ist Klaus Modicks feinsinnige Sprache, der Ton, den er beim Erzählen anstimmt und der perfekt zum Lebensgefühl und zur Zeit damals passt. Für all jene die perfekte Lektüre, die es mögen, wenn mit dem Lesen Zeitverständnis geweckt wird.

schwarze Löcher aufweist, weil der Nachlass auf Keyserlings Wunsch vernichtet wurde. Eine Tatsache allerdings, die die Neugier und Fantasie Klaus Modicks nur noch mehr anstachelte. Was waren die Gründe, warum ein Nachlass, fast alle Spuren, Briefe und Manuskripte eines Schriftstellers vernichtet werden mussten? Warum musste Eduard von Keyserling fluchtartig seine Universität und die Stadt Dorbat (heute Tartu) verlassen und nach Wien fliehen? Klaus Modick spinnt mit viel Einfühlung einen mitreissenden Roman, der in der Künsterboheme um 1900 spielt, Keyserlings Schwabinger Freunde; den Dramatiker Halbe, den Maler Lovis Corinth oder den Schriftsteller und Schauspieler Frank Wedekind. Absolut überzeugend aber ist Klaus Modicks feinsinnige Sprache, der Ton, den er beim Erzählen anstimmt und der perfekt zum Lebensgefühl und zur Zeit damals passt. Für all jene die perfekte Lektüre, die es mögen, wenn mit dem Lesen Zeitverständnis geweckt wird. aufgeblasenen Chirurgen an einer Lesung kennenlernt, der ihr aber genau das zu geben scheint, wonach ihre Seele dürstet. April und Ludwig heiraten, bekommen ein Kind und Probleme zuhauf. Angelika Klüssendorf schrieb aber keinen Rosenkriegroman, sondern die Geschichte zweier Menschen, die sich wohl irgendwann irgendwie liebten, aber mehr ineinander verstrickten. „Jahre danach“ spriesst voller Witz und Poesie dort, wo man als Leser weinen könnte. Ein Buch voller starker Sätze, die man mitnehmen, nicht mehr vergessen möchte. Ein unglaublich starkes Buch, von dem die Autorin meinte, sie wäre froh, nun endlich einen Abschluss gefunden zu haben, um Neues beginnen zu können. Wie ich mich darauf freue!

aufgeblasenen Chirurgen an einer Lesung kennenlernt, der ihr aber genau das zu geben scheint, wonach ihre Seele dürstet. April und Ludwig heiraten, bekommen ein Kind und Probleme zuhauf. Angelika Klüssendorf schrieb aber keinen Rosenkriegroman, sondern die Geschichte zweier Menschen, die sich wohl irgendwann irgendwie liebten, aber mehr ineinander verstrickten. „Jahre danach“ spriesst voller Witz und Poesie dort, wo man als Leser weinen könnte. Ein Buch voller starker Sätze, die man mitnehmen, nicht mehr vergessen möchte. Ein unglaublich starkes Buch, von dem die Autorin meinte, sie wäre froh, nun endlich einen Abschluss gefunden zu haben, um Neues beginnen zu können. Wie ich mich darauf freue! Mutter, die nicht von ihrer abzugrenzen war, dem elterlichen Hof und von Toni, ihrem Bruder, dem Hoffnungsträger, der tot im grossen Krieg zurückgeblieben war. Fanny braucht ein Leben lang, um sich von den Gewichten ihrer Vergangenheit loszumachen, den Eltern, dem Dorflehrer, mit dem sie verheiratet war und einen Sohn hat. Selbst von jenen, die noch leben, ihrem Sohn, der auch Toni heisst und ihrer Enkelin, die sich nicht mehr nur mit Märchen aus der Vergangenheit begnügt. Die Geschichte einer Frau durch fast ein ganzes Jahrhundert. Laura Freudenthaler, noch jung, erzählt klug, wohl wissend, wo Nähe oder Distanz dem Erzählen gut tun. Ein Roman voller Ehrlichkeit und Reife, sprachlicher Kraft und Leidenschaft für ein Leben! Unbedingt lesen!

Mutter, die nicht von ihrer abzugrenzen war, dem elterlichen Hof und von Toni, ihrem Bruder, dem Hoffnungsträger, der tot im grossen Krieg zurückgeblieben war. Fanny braucht ein Leben lang, um sich von den Gewichten ihrer Vergangenheit loszumachen, den Eltern, dem Dorflehrer, mit dem sie verheiratet war und einen Sohn hat. Selbst von jenen, die noch leben, ihrem Sohn, der auch Toni heisst und ihrer Enkelin, die sich nicht mehr nur mit Märchen aus der Vergangenheit begnügt. Die Geschichte einer Frau durch fast ein ganzes Jahrhundert. Laura Freudenthaler, noch jung, erzählt klug, wohl wissend, wo Nähe oder Distanz dem Erzählen gut tun. Ein Roman voller Ehrlichkeit und Reife, sprachlicher Kraft und Leidenschaft für ein Leben! Unbedingt lesen! vor langer, langer Zeit, damals 1933 in diesem schicksalsreichen Jahr deutscher Geschichte. Und sie sass Modell für ein Porträt, vor dem Maler Otto Dix. Damals war Tamara zwanzig, als sie Otto Dix zum ersten Mal begegnete, ebenso beeindruckt wie eingeschüchtert von einem Mann, der kein Blatt vor den Mund nahm. Otto Dix malte sie, weil sie mit ihrem Lächeln trösten sollte. Aus dem „Bildnis der Tänzerin Tamara Danischewski mit Iris“ wird eine nicht genutzte Möglichkeit, ein Leben am Scheidepunkt, damals noch von einem Leben in allen Facetten. Bis sie heiratete. Sie heiratete einen Mann, der ihr das Tanzen und Fragen verbot, liess sich einschliessen, für immer verwundet.

vor langer, langer Zeit, damals 1933 in diesem schicksalsreichen Jahr deutscher Geschichte. Und sie sass Modell für ein Porträt, vor dem Maler Otto Dix. Damals war Tamara zwanzig, als sie Otto Dix zum ersten Mal begegnete, ebenso beeindruckt wie eingeschüchtert von einem Mann, der kein Blatt vor den Mund nahm. Otto Dix malte sie, weil sie mit ihrem Lächeln trösten sollte. Aus dem „Bildnis der Tänzerin Tamara Danischewski mit Iris“ wird eine nicht genutzte Möglichkeit, ein Leben am Scheidepunkt, damals noch von einem Leben in allen Facetten. Bis sie heiratete. Sie heiratete einen Mann, der ihr das Tanzen und Fragen verbot, liess sich einschliessen, für immer verwundet.

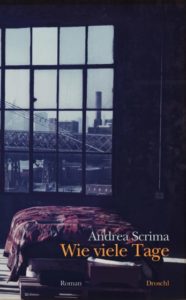

«Wie viele Tage» liest sich nicht leicht, wenn auch nicht verschlüsselt. Wer das als «Roman» verkaufte Buch liest, sucht vergeblich nach einem durchgehenden Handlungsstrang, einer vielleicht verborgenen Geschichte. Ich las das Buch wie lyrische Prosa, eine mäandernde Textspur durch ein Leben, das Empfinden einer Empfindsamen. Keine Nabelschau, aber der Lyrik näher als einer Erzählung.

«Wie viele Tage» liest sich nicht leicht, wenn auch nicht verschlüsselt. Wer das als «Roman» verkaufte Buch liest, sucht vergeblich nach einem durchgehenden Handlungsstrang, einer vielleicht verborgenen Geschichte. Ich las das Buch wie lyrische Prosa, eine mäandernde Textspur durch ein Leben, das Empfinden einer Empfindsamen. Keine Nabelschau, aber der Lyrik näher als einer Erzählung. Andrea Scrima, geboren 1960 in New York City, studierte Kunst an der School of Visual Arts in New York und an der Hochschule der Künste in Berlin, wo sie seit 1984 als Autorin und bildende Künstlerin lebt.

Andrea Scrima, geboren 1960 in New York City, studierte Kunst an der School of Visual Arts in New York und an der Hochschule der Künste in Berlin, wo sie seit 1984 als Autorin und bildende Künstlerin lebt.