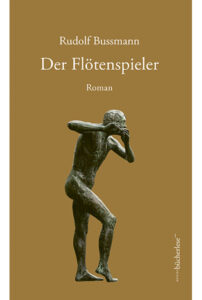

In „Der Flötenspieler“ geht einer weg, haut ab. Etwas, was man in der Gegenwart manchmal gerne tun würde, wenn es denn eine Chance gäbe. Thomas Waller tut es, mit fast nichts, ausser seiner Flöte und einer Vergangenheit, die sich nicht mehr mit der Gegenwart koppeln lässt. Ein Roman für AbenteurerInnen!

Rudolf Bussmann, Dichter, Romancier, Übersetzter, Herausgeber und Literaturvermittler feiert heuer seinen 75. Geburtstag. Rudolf Bussmanns Leben ist Literatur. Er ist keiner jener, die sich in ihrer stillen Kammer zurückziehen und nur dann an die Öffentlichkeit treten, wenn ihre Literatur im Fokus steht. Nichts gegen ein spitzweg’sches Dasein, nichts gegen Schreibende, die sich ganz auf ihr eigenes Tun konzentrieren (müssen). Rudolf Bussmann schreibt nicht nur Gedichte, Erzählungen und Romane, er schreibt sich mit seinem Engagement auch in die Herzen jener, die ein Gegenüber brauchen, das zuhört und versteht. Sei es als Moderator an der BuchBasel oder am Internationalen Lyrikfestival in Basel, sei es in der Lyrikgruppe Basel um Alisha Stöcklin, Claudia Gabler, Simone Lappert, Ariane von Graffenried und Wolfram Malte Fues, in der man sich regelmässig trifft, die Lyriktage vorbereitet, kuratiert und jedes Jahr den von der GGG Basel gestifteten Basler Lyrikpreis vergibt.

«In ein paar Jahren, wenn die Alten weg sind, haben wir nur noch Leute, wie wir sie brauchen, durch und durch eingespielt in die Elektronik. Zuverlässig wie die Programme.»

Anlässlich seines 75. Geburtstags brachte sein Verlag edition bücherlese seinen 1991 bei Luchterhand erstmals erschienenen Roman „Der Flötenspieler“ erneut heraus. Ein Geschenk an den Schriftsteller, aber viel mehr an LeserInnen, denen der Zugang zu diesem schillernden Roman verwehrt geblieben wäre, hätte der Verlag den Mut nicht gehabt, dem Roman noch einmal eine Tür zu öffnen. „Der Flötenspieler“, ein gleichermassen geheimnisvoller, prophetischer und poetischer Roman.

Thomas Waller, verheiratet mit Mathilde, arbeitet bei der Perduta-Versicherung, eben umgezogen ins Limbus-Haus, einen gläsernen Palast, minothaurisch verwinkelt. Limbus, im Volksmund auch „Vorhalle“, Sitz einer Versicherungsgesellschaft, die Rationalisierung und Effizienz zur obersten Maxime macht und hinter Hochglanzfassaden seinen ArbeitnehmerInnen selbst dann ein Lächeln abringen will, wenn es rein gar nichts zu lachen gibt. Auch Thomas Waller hat nichts zu lachen. Die Enge am Arbeitsplatz schlingt sich immer heftig um ihn, schlägt auf seine Gesundheit, bis er abtaucht und verschwindet, nicht nur von seiner Arbeitsstelle, sondern auch aus seiner Ehe, die wie seine Arbeit zu einem Gefängnis wurde. Er verschwindet im Jura, im Wald, einem kleinen Dorf, in einem Hotel, das nicht wirklich offen für Gäste scheint, in einem kleinen Kosmos. Etwas, was er aus seinem alten Leben mitnimmt, ist seine Flöte, ein Instrument, dass in der Vergangenheit einst eine grosse Hoffnung in sich trug.

«Der Hass läuft ins Innere der Gesellschaft und frisst die Liebe aus ihr weg.»

Rudolf Bussmanns Geschichte ist in der Zeit nach der Tschernobyl-Katastrophe angesiedelt. Waller führt Tagebuch und jene, die sich nach seinem gänzlichen Verschwinden auf die Suche nach Waller machen, finden diese Bücher. Auch die Polizei, die einen Suizid nicht ausschliesst, aber trotz Nachforschungen keine Beweise offen legen kann, beschäftigt sich mit Wallers Verschwinden. Die Tagebücher zeigen einen sensiblen Mann, der sich durch Tschernobyl, zunehmende Umweltsorgen, den Kämpfen am Arbeitsplatz und den Verlust seiner Liebe zu seiner Frau immer mehr in eine Zwischenwelt verliert. Heute würde man bei Waller wohl von einem Burnout sprechen, damals, in den 80er, schien es ein solches nicht zu geben.

Das minotaurische Labyrinth im Limbus-Haus an seinem Arbeitsplatz spiegelt sich auch im Leben des Protagonisten. Waller findet nicht heraus. Und wenn, dann nur durch die bedingungslose Flucht. Einfaches Leben scheint nicht mehr möglich. Das Leben hat sich zu einer Vorhalle verwandelt. Eine Ansicht, die angesichts dessen, was momentan auf unserem immer kleiner werdenden Planeten an Aktualität nur gewonnen hat. Aber es ist nicht so sehr das Labyrinthische in Wallers Leben, das an „Der Flötenspieler“ interessiert und fasziniert. Es ist das Labyrinthische an der Geschichte selbst. Der Roman selbst ist ein Labyrinth, das mich als Leser immer und immer wieder zu einem Innehalten zwingt. Faszinierend, wie Geschichte und Sprache schillern und oszillieren. Rudolf Bussmanns Roman ist von kafkaesker Kraft, überzeugt mit Bildern, die ausmachen, was Menschsein bedeutet; Geheimnisse.

«Um lieben zu können, muss man eine Zukunft vor sich haben.»

Waller flieht nicht nur vor seinen Aufgaben, er flieht auch vor sich selbst, all den Unerklärlichkeiten, dem Scheitern, seiner Psyche, in der er sich verliert. „Der Flötenspieler“ ist ein Abenteuer, ein literarisches Abenteuer, dem ich auch 30 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung abenteuerliche LeserInnen wünsche!

Rudolf Bussmann, 1947 in Olten geboren, studierte Germanistik, Romanistik und Geschichte. Nach der Promotion bildete er sich zum Gymnasiallehrer aus und war an verschiedenen Berufs- und Höheren Fachschulen tätig. Er schreibt Romane, Kurzprosa, Lyrik und ist als Herausgeber und Übersetzer tätig. Zuletzt erschienen: «Das andere Du» Roman (2017), «Ungerufen» Gedichte (2019), «Herbst in Nordkorea. Annäherung an ein verschlossenes Land» (2021). Rudolf Bussmann leitet Schreibseminare und Lesezirkel, er lebt in Basel.

Webseite des Autors (Lesen Sie den Blog!)

Beitragsbild © Claude Giger

Jürg Beeler, geboren 1957 in Zürich, studierte Germanistik in Genf, Tübingen und Zürich. Arbeitete als Deutsch- und Fremdsprachenlehrer und als Reisejournalist. Lebt in Südfrankreich und Zürich. Für seine literarische Tätigkeit wurde er verschiedentlich ausgezeichnet. Publikationen (Auswahl): «Die Liebe, sagte Stradivari» (2002), «Das Gewicht einer Nacht» (2004), «Solo für eine Kellnerin» (2008), «Der Mann, der Balzacs Romane schrieb» (2014), «

Jürg Beeler, geboren 1957 in Zürich, studierte Germanistik in Genf, Tübingen und Zürich. Arbeitete als Deutsch- und Fremdsprachenlehrer und als Reisejournalist. Lebt in Südfrankreich und Zürich. Für seine literarische Tätigkeit wurde er verschiedentlich ausgezeichnet. Publikationen (Auswahl): «Die Liebe, sagte Stradivari» (2002), «Das Gewicht einer Nacht» (2004), «Solo für eine Kellnerin» (2008), «Der Mann, der Balzacs Romane schrieb» (2014), «

Kontoangaben:

Kontoangaben: