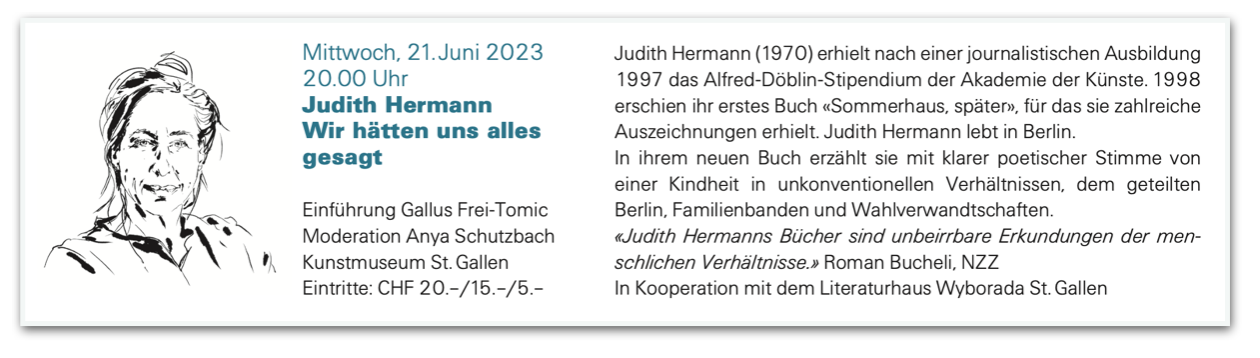

Die Literaturhäuser St. Gallen und Thurgau laden ein:

In ihren Frankfurter Poetikvorlesungen unter dem Titel „Wir hätten uns alles gesagt“ steht der Untertitel „Vom Schweigen und Verschweigen im Schreiben“. Was Judith Hermann in ihrem berührend ehrlichen Buch mir als Leser offenbart, sind Geheimnisse aus ihrem Leben, die die Formen ausmachen, in die die Autorin ihr Schreiben bisher gegossen hat.

Mir gefiel in der Verlagsvorschau schon der Titel, zumal er im Vergleich zu den anderen ihrer Bücher erstaunlich lang ist. Aber das muss so sein, denn mit diesem Buch umarmt Judith Hermann ihre bisherigen Bücher, ihr bisheriges Schreiben. Sie klärt und umkreist erzählend. Von ihren 1000 Stunden Psychoanalyse bei Dr. Dreehüs, der in den 10 Jahren, in denen sie sich in seiner Praxis auf die Couch legte, kaum je etwas kommentierte, selten eine Frage stellte, einfach nur zuhörte, selbst dann, wenn sie schwieg. Von Ada, ihrer Freundin, die sie aus den Augen verlor, die sie an einem Geburtstag überraschend besuchte und niemanden sonst antraf, nur Ada selbst mit einer warmen Flasche Sekt. Von ihrer Grossmutter, die ihr mehr Zuhause gab, als es die mit sich beschäftigten Eltern je hätten geben können. Von ihrem Grossvater, vor dem sie sich fürchtete, der mehr und mehr abrutschte, bis er wieder sich selber wurde. Von Marco, einem Freund, einem Künstler, der am Schluss im Altenheim vor sich hindämmerte.

Und dabei ist „Als hätten wir uns alles gesagt“ alles andere als eine Familienaufstellung, die Erklärung dafür, warum das Schreiben zu einer Welt wurde, in der sie sich selbst wiederfindet. Eine Geschichte ist ein Schutzraum für die Erzählerin, ein Gehäuse wie die Schale einer Nuss. Judith Hermann schreibt, als würde sie ihr Leben offenbaren, macht aber klar, wie sehr das Geschriebene das Wirkliche verbirgt und das Ungeschriebene deutlich macht. Judith Hermann erzählt von der Auseinandersetzung, nicht so sehr von jener mit ihrer Umgebung, als mit der in ihrem Inneren. Wie sehr das Schreiben eine Linie zieht, die von allen anderen Möglichkeiten des Seins entfernt. Schreiben heisst auslöschen.

„Geschichten schreiben heisst misstrauisch sein. Lesen heisst, sich darauf einzulassen.“

Judith Hermann entmystifiziert das Schreiben, dass das Schreiben sehr wohl aus dem Erlebten schöpft, aber nicht abbilden will, nicht einfach nur nacherzählen, ein Bild an eine leere Wand malen. Schreiben ist das Ausschliessen aller anderen Möglichkeiten.

Sie erzählt von ihrer Familie, einem Haus in dem vor allem geschwiegen wurde, von einem Leben, dass die Analyse zu brauchen schien, um aufzubrechen. Hier hörte jemand zu, so wie der Leser der Schreibenden zuhört. In ihrer Familie vergass man das Zuhören, auch wenn das Haus, in dem sie aufwuchs voll mit materialisierter Geschichte zu sein schien, zwischen Bücherregalen, Büchern in Stapeln.

Judth Hermann umkreist Menschen, die ihr nahestehen, um festzustellen, dass jene nicht die sind, von denen sie glaubt, sie zu kennen. So wie sie die Annäherung an ihre Prozesse des Schreibens nicht als eigentliche Annäherung versteht, sondern als wachsendes Bewusstsein nicht zu überwindender Distanz. Ein allmählich dämmerndes Bewusstsein dafür, dass du selbstverständlich doch allein auf der Welt bist.

Aus einer Laune heraus folgt sie auf der Strasse ihrem ehemaligen Psychoanalytiker, eigentlich nur, weil sie ihn fragen wollte, wie er die Beschreibung seiner selbst in einer ihrer Erzählungen gefunden habe, nachdem sie ihm ihr Buch („Lettipark“) mit der Erzählung «Träume» in den Briefkasten gelegt hatte. „Weshalb waren Sie sicher, dass ich klarkommen würde?“, fragt sie. „Weil ich Sie, trotz allem, immer als ein wenig wehleidig empfunden hatte.“ Weh und Leiden. Judith Hermann schreibt: ein Wort wie ein Talismann, ein Schutzwort. Vielleicht liegt genau darin der Schlüssel für Judith Hermanns Erfolg, für die Resonanz, die sie mit ihren Büchern erzielt. Jene Empfindsamkeit. Und mit Sicherheit sind es auch einzelne Sätze und Bilder, die bei der Lektüre ihrer Bücher unweigerlich zu eigenen Empfindungen werden, die sich einbrennen.

Judith Hermanns Sprache ist von grosser Zartheit. Es ist, als würde sie mit mir allein ein Geheimnis teilen.

Judith Hermann wurde 1970 in Berlin geboren. Ihrem Debüt «Sommerhaus, später» (1998) wurde eine ausserordentliche Resonanz zuteil. 2003 folgte der Erzählungsband «Nichts als Gespenster». Einzelne dieser Geschichten wurden 2007 für das Kino verfilmt. 2009 erschien «Alice», fünf Erzählungen, die international gefeiert wurden. 2014 veröffentlichte Judith Hermann ihren ersten Roman, «Aller Liebe Anfang». 2016 folgten die Erzählungen «Lettipark«, die mit dem dänischen Blixen-Preis für Kurzgeschichten ausgezeichnet wurden. Im Frühjahr 2021 erscheint der Roman «Daheim«, der für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert wurde. Für ihr Werk wurde Judith Hermann mit zahlreichen Preisen geehrt, darunter dem Kleist-Preis und dem Friedrich-Hölderlin-Preis. Die Autorin lebt und schreibt in Berlin.

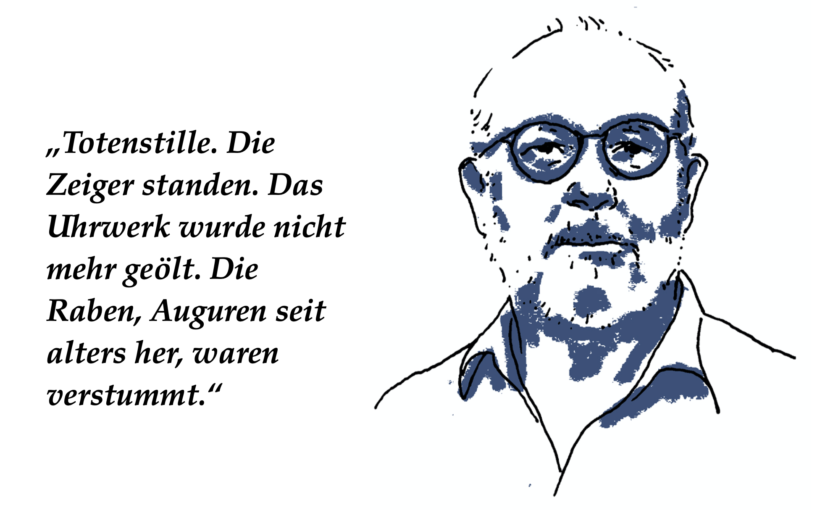

Illustration © leale.ch / Literaturhaus Thurgau

Thomas Röthlisberger «Steine zählen», edition bücherlese

Thomas Röthlisberger «Steine zählen», edition bücherlese Lioba Happel «POMMFRITZ aus der Hölle», edition pudelundpinscher

Lioba Happel «POMMFRITZ aus der Hölle», edition pudelundpinscher Simon Fröhling «DÜRRST«, Bilgerverlag

Simon Fröhling «DÜRRST«, Bilgerverlag Kim de l’Horizon «Blutbuch», DuMont

Kim de l’Horizon «Blutbuch», DuMont

Gastbeitrag von Sarah-Sophie Engel

Gastbeitrag von Sarah-Sophie Engel

Christoph Geiser ist auf der Suche nach den «Hasen», einer Familie, deren Name sich verloren hat in Geschichte, Verfolgung, Verbannung und Genozid. Die Geschichte einer verrückten Grossmutter, wieder eine Familiengeschichte, die sich nach der jüdischen Apokalypse verlor. Über eine Frau, die in der Engelgasse in Basel die letzten beiden Jahre ihres Lebens verbrachte, nachdem sie aus dem Irrenhaus entlassen wurde.

Christoph Geiser ist auf der Suche nach den «Hasen», einer Familie, deren Name sich verloren hat in Geschichte, Verfolgung, Verbannung und Genozid. Die Geschichte einer verrückten Grossmutter, wieder eine Familiengeschichte, die sich nach der jüdischen Apokalypse verlor. Über eine Frau, die in der Engelgasse in Basel die letzten beiden Jahre ihres Lebens verbrachte, nachdem sie aus dem Irrenhaus entlassen wurde.