Delphine de Vigan erzählt jenen Teil des Lebens, der schmerzt. Und dabei schont sie weder sich selbst noch den Leser. Man kann Delphine de Vigans neusten Roman als eine verwobene Geschichte derer erzählen, die sich in entgegengesetzten Loyalitäten unentwirrbar verstricken. Oder aber man liest ihren Roman als gesellschaftlichen «Klimabericht», wie sich Wolken und Stürme zusammenbrauen, die sich die Gesellschaft selbst einbrockte.

Théo ist 12, ein guter Schüler, still, zurückhaltend, unauffällig. Er trifft sich mit seinem einzigen Freund Mathis, manchmal in einem Versteck unter einer Treppe im Schulhaus, manchmal bei Mathis zuhause oder irgendwo in den Regionen der Grossstadt Paris, die sich der Kontrolle entziehen. Sie trinken. Flaschenweise. Immer mehr. Trinken, bis ihnen der Boden unter den Füssen wegbricht, bis sie sich im Dämmerzustand von Rausch und Beinahebewusslosigkeit von all den Zwängen und Klammergriffen befreien können. Théo Eltern sind getrennt, entzweit. Seine Mutter eingespannt in ihren Beruf, ihr schlechtes Gewissen und die Angst, dass alles zu kippen droht. Sein Vater lebt abgeschottet in seiner Depression in seiner vermüllten Wohnung in einem Hochhaus in der gleichen Stadt. Arbeitslos geworden, aus dem Tritt geraten ringt er seinem Sohn, der jede zweite Woche bei ihm verbringt, das Versprechen ab, seiner Ex nichts von seinem Niedergang, seinem Elend, seiner Ausweglosigkeit erzählen, aus Angst, damit das Sorgerecht zu verlieren.

Théo lebt viele Leben. Das des perfekten Sohnes und Schülers, das des Verbündeten seines Vaters. Das des letzten Rettungsankers im kaputten Leben eines Ausgestossenen. Das eines braven Verbündeten einer Mutter, die vom Vater nicht einmal den Geruch in den Kleidern des Sohnes erträgt. Das des Wissenden, Weiler genau spürt, wie sehr seine Mutter unter dem Druck ihres Lebens zu schwanken beginnt. Ein Leben zwischen Loyalitäten.

Théo lebt viele Leben. Das des perfekten Sohnes und Schülers, das des Verbündeten seines Vaters. Das des letzten Rettungsankers im kaputten Leben eines Ausgestossenen. Das eines braven Verbündeten einer Mutter, die vom Vater nicht einmal den Geruch in den Kleidern des Sohnes erträgt. Das des Wissenden, Weiler genau spürt, wie sehr seine Mutter unter dem Druck ihres Lebens zu schwanken beginnt. Ein Leben zwischen Loyalitäten.

Mathis macht mit, trinkt mit. Auch er Opfer im Grabenkrieg seiner Eltern. Einer Familie, die sich hinter einer wohlgehüteten Fassade versteckt, alles tut, damit die stinkenden Geheimnisse nicht ans Licht geraten. Mathis will weder seine Eltern noch seinen Freund verlieren, spürt aber ganz genau, dass der Abgrund an beiden Fronten unaufhaltsam auf ihn zurast. Nur zu gerne würde sich Mathis seiner Mutter anvertrauen. Aber er weiss, dass dann Welten einstürzen, seine Freundschaft in Gefahr ist. Ein Leben zwischen Loyalitäten.

Und Helène, die junge Lehrerin der beiden Freude, der das Verhalten der beiden immer mehr Rätsel aufgibt, lässt sich zu Spekulationen hinreissen, spürt, dass etwas geschieht, was schlecht ist, was aufzuhalten wäre. Sie, die als Kind von ihrem Vater misshandelt und gedemütigt wurde, die sich geschworen hat, nicht und niemals wegzuschauen. Sie, deren Blick durch die eigenen Biographie geschärft ist, die Dinge wahrnimmt, die anderen entgehen. Sie setzt sich ein und damit aus, eckt an, verteilt sich in ihrem ungebrochenen Eifer, droht alles aufs Spiel zu setzen, an ihrem Kampf zu zerbrechen. Ein Leben zwischen Loyalitäten.

Was mit Théo und Mathis geschieht ist Spiegel der Gesellschaft. Immer früher werden Sucht- und Betäubungsmittel aller Art zu ständigen Begleitern, auch bei Kindern. Die Lust, Grenzen auszuloten mag eine Ursache sein. Aber als Erklärung taugt «Grenzerfahrung» nicht. Théo zerstört sich.

Delphine de Vigan beschreibt Enge, manövriert mich als Leser in eine Atmosphäre der psychischen Gewalt, die selbst die Autorin während des Schreibens zu überraschen schien, wie sie an einer Lesung im Literaturhaus Zürich erklärte. «Brutal und banal.» Scheidungskinder, die in Extremsituationen stehen, nur schon dann, wenn Elternteile verbal über den jeweils anderen herziehen, die sie als Kinder beide lieben wollen (und müssen). Delphine de Vigan schürt nicht in Gefühlen, auch nicht in jenen des Lesers. Sie ist Seismographin, Stimmengeberin jener, denen die Lautstärke und Kraft fehlt.

Delphine de Vigan, geboren 1966, erreichte ihren endgültigen Durchbruch als Schriftstellerin mit dem Roman «No & ich» (2007), für den sie mit dem Prix des Libraires und dem Prix Rotary International 2008 ausgezeichnet wurde. Ihr Roman «Nach einer wahren Geschichte» (DuMont 2016) stand wochenlang auf der Bestsellerliste in Frankreich und erhielt 2015 den Prix Renaudot. Bei DuMont erschien 2017 ihr Debütroman «Tage ohne Hunger». Die Autorin lebt mit ihren Kindern in Paris.

Rezension von «Nach einer wahren Geschichte» auf literaturblatt.ch

Beitragsfoto © Sandra Kottonau

Wir lernen Lazar Laval kennen, genannt Lazy, Student und Vita, um die 70.

Wir lernen Lazar Laval kennen, genannt Lazy, Student und Vita, um die 70.

Wolf Haas wurde 1960 in Maria Alm am Steinernen Meer geboren. Seine Brenner-Krimis erschienen ab 1996 in acht Bänden, zuletzt «Brennerova» (2014). Der Roman «Das Wetter vor 15 Jahren» erschien 2006, «Verteidigung der Missionarsstellung» 2012 bei Hoffmann und Campe. Wolf Haas lebt in Wien.

Wolf Haas wurde 1960 in Maria Alm am Steinernen Meer geboren. Seine Brenner-Krimis erschienen ab 1996 in acht Bänden, zuletzt «Brennerova» (2014). Der Roman «Das Wetter vor 15 Jahren» erschien 2006, «Verteidigung der Missionarsstellung» 2012 bei Hoffmann und Campe. Wolf Haas lebt in Wien.

durch Berlin, in seinem Alltag in einer Stadt, die ihm die Entfernung zu seiner Heimat unsäglich unendlich scheinen lässt, ein ander Mal nur durch Oberflächlichkeiten verborgen. Auf dem Weg zu seinem Arzt zur Interferonbehandlung von Hepatitis C, in Deutschland durch Kassen finanziert, in Georgien ein Grund, die Existenz zu verlieren. Zum Treffen mit seinem Verleger, der den Zweifel schürt, ans Bett seines Kindes, das eine Geschichte erzählt bekommen will, das unbekannte Begriffe wie glänzende Kiesel mit nach Hause bringt. Ein Leben zwischen Vergangenheit, Gegenwart und ungewisser Zukunft, hin- und hergerissen zwischen Zorn und Sehnsucht, Bitterkeit und verblassenden Träumen, aufgerieben in Gegensätzen.

durch Berlin, in seinem Alltag in einer Stadt, die ihm die Entfernung zu seiner Heimat unsäglich unendlich scheinen lässt, ein ander Mal nur durch Oberflächlichkeiten verborgen. Auf dem Weg zu seinem Arzt zur Interferonbehandlung von Hepatitis C, in Deutschland durch Kassen finanziert, in Georgien ein Grund, die Existenz zu verlieren. Zum Treffen mit seinem Verleger, der den Zweifel schürt, ans Bett seines Kindes, das eine Geschichte erzählt bekommen will, das unbekannte Begriffe wie glänzende Kiesel mit nach Hause bringt. Ein Leben zwischen Vergangenheit, Gegenwart und ungewisser Zukunft, hin- und hergerissen zwischen Zorn und Sehnsucht, Bitterkeit und verblassenden Träumen, aufgerieben in Gegensätzen.

Da ist sein kanadischer Freund Tim, der sich nicht binden lässt. Ein Mann, der an seine Grenzen geht und darüber hinaus. Etwas, was Richard nicht gelingen will, schon gar nicht in seiner Ehe, im Konflikt um das Sommerhaus am See. Da ist seine mexikanische Kollegin Idea, wie Tim ebenfalls Gletscherforscherin. Eine Frau, die ausspricht, was er kaum zu denken wagt, eine Frau, die seine Feigheit spürt und sie mehr als deutlich spiegelt. Eine Frau, zu der sich Richard hingezogen fühlt, genauso wie zu Nataschas Zwillingsschwester, die vor Jahren bei einem tragischen Unfall starb. Ein Unfall, bei dem Richard Schuld mit sich herumträgt.

Da ist sein kanadischer Freund Tim, der sich nicht binden lässt. Ein Mann, der an seine Grenzen geht und darüber hinaus. Etwas, was Richard nicht gelingen will, schon gar nicht in seiner Ehe, im Konflikt um das Sommerhaus am See. Da ist seine mexikanische Kollegin Idea, wie Tim ebenfalls Gletscherforscherin. Eine Frau, die ausspricht, was er kaum zu denken wagt, eine Frau, die seine Feigheit spürt und sie mehr als deutlich spiegelt. Eine Frau, zu der sich Richard hingezogen fühlt, genauso wie zu Nataschas Zwillingsschwester, die vor Jahren bei einem tragischen Unfall starb. Ein Unfall, bei dem Richard Schuld mit sich herumträgt.

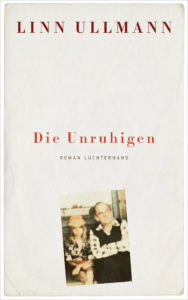

Ob nacherzählt oder Fiktion, ob erinnert oder gewoben, spielt keine Rolle. «Die Unruhigen» ist ein ganz eigener Familienroman, ein behutsame Annäherungen an Menschen, die unglaublich viel Raum für sich beanspruchen. Ein Familienbuch. Das Buch einer Annäherung. Ein Buch der Tochter über ihre Liebe zu ihrem Vater, der Liebe zu ihrer Mutter, auch wenn die Liebe der beiden Eltern untereinander irgendwann abhanden kam.

Ob nacherzählt oder Fiktion, ob erinnert oder gewoben, spielt keine Rolle. «Die Unruhigen» ist ein ganz eigener Familienroman, ein behutsame Annäherungen an Menschen, die unglaublich viel Raum für sich beanspruchen. Ein Familienbuch. Das Buch einer Annäherung. Ein Buch der Tochter über ihre Liebe zu ihrem Vater, der Liebe zu ihrer Mutter, auch wenn die Liebe der beiden Eltern untereinander irgendwann abhanden kam. Am Ursprung des Buches lag ein gescheitertes Buchprojekt. Ein Buch, dass Linn Ullmann zusammen mit ihrem alt und krank gewordenen Vater schreiben wollte, ein Buch über Erinnerungen, Träume, Ängste und Bilder. Ein Buch, an dessen Beginn ein kleines Aufnahmegerät stand, dass die Fragen und Antworten zuverlässig hätte aufzeichnen sollen, Fragen, die angesichts der fortschreitenden Krankheit zu spät gestellt wurden und im Vergessen des Vaters verloren gingen. Aufnahmen, die in Nebengeräuschen zu verschwinden drohten, so unbrauchbar schienen, dass sie auf einem Dachboden vergessen gingen, bis der Zufall sie wieder in die Hände der Tochter zurückbrachte. So wie das verschwommene Foto auf dem Cover des Romans. Ein Bild, das die Autorin lange mit sich auf ihrem Mobilphone herumtrug.

Am Ursprung des Buches lag ein gescheitertes Buchprojekt. Ein Buch, dass Linn Ullmann zusammen mit ihrem alt und krank gewordenen Vater schreiben wollte, ein Buch über Erinnerungen, Träume, Ängste und Bilder. Ein Buch, an dessen Beginn ein kleines Aufnahmegerät stand, dass die Fragen und Antworten zuverlässig hätte aufzeichnen sollen, Fragen, die angesichts der fortschreitenden Krankheit zu spät gestellt wurden und im Vergessen des Vaters verloren gingen. Aufnahmen, die in Nebengeräuschen zu verschwinden drohten, so unbrauchbar schienen, dass sie auf einem Dachboden vergessen gingen, bis der Zufall sie wieder in die Hände der Tochter zurückbrachte. So wie das verschwommene Foto auf dem Cover des Romans. Ein Bild, das die Autorin lange mit sich auf ihrem Mobilphone herumtrug.

Wärs nur die Geschichte eines unaufhaltsamen Untergangs. Aber es ist auch die Geschichte unendlicher Herablassung, denn niemand anders als Brunos Bruder zwingt Sonja das Jahrzehnte alte Zentrum ihres Daseins von einem Tag auf den anderen zu verlassen. Eine Mischung aus Zwang, Erniedrigung und Nötigung lässt Sonja überstürzt die Koffer packen, alles stehen und liegen lassen und an einen Ort ziehen, von dem sie nicht einmal die Ortsnamen aussprechen kann.

Wärs nur die Geschichte eines unaufhaltsamen Untergangs. Aber es ist auch die Geschichte unendlicher Herablassung, denn niemand anders als Brunos Bruder zwingt Sonja das Jahrzehnte alte Zentrum ihres Daseins von einem Tag auf den anderen zu verlassen. Eine Mischung aus Zwang, Erniedrigung und Nötigung lässt Sonja überstürzt die Koffer packen, alles stehen und liegen lassen und an einen Ort ziehen, von dem sie nicht einmal die Ortsnamen aussprechen kann. Karl-Heinz Ott, 1957 in Ehingen an der Donau geboren, wurde für sein Werk mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Förderpreis des Friedrich-Hölderlin-Preises (1999), dem Alemannischen Literaturpreis (2005), dem Preis der LiteraTour Nord (2006), dem Johann-Peter-Hebel-Preis (2012) und dem Wolfgang-Koeppen-Preis (2014). Zuletzt erschien bei Hanser sein Roman «Die Auferstehung» (2015).

Karl-Heinz Ott, 1957 in Ehingen an der Donau geboren, wurde für sein Werk mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Förderpreis des Friedrich-Hölderlin-Preises (1999), dem Alemannischen Literaturpreis (2005), dem Preis der LiteraTour Nord (2006), dem Johann-Peter-Hebel-Preis (2012) und dem Wolfgang-Koeppen-Preis (2014). Zuletzt erschien bei Hanser sein Roman «Die Auferstehung» (2015).

Judith Schalansky, 1980 in Greifswald geboren, studierte Kunstgeschichte und Kommunikationsdesign. Ihr Werk, darunter der international erfolgreiche Bestseller Atlas der abgelegenen Inseln sowie der Roman Der Hals der Giraffe, ist in mehr als 20 Sprachen übersetzt und wurde vielfach ausgezeichnet. Sie ist Herausgeberin der Naturkunden und lebt als Gestalterin und freie Schriftstellerin in Berlin.

Judith Schalansky, 1980 in Greifswald geboren, studierte Kunstgeschichte und Kommunikationsdesign. Ihr Werk, darunter der international erfolgreiche Bestseller Atlas der abgelegenen Inseln sowie der Roman Der Hals der Giraffe, ist in mehr als 20 Sprachen übersetzt und wurde vielfach ausgezeichnet. Sie ist Herausgeberin der Naturkunden und lebt als Gestalterin und freie Schriftstellerin in Berlin.

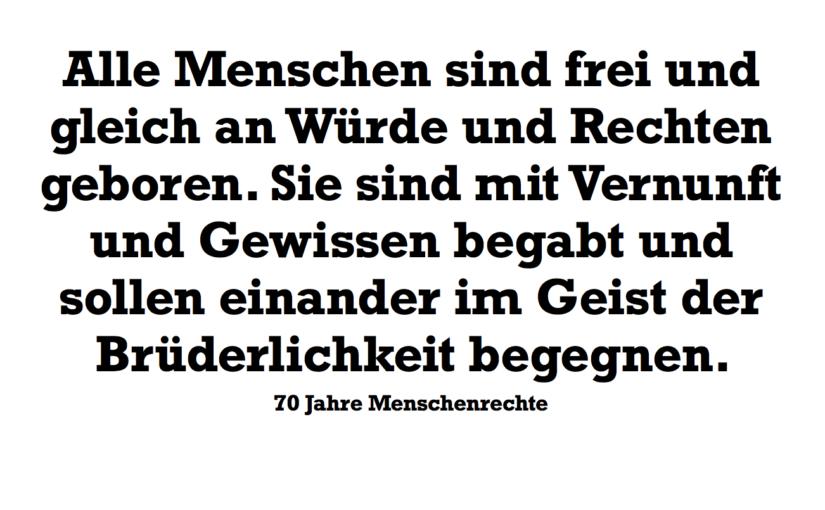

selbstverliebter Potentaten und allmächtiger Konzerne. Wer sie wirklich liest und sich auf sie einlässt, spürt die Hoffnung, die darin steckt, den Glauben an die Menschheit, den ungebrochenen Glauben an eine menschenwürdige Zukunft, dass Wissen, dass einzig Toleranz und Respekt einer drohenden Katastrophe entgegenwirken können. Das Lesen der 30 Artikel der Menschenrechte schmerzt, tut weh, dieser selbstverständliche, gradlinige Ton, diese Sätze, die offensichtlich und überall mit Füssen getreten werden, sei es von den eigenen Politikern im Land, den umsatz- und wachstumsgeilen Wirtschaftskäpitänen oder selbstverliebten Staatsoberhäuptern diesseits und jenseits der grossen Wasser. Die Distanz und Diskrepanz zwischen formuliertem Recht und globaler Wirklichkeit sind hanebüchen.

selbstverliebter Potentaten und allmächtiger Konzerne. Wer sie wirklich liest und sich auf sie einlässt, spürt die Hoffnung, die darin steckt, den Glauben an die Menschheit, den ungebrochenen Glauben an eine menschenwürdige Zukunft, dass Wissen, dass einzig Toleranz und Respekt einer drohenden Katastrophe entgegenwirken können. Das Lesen der 30 Artikel der Menschenrechte schmerzt, tut weh, dieser selbstverständliche, gradlinige Ton, diese Sätze, die offensichtlich und überall mit Füssen getreten werden, sei es von den eigenen Politikern im Land, den umsatz- und wachstumsgeilen Wirtschaftskäpitänen oder selbstverliebten Staatsoberhäuptern diesseits und jenseits der grossen Wasser. Die Distanz und Diskrepanz zwischen formuliertem Recht und globaler Wirklichkeit sind hanebüchen. Svenja Herrmann, 1973 in Frankfurt a. M. geboren, Schriftstellerin, Studium der Germanistik und Rechtsgeschichte, Schriftstellerin (Lyrik), seit vielen Jahren als Begabungsförderin im Bereich Literatur tätig, vor mehr als zehn Jahren hat sie

Svenja Herrmann, 1973 in Frankfurt a. M. geboren, Schriftstellerin, Studium der Germanistik und Rechtsgeschichte, Schriftstellerin (Lyrik), seit vielen Jahren als Begabungsförderin im Bereich Literatur tätig, vor mehr als zehn Jahren hat sie  Ulrike Ulrich, 1968 in Düsseldorf geboren, Studium der Germanistik, Kunstgeschichte und Publizistik. Seit 2002 lebt und arbeitet sie in der Schweiz. 2010 erschien ihr Romandebüt »fern bleiben« im Luftschacht Verlag in Wien. 2008 erschien die Anthologie »60 Jahre Menschenrechte – 30 literarische Texte« im Salis Verlag. Sie ist Mitglied der Literaturgruppe index (

Ulrike Ulrich, 1968 in Düsseldorf geboren, Studium der Germanistik, Kunstgeschichte und Publizistik. Seit 2002 lebt und arbeitet sie in der Schweiz. 2010 erschien ihr Romandebüt »fern bleiben« im Luftschacht Verlag in Wien. 2008 erschien die Anthologie »60 Jahre Menschenrechte – 30 literarische Texte« im Salis Verlag. Sie ist Mitglied der Literaturgruppe index (

«Wenn man klein ist, hat man grosse Träume, viel grösser als man selbst und als der grösste Baum, auf den man je geklettert ist. Wenn man wächst, werden die Träume kleiner, und dann rutschen sie hinter die Kommode oder unters Bett, oder sie rollen ins Mauseloch, oder jemand steht darauf, ohne es tu bemerken.»

«Wenn man klein ist, hat man grosse Träume, viel grösser als man selbst und als der grösste Baum, auf den man je geklettert ist. Wenn man wächst, werden die Träume kleiner, und dann rutschen sie hinter die Kommode oder unters Bett, oder sie rollen ins Mauseloch, oder jemand steht darauf, ohne es tu bemerken.» Karl Rühmann (1959) verbrachte seine Kindheit in Jugoslawien und studierte Germanistik, Hispanistik und Allgemeine Literaturwissenschaft in Zagreb und Münster. An der Story Academy der SAL in Zürich leitet er die Lehrgänge Literarisches Schreiben und Drehbuchautor/-in und arbeitet als Literaturübersetzer und freier Autor.

Karl Rühmann (1959) verbrachte seine Kindheit in Jugoslawien und studierte Germanistik, Hispanistik und Allgemeine Literaturwissenschaft in Zagreb und Münster. An der Story Academy der SAL in Zürich leitet er die Lehrgänge Literarisches Schreiben und Drehbuchautor/-in und arbeitet als Literaturübersetzer und freier Autor.