Es bricht über Maria herein! Es stirbt ihr Mann Georg, urplötzlich, wie aus dem Nichts. Dann holt sie ihre alt und müde gewordene Mutter Lucia aus einem kleinen kroatischen Bergdorf, das sich immer mehr und mehr entvölkert. Und zuschlechterletzt bricht ihre noch nicht volljährige Tochter Anna die Schule ab und vergräbt sich in ihrem Zimmer.

Ein Frauenroman? Mitnichten, wenn es diese überhaupt gibt. Ein Generationen-, Familienroman, ein Heimatroman der ganz besonderen Art, ein Abschiedsroman, ein Entwicklungsroman, ein Roman einer noch jungen Autorin, der hellhörig macht, weil da jemand schreibt, der es versteht, ganz verschiedene Lesarten einer Geschichte anklingen zu lassen. Ein Roman, der durch seine behutsame Sprache besticht, die Art, wie die Autorin mit grösster Zärtlichkeit Personen, Gegenstände, Landschaften und Situationen beschreiben, als würde sie mit der Hand sanft über das Beschriebene schreiche(l)n.

Maria, die als Kind Marija hiess und in dem kleinen Dorf in Dalmatien aufwuchs, lebt als Künstlerin schon lange in Deutschland, nabelte sich einst ab von einer Kindheit am Rande eines Krieges, eines Krieges, der den Tod bis in ihre Familie brachte. Zusammen mit ihrem Mann Georg kaufte sie sich in Bayern ein Haus, renovierte es gemeinsam mit ihm, um dieses Zuhause in dem Moment wieder zu verlieren, als das Herz ihres Mannes völlig unerwartet aufhört zu schlagen. Wieder bricht der Tod in ihre Familie ein. Was sich wie Heimat anfühlte, droht zu entgleiten. Noch mehr, als sie sich gezwungen fühlt, ihre Mutter aus dem leer gewordenen Dorf in Kroatien zu sich zu holen, eine alte Frau mit Kopftuch, klobigen Schuhen und mehreren Röcken übereinander, eine Frau, die kein Deutsch versteht und sich zu Beginn ihres Exils im Haus ihrer Tochter weigert, das Wasser aus dem Hahn zu brauchen. Was sie ein Leben lang für das einzig Richtige hielt, tut sie weiterhin. Sie holt das Wasser im Garten.

„Ich habe damals gedacht, das alles hat nichts mit mir zu tun. Es hat alles mit uns zu tun.“

So sehr sich Marias Mutter von ihrem Zuhause entfernte, so sehr entfernt sich ihre Tochter Anna. Beide schweigen sie zeitweise und lassen Maria alleine. Alle drei sind sie entwurzelt; Lucia von ihrem Dorf in den Bergen, Anna von ihrer Herkunft und den Schienen in die Zukunft, Maria von ihrem Mann, der ihr ihr Zuhause war. Manchmal zieht sie sich ins Zimmer ihres verstorbenen Mannes zurück und schreibt Briefe an ihn, die sie an die Adresse jenes Hauses in Kroatien schickt, in ein leeres Haus.

„Manchmal ändert sich alles an einem einzigen Tag.“

Saskia Luka schildert mit grossem Einfühlungsvermögen, starken Sätzen und dem sicheren Gefühl für Komposition das Leben dreier Generationen unter einem Dach. Die Tochter Anna sucht nach Antworten, einem guten Weg aus dem Dämmerzustand von Trauer und betonierter Rolle in der Familie. Maria sucht den Stand, nachdem ihr der Tod ihres Mannes den Boden unter den Füssen weggerissen hatte, den Ort, an dem sie Wurzeln schlagen kann, Ordnung in einem Leben, dass sich im Chaos eines Dreigenerationenhaushalts aufzulösen droht. Und Lucia, die Mutter und Grossmutter einen Weg, mit Würde das zur Last gewordene Leben zu verlassen. Ein Abschiedsroman, weil Anna weg will, Maria das Leiden satt hat und Lucia sterben will. Im Haus der drei Frauen entwickelt sich eine ganz eigene Dramatik. Maria steht zwischen Tochter und Mutter, zwischen einer jungen Frau, die ausbrechen will, die autonom werden will, frei von Erwartungen und einer alten Frau, die sich immer mehr einer Welt verweigert, die sie nicht mehr interessiert.

„Das Trauerwetter hatte Verwüstungen hinterlassen, aber sie lebte noch.“

Es ist, als ob die Schriftstellerin Saskia Luka in viel kräftigeren Farben sehen würde als ich. Ohne es der Leserin und dem Leser auf die Nase zu binden, erzeugt sie mit ihrer Sprache genau das: Farben, Farben!

Ein Interview mit Saskia Luka:

Ein fast verlassenes Dorf in Dalmatien, ein Dorf in Bayern. Während das eine zerfällt oder durch EU-Zuschüsse entstellt wird, scheint das andere tief in der Zeit verankert, Häuser wie Festungen, in denen Dramen kaum nach aussen dringen. Die Tochter Anna will ausbrechen, sich Normen entgegenstellen, die Mutter Lucia sich dem Tod stellen. Lieben sie Gegensätze?

Ich liebe die Frauen des Buchs, weil sie so menschlich sind. Sie tragen viele Seiten in sich, sie verändern sich, sie sind widersprüchlich, sie tun, was sie können, sie nehmen sich Raum für ihren Schmerz, sie sind verletzlich. Sie kommen gerade nicht sehr gut miteinander zurecht, sie sind unterschiedlich, aber sie halten das auch aus. Sie begleiten sich, trotz allem, trotz aller Unterschiedlichkeit.

Maria ist nach dem Tod ihres Mannes herausgerissen, heimatlos. Ihre Tochter distanziert sich, genauso wie ihre Mutter, nur in gegensätzlicher Richtung, obwohl sie diese doch zu sich nach Bayern genommen hatte. Ihr Roman beschreibt die Suche nach Heimat, die Sehnsucht nach einer Ordnung, mit der man leben kann. Sie leben in Berlin und auf der dalmatinischen Insel Brač. Hat ihren das Schreiben Antworten gegeben?

Ich denke, es hat Auswirkungen gehabt, dass ich Tag für Tag hauptsächlich auf einem Friedhof geschrieben habe – eigentlich war ich auf der Suche nach einem ruhigen Ort – ich war glücklich in der Naturvielfalt mitten in der Stadt, ich habe die Jahreszeiten bewusster erlebt und zwischen den Grabsteinen plötzlich ganz andere Fragen gestellt. Das Schreiben ist mein Weg, mich mit mir und der Welt zu verbinden und natürlich gibt es Antworten.

Maria kehrt zurück ins Dorf ihrer Familie, zurück zum Friedhof, wo ausser Georg ihre Toten liegen. Wenn sie in Deutschland auf dem Friedhof sitzt, meist nicht einmal dort, wo ihr Mann Georg begraben liegt, ist das ein ganz anderer Friedhof. In Dalmatien spiegelt sich das Leben in den Namen auf den Grabsteinen und Kreuzen. In Deutschland in den Begegnungen, vor allem in der Begegnung mit Adam, der im Roman die Rolle des wahren Freundes übernimmt. Sie berühren in ihrem Roman den Krieg immer wieder, schildern den Tod als immerwährenden Begleiter. Lehrt Sie die Geschichte, den Tod mitzunehmen?

Ich war selbst überrascht, als Lucia – die Grossmutter in meinem Buch – starb und ich erinnere mich, dass ich geweint habe, als ich die Zeilen in den Computer tippte, Lucia den letzten Atemzug tat und tot war. Dann bin ich spazieren gegangen und habe meine Kinder vom Kindergarten abgeholt – und während ich dies hier schreibe, frage ich mich, ob ich erzählen sollte, dass ich um meine Romanfigur geweint habe. In solchen Momenten weint man um alles, einen geliebten Menschen, einen vergangenen Tag. Berührt zu werden ist, was uns lebendig macht und der Tod ist keine Drohung, er ruft uns zu: Lebe!

Maria baut zusammen mit ihrem Mann ein Haus um, macht es zu ihrem Nest, zum Nest einer Familie. Am Schluss ihres Buches reist Maria ins Dorf ihrer Mutter und baut auch dort das Haus um, rettet es vor dem Zerfall. Muss man Häuser bauen oder Familien gründen, um zuhause zu sein?

Nein, natürlich nicht. In beiden Fällen baut Maria kein Haus – sie erhält sie, bewahrt sie. Das Haus ihrer Familie in den dalmatinischen Bergen würde ohne sie zerfallen und letztlich in Bäumen verschwinden. Es ist ein Ort voller Erinnerungen, den sie nun doch bewahren möchte, vielleicht für ihre Tochter Anna. Der Versuch, ein „Nest“ für ihre Familie zu bauen, scheitert: ihr Mann stirbt, ihre Tochter geht, und vielleicht ist sie am ehesten in ihrer Arbeit zuhause.

So zart die Art ihres Beschreibens, so klar ihre Sprache, so offen bleiben die Geschichten ihrer Protagonisten. Sie malen nicht aus, geben längst nicht alles preis, verknappen das Preisgegebene bis zu einem Konzentrat. Exemplarisch dafür der im Krieg gefallene Bruder Marias. Es ist, als hätten sie mich als Leser eben erst mit dem Personal eines ganzen Kosmos vorgestellt. Absicht?

Jeder hat seine Geschichte – und wir kennen sie nicht. Wir sollten behutsamer miteinander umgehen. Gerade bin ich in ein Dorf gezogen, wo es quasi gar nicht den einzelnen Menschen gibt, er ist immer Teil seiner Familie(ngeschichte), von Generationen… Viele Leute hier wissen nicht, wie sie uns greifen und einordnen sollen, weil unsere Familien hier nicht verwurzelt sind. Wir sind fremd. Und niemand hier besitzt seine Geschichte. Andere machen sie sich zu eigen, schmücken sie aus, erzählen sie weiter. Ich lerne viele neue Menschen kennen und oft bin ich überrascht – ich versuche mich daran zu erinnern, dass ich ihre Geschichte nicht kenne.

Vielen Dank!

Saskia Luka wurde 1980 in Köln geboren. Nach ihrem Studium der Germanistik in Bonn arbeitete sie in Berlin im Bereich Presseund Öffentlichkeitsarbeit und als freie Texterin. Saskia Luka ist verheiratet und hat zwei Kinder. Heute lebt sie mit ihrer Familie in Berlin und auf der dalmatinischen Insel Brač.

Saskia Luka wurde 1980 in Köln geboren. Nach ihrem Studium der Germanistik in Bonn arbeitete sie in Berlin im Bereich Presseund Öffentlichkeitsarbeit und als freie Texterin. Saskia Luka ist verheiratet und hat zwei Kinder. Heute lebt sie mit ihrer Familie in Berlin und auf der dalmatinischen Insel Brač.

Beitragsbild © Sandra Kottonau

Ausgerechnet bei einem Date mit einer Internetbekanntschaft erfährt Fred, dass Keith Richards gestorben sein soll. Etwas, was nicht sein soll, denn Fixsterne gehen nicht unter. Aber als sich die Befürchtung bestätigt, ist Fred der Ruf seines alten Freundes von der anderen Seite des grossen Wassers gerade recht, auch wenn ihn sein Musikfreund aus seiner Coverband mit dem Ende seiner Freundschaft droht, sollte er nicht rechtzeitig zum Engagement an einer Scheidungsparty sein.

Ausgerechnet bei einem Date mit einer Internetbekanntschaft erfährt Fred, dass Keith Richards gestorben sein soll. Etwas, was nicht sein soll, denn Fixsterne gehen nicht unter. Aber als sich die Befürchtung bestätigt, ist Fred der Ruf seines alten Freundes von der anderen Seite des grossen Wassers gerade recht, auch wenn ihn sein Musikfreund aus seiner Coverband mit dem Ende seiner Freundschaft droht, sollte er nicht rechtzeitig zum Engagement an einer Scheidungsparty sein.

Linus Reichlin, geboren 1957, lebt als freier Schriftsteller in Berlin. Für seinen in mehrere Sprachen übersetzten Debütroman «Die Sehnsucht der Atome» erhielt er den Deutschen Krimi-Preis 2009. Sein Roman «Der Assistent der Sterne» wurde zum Wissenschaftsbuch des Jahres 2010 (Kategorie Unterhaltung) gewählt. Über seinen Eifersuchtsroman «Er» schrieb der Stern: »Spannend bis zur letzten Minute«. 2014 erschien «Das Leuchten in der Ferne», ein Roman über einen Kriegsreporter in Afghanistan. 2015 folgte der Roman «In einem anderen Leben», 2016 «Manitoba».

Linus Reichlin, geboren 1957, lebt als freier Schriftsteller in Berlin. Für seinen in mehrere Sprachen übersetzten Debütroman «Die Sehnsucht der Atome» erhielt er den Deutschen Krimi-Preis 2009. Sein Roman «Der Assistent der Sterne» wurde zum Wissenschaftsbuch des Jahres 2010 (Kategorie Unterhaltung) gewählt. Über seinen Eifersuchtsroman «Er» schrieb der Stern: »Spannend bis zur letzten Minute«. 2014 erschien «Das Leuchten in der Ferne», ein Roman über einen Kriegsreporter in Afghanistan. 2015 folgte der Roman «In einem anderen Leben», 2016 «Manitoba».

Jazzduo

Jazzduo

Aber Horace hat einen Traum. Er will beweisen, dass mehr in ihm steckt, als ein Schafhirt in den Bergen Nevadas, dass er nicht bloss das Resultat einer Katastrophe ist, dass er mit Einsatz und Entschlossenheit ein Champion werden kann, ein Boxchampion. Er steigt in einen Bus und fährt los, obwohl er weiss, dass die Gesundheit von Mr. und Mrs. Reese nicht zum besten steht. Obwohl er weiss, dass es für die beiden zu spät sein könnte, wenn er erfolgreich zurückkehren wird.

Aber Horace hat einen Traum. Er will beweisen, dass mehr in ihm steckt, als ein Schafhirt in den Bergen Nevadas, dass er nicht bloss das Resultat einer Katastrophe ist, dass er mit Einsatz und Entschlossenheit ein Champion werden kann, ein Boxchampion. Er steigt in einen Bus und fährt los, obwohl er weiss, dass die Gesundheit von Mr. und Mrs. Reese nicht zum besten steht. Obwohl er weiss, dass es für die beiden zu spät sein könnte, wenn er erfolgreich zurückkehren wird.

kommen werde. Non-Hodgkin-Lymphom heisst das Ding, dass Bogi am Spitalbett festkrallt und unsägliches Schuldgefühl bei Motte, der sich nicht traut, Bogi wie einen Freund im Spital zu besuchen. Und wenn er es dann doch schafft, dann ist die Umarmung hölzern und nichts flammt auf, was zuvor Selbstverständlichkeit war. Wie gar nichts mehr selbstverständlich zu sein scheint, alles aus den gewohnten Bahnen zu kippen scheint. Noch mehr, als ihn das Mädchen versetzt, für das er Stunden des Wartens investiert hatte, die genau die Richtige schien. Noch mehr, weil er auch in der Schule zu verstehen beginnt, dass ihn das Leben um die Wirklichkeit betrügt, «alte Säcke» ihn und seine Schulkameraden schikanieren.

kommen werde. Non-Hodgkin-Lymphom heisst das Ding, dass Bogi am Spitalbett festkrallt und unsägliches Schuldgefühl bei Motte, der sich nicht traut, Bogi wie einen Freund im Spital zu besuchen. Und wenn er es dann doch schafft, dann ist die Umarmung hölzern und nichts flammt auf, was zuvor Selbstverständlichkeit war. Wie gar nichts mehr selbstverständlich zu sein scheint, alles aus den gewohnten Bahnen zu kippen scheint. Noch mehr, als ihn das Mädchen versetzt, für das er Stunden des Wartens investiert hatte, die genau die Richtige schien. Noch mehr, weil er auch in der Schule zu verstehen beginnt, dass ihn das Leben um die Wirklichkeit betrügt, «alte Säcke» ihn und seine Schulkameraden schikanieren. Matthias Brandt, geboren 1961 in Berlin, ist einer der bekanntesten deutschen Schauspieler. Für seine Leistungen ist er vielfach ausgezeichnet worden. Als Autor debütierte Matthias Brandt 2016 mit seinem hochgelobten Erzählband «Raumpatrouille».

Matthias Brandt, geboren 1961 in Berlin, ist einer der bekanntesten deutschen Schauspieler. Für seine Leistungen ist er vielfach ausgezeichnet worden. Als Autor debütierte Matthias Brandt 2016 mit seinem hochgelobten Erzählband «Raumpatrouille».

In dieser Welt wächst Andreas auf, auch wenn er schon als Kind merkt, dass sich Risse in den Grundfesten bilden. Zum einen, weil sich der um ein paar Jahre ältere Bruder partout nicht zähmen lässt, als Kind lieber auf dem Kinderplaneten spielt, als Jugendlicher lieber im Jugendzentrum hockt und vom Sozialkundelehrer Krafft «schlecht beeinflusst» wird und schlussendlich sogar ganz mit der Familie bricht. Zum andern, weil sich auch die Schwester niemals fassen lässt, der Onkel, der Bruder seiner Mutter angeblich nur noch die Konfrontation sucht.

In dieser Welt wächst Andreas auf, auch wenn er schon als Kind merkt, dass sich Risse in den Grundfesten bilden. Zum einen, weil sich der um ein paar Jahre ältere Bruder partout nicht zähmen lässt, als Kind lieber auf dem Kinderplaneten spielt, als Jugendlicher lieber im Jugendzentrum hockt und vom Sozialkundelehrer Krafft «schlecht beeinflusst» wird und schlussendlich sogar ganz mit der Familie bricht. Zum andern, weil sich auch die Schwester niemals fassen lässt, der Onkel, der Bruder seiner Mutter angeblich nur noch die Konfrontation sucht.

Margret Kreidl lebt als freie Schriftstellerin in Wien. Veröffentlichungen, zuletzt: «Einfache Erklärung. Alphabet der Träume», Edition Korrespondenzen Wien 2014. Theateraufführungen, zuletzt: gemeinsam mit Marlène Saldana und Jonathan Drillet: «Grinshorn et Wespenmaler. drames patriotiques», hTh Montpellier 2016. Im Frühjahr 2017 erschien in der Edition Korrespondenzen, Wien: «Zitat, Zikade. Zu den Sätzen» und 2018 beim Berger Verlag «Hier schläft das Tier mit Zöpfen».

Margret Kreidl lebt als freie Schriftstellerin in Wien. Veröffentlichungen, zuletzt: «Einfache Erklärung. Alphabet der Träume», Edition Korrespondenzen Wien 2014. Theateraufführungen, zuletzt: gemeinsam mit Marlène Saldana und Jonathan Drillet: «Grinshorn et Wespenmaler. drames patriotiques», hTh Montpellier 2016. Im Frühjahr 2017 erschien in der Edition Korrespondenzen, Wien: «Zitat, Zikade. Zu den Sätzen» und 2018 beim Berger Verlag «Hier schläft das Tier mit Zöpfen».

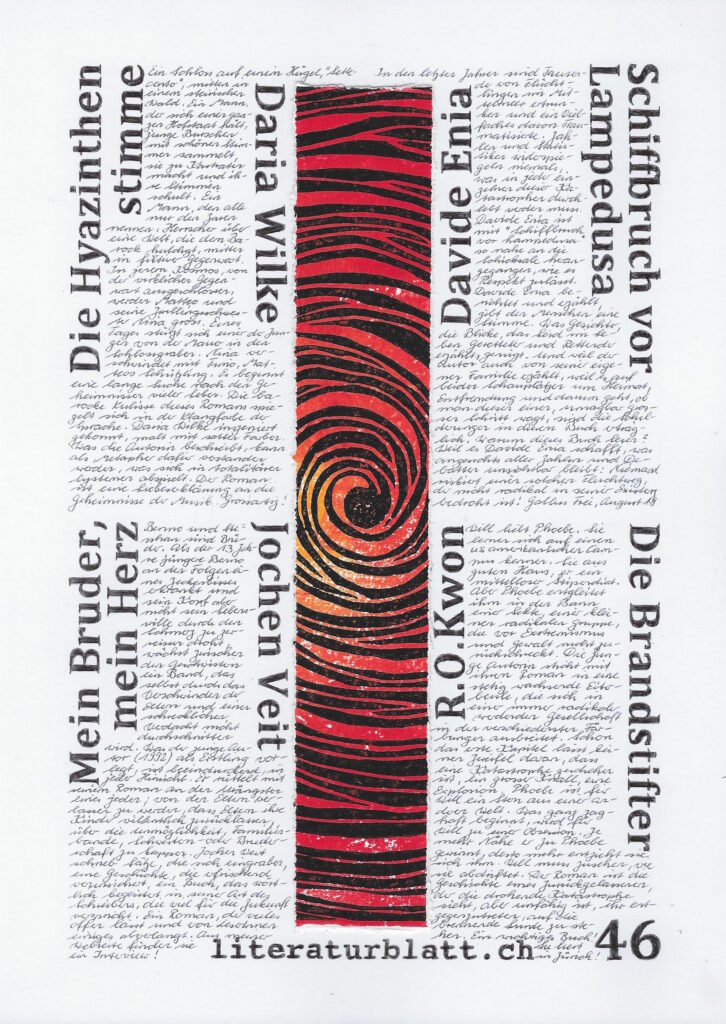

Uni selbst. Will ist zurückhaltend, schickt einen Teil seines Verdienstes an seine alleinstehende Mutter und tut sich auch sonst schwer, in das Studentenleben neben Vorlesungen und Studium zu tauchen. Bis er Phoebe kennenlernt, einen Stern aus einer anderen Welt, eine junge Frau, der alles viel leichter zu fallen scheint. Was ganz zaghaft beginnt, wird für Will zu einer Obsession, denn je mehr Nähe er zu Phoebe gewinnt, desto mehr scheint sie sich ihm zu entziehen. Je besser er sie kennenlernt, desto durchscheinender und dünnwandiger wird das Konstrukt, worauf das Leben der jungen Studentin gebaut ist. Will erfährt von einer zerrissenen Familie, einem Vater auf Tauchstation und einer Mutter, die an der Seite ihrer Tochter bei einem Autounfall sterben musste. Er spürt, wie viel Schuldgefühle Phoebe mit sich herumträgt, wie sehr sie sich für den Tod ihrer Mutter verantwortlich fühlt. Nicht nur, weil sie sich weigerte, ihrer Mutter das Fahren zu überlassen, sondern weil Phoebe nicht jenes Leben leben wollte, das die Mutter vor Augen hatte.

Uni selbst. Will ist zurückhaltend, schickt einen Teil seines Verdienstes an seine alleinstehende Mutter und tut sich auch sonst schwer, in das Studentenleben neben Vorlesungen und Studium zu tauchen. Bis er Phoebe kennenlernt, einen Stern aus einer anderen Welt, eine junge Frau, der alles viel leichter zu fallen scheint. Was ganz zaghaft beginnt, wird für Will zu einer Obsession, denn je mehr Nähe er zu Phoebe gewinnt, desto mehr scheint sie sich ihm zu entziehen. Je besser er sie kennenlernt, desto durchscheinender und dünnwandiger wird das Konstrukt, worauf das Leben der jungen Studentin gebaut ist. Will erfährt von einer zerrissenen Familie, einem Vater auf Tauchstation und einer Mutter, die an der Seite ihrer Tochter bei einem Autounfall sterben musste. Er spürt, wie viel Schuldgefühle Phoebe mit sich herumträgt, wie sehr sie sich für den Tod ihrer Mutter verantwortlich fühlt. Nicht nur, weil sie sich weigerte, ihrer Mutter das Fahren zu überlassen, sondern weil Phoebe nicht jenes Leben leben wollte, das die Mutter vor Augen hatte. R.O. Kwon wurde in Seoul geboren und wuchs in Los Angeles auf. Sie schreibt für verschiedene amerikanische Tageszeitungen und Magazine. Ihr Debütroman »Die Brandstifter« avancierte 2018 in den USA zu einem Bestseller und galt vielen Kritikern als eines der besten Bücher des Jahres. Er wurde u.a. für den National Book Critics Circle Award und den Los Angeles Times Book Prize nominiert. R.O. Kwon lebt in San Francisco.

R.O. Kwon wurde in Seoul geboren und wuchs in Los Angeles auf. Sie schreibt für verschiedene amerikanische Tageszeitungen und Magazine. Ihr Debütroman »Die Brandstifter« avancierte 2018 in den USA zu einem Bestseller und galt vielen Kritikern als eines der besten Bücher des Jahres. Er wurde u.a. für den National Book Critics Circle Award und den Los Angeles Times Book Prize nominiert. R.O. Kwon lebt in San Francisco.

Jochen Veit rüttelt mit seinem Roman „Mein Bruder, mein Herz“ an den Urängsten eines jeden; dass Eltern spurlos verschwinden, dass Eltern ihre Kinder willentlich zurücklassen, über die Unmöglichkeit Familienbande, Bruderschaft zu kappen. Was in der Kindheit wächst und durch Schicksal gehärtet wird, lässt sich nicht einfach vergessen, amputieren.

Jochen Veit rüttelt mit seinem Roman „Mein Bruder, mein Herz“ an den Urängsten eines jeden; dass Eltern spurlos verschwinden, dass Eltern ihre Kinder willentlich zurücklassen, über die Unmöglichkeit Familienbande, Bruderschaft zu kappen. Was in der Kindheit wächst und durch Schicksal gehärtet wird, lässt sich nicht einfach vergessen, amputieren. Glücklicherweise gab es eigentlich gar keinen Kampf mit meiner Lektorin, es war viel mehr eine sehr gründliche Detailarbeit. Das lag wohl daran, dass sie das ästhetische Programm des Romans durchblickte und dann innerhalb dieses Rahmens ihre Anmerkungen vorgenommen hat. Der Nazi-Ausruf Bennos korrespondiert mit einigen anderen Textelementen, auch wenn diese Andeutung in Bezug auf die Eltern tatsächlich nicht auserzählt wird. Man muss aber auch bedenken, wie das Wort «Nazi», gerade wenn ein Jugendlicher spricht, heute verwendet wird.

Glücklicherweise gab es eigentlich gar keinen Kampf mit meiner Lektorin, es war viel mehr eine sehr gründliche Detailarbeit. Das lag wohl daran, dass sie das ästhetische Programm des Romans durchblickte und dann innerhalb dieses Rahmens ihre Anmerkungen vorgenommen hat. Der Nazi-Ausruf Bennos korrespondiert mit einigen anderen Textelementen, auch wenn diese Andeutung in Bezug auf die Eltern tatsächlich nicht auserzählt wird. Man muss aber auch bedenken, wie das Wort «Nazi», gerade wenn ein Jugendlicher spricht, heute verwendet wird.