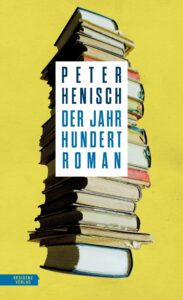

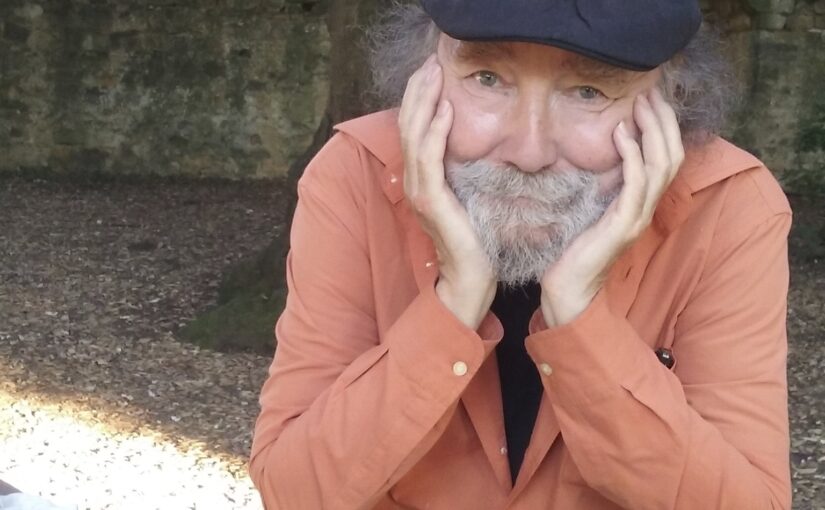

Wäre es ein anderer gewesen, der seinen Roman „Jahrhundertroman“ betitelt hätte, hätte ich das Buch nicht einmal in die Hand genommen, selbst wenn es ironisch gemeint gewesen wäre. Aber diesen Roman schrieb nicht irgendeiner, sondern Peter Henisch. Einer, der zu den ganz Grossen gehört, nicht erst ein paar Jahre, sondern seit Jahrzehnten. Einer, bei dem jedes nicht gelesene Buch ein potenziell grosses Versäumnis sein kann.

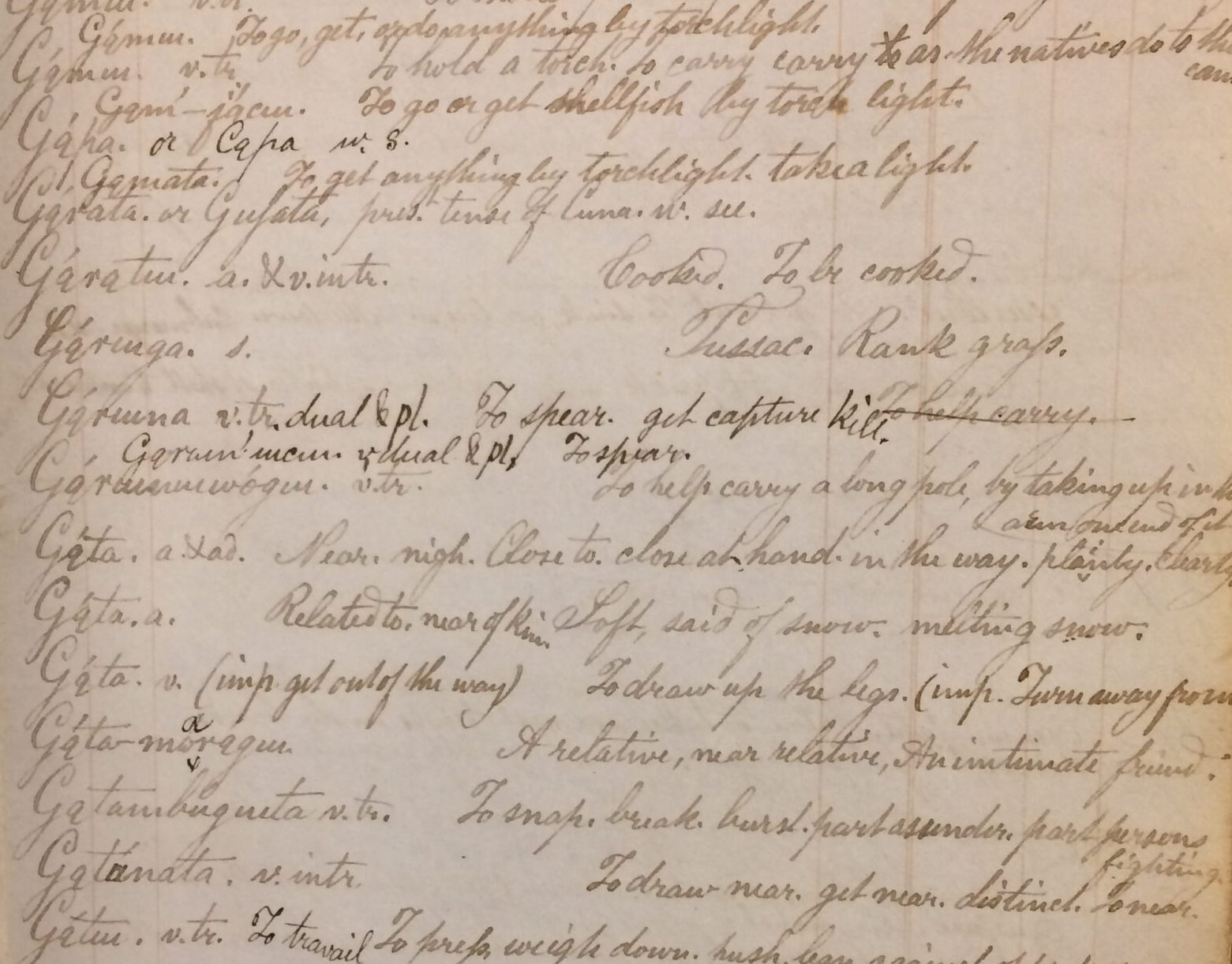

Roch ist ein schrulliger Alter, der zu den Stammgästen in jenem Café gehört, in dem die Studentin Lisa eine Arbeit gefunden hat. Eine Arbeit, die zum Allernötigsten reicht und längst nicht alles abverlangt. Denn es ist nicht viel, was es in dem Lokal, das einst viel bessere Zeiten erlebt hatte, zu tun gibt. Auch nicht, wenn Herr Roch dort sein immer gleiches Frühstück bestellt und alles dafür tut, die junge Kellnerin Lisa in ein Gespräch zu verwickeln. Irgendwann erzählt er von einem Manuskript, seinem grossen Roman, den er beabsichtige, endlich zu einem guten Ende zu bringen, seinem Jahrhundertroman, die Geschichte eines ganzen Jahrhunderts, erzählt mit den Geschichten jener Literaten, die in diesem Jahrhundert seine Stadt, die Stadt Wien bewohnten. Er brauche jemanden, der das von Hand geschriebene Manuskript abtippe, biete zwei Euro pro Seite. Irgendwann wird die abgegriffene Mappe mit dem Papierbündel wie heisser Stoff im Café übergeben, denn die sonst kaum je anwesende Wirtin will nicht, dass Gäste ihrer unentbehrlichen Kellnerin zu nahe kommen. Aber als Lisa in ihrer WG das Manuskript auspackt, muss sie feststellen, dass sie den Text nicht einmal bruchstückhaft lesen kann, denn Rochs kryptische Handschrift ist für sie nicht zu entziffern.

Lisa bringt das Manuskript in Rochs Depot in der Floriangasse 4A (einer Adresse, die es tatsächlich gibt), dorthin, wo sich Roch mit seinem Manuskript, seinem Leben zurückgezogen hatte. Einem Lagerraum, in dem er jene Bücher hortet, die er bei der Auflösung seine Bücherei vor der Vernichtung rettete und sich mit all jenen Büchern umgibt, die er auf seinen immer seltener werdenden Streifzügen in seine Höhle schleppt. Nach etwelchen Versuchen sitzen sie dann wirklich nebeneinander und Roch bittet Lisa, nachdem er den Schmerz darüber, dass Lisa bei sich zuhause den nicht nummerierten Seitenstapel doch tatsächlich entgegen seinen Warnungen durcheinanderbrachte, eine und immer noch eine andere Seite herauszuziehen, damit Roch ausbreiten kann, was in seinem Jahrhundertroman sonst für immer verborgen bleibt.

Da wäre diese Geschichte zwischen dem Alten und der Jungen. Eine Geschichte der Annäherung, die für sich als Geschichte schon genügen würde. Aber eben nicht für einen Jahrhundertroman. Da ist noch die Geschichte von Semira, Lisas Freundin, die seit einigen Monaten in Österreich als Flüchtling Fuss zu fassen versucht, der aber die Ausschaffung droht und sich deshalb dem Arm des Gesetztes entzieht. Durchaus ein Thema, ein Thema, das nicht erst in der Gegenwart in einem europäischen Land zum Knackpunkt von Politik und Gesellschaft geworden ist. Aber nicht genügen würde für einen Jahrhundertroman.

Lisa zieht Blatt um Blatt aus dem Manuskript, dass die Geschichte der Stadt Wien mit den Geschichten ihrer Dichterinnen und Dichter erzählt, über ein ganzes Jahrhundert, von Musil bis Jelinek, von Artmann bis Mayröcker. Von Thomas Bernhard, der sich vor der Première seines Stücks ‹Heldenplatz› vor der ganzen Stadt zu verstecken versucht, weil er weiss, dass er mit der schon verschobenen und durch Misthaufen verhinderten vorerst abgesagten Première einer selbstgefälligen Gesellschaft den Spiegel vorhalten würde. Oder wie Christine Nöstlinger einen Anruf von Ernest Hemingway bekommt, der sie bittet, seine Frau zu werden und Christine Nöstlinger glaubt, einer Verarschung von Helmut Qualtinger aufzusitzen. Oder wie Peter Handke im Kino wenige Reihen vor Roch und seiner Begleitung den Film wie ein Berichterstatter einer Veranstaltung mit Stift und Papier verfolgt und nach der Vorstellung förmlich nach Hause rennt (um seine Erzählung „Die Angst des Torwarts vor dem Elfmeter“ niederzuschreiben). Geschichten, die sich alle wenig um ihren Wahrheitsgehalt kümmern, die das Buch von Peter Henisch aber zu einem Feuerwerk der Fabulierkunst machen – eben zu einem Jahrhundertroman.

Was der fast achtzigjährige Schriftsteller auspackt, wie kunstvoll er konstruiert und mich als Leser immer und immer wieder überrascht, wie sehr man die Lust des Schreibens spürt, von einem, der sich an Form- und Farbvielfalt der Sprache so gar nicht bemühen muss, sondern alles wie flüssig warme Butter zu fliessen scheint – das beeindruckt ungemein. „Der Jahrhundertroman“ ist ganz viel, vielleicht nicht alles, aber ein fast 300seiten dickes Lesefest erster Güte. Schon lange nicht mehr habe ich mich beim Lesen so sehr amüsiert und berühren lassen wie bei diesem Roman – eben doch ein Jahrhundertroman. (Muss ja nicht der Jahrhundertroman sein.)

PS Wie ich sie liebe, die schrulligen Vögel, die sich im Papier einnisten!

PPS Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie mehr und fragen Sie Ihre Buchhändler:innen oder Bibliothekar:innen.

Interview

Ich mag Herrn Roch. Ich mag den Sonderling und Büchermenschen. Auch seine Unverfrorenheit. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass vieles von Roch zu Herrn Henisch passt. Oder ist meine Vermutung völlig falsch?

Natürlich freut es mich, dass Ihnen mein Buch so sehr zusagt. Ich will also versuchen, Ihre Fragen zu beantworten, so gut und einfach ich es kann. Dass manches von Herrn Roch zu Henisch passt, kann schon sein – gewiss hab ihm dies und das in den Mund gelegt, was ich auch selbst sagen würde. Jedoch ist er – gefühlt – etwas älter als ich, deutlich frustrierter, von diversen Handicaps geplagt, die mich Gott sei Dank nicht plagen und eben eine Literaturfigur. Eine Literaturfigur, die ich allerdings recht lebendig vor meinem inneren Auge gesehen und dessen Stimme ich vor meinem inneren Ohr gehört habe, so lang ich in diesem Roman drin war.

Sie lassen mit der Studentin Lisa und Herrn Roch zwei Gegensätze auflaufen. Das meine ich wörtlich, braucht es doch einiges, bis sie sich finden, letztlich die beiderseitige Not. Sie haben eben Ihren 78sten Geburtstag gefeiert. Wie schafft man es, so nahe an der Jugend zu bleiben?

Dass Sie mir in Hinblick auf Lisa zugestehen, nahe an der Jugend geblieben zu sein, finde ich sehr schön. Ich hab sie mir, diese Neunzehnjährige, scheint mir, ganz gut vorstellen können. Anfangs habe ich dabei an eine Nichte meiner Frau gedacht, die eine nicht unähnliche Kindheit gehabt und sich dann sehr tapfer emanzipiert hat. Aber natürlich hat sich die Figur dann verselbständigt, ist eben jetzt Lisa, in deren Rolle ich mich hineinzudenken, hineinzufühlen versucht habe – eine gewisse Empathiefähigkeit gehört ja zu den Voraussetzungen lebendigen Schreibens, da war die Distanz der Jahre und des Geschlechts gar kein grosses Hindernis.

Wenn die Literatur etwas darf, dann ist es das Erfinden. Das ist nicht leicht in einer Zeit, wo dauernd „Fake-News!“ geschrien wird und gewisse Leute sich weigern, der Fantasie ihren Platz zu geben. Selbst bei Filmen braucht es den Zusatz „nach einer wahren Begebenheit“. Weisst heisst das schon. Dabei spielen sie gekonnt mit der Fiktion. Braucht es den Mut der Verzweiflung?

Ja, das Erfinden – in diesem Buch das Erfinden von möglichen, oft wünschenswerten Abweichungen von der sogenannten Realität… Sich vorstellen zu können (zu wollen), dass etwas anders hätte sein können, als es war … Interessant, dass Sie mich fragen, ob es dazu den Mut der Verzweiflung braucht? Darauf wär ich selbst nicht gekommen, mir hat es in der ersten Schicht eher Freude gemacht, aber vielleicht erspüren sie da etwas im Hintergrund, das eine tiefere Wahrheit hat.

Sich etwa vorzustellen, dass Ödön vom Horvath nicht von jenem Ast getroffen worden wäre, den der Sturm von einem Kastanienbaum in den Champs Elysées gerissen hat. Und dabei zu wissen, dass es leider doch so war … Sehen Sie, ich habe auch eine Szene skizziert, in der Jura Soyfer, der, zwei Tage vor dem Einmarsch der Nazis in Österreich, auf Schiern in die Schweiz fliehen wollte, nicht von übereifrigen Grenzgendarmen aufgehalten und festgenommen worden wäre. Und dann wäre er eben nicht noch im letzten Moment in ein Gefängnis des Schuschnigg-Staates gesperrt worden (von wo er dann, nach Übernahme des Knasts durch die Nazis, ein paar Tage später ins KZ überstellt wurde) aber ich habe diese Szene dann weggelassen, sie hätte m.E. im Zusammengang des Romans zu schwer gewogen.

Büchereien, Buchläden waren einst Treffpunkte von Intellekt und Kultur. Heute sind sie immer mehr Kaufhäuser und Gemischtwarenhandlungen. Buchhandlungen hatten eine Mission. Heute biedern sie sich an. Und trotzdem verschwindet das gute Buch nicht. Werden Leser:innen von anspruchsvoller Literatur immer weniger?

Dass Leserinnen und Leser anspruchsvoller Literatur immer weniger werden, ist zu befürchten. Auch dass Literatur, wie wir sie meinen und lieben, immer weniger geschrieben wird. Das ist es ja, was auch Herr Roch befürchtet, deswegen will er ja den Autoren und Autorinnen seines Jahrhunderts, also eines inzwischen immer weiter in die Vergangenheit abgedrifteten Jahrhunderts, ein Denkmal setzen. Aber vielleicht ist der alte Herr doch etwas zu kulturpessimistisch.

Es gäbe ja eine ganze Reihe von Autorinnen und Autoren, die seiner Ansicht durch ihre Arbeit widersprechen. Mir fallen da in Österreich spontan die verschiedensten Leute ein; Thomas Stangl („Die Geschichte des Körpers“), Anna Weidenholzer („Der Winter tut den Fischen gut“) und Egon Christian Leitner („Sozalstaatsroman“). Aber die Tendenz, dass Literatur, die sich einfach als cooles Business versteht, in dem vorweg berechnet und dann entsprechend geschrieben wird, was der Zeitgeist verlangt, sowohl von den Verlagen als auch von den Buchhändlern – und dann natürlich auch von den Leserinnen und Lesern, eher angenommen wird, ist nicht zu übersehen.

„Der Jahrhundertroman“, ein ziemlich vermessener Titel. Hätten nicht Sie ihn genommen, hätte er mich als zu vermessen abgeschreckt. Dabei tut mir Roch nicht bloss einmal sehr leid. Ein Bündel Papier, das durcheinander geraten ist, über ein Jahrhundert, das durcheinander geraten ist. Nahmen Sie all die grossen Namen an der Hand und verrieten Ihren ihre Geheimnisse (Geheimnisse müssen ja nicht wahr sein!)?

Dass der Titel „Der Jahrhundertroman“ zu dem Missverständnis Anlass gibt, der Autor (also der Herr Henisch) sei vermessen, grössenwahnsinnig, unrealistisch, was seine Selbsteinschätzung betrifft, war ein Risiko, das ich vielleicht etwas unterschätzt habe. Andererseits stellt sich doch schon beim Überfliegen des Klappentextes und erst recht nach wenigen Seiten der Lektüre heraus, dass sich der Titel auf den Roman des ehemaligen Buchhändlers und Büchereiangestellten Roch bezieht, ein Manuskript, das die Studentin Lisa abtippen soll, nicht lesen kann, durcheinanderbringt. Ein Fragment, in dem die Chronologie abhandengekommen ist, in dem v.a. der Anfang mit Musil, den der Protagonist sucht, bis ganz knapp vor Schluss nicht zu finden ist. Ein Fragment, das nach und nach von der außersprachlichen Wirklichkeit überholt wird.

Apropos Musil & Co – die großen Namen kommen ja übrigens auch nicht irgendeinem fragwürdigen Kanon entsprechend vor. Manche, wie jener der Frau Nöstlinger, überraschen dann vielleicht auch ein wenig. Dass mich die Träger dieser Namen an der Hand nehmen und mir ihre Geheimnisse verraten ist ein hübscher Gedanke, ist aber nicht ganz der Fall. Ich hab halt ein gewisses Einfühlungsvermögen auch in diese Personen, keine Berührungsängste, keinen übertriebenen Respekt und manchmal eine gewisse Lust daran, ihnen etwas Alternatives anzudichten.

Sie gründeten 1969 die Literaturzeitschrift „Wespennest“. Lange Jahrzehnte eine Institution im Literaturbetrieb, weit über die Landesgrenzen hinaus. Literaturzeitschriften gibt es noch immer. Und doch ist ihre Bedeutung nicht mehr die, die sie einmal hatten. Warum protzen dafür „Schöner wohnen“, „Bleib gesund“ und „Motorwelt“?

Zweifellos hat es in den Sechziger-und Siebzigerjahren mehr davon gegeben und sie haben mehr bedeutet als heute. Das war eine Zeit, in der viele jungen Leute geradezu literatursüchtig waren – so ähnlich erinnert sich Roch in meinem Buch. Das wird er Lisa vielleicht erzählen, aber er bezweifelt, dass sie es glauben wird.

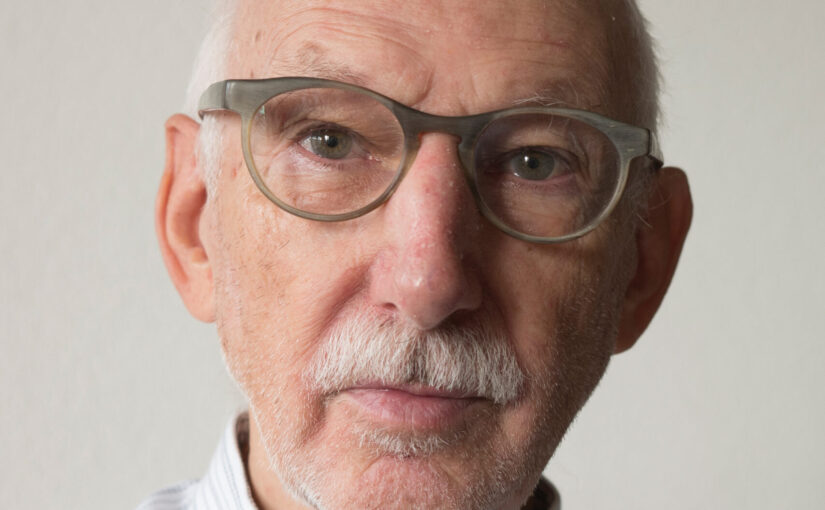

Peter Henisch, geboren 1943 in Wien. Nachkriegskindheit, Wiederaufbaupubertät. Studium der Philosophie und Psychologie. 1969 gemeinsam mit Helmut Zenker Begründung der Zeitschrift «Wespennest». Seit den 1970ern freischwebender Schriftsteller. 1975 erschien Henischs erster Roman «Die kleine Figur meines Vaters», seitdem zahlreiche Romane. Zahlreiche Auszeichnungen, u. a. den Österreichischen Kunstpreis.

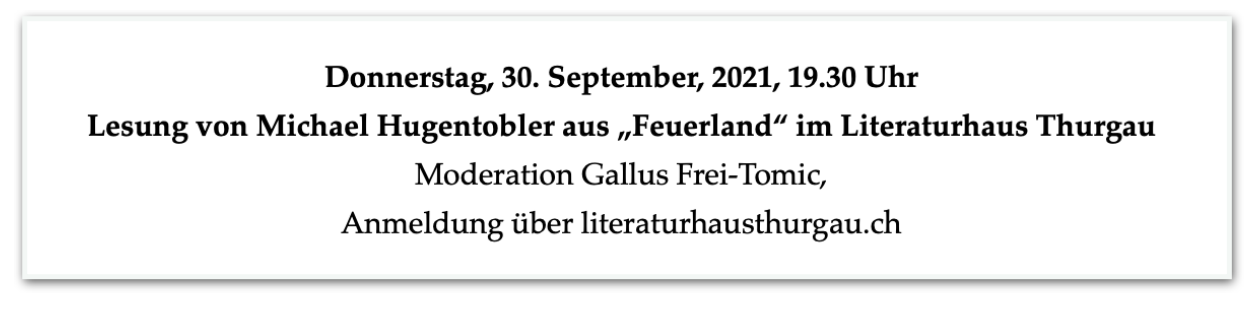

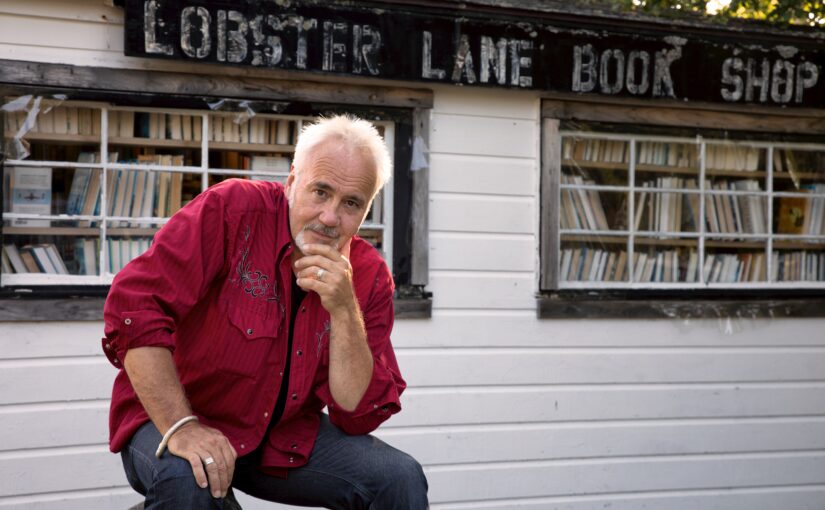

Schon ein bisschen anders verhält es sich mit Martina Clavadetscher und Michael Hugentobler Schon alleine deshalb, weil beide schon meine Gäste waren, sei es in einer moderierten Lesung oder bei «Literatur am Tisch», einer ganz intimen Veranstaltung.

Schon ein bisschen anders verhält es sich mit Martina Clavadetscher und Michael Hugentobler Schon alleine deshalb, weil beide schon meine Gäste waren, sei es in einer moderierten Lesung oder bei «Literatur am Tisch», einer ganz intimen Veranstaltung.  Michael Hugentobler ist ein Reisender. Dass er, der nun sesshaft geworden ist und Familie hat, 13 Jahre auf Reisen war, das spürt man seinem Schreiben an. Wahrscheinlich ist sein Reservoir an Bildern und Geschichten unerschöpflich, was seinen Lesern nur recht sein kann, denn Michael Hugentobler macht Türen auf. Als Reisender nach Innen und nach Aussen, nach unzähligen Reportagen für namhafte Magazine nimmt mich Michael Hugentobler mit auf eine Reise nach Südamerika, spürt einem Indianerstamm nach, von dem nur ein Buch mit Wörtern übrig geblieben ist. Schon sein erster Roman «Louis oder Der Ritt auf der Schildkröte» riss mich mit ins 19. Jahrhundert, zuerst ins Wallis, dann zu den Aborigines in Australien und am Ende zum Finale nach London. Dorthin, wo auch sein zweiter, nun nominierter Roman «Feuerland» seinen Ursprung hat. Bilderstarke Literatur!

Michael Hugentobler ist ein Reisender. Dass er, der nun sesshaft geworden ist und Familie hat, 13 Jahre auf Reisen war, das spürt man seinem Schreiben an. Wahrscheinlich ist sein Reservoir an Bildern und Geschichten unerschöpflich, was seinen Lesern nur recht sein kann, denn Michael Hugentobler macht Türen auf. Als Reisender nach Innen und nach Aussen, nach unzähligen Reportagen für namhafte Magazine nimmt mich Michael Hugentobler mit auf eine Reise nach Südamerika, spürt einem Indianerstamm nach, von dem nur ein Buch mit Wörtern übrig geblieben ist. Schon sein erster Roman «Louis oder Der Ritt auf der Schildkröte» riss mich mit ins 19. Jahrhundert, zuerst ins Wallis, dann zu den Aborigines in Australien und am Ende zum Finale nach London. Dorthin, wo auch sein zweiter, nun nominierter Roman «Feuerland» seinen Ursprung hat. Bilderstarke Literatur! Überraschend, zumindest für mich, sind die Nominierten Veronika Sutter und Thomas Duarte. Veronika Sutter erschien bisher gar nicht auf meinem Schirm (was nichts heissen soll) und von Thomas Duarte hörte ich nur, weil sein literarisches Debüt 2020 mit dem Studer/Ganz-Preis für das beste unveröffentlichte Debüt ausgezeichnet würde (was noch kein Grund gewesen war, das Buch zu besorgen). Da sind also ganz offensichtlich Versäumnisse meinerseits nachzuholen.

Überraschend, zumindest für mich, sind die Nominierten Veronika Sutter und Thomas Duarte. Veronika Sutter erschien bisher gar nicht auf meinem Schirm (was nichts heissen soll) und von Thomas Duarte hörte ich nur, weil sein literarisches Debüt 2020 mit dem Studer/Ganz-Preis für das beste unveröffentlichte Debüt ausgezeichnet würde (was noch kein Grund gewesen war, das Buch zu besorgen). Da sind also ganz offensichtlich Versäumnisse meinerseits nachzuholen. Und von Thomas Duarte’s Debüt «Was der Fall ist» heisst es: «Ein Mann erscheint mitten in der Nacht auf einem Polizeiposten und erzählt, wie sein bislang eintöniges Leben aus den Fugen geraten ist. Jahrzehntelang hat er für einen wohltätigen Verein gearbeitet, jetzt wird er plötzlich wegen Unregelmässigkeiten bei der Geldvergabe verdächtigt. Und nicht nur das: Im Hinterzimmer seines Büros, in dem er zeitweise selbst hauste, lässt er neuerdings die illegal arbeitende Putzfrau Mira wohnen. In seinem wahnwitzigen Bericht, dessen Charme und Menschlichkeit aber selbst den Polizisten nicht kaltlassen, entsteht das Portrait eines modernen Antihelden, der einen überraschend fröhlichen Nihilismus zum Besten gibt.»

Und von Thomas Duarte’s Debüt «Was der Fall ist» heisst es: «Ein Mann erscheint mitten in der Nacht auf einem Polizeiposten und erzählt, wie sein bislang eintöniges Leben aus den Fugen geraten ist. Jahrzehntelang hat er für einen wohltätigen Verein gearbeitet, jetzt wird er plötzlich wegen Unregelmässigkeiten bei der Geldvergabe verdächtigt. Und nicht nur das: Im Hinterzimmer seines Büros, in dem er zeitweise selbst hauste, lässt er neuerdings die illegal arbeitende Putzfrau Mira wohnen. In seinem wahnwitzigen Bericht, dessen Charme und Menschlichkeit aber selbst den Polizisten nicht kaltlassen, entsteht das Portrait eines modernen Antihelden, der einen überraschend fröhlichen Nihilismus zum Besten gibt.»