„Krumholz“ ist ein Stück Wald, in dem Agatha ihr Leben liess. Aber vielleicht auch das Leben der beiden Protagonisten, deren Leben nie gerade verlief, das wie ein krummes Stück Holz abgerissen vom Ganzen weggeworfen wurde. Flavio Steimann ist ein Meister der stimmungsvollen Sätze, die in fast barockem Glanz so ganz anders klingen wie das Einerlei des Mainstreams.

Klar, es gibt den süffigen Wein, den süssen, den herben, den vollen, den trockenen. Wäre „Krumholz“ ein Wein, dann wäre es Portwein, schwer und nur in keinen Schlucken zu geniessen. Zwar las ich den Roman im Liegestuhl an einem breiten Fluss, aber im Wissen darum, dass ich dem Geschenk dieses Buches nicht gerecht werde. Da ist wohl eine Story, gar verbürgt und in seiner Abfolge amtlichen Akten nachempfunden. Was den Roman aber so genussreich macht, ist seine opulente Sprache, die Kontraste und Farben überzeichnet, das Lesen zu einem Schmaus mit jenen Sinnen wachsen lässt, die im Kopf Farben, Formen, Rhythmen und Empfindungen evozieren. Mag sein, dass meine Beschreibungen hymnisch werden. Aber als ich das Buch gelesen hatte, hatte ich das Gefühl, ihm nicht gerecht geworden zu sein. Ich hätte es langsamer lesen sollen, immer wieder weglegen, die Lektüre zu einem Zeremonie machend. Eben wie bei Portwein, und zwar mit jenem von der teuren Sorte.

Agatha kommt Ende des 19. Jahrhunderts zur Welt, irgendwo im Nirgendwo, in einer Bauernfamilie, die eh schon ums Überleben kämpft. Bei der Geburt entscheidet sich der junge Arzt, den die verzweifelnde Hebamme herbeiholt, für das Leben des Neugeborenen. Die Mutter stirbt, der Vater zerbricht. Der Hof geht vor die Hunde. Und als klar wird, dass das kleine Mädchen taub ist und der Vater es nicht mehr schaffen wird, gibt man das Mädchen vorübergehend Verwandten in Obhut, bis sich die Ämter melden und man das Mädchen in eine «Armen- und Idiotenanstalt» steckt. Wie Flavio Steimann, der auch als Theaterautor erfolgreich ist, das Geschehen in jenen Gemäuern beschreibt, zum Beispiel als der Störmetzger eine Sau schlachtet und die Schlachterei zu einem opulenten Szenenspektakel macht, zwingt mich der Autor am Ende der Lektüre noch einmal zu den markierten Stellen zurückzukehren, um noch einmal in den Bildern zu baden.

Als Agatha alt genug ist, um für ihren eigenen Lebensunterhalt aufzukommen, schickt man sie in eine der vielen Textilfabriken, die am Anfang des 20. Jahrhunderts aus dem Boden schiessen. Ganz allmählich beginnt die junge Frau die Welt zu erkennen, bis man bei einer der damaligen mobilen Reihenuntersuchungen bei ihr Tuberkulose diagnostiziert und die junge Frau auf einen Hof auf dem Land zur Erholung schickt. Und weil sie nicht arbeiten soll, zieht sich Agathe in den nahen Wald ins „Krumholz“ zurück, aus dem sie eines Tages nicht mehr zurückkehrt.

Im zweiten Teil des Romans erzählt Flavio Steimann von Innozenz Torecht, genannt Zenz. Zenz ist ein Vagabund, ein Herumtreiber, dauernd auf der Flucht, vor sich selbst, seiner Vergangenheit, dem Hunger, den Ämtern, mal in Paris als Modell in den Diensten eines Künstlers, mal als Halbwilder in den Wäldern. Bis zu jenem Tag, als er eine junge Frau im Wald antrifft, eine junge Frau, die die Begegnung mit dem Streuner und Ruhelosen mit ihrem Leben bezahlt. Man wird ihm habhaft, steckt ihn ins Gefängnis, macht ihm den Prozess und einen Kopf kürzer.

Flavio Steimann erzählt zwei Leben, die sich fatal kreuzen. Von zwei Menschen, denen die Gesellschaft von Beginn weg den Stempel des Verlierers auf die Haut brennt, die man auf die Seite der Bösen, Missratenen, vom Teufel Besessenen drängt, mit Unterstützung der Kirche und des Staates, in einer Zeit, die doch eigentlich im Aufbruch steckte. Aber Menschen, und vor allem die Armen, Rechtlosen, sind Material.

Gerade weil einem das Geschehen manchmal fast mittelalterlich dünkt und die Geschehnisse parallel mit den Errungenschaften der aufkommenden Psychologie einhergehen, reisst die Geschichte mit. Dass mich Flavio Steimann dabei fast überbordend in den Strudel seiner Sprache hineinzieht und dabei alle Regeln der Sprachbescheidenheit elegant umschifft, macht «Krumholz» zu einem Sonderling. So wie Portwein. Allen schmeckt er nicht! Aber mir!

Interview

Der Inhalt ist authentisch, beruht auf einem «Fall» aus dem Jahr 1914. Wie sind sie auf den Stoff gestossen? Solche Geschichten offenbaren sich ja meist durch aktives Suchen, wenn auch auf der Suche nach etwas ganz anderem.

Es war in der Tat so: Ich habe aus Interesse Akten zum Prozess gegen den Vierfachmörder Matthias Muff besorgt und bin dabei quasi als Beifang auf das Urteil über Wütschert gestossen. In groben Zügen war mir seine Geschichte bereits bekannt; in der Dokumentation durch die Behörde mit dieser speziellen formaljuristischen und gleichzeitig selbstgerechten Ausprägung aber hat mich die Sache dann nicht mehr losgelassen, insbesondere auch, weil das weibliche Opfer als Objekt des Delikts nur in wenigen Worten erwähnt wird. Um die Idee nicht am Faktischen ersticken zu lassen, habe ich das dünne Büchlein mit dem Urteil des Luzerner Obergerichts nach der Lektüre lange Zeit liegen lassen, bis sich eine Art Vergessen einstellte; ich wolle mich bewusst wieder vom authentischen Fall lösen und ihn nur noch modellhaft verwenden. Geblieben ist letztendlich der Umriss als Plot mit seinen beiden Hauptfiguren, die ich aber fiktional gestaltet habe – unter Beibehaltung gewisser Schnittmengen mit dem historischen Personal, wo ich es für wesentlich und adäquat erachtete.

Die Geschichte, der ganze Roman lebt vom Kontrast. Auf der einen Seite eine Gesellschaft im Aufbruch, der Wechsel von einer reinen Agrar- zu einer Industriegesellschaft, das Aufbrechen der Psychologie, der Kunst. Und auf der anderen Seite eine Gesellschaft, die noch immer in ganz klare Muster trennt; unten und oben, gut und böse, Privileg und Material. Auch in Agatha und Zenz offenbaren sich diese Kontraste. Lieben Sie den Kontrast?

Verschiedenheit, Ambiguität und Ambivalenz machen den Reiz der verschiedenen Literaturen und damit auch des Lesens aus. Jedes gelungene Erzählen lebt in irgendeiner Form von Unterschieden, Gegenteilen und Kontrasten – im Guten wie im Schlechten. Was in meinen Texten, nicht zuletzt aus eigener Erfahrung, dazukommt, ist die Realität des sozialen Gefälles, sowohl was den Lebensstandard als auch die Geistesschulung betrifft. Diese Diskrepanz ist auch auf unserer modernen Welt bei Weitem noch nicht überwunden. Ganz im Gegenteil. Hinsichtlich Armut, Bildungsmangel und Ausgrenzung sind Aga und Zenz gewissermassen Zwillinge. Trotz unterschiedlicher Charaktere leben aber beide ganz unten, und das Delikt macht die Fatalität ihrer Lebenskatastrophen zudem unabwendbar und endgültig.

Mein Deutschlehrer warnte uns einst vor einem übermässigen Gebrauch von Adjektiven. Trotzdem hätte mein Deutschlehrer wahrscheinlich Freude an ihrem Roman gehabt, denn es gibt nichts Heikleres im Schreiben, als eben diese Sorte Wörter richtig einzusetzen. Aber weil sie ihr Erzählen in einen so ganz eigenen Sound eintauchen, stört die Würze nicht. Es ploppt in den Rezeptoren! Drängte sich das von Beginn weg auf?

Literarische Texte schreibe ich mit der Feder unbeeinflusst von formalen Überlegungen aus der Hand heraus und folge dabei einer Intuition, die mir ohne ein gewolltes Zutun Duktus und Klang vorgibt. Das Beschriebene oder Erzählte wird somit Ergebnis eines unkontrollierten generativen Schreibakts und nicht eines absichtsvollen Konstruierens. Strukturelle Analysen auf der Metaebene mache ich keine, somit fehlt mir ein klar definiertes Bewusstsein für die Art meines Schreibens, und allfällige Überhänge von einzelnen Wortarten nehme ich nicht wahr. Dennoch: Einleuchtenden, nachvollziehbaren Vorschlägen zu Lektoratseingriffen entziehe ich mich nicht; letztlich gibt es aber so viele verschiedene Rezeptionen und Urteile wie Lesende, und jene sind nicht selten diametral, immer aber breit gestreut.

Es hätte eine Kampfschrift für die Verlorenen, Unterdrückten werden können. Und doch, trotz aller sprachlichen Nähe, bleiben sie beim Schreiben in erstaunlicher Distanz, halten sich mit jeglicher Interpretation zurück. Auf der einen Seite sprachliche Opulenz, auf der anderen Seite erzählerische Distanz. Wieder ein Kontrast?

Wenn man so will. Ich verstehe mich als Erzähler und nicht als Erklärer von Geschichten. Weil ich davon ausgehe, dass es ohnehin keinen Plot, keine Romanidee gibt, die nicht schon auf der Welt wäre, ist für mich in allererster Linie die Form, der sprachliche Zugriff auf das Gewählte entscheidend. Dieser bestimmt letztlich auch den Standpunkt und die Haltung der Autorschaft: Bei aller Empathie für mein Personal will und kann ich nicht aktiver Anwalt oder gar Interpret sein: Wertungen, Urteile, psychologische Einordnungen sollen nicht Elemente meiner Prosa sein. Zuzustimmen oder abzulehnen, Nähe oder Distanz zum Roman und seinen Figuren zu finden, ist in jedem Fall Angelegenheit des Lesepublikums.

Ihr vorheriger Roman „Bajass“ und „Krumholz“ sind verwandt. Ist das Programm?

In einem bestimmten Sinne, ja! Zusammen mit „Aperwind“ (1987) sind diese letzten Werke in einer weiten Klammer trilogisch zu verstehen. Die Bücher sind im Wesentlichen in drei verschiedenen Bereichen verortet, die auch Gegebenheiten und Biografien meines familiären Hintergrunds geprägt haben: Die technischen Errungenschaften der anbrechenden Moderne und die damit verbundene Emigration sowie die Reduktion des Menschen auf seine Arbeitskraft. Angesiedelt habe ich diese Texte bewusst in einer Periode des vielfältigen Aufbruchs vor und nach der Jahrhundertwende von 1900 – es gab da, neben viel anderem, Eisenbahnprojekte, die Erfindung der drahtlosen Telegrafie und der Kunstseide, die Blüte der Atlantikschifffahrt mit dem Traum von Amerika – fundamentale dramaturgische Elemente, die in meinem Erzählen mehrschichtig als Hintergründe oder Treiber wirken.

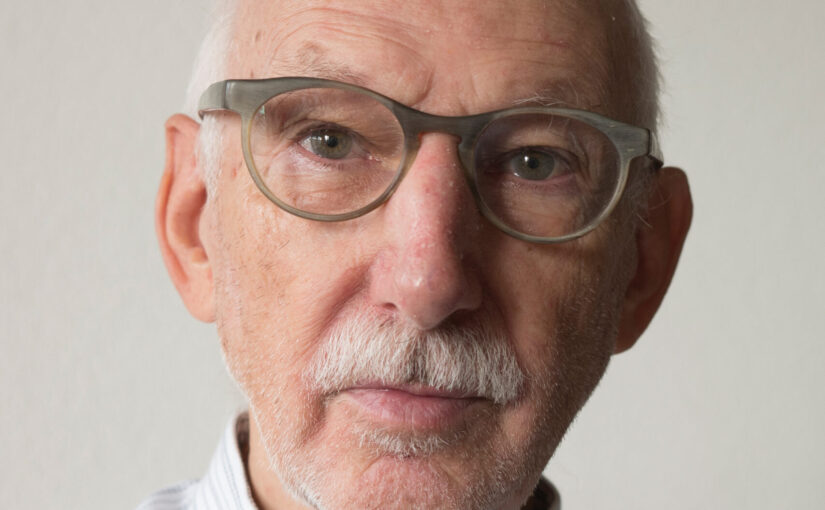

Flavio Steimann, geboren 1945 in Luzern, ist seit 1966 literarisch und als Theatermacher tätig und veröffentlichte Romane, Erzählungen, Kurzgeschichten und Theaterstücke. Er wurde ausgezeichnet mit dem Förderpreis von Stadt und Kanton Luzern, mit dem Schweizerischen Schillerpreis und mit dem Förderpreis der Marianne und Curt-Dienemann-Stiftung Luzern. Sein Roman «Bajass» erschien 2014 und wurde 2020 in Luzern als Theaterfassung uraufgeführt.