eine erzählung

reicht nicht aus

es muss die bibel sein

ein von mir geschriebenes

testament über gallus

der mit den bären spricht

das brot mit ihnen teilt

und sei es nur das mahl

literatur diese karge rinde

verwandelte gallus zum genuss

heitere verstandesfreuden

und die bärin gezähmt wie ein

gut lesbares harmloses gedicht

Die eigenen Bilder in eine eigene Sprache zu setzen sei schon immer ihr Wunsch gewesen, auch in den Jahrzehnten vor ihrer ersten Buchveröffentlichung, auch wenn sie lange nur für sich und «die Schublade» geschrieben habe. Lisa Elsässer hat ihre ganz eigene Sprache gefunden – und ihren Platz in der Literaturlandschaft. In den letzten beiden Jahrzehnten formte sich ein Werk, das sich wenig schert um die Strömungen der Zeit, ohne sich der Gegenwart zu verschliessen. So wenig sich die Schriftstellerin mit Nabelschauen beschäftig, so wenig biedert sie sich den angesagten Themen der Gegenwart an, mit denen man sich in aktuelle Diskussionen mit einmischen könnte. Ob in ihrer Prosa oder in ihrer Lyrik; Lisa Elsässer beschäftigt sich mit den verschiedensten Zuständen des Seins, spürt ihnen nach, ohne sie kalt auszuleuchten, immer im Bewusstsein, ihnen ihr Geheimnis lassen zu wollen.

Lisa Elsässers Werk besticht durch ein hohes Mass an Verdichtung. Ihre Lyrik, die sich nie verkopft und verschlüsselt gibt, erzeugt Bilder und Assoziationen, die ganze Geschichten auslösen. Und ihre Prosa schafft es, in fast lyrischen Bildern von Zuständen zu erzählen, die der Wahrnehmung sonst verschlossen bleiben.

die dunkelheit

erhellt alle gedanken

in ihnen geistern

geschichten das leben

ich liege schlaflos da

die erste Liebe zieht

an mir vorbei wie ein

schwan den ich zum

ersten mal richtig sehe

was ich klar erkenne

ich war nicht dabei

immer schon beim

nächsten vergänglichen

spiel der film schmerzt

ich schliesse die augen

der schlaf steht wach

am see leise gleitet

das leben übers wasser

verschwindet in die tiefen

die jede regung kennt

wenn die fische schlafen

gestaltet sich das angeln

leicht

In ihrem 2022 bei der Edition Bücherlese erschienen Roman «Im Tal » erzählt Lisa Elsässer in Rückblenden ganz behutsam vom Leben, das eine Frau in der Hütte im Tal zurückliess, von den Männern ihres Lebens, von ihrer Arbeit, auch von ihrem Schreiben und nicht zuletzt von einer Fremden, die sie über die letzten Monate und Jahre kennengelernt hatte, die sie manchmal bediente, wenn sie in einer Café-Bar aushalf. Eine Frau, die ihr irgendwann erzählte von einem Leben, aus dem sie geflohen war und noch immer flieht.

Der Abend im Literaturhaus Thurgau war und ist eine Huldigung an das stille Werk einer Schriftstellerin, die tief berührt.

«Elsässers Sprache, die aus dem Unbewussten kommt, funktioniert wie eine Lupe. Sie vergrössert und bündelt das Licht, bis es plötzlich brennt. Sodass die alten Themen Liebe und Tod uns neu packen.» (Felix Schneider, SRF Literatur)

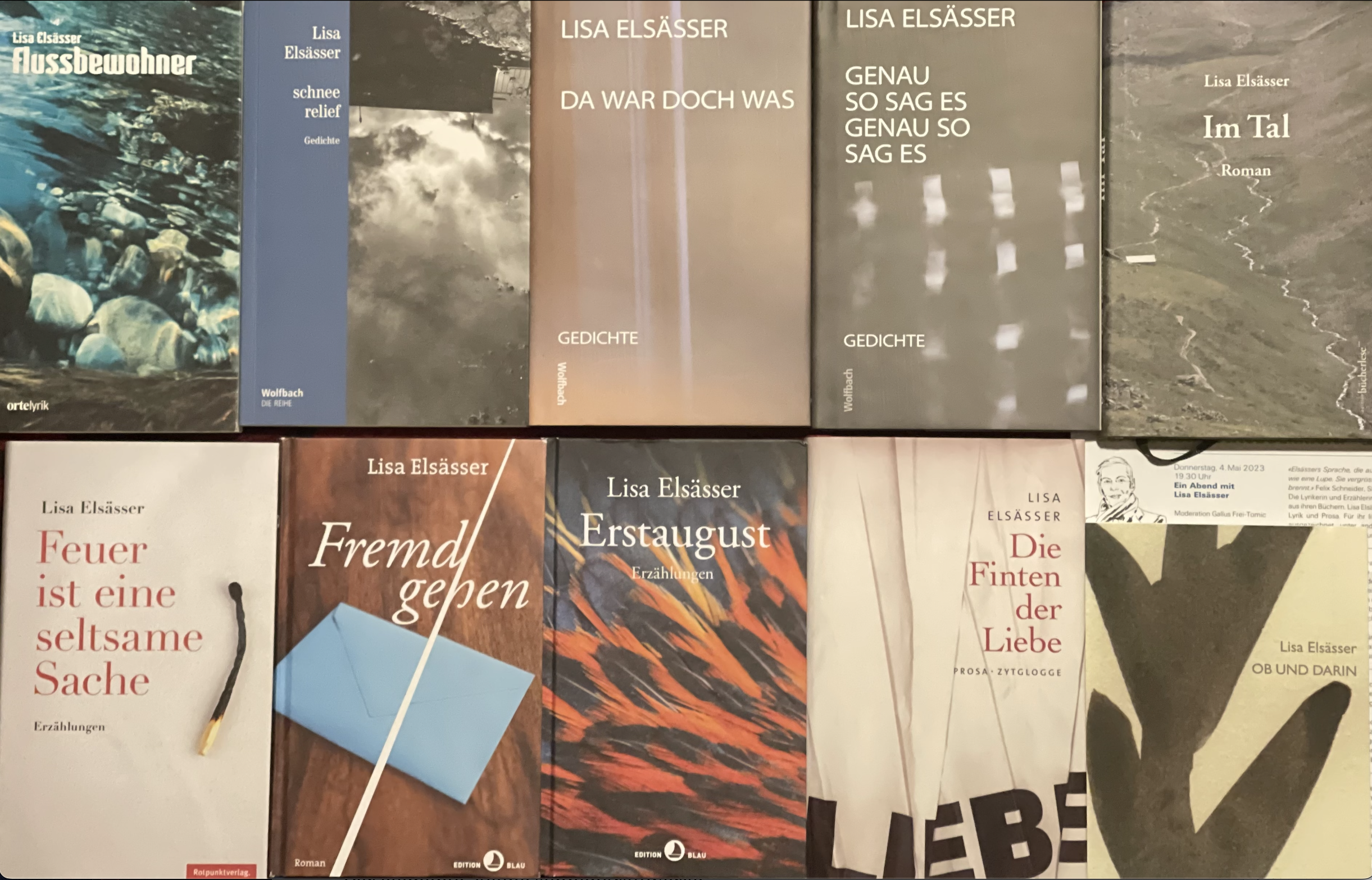

«Im Tal» Roman. edition bücherlese,

«Schnee Relief» Gedichte. Wolfbach Verlag,

«Erstaugust» Erzählungen. Rotpunktverlag/Edition Blau,

«Fremdgehen» Roman. Rotpunktverlag/Edition Blau,

«Da war doch was» Gedichte. Wolfbach Verlag,

«Feuer ist eine seltsame Sache» Erzählungen. Rotpunktverlag,

«Die Finten der Liebe» Prosa. Zytglogge,

«Genau so sag es, genau so sag es» Gedichte. Wolfbach,

«Ob und darin» Gedichte. Edition Pudelundpinscher

Beitragsbilder © Gallus Frei