Manchmal muss man weg, um irgendwann zurückzukommen, zurückzukommen auf das, was einst passierte, an den Ort, an dem es passierte, zu den Menschen, von denen man sich entfernen musste. Vielleicht wäre Gras über die Sache gewachsen. Vielleicht wären die Geschehnisse in den Sedimenten der Vergangenheit eingesunken. Aber er kommt zurück, in vielerlei Hinsicht zurück.

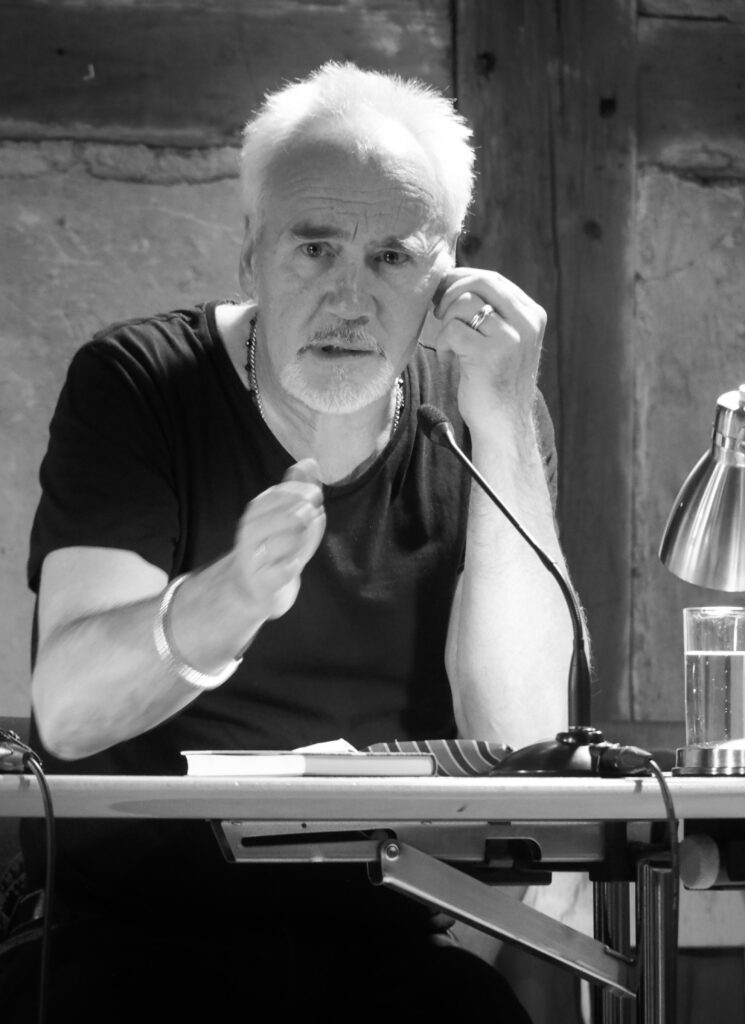

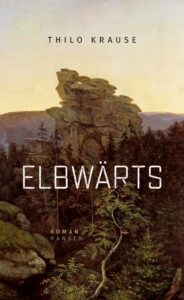

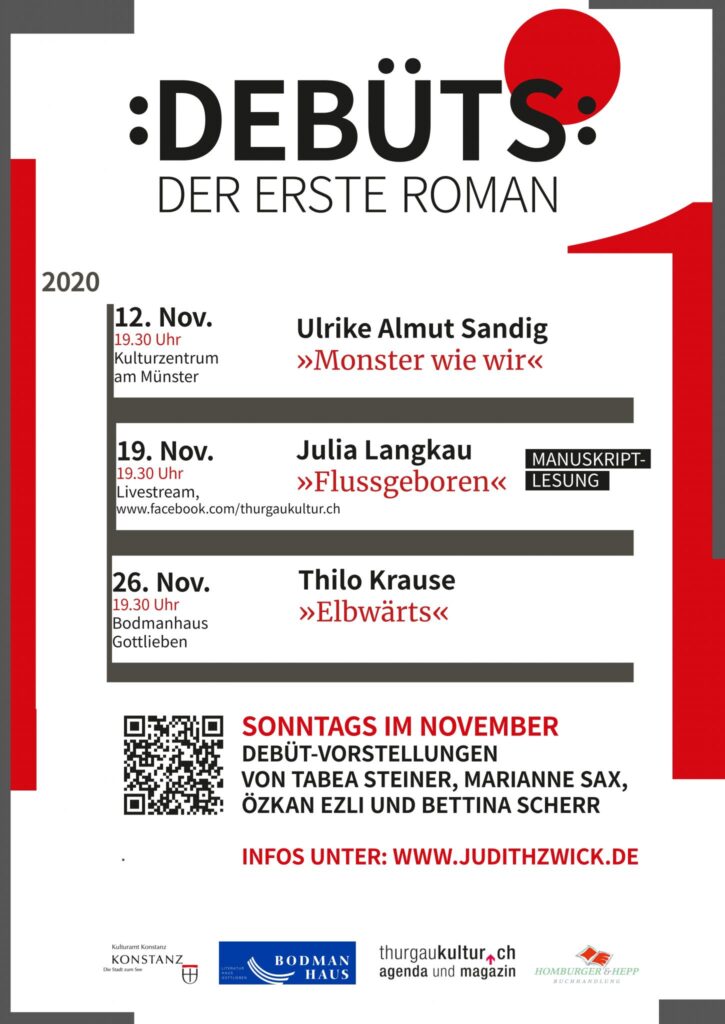

In Thilo Krauses erstem Roman „Elbwärts“ geht auch der Autor „zurück“, denn Thilo Krause, geboren in Sachsens Hauptstadt Dresden wohnt und wirkt schon lange in der Schweiz, arbeitet neben seinem Wirken als Dichter bei den Technischen Betrieben der Stadt Zürich. Sein Protagonist geht zurück an die Elbe, elbwärts, ohne je an dem Ort anzukommen, den er sich vor seiner Rückkehr ausmalte. Denn er kehrt zurück mit seiner Familie, mit seiner Freundin Christine und dem Kind, in ein Haus mit Apfelhain, einem Haus, das alles hätte, um ein neues Zuhause zu werden, nicht weit von der Stadt-die-keine-ist, nicht weit von dem Fels, der seinem Freund Vito damals zum Verhängnis wurde. Damals, kurz vor dem Mauerfall, als sich die berstende DDR ein letztes Mal aufbäumte.

„Als wir weg waren, schien es hier zu sein, und nun, da wir hier sind, ist es, was weiss ich wo.“

Aber nach der Rückkehr ist nichts so, wie es hätte sein sollen. Die Beziehung zu Christine erstickt in Streitereien, das Leben als Hausmann und Heimwerker scheitert und die Vergangenheit, die nicht zurückzulassen ist, sticht und provoziert aus jedem Winkel an der Elbe, sei es zuhause, im Dorf bei den alten, bekannten Gesichtern, den Glatzköpfen, die sich wie eine Krankheit ausbreiten, in den Wäldern oder um die Felsen, in die er und Vito, sein Freund aus Kinder- und Jugendtagen, hinaufkletterten.

„Ich schloss die Augen und konzentrierte mich darauf zu verschwinden.“

Vito und er gingen damals noch zur Schule, waren Freunde wie Pech und Schwefel. Nach der Schule machten sie sich auf zu den Kalkfelsen über dem Elbtal, unter der Festung, kletterten, wollten sein wie die Grossen, mit Seilen, die sie aus den Waschküchen der Mütter klauten. Bis zu jenem Tag, der alles kippte. Als Vito hätte nachklettern sollen. Als er oben wartete und nur dieses eine dumpfe Geräusch hörte. Als Vito abstürzte, liegen blieb, Blut verlor. Als er ihn auf seinen Rücken packte und zurück ins Dorf schleppte. Als man ihn ins Spital brachte und bei der Operation irgendetwas nicht lief, wie es hätte sein sollen. Als Vito im Spital sein Bein verlor, man ihm ein Bein amputierte, seinen Freund amputierte, als Vitos Mutter ihn für das verantwortlich machte, was am Felsen niemals hätte passieren dürfen.

Vitos Absturz wird zum Absturz beider. Vor versammelter Schule wird gebrandmarkt und ausgesondert.

„Wenn es dunkel wurde, schlich ich zu mir nach Hause wie ein Dieb, denn das war ich: ein Dieb, der Vito das Bein geklaut hatte.“

Nach Jahren zurück, sucht er erneut die Nähe zu Vito. Vito ist Tischler geworden, im Ort, wenn auch nicht der Alte geblieben. Als es den Moment endlich gibt, an dem er sich traut, zurück ins Leben seines alten Freundes zu treten, ist es Vito, der „oben auf dem Fels“ steht, ist es sein alter Freund, der einbeinig beide Füsse auf dem Boden hat, während ihm die Gegenwart wegrutscht.

Eine Geschichte, die berührt, eine Sprache, die bezaubert. Dass der Dichter und Sprachkünstler Thilo Krause nicht einfach eine Geschichte erzählen will, wird nicht nur in der Art seines Erzählens klar, auch im Sound, in der Prägnanz. Seien es einzelne Sätze, die wie Blitze aus dem Text schiessen und an mir hängen bleiben oder Dialoge, die viel mehr erzählen, als nur das, was gesprochen wird. „Elbwärts“ ist ein Abtasten der Landschaften, der inneren und äusseren Landschaften: „Elbwärts“ will nichts klären, nichts erklären. „Elbwärts“ ist der Strom des Erzählens, diese langsam fliessende Bewegung, der man sich nicht entziehen kann. Wunderbar.

Begründung der Jury zur Verleihung des Robert Walser Preises 2020:

«Krause erzählt auf höchst eindringliche und sprachlich stimmige Weise von der Rückkehr an den zugleich vertrauten und fremd gewordenen Ort der Kindheit im Elbsandsteingebirge nahe der tschechischen Grenze und von der unvermeidlichen Konfrontation mit einem die Existenz überschattenden, in Schweigen eingemauerten Jugendtrauma. In Bildern von grosser dichterischer Intensität gelingt es Krause, das Eintauchen-Wollen in eine unwiederbringlich verlorene, nicht mehr zu berichtigende Vergangenheit sinnlich fassbar zu machen.»

Die deutschsprachige Jury bildeten unter dem Vorsitz von Stefan Humbel, Jürg Altwegg, Andreas Langenbacher, Camille Lüscher und Anne Weber.

Thilo Krause, geboren 1977 in Dresden, lebt und arbeitet in Zürich. Seit 2005 veröffentlicht er literarische Texte in Zeitschriften (u.a. Akzente, Sinn und Form), Zeitungen (u.a. Die Zeit, Zürcher Tagesanzeiger) und Anthologien. Für seine Gedichte wurde Thilo Krause 2012 mit dem Schweizer Literaturpreis und 2016 mit dem Clemens-Brentano-Preis der Stadt Heidelberg sowie dem ZKB Schillerpreis ausgezeichnet. Bei Hanser erschien 2018 sein Gedichtband «Was wir reden, wenn es gewittert», für den er den Peter Huchel-Preis erhielt.

Thilo Krause, geboren 1977 in Dresden, lebt und arbeitet in Zürich. Seit 2005 veröffentlicht er literarische Texte in Zeitschriften (u.a. Akzente, Sinn und Form), Zeitungen (u.a. Die Zeit, Zürcher Tagesanzeiger) und Anthologien. Für seine Gedichte wurde Thilo Krause 2012 mit dem Schweizer Literaturpreis und 2016 mit dem Clemens-Brentano-Preis der Stadt Heidelberg sowie dem ZKB Schillerpreis ausgezeichnet. Bei Hanser erschien 2018 sein Gedichtband «Was wir reden, wenn es gewittert», für den er den Peter Huchel-Preis erhielt.

Wenn es in Island Frühling ist, ist es noch immer kalt. Mitteleuropäische Frühlingsgefühle würden erfrieren. Aber Kalmann kennt nichts anderes. Er wohnt schon immer in Raufarövn (gesprochen: Reuwarhöbb), weit weg von Reykjavik, der Hauptstadt des Inselstaates. Kalmann gehört zum Dorf. Man nennt ihn Sheriff, weil er mit einem Cowboyhut und einem Sheriffstern durch die Landschaft zieht, manchmal auf der Jagd nach einem Polarfuchs, manchmal aber einfach, weil ihn etwas zieht. Manchmal auch mit seinem kleinen Boot aufs Meer, wo er mit eingelegten Fleischködern Grönlandhaie fischt und seinen Fang zu Gammelhai verarbeitet, einem isländischen Gericht, das aber nur echten IsländerInnen eine Gaumenfreude sein kann. Von seinem Grossvater hat er das Rezept. Aber der ist in einem Altersheim, ein- und weggesperrt. Sein Grossvater ist das einzige im Leben Kalmanns, das wirklich zählt. Freunde gibt es nicht, höchstens Noì, aber den trifft er nur im Netz – und eine Frau will ihn nicht.

Wenn es in Island Frühling ist, ist es noch immer kalt. Mitteleuropäische Frühlingsgefühle würden erfrieren. Aber Kalmann kennt nichts anderes. Er wohnt schon immer in Raufarövn (gesprochen: Reuwarhöbb), weit weg von Reykjavik, der Hauptstadt des Inselstaates. Kalmann gehört zum Dorf. Man nennt ihn Sheriff, weil er mit einem Cowboyhut und einem Sheriffstern durch die Landschaft zieht, manchmal auf der Jagd nach einem Polarfuchs, manchmal aber einfach, weil ihn etwas zieht. Manchmal auch mit seinem kleinen Boot aufs Meer, wo er mit eingelegten Fleischködern Grönlandhaie fischt und seinen Fang zu Gammelhai verarbeitet, einem isländischen Gericht, das aber nur echten IsländerInnen eine Gaumenfreude sein kann. Von seinem Grossvater hat er das Rezept. Aber der ist in einem Altersheim, ein- und weggesperrt. Sein Grossvater ist das einzige im Leben Kalmanns, das wirklich zählt. Freunde gibt es nicht, höchstens Noì, aber den trifft er nur im Netz – und eine Frau will ihn nicht.

Als ich zusammen mit der Schriftstellerin Sandra Hughes über den Marktplatz auf das Pentorama zuging, musste die Schriftstellerin erst einmal stehen bleiben und ihr Handy zücken, um ein Foto von dem Veranstaltungsort zu schiessen. «Das glaubt mir kein Mensch!» Wenige Wochen vor der Durchführung der Kulturnacht hatte man uns am ursprünglichen Ort «ausgeladen», weil eine coronakonforme Durchführung einer Lesung nicht gewährleistet werden konnte. So verschob man kurzerhand ins Pentorama, in eine Halle, die voll mehrere tausend BesucherInnen fassen kann. Eine Krimilesung in einer Halle? Würde das gut gehen?

Als ich zusammen mit der Schriftstellerin Sandra Hughes über den Marktplatz auf das Pentorama zuging, musste die Schriftstellerin erst einmal stehen bleiben und ihr Handy zücken, um ein Foto von dem Veranstaltungsort zu schiessen. «Das glaubt mir kein Mensch!» Wenige Wochen vor der Durchführung der Kulturnacht hatte man uns am ursprünglichen Ort «ausgeladen», weil eine coronakonforme Durchführung einer Lesung nicht gewährleistet werden konnte. So verschob man kurzerhand ins Pentorama, in eine Halle, die voll mehrere tausend BesucherInnen fassen kann. Eine Krimilesung in einer Halle? Würde das gut gehen? Es ging gut. Auch wenn sich der Ansturm auf die Lesung in Grenzen hielt, war doch die Konkurrenz von Dutzenden anderer Veranstaltungen im Ort gross, vielfältig und potent. Sandra Hughes nahm die Lauschenden mit nach Meride in die Pastamanufktur der Familie Savelli ,einer alteingesessenen Pastadynastie im Ort. Eine kleine Fabrik mit langer Tradition, eine Perle im Ort am Fusse des Monte San Giorgio, Weltkulturerbe und weit herum bekannt für seine prähistorischen Fossilienfunde. Die junge Kindergärtnerin Stefanie Schwendener wird eines Morgens vom alten Patron der Pastamanufaktur tot im Kühlraum der kleinen Fabrik gefunden. Eine Katastrophe für die Familien, jene des Opfers, die der Manufaktur und fürs Dorf, das sich in Schockstarre befindet.

Es ging gut. Auch wenn sich der Ansturm auf die Lesung in Grenzen hielt, war doch die Konkurrenz von Dutzenden anderer Veranstaltungen im Ort gross, vielfältig und potent. Sandra Hughes nahm die Lauschenden mit nach Meride in die Pastamanufktur der Familie Savelli ,einer alteingesessenen Pastadynastie im Ort. Eine kleine Fabrik mit langer Tradition, eine Perle im Ort am Fusse des Monte San Giorgio, Weltkulturerbe und weit herum bekannt für seine prähistorischen Fossilienfunde. Die junge Kindergärtnerin Stefanie Schwendener wird eines Morgens vom alten Patron der Pastamanufaktur tot im Kühlraum der kleinen Fabrik gefunden. Eine Katastrophe für die Familien, jene des Opfers, die der Manufaktur und fürs Dorf, das sich in Schockstarre befindet.

„Was uns betrifft“ betrifft mich, betrifft jeden, der Laura Vogts Roman liest. Vielleicht, weil das Buch von den Urängsten einer jungen Frau erzählt, einer werdenden und gewordenen Mutter. Vielleicht weil der Roman nichts beschönigt und Fragen stellt. Vielleicht weil Ihr Roman derart ehrlich ist, nicht verklärt und idealisiert. Vielleicht aber auch, weil Laura Vogt einen Roman geschrieben hat, den sie nie hätte schreiben können, wäre sie nicht selbst Mutter geworden.

„Was uns betrifft“ betrifft mich, betrifft jeden, der Laura Vogts Roman liest. Vielleicht, weil das Buch von den Urängsten einer jungen Frau erzählt, einer werdenden und gewordenen Mutter. Vielleicht weil der Roman nichts beschönigt und Fragen stellt. Vielleicht weil Ihr Roman derart ehrlich ist, nicht verklärt und idealisiert. Vielleicht aber auch, weil Laura Vogt einen Roman geschrieben hat, den sie nie hätte schreiben können, wäre sie nicht selbst Mutter geworden.  Schon die erste Szene im ersten Teil ihres Romans fährt einem in den Unterleib. Rahel, die junge Protagonistin sitzt in einer Lesung und mir wird geschildert, wie sich in ihrem Unterleib ein männliches Spermium mit der Eizelle Rahels vereint. Als hätte man dem Erzählmotor schon zu Beginn eine Einspritzung verpasst. Ein Einstieg, der einem als Bild unauslöschlich hängen bleibt.

Schon die erste Szene im ersten Teil ihres Romans fährt einem in den Unterleib. Rahel, die junge Protagonistin sitzt in einer Lesung und mir wird geschildert, wie sich in ihrem Unterleib ein männliches Spermium mit der Eizelle Rahels vereint. Als hätte man dem Erzählmotor schon zu Beginn eine Einspritzung verpasst. Ein Einstieg, der einem als Bild unauslöschlich hängen bleibt. Es sind drei Frauen im Roman der jungen Ostschweizerin; Verena, die an Krebs erkrankte Mutter, Rahel die Protagonistin und Fenna ihre Schwester. In keinem der drei Frauenleben scheinen Männer eine wirklich gute Rolle zu spielen. Martin, Rahels Freund setzt sich ab. Verena trennt sich von Erik, Rahels Vater, schon früh. Und Fenna kämpft sich an Luc ab. Als ob unter allem die Einsicht stünde, dass Beziehungen zwischen Menschen permanentes Wagnis sind und bleiben. Vielleicht sogar die Mahnung, endlich von den festgefahrenen Vorstellungen von „Familie“ Abstand zu nehmen.

Es sind drei Frauen im Roman der jungen Ostschweizerin; Verena, die an Krebs erkrankte Mutter, Rahel die Protagonistin und Fenna ihre Schwester. In keinem der drei Frauenleben scheinen Männer eine wirklich gute Rolle zu spielen. Martin, Rahels Freund setzt sich ab. Verena trennt sich von Erik, Rahels Vater, schon früh. Und Fenna kämpft sich an Luc ab. Als ob unter allem die Einsicht stünde, dass Beziehungen zwischen Menschen permanentes Wagnis sind und bleiben. Vielleicht sogar die Mahnung, endlich von den festgefahrenen Vorstellungen von „Familie“ Abstand zu nehmen.