Eli ist Filmemacher, hat aber in den letzten zehn Jahren keinen Film mehr gedreht. Auch zu seiner Tochter Vera stockt die Verbindung – und zu seinen Eltern hat er sie ganz verloren. Eli liegt für 40 Sitzungen auf der Bank bei der Dottoressa und erzählt sein Leben, so weit weg von der Realität wie in seinen Filmen.

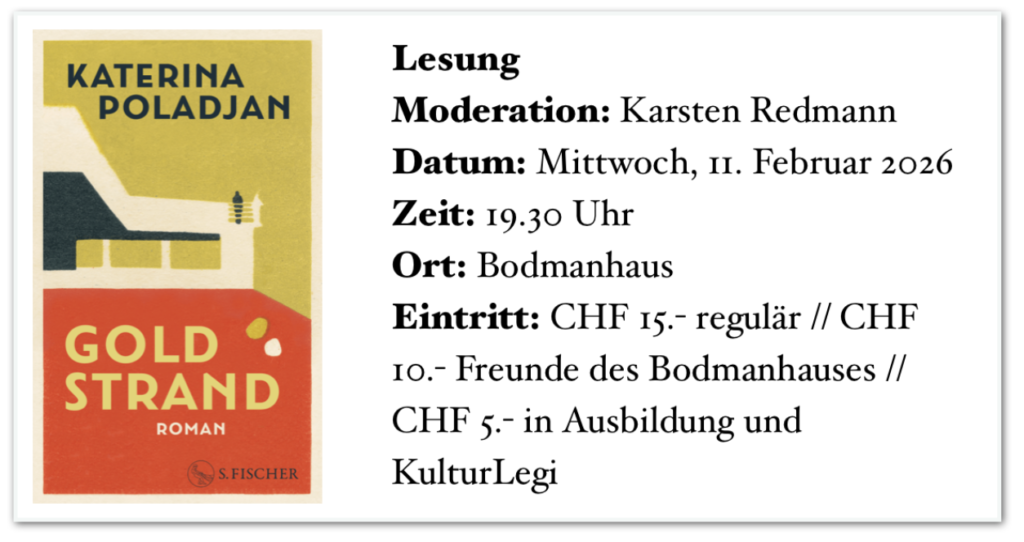

Eli ist um die sechzig und lebt in Rom, in der Villa seiner Grosseltern, die einst glühende Verehrer Mussolinis waren, in einem Haus, das voll ist mit Devotionalien jener Zeit, einem Haus, in dem der Mief der Vergangenheit nie ganz auszulöschen war. Elis grosse Erfolge in der Filmwelt sind schon mehr als eine Weile her. Eli steckt in einer Krise und legt sich deshalb auf die Couch seiner Psychologin. Aber was er der Frau erzählt, ist eine schillernde Variante seiner Geschichte, der Geschichte seiner Familie, von den Bildern dieser Geschichte, die er wie Filmsequenzen mit sich herumträgt. Einer Geschichte voller Geheimnisse. So wie die Geschehnisse vor einem Jahrhundert, als seine Verwandten väterlicherseits auf der Flucht mit dem Schiff auf dem Schwarzen Meer Richtung Süden waren. Lew mit seinen beiden Kindern, dem Knaben Felix und der jungen Frau Vera. Seine Tochter verliert sich auf dem Schiff. Ist sie über die Reling des Dampfers geklettert und in die Fluten des Meeres gesprungen? Lew, einst Student der Philosophie, macht sich auf eine lange und verzweifelte Suche nach seiner Tochter, bleibt an der Küste Bulgariens, haust mit seinem Sohn in einer kleinen, windschiefen Hütte und hält sich und seinen Sohn als Korbmacher über Wasser. Bis man ihn zu Grösserem ruft, sein Sohn, Elis Vater zu einem gefragten Architekten wird, einer von jenen, die in den 1950er Jahren am Goldstrand Bulgariens, nicht weit von der Stadt Varna, mit riesigen brutalistischen Bauten, für eine neue Gesellschaft Ferienressots an die Küste klotzt.

Eli lebt von seiner grossen Liebe Jenny getrennt, jener Frau, die ihn in genau jenem Moment verliess, in dem er sich zu ihr hätte bekennen müssen. Damals, als Elis greiser Grossvater im Untergeschoss der Villa sein Leben aushauchte und man hätte Ordnung machen können. Mit dem Auszug und der Distanz seiner ehemaligen Frau verliert Eli aber auch die Nähe zu seiner Tochter Vera, die damals den Namen seiner verschwundenen Tante bekommen hatte. Vera sieht er nur noch ab und zu. Eli ist zu einem Mann geworden, der von seinem Leben abgeschnitten ist.

Katerina Poladjans schmaler Roman hätte Stoff genug für ein ausladendes Epos; ein Mann und seine Filme, was Bilder evozieren können, ein Mann in der Krise, eine Familiengeschichte in den tektonischen Verschiebungen eines ganzen Jahrhunderts, die Nähe von Liebe und Verzweiflung. Nicht dass Katerina Poladjan an diesen grossen Themen gescheitert wäre, ganz im Gegenteil; die hat sie auf ein Konzentrat eingedampft. Sie spielt mit prägnanten Schnitten, witzigen, filmreifen Dialogen, vor allem jenen zwischen Eli und seiner Dottoressa und Bildern, die vieles offen lassen. Was passierte damals wirklich mit seiner Tante Vera? Wer war Elis Vater, der aus dem Leben seiner Mutter verschwand, der bulgarische Kommunist, der sie in den 60ern am Goldstrand schwängerte? „Goldstrand“ liest sich zwischen filmischen Bildern von surrealer Wirkung und Realität. Sie erzählt nicht klassisch, aber sprunghaft, manchmal wie in einem Film mit rätselhaften Sprüngen.

Katerina Poladjan, in ihrer eigenen Lebensgeschichte genauso entwurzelt, wie die ProtagonistInnen in ihrem Roman, erzählt von Menschen, die mit- und weggespült werden, die nach Ankerpunkten suchen. „Goldstrand“ ist eine schillernde Collage, raffiniert erzählt, mit dem sicheren Gespür dafür, wie man in Leserinnen und Lesern jenes Mass an Stirnrunzeln erzeugen kann, das jene tektonischen Verschiebungen in eine neue Ordnung bringt.

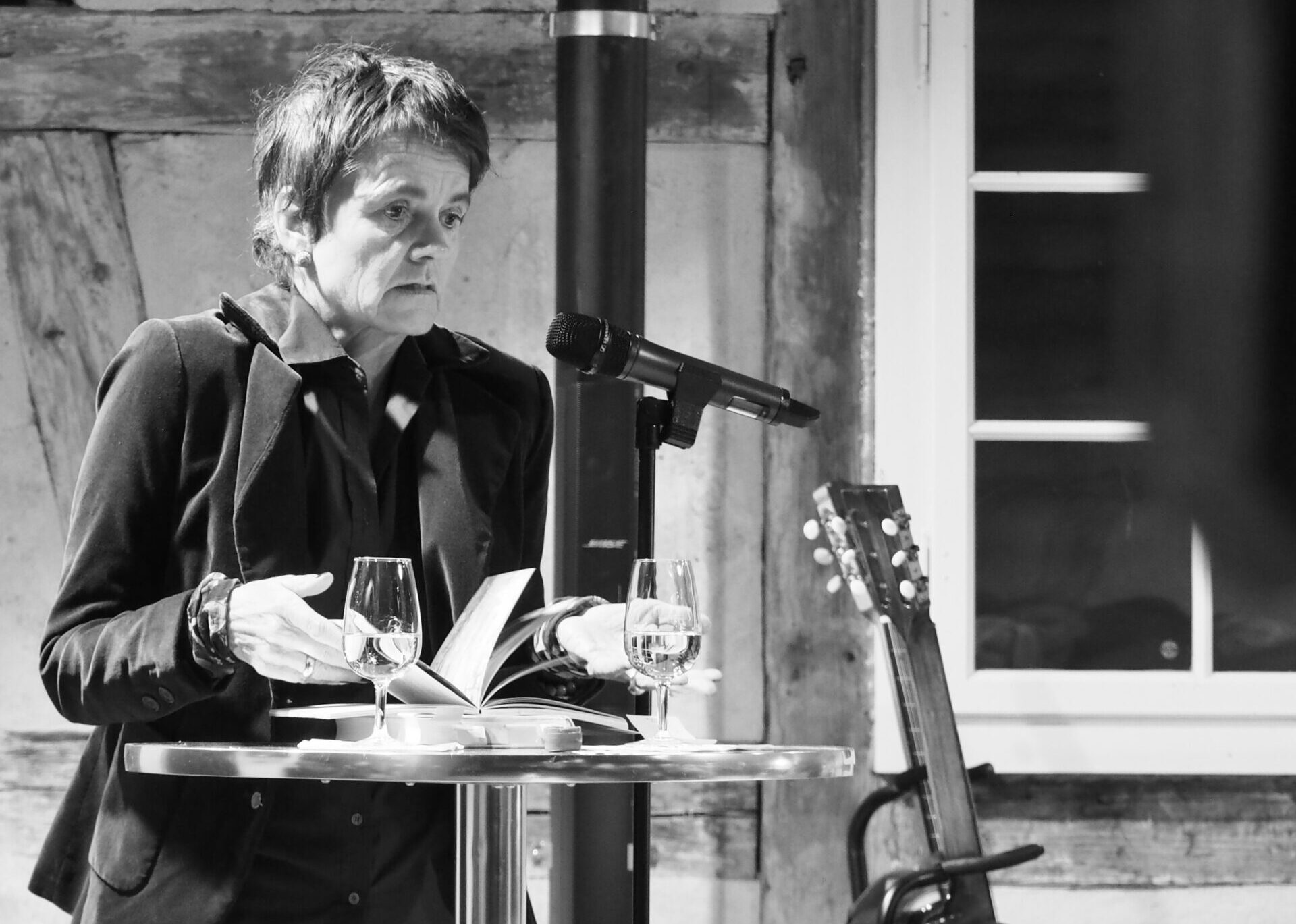

Katerina Poladjan wurde in Moskau geboren, wuchs in Rom und Wien auf und lebt in Deutschland. Sie schreibt Theatertexte und Essays, auf ihr Prosadebüt «In einer Nacht, woanders« folgte »Vielleicht Marseille« und gemeinsam mit Henning Fritsch schrieb sie den literarischen Reisebericht »Hinter Sibirien«. Für «Hier sind Löwen» erhielt sie Stipendien des Deutschen Literaturfonds, des Berliner Senats und von der Kulturakademie Tarabya in Istanbul. 2021 wurde sie mit dem Nelly-Sachs-Preis der Stadt Dortmund ausgezeichnet. Mit «Zukunftsmusik» stand Katerina Poladjan auf der Shortlist für den Preis der Leipziger Buchmesse 2022 und wurde mit dem Rheingau Literatur Preis 2022 ausgezeichnet. Katerina Poladjan wurde 2025 mit dem Großen Preis des Deutschen Literaturfonds geehrt.

Beitragsbild © Andreas Labes

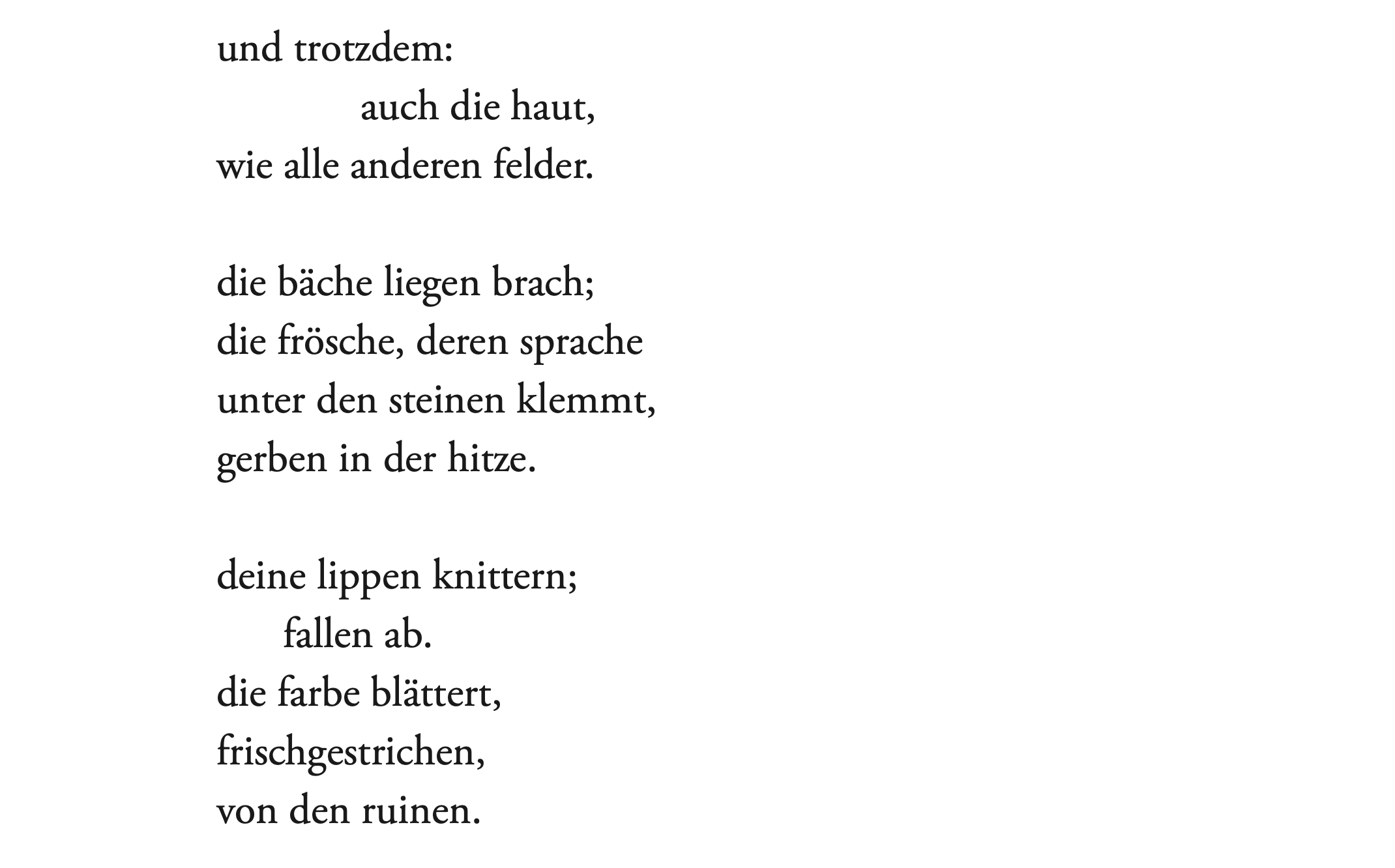

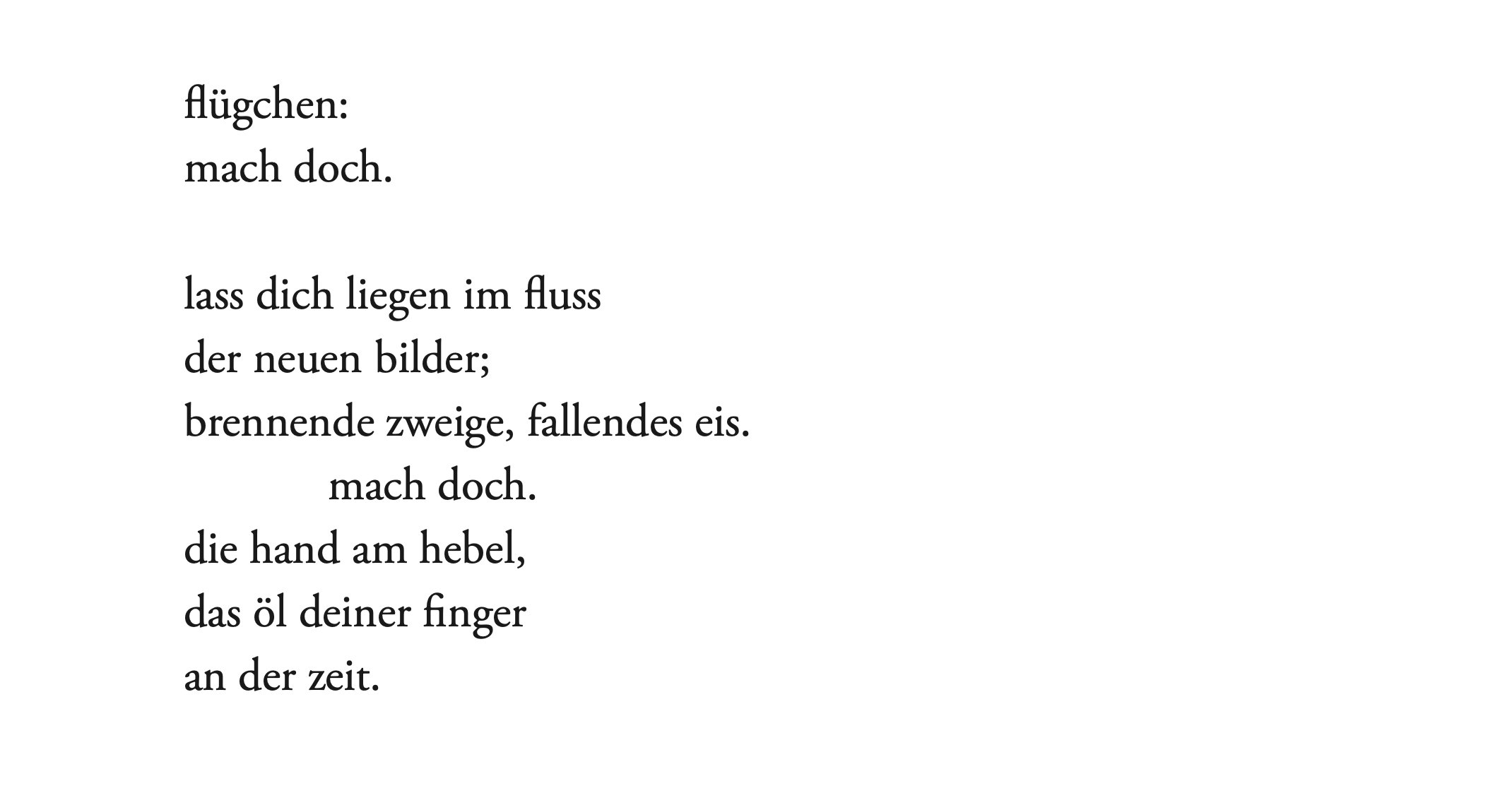

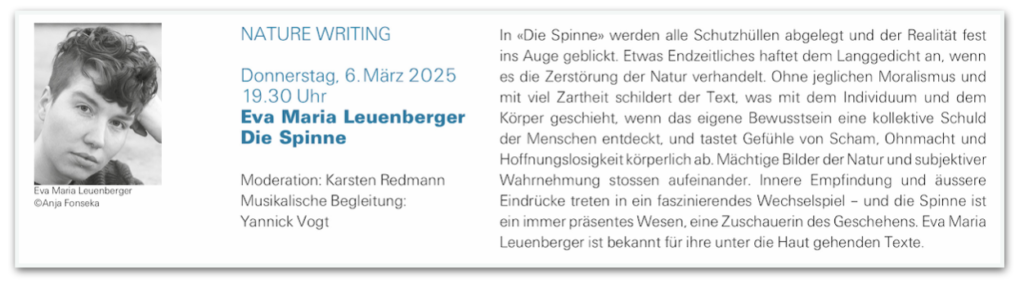

Immer öfter lässt sich Nora Gomringer die Gretchen-Frage stellen, sie antwortet in Essays, Reden, Geschichten und natürlich: in Gedichten. Das geschieht oft komisch und mit einem Augenzwinkern, ihr und jedes Gläubigsein ist persönlich. Die Lyrikerin hat sich zuletzt mit irdischen Ängsten, Krankheiten und Phänomenen des Oberflächlichen beschäftigt, doch das Metaphysische wohnte dem schon immer inne – und denken wir an Gomringers Wanderung mit einem lispelnden, über die Einsamkeit des Menschen sprechenden Hermelin, so wundert es kaum, dass erneut eine tierische Begegnung Auslöser für die in diesem Band versammelten Gedichte ist: Schon vor vielen Jahren traf die Dichterin auf eine riesige Heuschrecke im US-amerikanischen Hinterhof ihrer damaligen Gastfamilie: die Gottesanbeterin. Es war diese einstündige Begegnung des Schweigens, die Gomringer zur Hinterfragung des irdischen Seins und der Vielgestaltigkeit von Religion gebracht hat, jenem »geschmacksverstärkenden, mal verträglichen, mal unverträglichen Glutamat des Seins«. (Verlagstext)

Immer öfter lässt sich Nora Gomringer die Gretchen-Frage stellen, sie antwortet in Essays, Reden, Geschichten und natürlich: in Gedichten. Das geschieht oft komisch und mit einem Augenzwinkern, ihr und jedes Gläubigsein ist persönlich. Die Lyrikerin hat sich zuletzt mit irdischen Ängsten, Krankheiten und Phänomenen des Oberflächlichen beschäftigt, doch das Metaphysische wohnte dem schon immer inne – und denken wir an Gomringers Wanderung mit einem lispelnden, über die Einsamkeit des Menschen sprechenden Hermelin, so wundert es kaum, dass erneut eine tierische Begegnung Auslöser für die in diesem Band versammelten Gedichte ist: Schon vor vielen Jahren traf die Dichterin auf eine riesige Heuschrecke im US-amerikanischen Hinterhof ihrer damaligen Gastfamilie: die Gottesanbeterin. Es war diese einstündige Begegnung des Schweigens, die Gomringer zur Hinterfragung des irdischen Seins und der Vielgestaltigkeit von Religion gebracht hat, jenem »geschmacksverstärkenden, mal verträglichen, mal unverträglichen Glutamat des Seins«. (Verlagstext) Nora Gomringers Gedichte sind viel herumgekommen. Daher haben sie Sieben-Meilen-Stiefel an den Versfüßen und manchmal einen recht breitbeinigen Gang. Dazu eine laute Stimme und manchmal ganz schön viel Attitüde. Doch manche von ihnen haben Katzensohlen, zarte, bebende Haut, sind verweht, fast noch bevor sie ausgesprochen wurden, sind zum Still-für-sich-Lesen statt zum Deklamieren geeignet. (Verlagstext)

Nora Gomringers Gedichte sind viel herumgekommen. Daher haben sie Sieben-Meilen-Stiefel an den Versfüßen und manchmal einen recht breitbeinigen Gang. Dazu eine laute Stimme und manchmal ganz schön viel Attitüde. Doch manche von ihnen haben Katzensohlen, zarte, bebende Haut, sind verweht, fast noch bevor sie ausgesprochen wurden, sind zum Still-für-sich-Lesen statt zum Deklamieren geeignet. (Verlagstext)

«Lieber Gallus, während dreieinhalb Jahren hast du im Bodmanhaus ein ausserordentlich vielseitiges und spannendes Programm gestaltet. Du hast viele Autorinnen und Autoren eingeladen und das Publikum mit einer grossen Zahl von Büchern bekannt gemacht, die kennenzulernen sich jedes Mal lohnte. Zu Hilfe kam dir bei der Programmgestaltung deine enorme Belesenheit und deine grosse Neugier auf alles, was im Literaturbetrieb geschieht, auch dass du persönlich viele Autorinnen und Autoren kennst und mit vielen auch befreundet bist. Das alles konnte man beobachten in diesen dreieinhalb Jahren, und das Publikum hat davon profitiert.

«Lieber Gallus, während dreieinhalb Jahren hast du im Bodmanhaus ein ausserordentlich vielseitiges und spannendes Programm gestaltet. Du hast viele Autorinnen und Autoren eingeladen und das Publikum mit einer grossen Zahl von Büchern bekannt gemacht, die kennenzulernen sich jedes Mal lohnte. Zu Hilfe kam dir bei der Programmgestaltung deine enorme Belesenheit und deine grosse Neugier auf alles, was im Literaturbetrieb geschieht, auch dass du persönlich viele Autorinnen und Autoren kennst und mit vielen auch befreundet bist. Das alles konnte man beobachten in diesen dreieinhalb Jahren, und das Publikum hat davon profitiert. «Kalt war’s, und schön war’s. Wörter flogen auf, der Himmel segelte übers Wasser, das Ufer wurde unterspült, jemand bekam kaum Luft – Schreiben im Geborgenen, im Getriebenen. Darüber sprachen wir, und zum Glück hat Urs Faes all das gesagt, was ich vergaß zu sagen. Gallus Frei Tomic hat’s gebündelt und zu einem guten Ende zusammengeführt.» Alice Grünfelder

«Kalt war’s, und schön war’s. Wörter flogen auf, der Himmel segelte übers Wasser, das Ufer wurde unterspült, jemand bekam kaum Luft – Schreiben im Geborgenen, im Getriebenen. Darüber sprachen wir, und zum Glück hat Urs Faes all das gesagt, was ich vergaß zu sagen. Gallus Frei Tomic hat’s gebündelt und zu einem guten Ende zusammengeführt.» Alice Grünfelder  «Durch tiefverschneites Land auf langen Umwegen zur Lesung (ein Abschied) gekommen. Atmosphäre über Fluss und Ort und unterm Dach: eine Musik, die trägt; Worte, Bücher, Gesichter, und noch einmal diese ganz besondere Stimmung, die Gallus schafft: so gerät man ins Gespräch, das tief und leicht zugleich ist, ein Abend, der unverwechselbar und erinnerungsdicht bleibt, eine nachklingende Freude.» Urs Faes

«Durch tiefverschneites Land auf langen Umwegen zur Lesung (ein Abschied) gekommen. Atmosphäre über Fluss und Ort und unterm Dach: eine Musik, die trägt; Worte, Bücher, Gesichter, und noch einmal diese ganz besondere Stimmung, die Gallus schafft: so gerät man ins Gespräch, das tief und leicht zugleich ist, ein Abend, der unverwechselbar und erinnerungsdicht bleibt, eine nachklingende Freude.» Urs Faes «Seit vielen Jahren sind Dominic Doppler am Schlagzeug und ich an den Saiten mit Gallus unterwegs. Unsere gemeinsame Liebe zum Geschichtenerzählen, sei dies in Worten oder mit Musik, verbindet uns. Der Verabschiedungsabend von Gallus in Gottlieben war wunderbar. Einmal mehr erlebten wir ihn als Menschenfreund, aufmerksamen Zuhörer und intelligenten Fragesteller. Durch seine Moderation erschliessen sich die gelesenen Texte in mehrdimensionaler Form. Das wir einmal mehr mit unserer Musik mit dabei sein durften, macht uns glücklich.» Christian Berger & Dominic Doppler

«Seit vielen Jahren sind Dominic Doppler am Schlagzeug und ich an den Saiten mit Gallus unterwegs. Unsere gemeinsame Liebe zum Geschichtenerzählen, sei dies in Worten oder mit Musik, verbindet uns. Der Verabschiedungsabend von Gallus in Gottlieben war wunderbar. Einmal mehr erlebten wir ihn als Menschenfreund, aufmerksamen Zuhörer und intelligenten Fragesteller. Durch seine Moderation erschliessen sich die gelesenen Texte in mehrdimensionaler Form. Das wir einmal mehr mit unserer Musik mit dabei sein durften, macht uns glücklich.» Christian Berger & Dominic Doppler «Wir sind dir für die vielen Begegnung neben der einzigartigen literarisch-musikalischen Lesung in Gottlieben unendlich dankbar. Schwierig in Worte zu fassen, waren es doch tief beglückende Stunden, in denen alle Sinne angeregt wurden. Wir freuen uns, wenn du weiterhin als «Literaturblatt» am Bücherhimmel strahlst.» der Bär, ein Freund

«Wir sind dir für die vielen Begegnung neben der einzigartigen literarisch-musikalischen Lesung in Gottlieben unendlich dankbar. Schwierig in Worte zu fassen, waren es doch tief beglückende Stunden, in denen alle Sinne angeregt wurden. Wir freuen uns, wenn du weiterhin als «Literaturblatt» am Bücherhimmel strahlst.» der Bär, ein Freund

Christian Berger (Gitarren, Loop, Electronics, Büchel, Sansula, Framedrum) und Dominic Doppler (Schlagzeug, Schlitztrommel, Perkussion, Sansula), zu zweit «

Christian Berger (Gitarren, Loop, Electronics, Büchel, Sansula, Framedrum) und Dominic Doppler (Schlagzeug, Schlitztrommel, Perkussion, Sansula), zu zweit «