Hansjörg Schertenleib veröffentlichte seinen ersten Erzählband «Grip» 1982, mit 25 Jahren. Seither ist die «Bibliothek Schertenleib» auf eine stattliche Länge gewachsen, der Autor ein Eckpfeiler der CH-Literatur. Aber keines seiner Bücher ist ihm selbst so nah wie sein jüngstes, «Palast der Stille», eine Perle aus der Gatsby-Reihe des Kampa Verlags.

Mag sein, dass die Lektüre dieses Buches für all jene ein ganz anderer Genuss ist, die seine Bücher und den Autor kennen. Mag sein, dass es für die NeueinsteigerInnen in den schertenleibschen Kosmos ein Erinnerungsbuch eines in die Jahre gekommenen Schriftstellers ist, ein Begleitbuch durch einen eiskalten Wintertag in Maine USA, wo der Autor seit ein paar Jahren zusammen mit seiner Frau ein kleines Cottage direkt am Meer mit Sicht auf einen kleinen Hafen mit Lobsterbooten von Hummerfischern bewohnt. Ein Tag von vielen, ganz allein mit sich selbst, um sich der Stille hinzugeben, aus der das Schreiben erwachen soll. Dann ist dieses Buch ein Spaziergang durch das Leben des Autors, als wäre ich Zeuge davon, wie Bilder im Kopf des Autors aufploppen; Erinnerungen, Ideenfetzen, Gedanken, Erklärungen, manchmal ganz nach innen gerichtet, manchmal mit cineastischem Geschick an die grosse Leinwand gemalt.

Wer Hansjörg Schertenleib kennt, dem begegnet in diesem Buch der Autor unmittelbar, als würde er mich an der Hand nehmen. Als wolle er mir zeigen, wie es sich schreibt, irgendwo zwischen Realität und Ideal. In diesem kleinen Haus am Meer auf Spruce Head Island, das er in der gleichen Sehnsucht kaufte, wie er vor Jahren einst den Ort besuchte, wo Henry David Thoreau seine Blockhütte baute und sein heute berühmtestes Werk «Walden. Oder das Leben in den Wäldern» zu schreiben begann. Schertenleib ist ein Suchender. Und das kleine Haus in Maine mit Blick aufs Meer ein real gewordener Sehnsuchtsort. Vorläufiger Endpunkt einer langen Reise, die immer auch Flucht war, vom ersten Moment seines Schreibens weg. Keine Flucht vor sich selbst, aber stets eine aus der Enge heraus in die Sehnsucht noch Offenheit, Weite und Unabhängigkeit.

Es schneit fast ununterbrochen und das Thermometer ist tief in den Minusgraden. In dem kleinen Haus mit Wohnküche, Schlafzimmer und Arbeitszimmer knacken Birkenscheiter im Ofen. Die Katze schleicht um seine Füsse, er liest, sinniert, packt sich ein, um sich einen Weg zur Garage freizuschaufeln. Ich gehe mit, wenn ihn seine Gedanken in seine Kindheit am Fusse des Uetliberg in Zürich tragen, in die Enge seiner Familie, aus der er nur in seinen Streifzügen mit seinen Freunden ausbrechen konnte. Wie aus dem geselligen Jungen plötzlich ein Einzelgänger wird, der erst spät zu lesen beginnt, dann aber unheilbar von diesem Virus befallen wird. Wie er nach einer Schriftsetzerlehre im Rausch zu schreiben beginnt und von seinem Idol Urs Widmer ermuntert wird, wie ihn die Zürcher Unruhen 1980 aus Zürich vertreiben, später für vierzehn Jahre in ein altes Schulhaus in Irland, bis in seinen Palast der Stille, den Ort, der ihm alles gibt, was sein Schreiben und Leben braucht, in maximaler Distanz.

Er verrät mir die Geschichte seines kleinen Schreibtischs, jene seiner ersten Liebe, die Geschichten seines österreichischen Onkels, der den Weltkrieg nicht abzuschütteln vermochte. Er nimmt mich mit in sein Schreiben, das permanente Reflektieren eines Künstlers, den Kampf gegen die Rechtfertigung von Müssiggang und Distanzierung in einer Welt, die nach Effizienz und Aufmerksamkeit geifert. Er nimmt mich mit und ich bin stiller Gast in seinem Haus in Maine.

Dabei hat sein Buch nichts Exhibitionistisches, strömt Stille aus, fast Beschaulichkeit. Und wenn sich die Dramaturgie des Buches am Schluss dann doch noch aufbäumt und der 4. September 1980 im Leben des Schriftstellers mehr als einen Bruch zugefügt wird, schliesst sich der Kreis und die müssige Frage, warum es Maine sein müsse.

Ich mag seine Leidenschaft, in der eine Prise Zorn mitmischt. Seine Ehrlichkeit, die kombiniert mit seiner Leidenschaft Stürme entfachen kann. Das Quantum Eitelkeit, das ihn nicht zum Übermenschen macht. Die noch immer jugendliche Kraft, die seinen Blick beseelt und ihn zu einem stolzen Ritter der Literatur macht.

Hansjörg Schertenleib, geboren 1957 in Zürich, ist gelernter Schriftsetzer und Typograph. Seine Romane wie der Bestseller «Das Regenorchester» wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet. Zwanzig Jahre lang lebte Schertenleib, der auch aus dem Englischen übersetzt, in Irland. Heute pendelt er zwischen der Schweiz und Spruce Head Island in Maine, USA. Der Transport seiner Bibliothek und Plattensammlung über den Atlantik dauerte per Containerschiff mehrere Monate. Aber literarisch sass Schertenleib in seiner neuen Heimat dennoch nicht auf dem Trockenen: The Lobster Lane Book Shop mit schätzungsweise 100 000 Büchern liegt nur eine Meile von seinem Haus entfernt.¨

Beitragsbild © Lea Frei

„Was uns betrifft“ ist keine Beziehungskiste. „Was uns betrifft“ ist eine wilde Reise durch die Weiblichkeit. Selten verunsicherte mich die Lektüre eines Buches so sehr – weil ich ein Mann bin. Nicht weil ich nicht verstehen könnte, was geschrieben steht, was erzählt und gefühlt wird. Aber ich bin ein Mann. Ich lese diesen Roman mit dem Blick eines Mannes, eines Vaters, lese ihn von der anderen Seite, von gegenüber, in einer seltsamen, bei der Lektüre eigenartigen Distanz. Noch verstärkt darin, weil der Roman aus maximaler Nähe erzählt, weil mich die Weiblichkeit wie ein Strudel mitnimmt, ohne mich zu erschlagen.

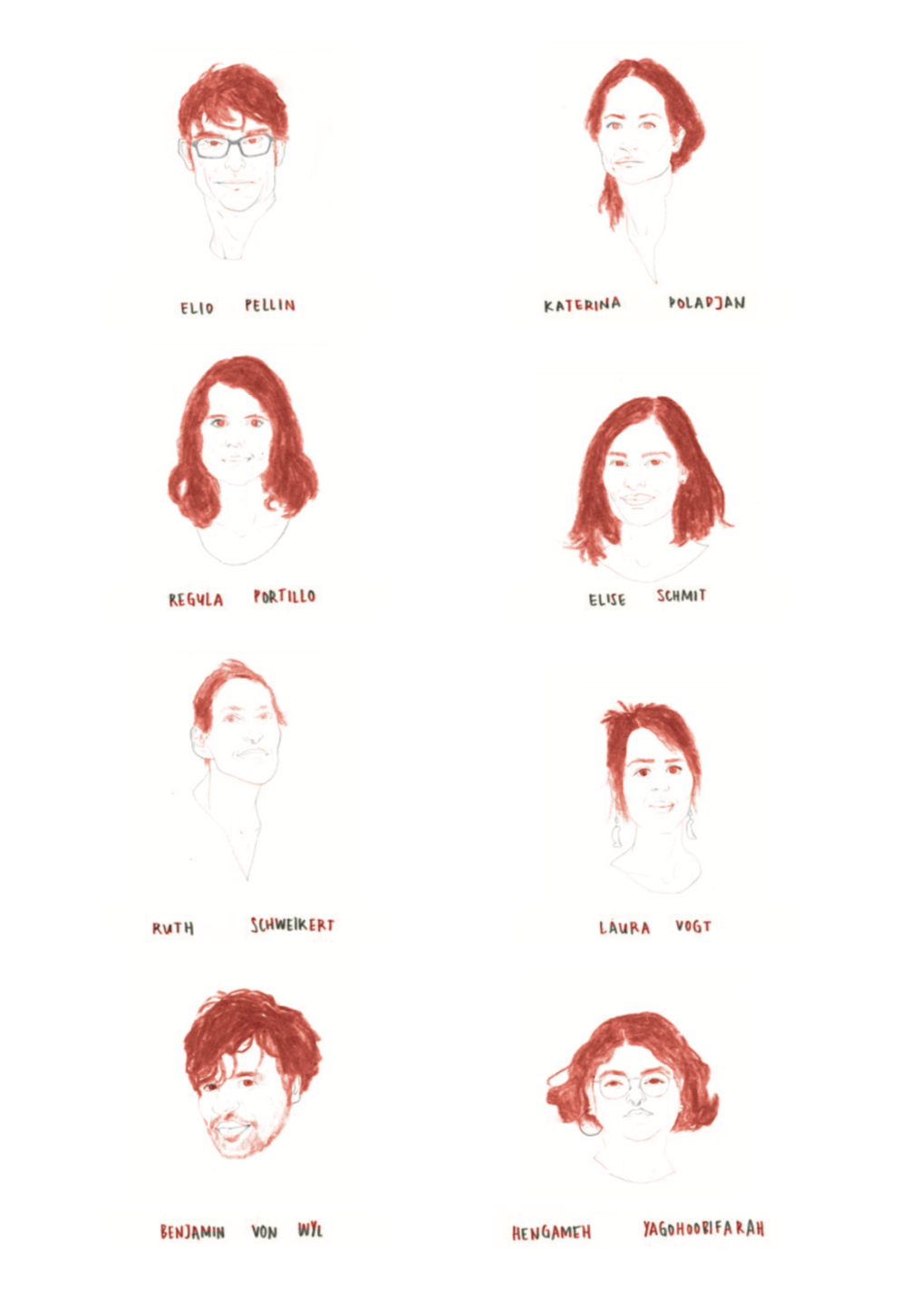

„Was uns betrifft“ ist keine Beziehungskiste. „Was uns betrifft“ ist eine wilde Reise durch die Weiblichkeit. Selten verunsicherte mich die Lektüre eines Buches so sehr – weil ich ein Mann bin. Nicht weil ich nicht verstehen könnte, was geschrieben steht, was erzählt und gefühlt wird. Aber ich bin ein Mann. Ich lese diesen Roman mit dem Blick eines Mannes, eines Vaters, lese ihn von der anderen Seite, von gegenüber, in einer seltsamen, bei der Lektüre eigenartigen Distanz. Noch verstärkt darin, weil der Roman aus maximaler Nähe erzählt, weil mich die Weiblichkeit wie ein Strudel mitnimmt, ohne mich zu erschlagen. Laura Vogt, 1989 in Teufen (AR), studierte am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel, davor einige Semester Kulturwissenschaften an der Uni Luzern. Sie schreibt neben Prosa auch lyrische, dramatische und journalistische Texte und ist als Schriftdolmetscherin und Mentorin tätig. 2016 erschien ihr Debütroman «So einfach war es also zu gehen». Laura Vogt lebt im Kanton St. Gallen.

Laura Vogt, 1989 in Teufen (AR), studierte am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel, davor einige Semester Kulturwissenschaften an der Uni Luzern. Sie schreibt neben Prosa auch lyrische, dramatische und journalistische Texte und ist als Schriftdolmetscherin und Mentorin tätig. 2016 erschien ihr Debütroman «So einfach war es also zu gehen». Laura Vogt lebt im Kanton St. Gallen.

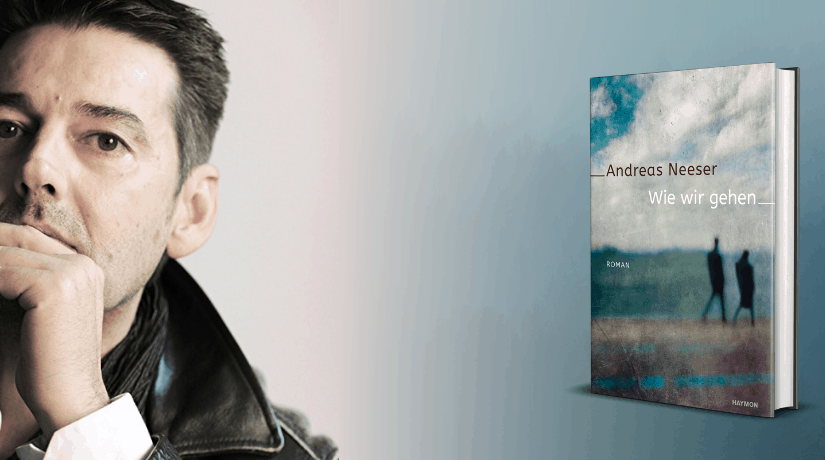

Andreas Neeser erzählt die Geschichte von Johannes, erzählt das, was viele mitnehmen, wenn sie gehen, sei es eine Scheidung oder der Tod. Erzählt von einem Leben als ungeliebter Sohn, verdingt an den reichen Onkel, der auf der anderen Talseite den grossen Hof bewirtschaftet. Von der Armut, die wie eine unheilbare Krankheit an der Familie klebt, sie nicht aus dem Würgegriff lässt. Wie Johannes, obwohl man ihn als Arbeitskraft schätzt, überzählig bleibt, keinen Platz findet, schon gar keine Liebe, auch dort nicht, wo sein Zuhause sein müsste.

Andreas Neeser erzählt die Geschichte von Johannes, erzählt das, was viele mitnehmen, wenn sie gehen, sei es eine Scheidung oder der Tod. Erzählt von einem Leben als ungeliebter Sohn, verdingt an den reichen Onkel, der auf der anderen Talseite den grossen Hof bewirtschaftet. Von der Armut, die wie eine unheilbare Krankheit an der Familie klebt, sie nicht aus dem Würgegriff lässt. Wie Johannes, obwohl man ihn als Arbeitskraft schätzt, überzählig bleibt, keinen Platz findet, schon gar keine Liebe, auch dort nicht, wo sein Zuhause sein müsste.

In der Reihe Luise stellt zum Beispiel die Autorin Karen Köhler ihr Romandebüt «

In der Reihe Luise stellt zum Beispiel die Autorin Karen Köhler ihr Romandebüt «

„Über die Lippen“ sind fast hundert Gedichte, im Buch nach dem ersten Buchstaben der Titel geordnet. Ein Alphabet der Liebe. Ein Rundumschwenk durch alle Facetten dieser einen, grossen, vielleicht grössten Kraft. Allein die 80 Titel lesen sich wie eine Gedicht: … verbergen, vereinigung, verhalten, vermisst, verrückt, verstehen, wahrheit, warum, weinen…

„Über die Lippen“ sind fast hundert Gedichte, im Buch nach dem ersten Buchstaben der Titel geordnet. Ein Alphabet der Liebe. Ein Rundumschwenk durch alle Facetten dieser einen, grossen, vielleicht grössten Kraft. Allein die 80 Titel lesen sich wie eine Gedicht: … verbergen, vereinigung, verhalten, vermisst, verrückt, verstehen, wahrheit, warum, weinen…

Aber immer bleibt hinter den Texten der ganz besondere Sound des Autors selbst. Wer irgendwann einmal das Vergnügen hatte, dem Autor bei einer seiner performativen Auftritte dabeizusein, dem bleibt etwas vom Klang dieser Texte auf ewig im Kopf zurück. Rolf Hermann spielt dabei mit Klang, Rhythmus und Laut so sehr, dass er wie bei der Konkreten Poesie auf die Bedeutung von Wort und Text ganz verzichtet. Dann wird ein Text zur Partitur, das Gesprochene, der Laut, der Text zur Musik. Und das Sprechen, selbst für mich als Ostschweizer mit maximaler Distanz zum Walliser Dialekt zum Eintauchen in eine andere, neue Welt. Dann trifft mich der Spass an der Übersetzung, das Suchen nach Bekanntem, das Erkennen von Resonanz.

Aber immer bleibt hinter den Texten der ganz besondere Sound des Autors selbst. Wer irgendwann einmal das Vergnügen hatte, dem Autor bei einer seiner performativen Auftritte dabeizusein, dem bleibt etwas vom Klang dieser Texte auf ewig im Kopf zurück. Rolf Hermann spielt dabei mit Klang, Rhythmus und Laut so sehr, dass er wie bei der Konkreten Poesie auf die Bedeutung von Wort und Text ganz verzichtet. Dann wird ein Text zur Partitur, das Gesprochene, der Laut, der Text zur Musik. Und das Sprechen, selbst für mich als Ostschweizer mit maximaler Distanz zum Walliser Dialekt zum Eintauchen in eine andere, neue Welt. Dann trifft mich der Spass an der Übersetzung, das Suchen nach Bekanntem, das Erkennen von Resonanz.

hochschwanger zu Boris zieht und ihre Karriere als Jazzsängerin aufgibt? Nichts für mich, findet ihre Schwester Fenna, die eines Tages vor der Tür steht, um auf unbestimmte Zeit zu bleiben. Während sich Fenna an ihrer leidenschaftlichen und schwierigen Beziehung zu Luc abarbeitet und die Schwester mit ihrer ganz eigenen Sicht auf die Welt konfrontiert, kämpft Rahel seit der Geburt ihres zweiten Kindes mit einer postnatalen Depression und den Erinnerungen an ihre Kunst sowie an ihren Vater, der die Familie längst verlassen hat. Als auch noch die kranke Mutter an- und Boris mit den Kindern abreist, scheint Rahel den Boden unter den Füssen ganz zu verlieren.

hochschwanger zu Boris zieht und ihre Karriere als Jazzsängerin aufgibt? Nichts für mich, findet ihre Schwester Fenna, die eines Tages vor der Tür steht, um auf unbestimmte Zeit zu bleiben. Während sich Fenna an ihrer leidenschaftlichen und schwierigen Beziehung zu Luc abarbeitet und die Schwester mit ihrer ganz eigenen Sicht auf die Welt konfrontiert, kämpft Rahel seit der Geburt ihres zweiten Kindes mit einer postnatalen Depression und den Erinnerungen an ihre Kunst sowie an ihren Vater, der die Familie längst verlassen hat. Als auch noch die kranke Mutter an- und Boris mit den Kindern abreist, scheint Rahel den Boden unter den Füssen ganz zu verlieren. Laura Vogt, geb. 1989 in Teufen (AR), studierte am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel, davor einige Semester Kulturwissenschaften an der Uni Luzern. Sie schreibt neben Prosa auch lyrische, dramatische und journalistische Texte und ist als Schriftdolmetscherin und Mentorin tätig. 2016 erschien ihr Debütroman ‹So einfach war es also zu gehen›. Laura Vogt lebt im Kanton St. Gallen.

Laura Vogt, geb. 1989 in Teufen (AR), studierte am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel, davor einige Semester Kulturwissenschaften an der Uni Luzern. Sie schreibt neben Prosa auch lyrische, dramatische und journalistische Texte und ist als Schriftdolmetscherin und Mentorin tätig. 2016 erschien ihr Debütroman ‹So einfach war es also zu gehen›. Laura Vogt lebt im Kanton St. Gallen.

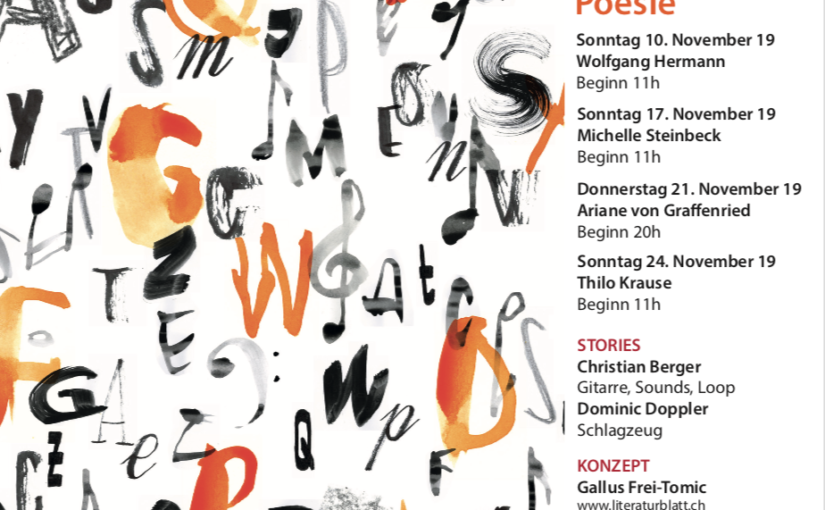

Wer erträgt schon verdichtete Sprache über eine Stunde lang, ein Gedicht nach dem anderen, ein Bombardement von Sinnesspiegelungen, die sich sehr oft einer klaren, ganz einfachen Interpretation entziehen? Aber da es ja sehr oft genau die Art des Schreibens ist, die sich explizit um Klang, Rhythmus, Farbe und Resonanz bemüht, ist es naheliegend, diese zwei Sparten miteinander zu verbinden.

Wer erträgt schon verdichtete Sprache über eine Stunde lang, ein Gedicht nach dem anderen, ein Bombardement von Sinnesspiegelungen, die sich sehr oft einer klaren, ganz einfachen Interpretation entziehen? Aber da es ja sehr oft genau die Art des Schreibens ist, die sich explizit um Klang, Rhythmus, Farbe und Resonanz bemüht, ist es naheliegend, diese zwei Sparten miteinander zu verbinden.