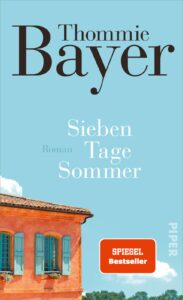

Nach dreissig Jahren führt Max Torberg jene fünf Menschen zusammen, denen er sein Leben verdankt. In einem Haus über dem Meer begegnen sich Menschen, die sich scheinbar nichts mehr zu sagen haben, angelockt vom grossen Gönner. Eine literarische Versuchsanordnung!

Max Torberg, reicher Erbe einer Bankenfamilie, besitzt in den Hügeln der Côte d’Azur ein grosses Ferienhaus, wohin er eingeladen hat. Fünf Gäste, zwei Frauen und drei Männer, deren Wege sich rein zufällig dreissig Jahre zuvor mit dem seinigen bei einer Wanderung in der südfranzösischen Tarnschlucht kreuzten. Eine Begegnung, die ihm damals das Leben gerettet hatte, das zufällige Auftauchen jener fünf Menschen, die ihn vor einer versuchten Entführung retteten. Obwohl man sich nach jener Begegnung, bei der einer der beiden Angreifer in die Tiefe stürzte und kaum überlebt haben konnte, nie mehr wiedersah, begann Torberg als Schattengestalt die Leben der fünf Retter über die Jahrzehnte zu begleiten, leise und still in das Leben dieser Handvoll Menschen einzuwirken, weil er wusste, dass er sein Leben jenen Leben zu verdanken hatte. Torberg konnte nicht sicher sein, ob seine Hilfe unbemerkt geblieben war, denn stets zu Weihnachten, wenn man sich mit Briefen alles Gute wünschte, war allen klar, dass Torbergs Grosszügigkeit im Hintergrund die eine oder andere Wirkung haben musste.

Damals war jene Wanderung in das Naturschutzgebiet Torbergs erster Versuch, nach dem verstörenden Tod seiner Frau Judith, im Leben wieder Fuss zu fassen. Dreissig Jahre später ist Torberg noch immer im Bann jener Geschehnisse, sei es der schreckliche Autounfall seiner Frau oder die schicksalshafte Begegnung mit jener Gruppe Menschen; Jan, der damals den tödlichen Stein geworfen hatte, seine damalige Freundin und Studentin Danielle, Julia, die Krankenschwester, ihr Freund Hans, der Schauspieler war und der Musiker André.

Nun, dreissig Jahre später, hatte Torberg eingeladen und seine Freundin Anja als eine Art stellvertretende Gastgeberin in seinem Ferienhaus angewiesen, die fünf etwas auszuhorchen, herauszufinden, was man über ihn zu sagen hatte, wie sehr sie ahnen würden, dass Torberg in ihren Leben mitmischte. „Sieben Tage Sommer“ ist der Mailwechsel zwischen Torberg und Anja, das Protokoll eines Versuchs, der eigenen Wirkung nachzuspüren. Während Torberg seine Gäste durch die Freundlichkeiten seiner stellvertretenden Gastgeberin Anja alle Annehmlichkeiten eines luxuriösen Ferienaufenthalts geniessen lässt, entwickelt sich zwischen den fünf Gästen, die sich in den drei Jahrzehnten untereinander aus den Augen verloren und ganz unterschiedlich entwickelt hatten, eine „Versuchsanordnung“ die es in sich hat, gemeinsame Tage, die nur auf den einen Moment warten: das versprochene Auftauchen von Max Torberg himself.

Aber Torberg lässt sich entschuldigen, zögert sein Auftauchen immer wieder hinaus. Und während sich mir als Leser das Muster dieser fünf Gäste immer deutlicher zeigt, sich das Wesen der einzelnen offenbart, sich neue Allianzen finden, es auf der einen Seite zu knistern auf der andern zu kriseln beginnt, offenbart sich zwischen Anja und Torberg eine seltsame Beziehung zwischen Freundschaft und Ergebenheit. Torberg weiss um seine Wirkung durch seinen Reichtum, ist sich gewohnt, dass sein Strippenziehen Wirkung zeigt. Und die fünf Gäste beweisen, wie schnell man sich unbeobachtet fühlt, wie leicht sich Tugenden verflüchtigen, dass das, was man als Fassade mit sich führt bei weitem nicht dem entsprechen muss, was das eigene Menschsein ausmacht.

„Sieben Tage Sommer“ erzählt scheinbar flockig, leicht von der Kraft der Verführung. Von der Versuchung, durch Reichtum und Macht im Hintergrund „Gott“ zu spielen. Von der Distanz, die Reichtum erzeugt und wie sehr Freundlichkeiten käuflich werden können. Thommie Bayers neuer Roman tut wie lockere Strandlektüre, erzählt aber von der unterschwelligen Macht des Geldes, von den Versuchungen der Masslosigkeit und dem irrigen Glauben, Glück wäre käuflich. Torbergs Versuch, die Macht seiner finanziellen Potenz in Dankbarkeit umzuwandeln, scheitert. „Sieben Tage Sommer“ ist das Protokoll des Scheiterns, vielleicht sogar mit einem Augenzwinkern an den göttlichen Versuch, in sieben Tagen ein Paradies zu erschaffen.

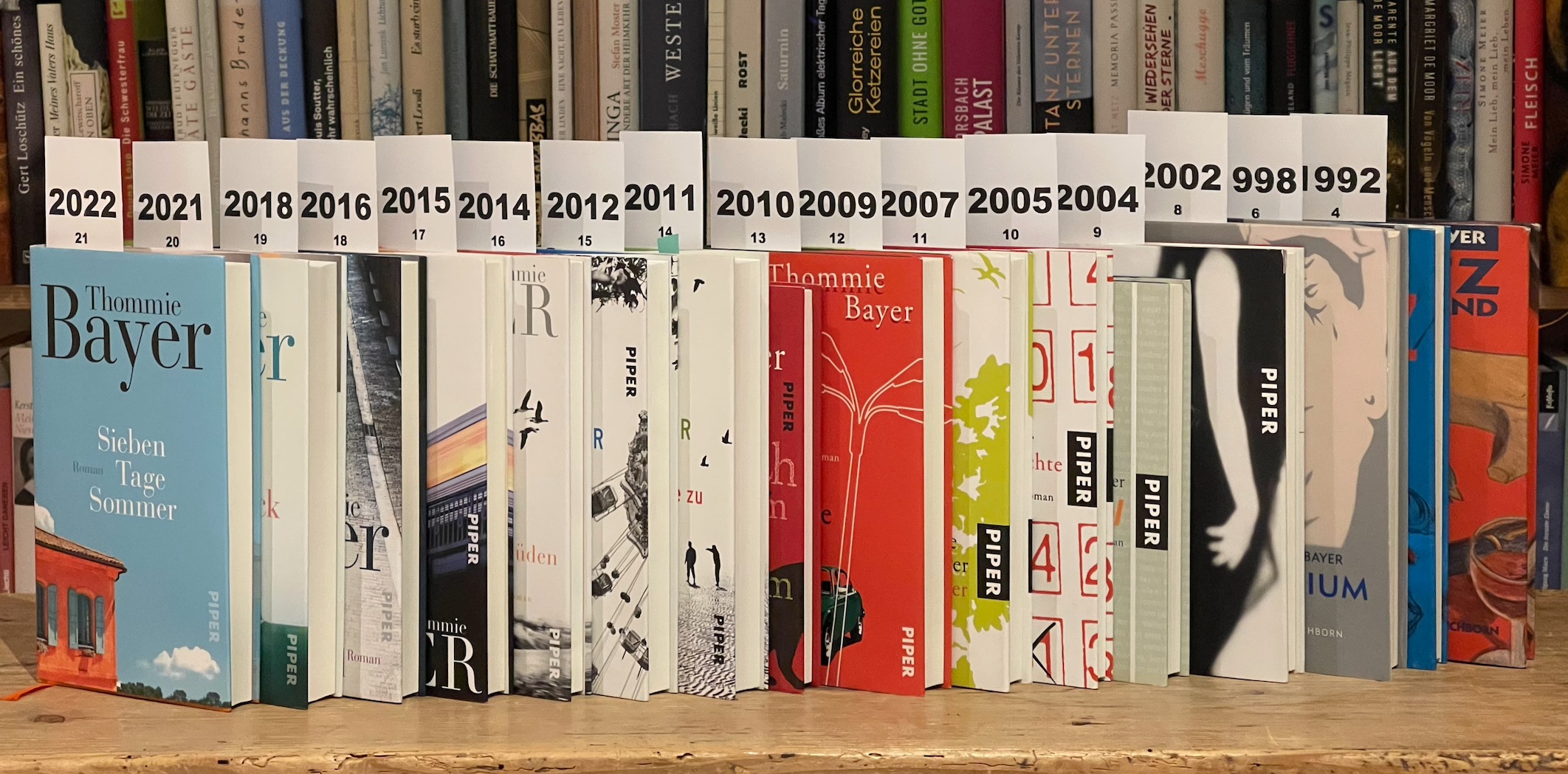

Thommie Bayer, 1953 in Esslingen geboren, studierte Malerei und war Liedermacher, bevor er 1984 begann, Stories, Gedichte und Romane zu schreiben. Neben anderen erschienen von ihm «Die gefährliche Frau», «Singvogel», der für den Deutschen Buchpreis nominierte Roman «Eine kurze Geschichte vom Glück» und zuletzt «Das Glück meiner Mutter».