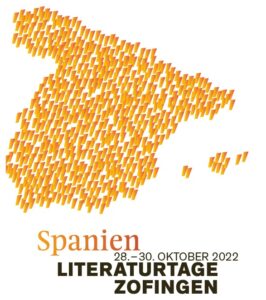

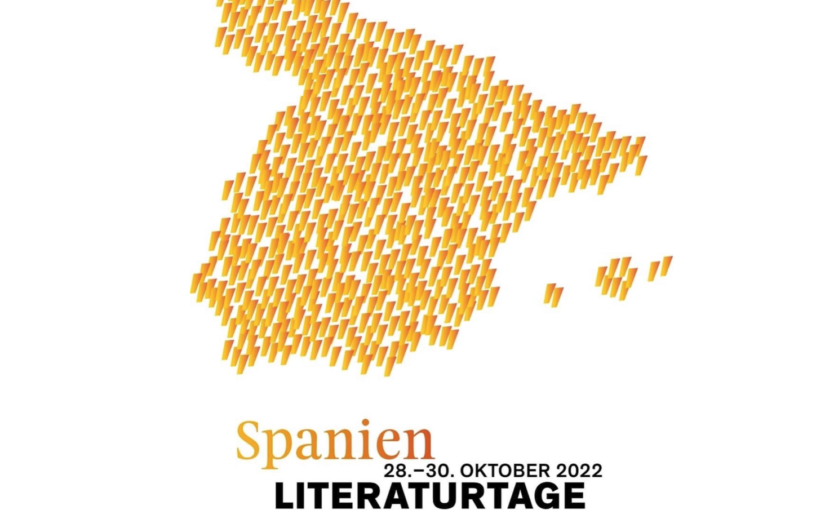

Spanien war 2022 Gastland an der Frankfurter Buchmesse, der grössten europäischen Buchmesse. Zum ersten Mal wieder «nach» Corona machten ein Dutzend AutorInnen auf ihrem Heimweg von Frankfurt zurück nach Spanien Halt in Zofingen. So wurden die Literaturtage in Zofingen zu einem Brennpunkt spanischer Geschichte und Geschichten.

Man kennt Spanien hierzulande als Ferienland. Spanien und die Schweiz verbindet wenig, auch wenn in der Vergangenheit die Schweiz für viele Gastarbeiter ein Land der Hoffnung war und Spanien für manch einen Schweizer während des Bürgerkriegs gegen die Francodiktatur Schauplatz für den ganz eigenen Kampf gegen Diktatur und Willkür. Aber Spanien ist wie die Schweiz ein Vielsprachenland. Neben dem Spanischen, das man dort als Castellano bezeichnet und offizielle Landessprache ist, wird galizisch, katalanisch und baskisch gesprochen. Ein Umstand allerdings, der im Gegensatz zur Schweiz, Ursprung für viel Zwiespalt ist und war.

Spanien, ein moderner Industrie- und Agrarstaat, über weite Teile entvölkert, Jahrzehnte gespalten durch extreme Unterschiede zwischen Land- und Stadtbevölkerung ächzt noch immer unter den Nachwirkungen einer Geschichte, die in Bürgerkriegen vielfach zerrissen wurde. Geschichte, die noch lange in die Literatur, in die Geschichten dieses Landes einwirken wird.

Ray Lorigas preisgekrönter Roman „Kapitulation“ erzählt als Dystopie die Geschichte einer Flucht. Zehn Jahre sind seit dem Ausbruch eines Krieges vergangen. Der Erzähler hadert und weiss noch immer nicht, wofür seine im Krieg verschollenen Söhne überhaupt gekämpft haben. Er und seine Frau befolgen Befehle und bewirtschaften ihren Hof, bis angeordnet wird, dass alle Bewohner der Gegend ihre Häuser verbrennen und nichts zurücklassen sollen und in die neue Hauptstadt umziehen müssen. Diese Stadt erscheint zunächst als wahres Paradies. Unter einer atemberaubenden Glaskuppel findet sich ein endloses Gewirr aus durchsichtigen Strassenzügen, Gebäuden und Geschäften. Für alles Lebensnotwendige ist gesorgt, und die Frau des Mannes lebt sich schnell in ihr neues Leben ein. Doch der Mann findet keine Ruhe in dieser vollkommenen Transparenz, in der es weder Geheimnisse noch blickdichte Mauern gibt. Wer gegen die unausgesprochenen Regeln verstösst, muss mit den schlimmsten Konsequenzen rechnen, wie der Erzähler bald feststellt. Ein einfacher Mann, der zu verstehen, der zu entschlüsseln versucht. Sinnbildlich für den Zustand der gegenwärtigen Welt. Ray Loriga schrieb den Roman 2017. Er liest sich wie durch die Gegenwart hindurch in eine mögliche Zukunft, sind wir doch mit all dem, was an Überwachung und „Transparenz“ unternommen wird, nicht weit von einer gläsernen Welt entfernt.

Der Roman „Aufruhr“ von José Ovejero ist eine zärtliche Liebesgeschichte zwischen Vater und Tochter, die nicht mehr miteinander reden können, weil sie in verschiedenen Welten leben, weil die Tochter diesen einen Vater nicht haben will und einem Vater, der seine Tochter verloren hat. Eine Tochter, die sich um jeden Preis emanzipieren will und von zuhause abhaut. Anna will ganz in der Gegenwart leben. Der Vater hingegen will die Gegenwart nur überleben, will und muss sich anpassen, das Unrecht mit Lügen, mit Unwahrheiten kompensieren. Anna will aufbrechen. Während Anna sich einem anarchistischen Leben verschreibt, verlieren sich Vater und Tochter immer mehr in Welten, die sich in nichts zusammenfügen. Anna schreibt Gedichte, Signale an einen Vater, die einzige Form der (einseitigen) Kommunikation:

„…Papa, noch hast du Zeit:

Entsteige diesem Sarg, in dem du schläfst;

leg den Vampirumhang ab;

setz dich der Sonne aus, auch wenn sie dich versengt…“

José Ovejero interessiert sich für Risse und Spannungen. Was sind Gründe und Ursachen, dass junge Menschen in besetzten Häusern nach neuen Lebensentwürfen suchen? Warum muss Leben zu einem Protest werden? Ovejero recherchiert tief, schlüpft nicht in die Personen, die er beschreibt, sondern in ihre Welt, ihre Umgebung, ohne blosser Tourist ihrer Existenz zu sein.

„Die Wunder“, der Debütroman von Elena Medel führt in die Vorstädte Spaniens. Am 8. März 2018 fand in ganz Spanien ein Frauenstreik statt. Frauen sämtlicher Generationen und gesellschaftlicher Schichten riefen auf Spaniens Strassen lautstark nach ihren Rechten. Sie machten sich im Kampf zu Schwestern, Millionen von Schwestern. Dieser Streik bildet den eigentlichen Erzählrahmen, aus dem die junge Autorin ihre Geschichte, ihre Geschichten erzählt.

Ein Motiv des Romans ist die Frage, wie sehr Geld Leben beeinflusst. Zwei Frauen, Enkelin und Grossmutter, die einander nicht kennen, deren Wege sich nie kreuzten. Zwei Frauen am Existenzminimum, deren Geldsorgen ihr ganzes Leben durch und durch dominieren. Zwei Frauen, eine älter, die sich kämpferisch zeigt, eine Frauengruppe gründet und sich im Streik engagiert und eine junge Frau, angepasst, in ihrem Leben eingeschnürt. Zwei Leben, die sich in ihrem Ausdruck genau entgegengesetzt zur traditionellen Vorstellung spiegeln, fixe Vorstellungen, über die ich als Leser immer wieder stolpere.

Elena Medels Roman überzeugt durch grandiose Beschreibungen und Feinanalysen der spanischen Gesellschaft, jener Menschenschicksale, denen das Geld nie reicht.

Vincente Valero lebt und wirkt als Schriftsteller, Essayist, Lyriker, Journalist und Lehrer auf der „Ferieninsel“ Ibiza. Eine grosse europäische Stimme, deren Klang es aber bisher nur ganz zaghaft über spanische Grenzen schaffte, trotz der wunderschönen Bücher, die der Berenberg Verlag vom Autor herausgibt. Durch Vincente Valero wird Ibiza das, was Ibiza eigentlich ist, weit mehr als eine Urlaubs- und Rambazamba-Insel im Mittelmeer. Ibiza war beispielsweise lange Sehnsuchtsort Generationen von Kunstschaffenden, vielen Schriftstellerinnen und Schriftstellern.

Vincent Valero, der sich zuerst als Lyriker einen Namen machte, schreibt erst seit einigen Jahren Prosa, weil es, wie er erzählte, Geschichten gibt, die unbedingt erzählt werden müssen. Seit 2014 widmet sich Vincente Valero nun der Prosa, einer konzentrierten Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts mit dem Fokus auf die spanische Provinz, die Insel Ibiza.

Sein Roman „Krankenbesuche“ ist weniger Roman als eine geschichtliche Betrachtung über den Zustand des Krankseins, einen Zustand, der in vielen Fällen damals mehr „Auszeit“ zu sein schien als „Angstzeit“. Ein heiteres Buch mit langen, kunstvoll mäandernden Sätzen eines Autors, der mit grosser Lust und Freude in den Wellen der Sprache badet.

Demokratie und Tourismus haben Spanien im 20. Jahrhundert völlig verändert. Vielleicht hat der Tourismus die Demokratie in Spanien sogar begünstigt und unterstützt, war Spanien unter der Diktatur Francos weit weg vom kosmopolitischen Charakter des Landes heute.

„Krankenbesuche“ ist ein betörender Roman über eine Insel, von der wir alle wissen, dass sie schön ist. Vincente Valero aber gibt ihr jene Schönheit, die nichts mit den Hochglanzfotos von Reisführern zu tun hat.

Miqui Otero, der sich auch als Journalist einen Namen machte, bezeichnet sich als Chronist Barcelonas. Er schreibe Geschichten seit er sechs Jahre alt ist, erzählt der Autor auf der Bühne der Zofingen Literaturtage. „Simón“ erzählt die Geschichte zweier Cousins am Rande Barcelonas, von der Kindheit bis tief ins Erwachsensein, vom Paradies bis zur totalen Desillusionierung. Zwei Cousins, die das Tor zur Welt in Büchern suchen und finden. Die beiden verstehen Bücher als „Liebesbriefe“ an das Leben. Simón bekommt antiquarische Bücher von seinem zehn Jahre älteren Cousin Rico, Bücher, in denen immer wieder Textstellen unterstrichen sind. Textstellen, die für Simón zu Wegzeichen werden, lange über den Moment hinaus, als Rico aus dem Leben Simóns verschwindet.

Die beiden Cousins sind zwei grosse Schwindler. So wie Literatur immer Schwindel ist. Wahrheiten werden verschoben, ohne dass sie damit zu Unwahrheiten werden, auch dann wenn Wahrheit Fiktion ist.

Der Erzähler wendet sich an mich als Leser, der Erzähler im Buch aber auch an Miqui Otero, den Autor. So entsteht ein Geflecht aus Stimmen, Kommentaren, Hinweisen und Versprechungen. Der Erzähler zwinkert mir zu und Miqui Otero klammert sich an mich, ihn mit aller verfügbaren Ironie ernst zu nehmen.

„Simón“ ist ein literarisches Panorama, eingetaucht in überbordende Fantasie und Fabulierlust, prägnanter Charakteren , verschlungener Biographien und schillerndem Humor, gespickt mit grandiosen Wahrheiten.

Was für ein Literaturfest in Zofingen! Vielen Dank allen im Organisationsteam: Sabine Schirle, Julia Knapp, Daniel Huber, Urs Heinz Aerni, Aleksandra Janz und Mike Wacker.

«Kaum zu fassen, wie unterschiedlich Berge betrachtet werden. Investitionsmöglichkeiten, Urlaubsregionen, Jagdgebiete, Regionen für Klettertouren zum Himmel hinauf …», notiert die Ich-Erzählerin von Bergisch in eine ihrer Mappen. Unterwegs in nicht nur freundlichen Alpengegenden sammelt sie in unterschiedlichen Hotels und Berghütten Porträts von Besuchern und den heimischen Gastgebern. Öfters ist sie auch mit Freunden unterwegs, die ihr Interesse für Speisen, Sprachen und deren topografische Zusammenhänge teilen. Sie sammeln Farben, suchen sogar nach Farblosigkeiten, und zu sechst entwickeln sie die Idee eines begehbaren Tagebuchs, um ihre Beobachtungen aufschlussreich archivieren und präsentieren zu können.

«Kaum zu fassen, wie unterschiedlich Berge betrachtet werden. Investitionsmöglichkeiten, Urlaubsregionen, Jagdgebiete, Regionen für Klettertouren zum Himmel hinauf …», notiert die Ich-Erzählerin von Bergisch in eine ihrer Mappen. Unterwegs in nicht nur freundlichen Alpengegenden sammelt sie in unterschiedlichen Hotels und Berghütten Porträts von Besuchern und den heimischen Gastgebern. Öfters ist sie auch mit Freunden unterwegs, die ihr Interesse für Speisen, Sprachen und deren topografische Zusammenhänge teilen. Sie sammeln Farben, suchen sogar nach Farblosigkeiten, und zu sechst entwickeln sie die Idee eines begehbaren Tagebuchs, um ihre Beobachtungen aufschlussreich archivieren und präsentieren zu können.