Jonas ist tot. Jonas ist Benjamins kleiner Bruder. Bens Mutter weint, immer wieder. Mama war zu beiden Teilen seine und Jonas‘ Mutter. Was mit Jonas‘ Teil geschieht, ist unklar. Vielleicht bekommt Ben ihn. Vielleicht nicht.

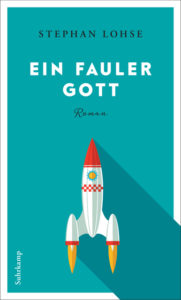

Für gewisse, seltene Romane, scheinen Allgemeingültigkeiten ausser Kraft zu treten. Wettern Kritiker manchmal, dem Autor fehle die Distanz zum Geschehen, zu den Protagonisten, macht genau dies eine der Qualitäten von Stephan Lohses Erstling «Ein fauler Gott» aus.

Ben ist vor ein paar Wochen elf geworden. Aber statt sich über Geburtstag und die epochalen Entdeckungen eines Elfjährigen freuen zu können, stirbt Bens kleiner Bruder Jonas. Und mit einem Mal schlingert das kleine familiäre Planetensystem. Mit einem Mal ist alle Normalität ausser Kraft gesetzt, nichts mehr, wie es einmal war. Und weil sich Bens Vater, Ruths Mann eh schon aus der Familie verabschiedete, bleibt Ben mehr als bloss allein mit seiner Mutter, die nachts in ihrem Schlafzimmer auf einer Heizdecke hockt und stundenlang weint. Am nächsten Tag gibt es zu Mittag Ravioli aus der Büchse, innen noch kalt. Oder Nudelauflauf mit viel Rotz.

Stephan Lohse begleitet den ins Abseits abdriftenden Ben und seine verlorene Mutter Ruth durch ein Leben voller Tücken, Unverständnis und unlösbarer Geheimnisse. Stephan Lohre schildert eindrücklich, wie der kleine Ben mit Gott hadert, erst recht, nachdem Mami mit heiserer Stimme sagt, der kleine Engel auf Jonas‘ Sarg solle daran erinnern, dass der liebe Gott einen Engel gebraucht und dafür Jonas ausgesucht habe. Stephan Lohse schlüpft in die zu tiefst verunsicherte Seele des Jungen, sieht und versteht mit den Schlüssen des Jungen: «Im Krankenhaus haben sie mit einer Maschine Jonas‘ Gedanken aufgeschrieben. Seine Gedanken waren schnelle Zacken. Deswegen gebe ich mir Mühe, dass meine Gedanken mehr wie lange Kurven sind.» Stephan Lohses Schreiben entwickeln eine Kraft, der ich mich über 330 Seiten lang nicht entziehen konnte. Ben sucht nach Angelpunkten für sein aus den Fugen geratenes Leben. Er mag Herr Gäbler, den Nachbarn, der in seinem Garten ein Autowrack ohne Räder aufgebockt hat, einen Opel Rekord P1 mit 92% Rundumsicht. Herr Gäblers Auto hat einen Knopf für Nebel, links neben dem Loch für den Zigarettenanzünder. Praktisch, denn im Nebel kann einem niemand sehen! Ben mag Herr Gäbler, weil Herr Gäbler versteht, ohne Fragen zu stellen und Ben nicht zu Antworten zwingt, die immer mehr fordern. Ben will nicht sagen, dass Jonas, sein Bruder, tot ist. Dann lieber eine Lüge «Der hat zu tun», die ihm Distanz bringt.

Da war «die Sache im Schwimmbad» – und dann fuhr man Jonas mit Blaulicht ins Krankenhaus. Dort ist er geblieben. Mami kam zurück und weinte, Tag und Nacht. Ben kam extra pünktlich nach Hause, spielte ihr auf der Blockflöte vor. Aber dann muss Ben weg, für ein paar Wochen ins Kinderheim Lugisland im Schwarzwald zum Aufpäppeln. Ausgerechnet er, Ben, der so gar keine Lust hat, in einem Schlafsaal aufzuwachen, schon gar nicht mit Pisse  vollgesogenen Unterhosen. Dann lieber liegen bleiben, für immer, und sterben, jetzt gleich, auf der Stelle. Aber erstaunlicherweise entpuppt sich das Kinderheim als Ort voller Sonderlinge, lauter Jungs mit Geschichten. Bis das Kinderkurheim eines Morgens lichterloh in Flammen steht, Ben zum Held wird und im Jesuitenkolleg St. Blasien landet. Dort nehmen ihn die Schüler in ihre Gemeinschaft auf. Und Sebastian, der Geige spielt, gibt ihm Winnetou zum Lesen: «Muss man kennen.»

vollgesogenen Unterhosen. Dann lieber liegen bleiben, für immer, und sterben, jetzt gleich, auf der Stelle. Aber erstaunlicherweise entpuppt sich das Kinderheim als Ort voller Sonderlinge, lauter Jungs mit Geschichten. Bis das Kinderkurheim eines Morgens lichterloh in Flammen steht, Ben zum Held wird und im Jesuitenkolleg St. Blasien landet. Dort nehmen ihn die Schüler in ihre Gemeinschaft auf. Und Sebastian, der Geige spielt, gibt ihm Winnetou zum Lesen: «Muss man kennen.»

Stephan Lohse schlüpft in den Jungen, begleitet ihn, hört seinen Gedanken zu, ohne zu kommentieren. Er stellt sich ganz nah an seine Seite. Stephan Lohses Sprache spiegelt diese Nähe meisterhaft und trotz aller Trauer mit Witz. Es ist die Tonart des Jungen, die mich als Leser verstehen oder erahnen lässt, was in und zwischen den Zeilen liegt. Ich trage den Schmerz mit, den Ben mit Gott hadern lässt: Gott packt die Seelen an ihren Armen, bis der Schmerz in ihnen pocht, und sie zum Arbeiten in die äussersten Ecken des Himmels verbannt, wo sie nackt und mit verdreckten Gesichtern aufräumen müssen und putzen und Gottes Sachen durch die Gegend schleppen. Gott selbst ist faul in seiner Allmacht, und es bereitet ihm Freude, den Brüdern die Bücher zu stehlen und den Müttern ihre Kinder. Er ist unersättlich.»

Stephan Lohses Erstling trifft tief. Gut vorstellbar, dass es Lebenssituationen gibt, in denen die Lektüre dieses Buches unerträglich sein kann.

«Irgendwo im Haus geht eine Tür. Dann noch eine. Mami lebt. Sie war zu gleichen Teilen seine und Jonas‘ Mutter. Was mit Jonas‘ Teil geschieht, ist unklar. Vielleicht bekommt Ben ihn. Vielleicht nicht.»

Ein Interview:

«Ein fauler Gott» als Titel schimpft schon auf dem Buchdeckel. Glücklicherweise bestätigte sich der Verdacht einer Kampfschrift gegen die Kirche nicht, auch wenn es Gründe dafür genug gäbe. Trotzdem hadert Ben mit Gott oder ganz allgemein mit einer Welt, die ihm niemand wirklich erklären kann. Waren sie einmal ein Ministrant, Mitspieler einer Zeremonie, die auch viel Schauspielerei beinhaltet? Nein, ich war kein Ministrant. Aber die Kirche spielte eine große Rolle in meiner Kindheit. Als Angehöriger der Diaspora (damals war Hamburg kein eigenes Bistum wie heute, sondern gehörte zum Bistum Osnabrück) war ich sogar ein wenig stolz, Katholik zu sein. Das änderte sich mit den Jahren. Bis heute gefällt mir der zeremonielle Aspekt der katholischen Messe, ich gehe allerdings nur noch selten in die Kirche.

Ihr Roman erzählt unter anderem davon, was passiert, wenn man Kinder mit ihren Fragen zur Welt allein lässt, wie leicht Kinder Dinge und Situationen interpretieren und Schlüsse ziehen, die Fäden durch ein ganzes Leben ziehen können. Die Art und Weise ihres Erzählens verrät viel über ihre Empathie Kindern gegenüber. Wie nah sind sie ihrer eigenen Kindheit? Ich glaube, ich kann mich ganz gut erinnern. Wobei ich weniger bestimmte Vorfälle erinnere, sondern Atmosphären und Stimmungen. Obendrein habe ich mir mit dem Erwachsenwerden Zeit gelassen. Es ist also noch nicht so lange her… Ein Freund meinte neulich, ich hätte einen Schlag bei Kindern. Ich mag Kinder sehr und unterhalte mich gerne mit ihnen.

Sie sind Schauspieler, in ihrem Fach ein Meister, in fremde Hüllen zu schlüpfen. Wie sehr erleichterte diese Fähigkeit ihr Schreiben, nehmen sie doch mit dem 11jährigen Ben und seiner Mutter Ruth zwei Erzählpositionen ein, die er nicht einfach machen. Ich denke, dass meine Gewohnheit, szenisch zu denken, Einfluss auf mein Schreiben hat. Für mein Empfinden tue ich nicht viel anderes als in den letzten zwanzig Jahren: Ich denke gründlich über Figuren nach. Ich habe lediglich das Medium gewechselt.

Kritiker und Textfachleute warnen schnell davor, beim Schreiben eine gewisse Distanz nicht zu verlieren. Manche Autoren schweben in ihrem Erzählen dauernd leicht über dem Geschehen, beinahe gottähnlich. Sie scheuen sich gar nicht, möglichst viel Nähe einzunehmen. War ihre Erzählposition von Beginn weg klar definiert? Der Wunsch nach Nähe ist zunächst einmal der Wunsch nach Kontakt. Ich muss etwas anschauen, um es anschaulich zu machen, ich muss es berühren, um berühren zu können. Ich glaube, nur wenn ich bereit bin, die Nähe zum Beschriebenen auszuhalten, wird der Leser dem Beschriebenen nahe kommen können. Es ist wohl auch ein wenig meine Art, durch die Welt zu gehen: Ich schließe vom Detail aufs Ganze.

Die Welt eins Jungen im Sommer 1972 unterscheidet sich in krasser Weise von der eines Kindes im Jahr 2017. Trotz allem Schmerz, von dem ihr Roman erzählt, verfallen sie nie einem Kommentar darüber, was alles verloren ging. Gibt es solche Nachbarn noch wie Herrn Gäbler, der Ben auf seinem im Garten aufgebockten Autowrack mitnimmt? Oder würde man Herr Gäbler ziemlich schnell die unmöglichsten Motivationen anhängen? Was wäre ihnen wichtig, wäre ihr Junge heute 11? Wäre es nicht furchtbar, wenn man Herrn Gäbler falscher Absichten verdächtigte? Dabei gab es das Problem damals natürlich genauso. Ich halte Vorsicht gegenüber Männern, die sich mit elfjährigen Jungs abgeben für angebracht. (Meine Schwester ist Psychoanalytikerin im Strafvollzug und hat einige Kindesmissbraucher als Patienten.) Doch das Klima permanenter Verdächtigung ist unerträglich. Pädophilie ist ein seltenes Phänomen. Mehr als die Hälfte der Kindesmissbraucher sind nicht pädophil, und die meisten von ihnen kommen aus dem unmittelbaren familiären Umfeld. Die wenigsten von ihnen sind freundliche Nachbarn.

Ich habe kein besonders nostalgisches Verhältnis zu den Siebziger Jahren. Es war halt die Zeit meiner Kindheit. Dort kenne ich mich aus. Und ich hatte wenig Lust, über Kinder zu schreiben, die von ihren Smartphones hypnotisiert sind und ständig Biogemüse essen müssen.

Lieber Herr Lohse, vielen Dank!

Stephan Lohse wurde 1964 in Hamburg geboren. Er studierte Schauspiel am Max-Reinhardt-Seminar in Wien und war unter anderem am Thalia Theater, an der Schaubühne in Berlin und am Schauspielhaus in Wien engagiert. «Ein fauler Gott» ist sein Debütroman. Stephan Lohse lebt in Berlin.

Stephan Lohse wurde 1964 in Hamburg geboren. Er studierte Schauspiel am Max-Reinhardt-Seminar in Wien und war unter anderem am Thalia Theater, an der Schaubühne in Berlin und am Schauspielhaus in Wien engagiert. «Ein fauler Gott» ist sein Debütroman. Stephan Lohse lebt in Berlin.

Titelbild: Sandra Kottonau

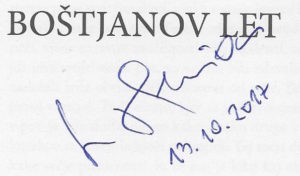

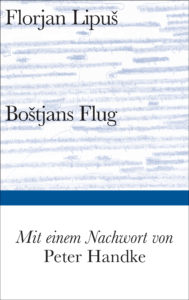

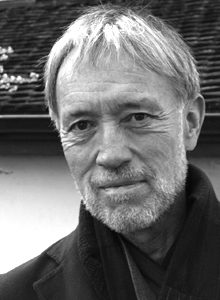

2012 erschien bei Suhrkamp eine Neuauflage des 2003 auf slowenisch erschienenen Romans „Boštjans Flug“ mit einem Nachwort von Peter Handke. Nicht erst damals war mir Florjan Lipuš ein Begriff. Aber seitdem nehme ich mir bei jedem Besuch im Geburtsort meiner Frau nicht weit von dem des Schriftstellers vor, diesen zu besuchen. Aber Florjan Lipuš ist in keinem Telefonverzeichnis zu finden, keine Adresse, im Netz bloss wage Angaben zu seinem Wohnort. Das soll wohl so sein. Florjan Lipuš liebt nichts mehr als die Stille. Also klingelten wir an der Haustür einer Familie Lipuš, an einer Tür zu einem Haus mit grossem Garten. So wie mir mein Schwager, der nicht weit von dem Haus Felder bewirtschaftet, riet. Meine Frau mit einer Tasche, ich mit einem Bündel Bücher unter dem Arm. Kein Wunder war die Frau, die uns öffnete misstrauisch. Ich an ihrer Stelle hätte Zeugen Jehowas vermutet.

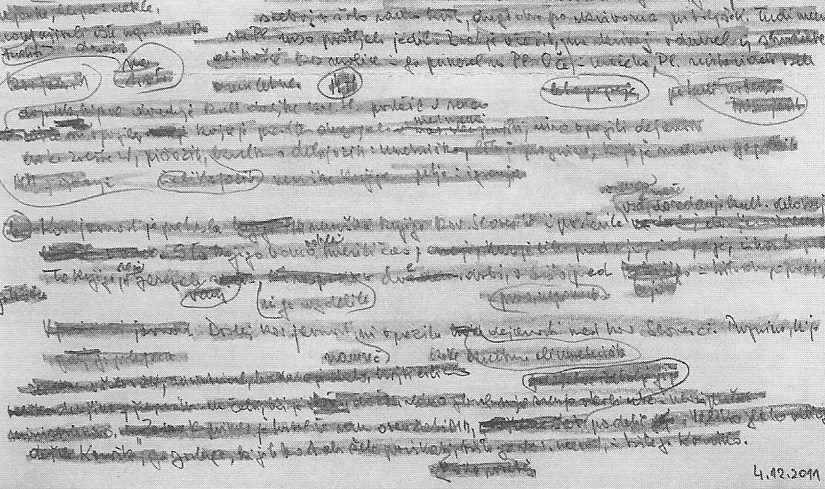

2012 erschien bei Suhrkamp eine Neuauflage des 2003 auf slowenisch erschienenen Romans „Boštjans Flug“ mit einem Nachwort von Peter Handke. Nicht erst damals war mir Florjan Lipuš ein Begriff. Aber seitdem nehme ich mir bei jedem Besuch im Geburtsort meiner Frau nicht weit von dem des Schriftstellers vor, diesen zu besuchen. Aber Florjan Lipuš ist in keinem Telefonverzeichnis zu finden, keine Adresse, im Netz bloss wage Angaben zu seinem Wohnort. Das soll wohl so sein. Florjan Lipuš liebt nichts mehr als die Stille. Also klingelten wir an der Haustür einer Familie Lipuš, an einer Tür zu einem Haus mit grossem Garten. So wie mir mein Schwager, der nicht weit von dem Haus Felder bewirtschaftet, riet. Meine Frau mit einer Tasche, ich mit einem Bündel Bücher unter dem Arm. Kein Wunder war die Frau, die uns öffnete misstrauisch. Ich an ihrer Stelle hätte Zeugen Jehowas vermutet. Florjan Lipuš schrieb Romane und Erzählungen. Sein erster Roman „Der Zögling Tjaž“ (Zmote dijaka Tjaža, 1972) wurde 1981 übersetzt von Helga Mračnikar und Peter Handke, mit dem er gemeinsam ein kirchliches Gymnasium besuchte. Alle Texte Florjan Lipuš drehen sich um seine Heimat, ohne dass er ein Heimatschriftsteller geworden wäre. Niemand schreibt schärfer als er über ein Land „am Arsch der Welt“, im Würgegriff von Zwängen und Normen. Es sind Bilder seiner Kindheit und Jugend, die ihn noch immer drangsalieren, die Verschleppung und den Mord an seiner Mutter 1943 durch die Gestapo, das Zürückgelassensein, die Lieblosigkeit. Lipuš, Sohn einer Magd und eines Knechts misstraut den Menschen, misstraut sich selbst, seinem Glück und erst recht dem Leben als „Künstler“. Seit mehr als 50 Jahren schreibt der Dichter in der Abgeschiedenheit seines Zuhauses mit Bleistift. Lipuš, der nichts so sehr verabscheut wie Oberflächlichkeit. „Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde; ich schreibe um gelesen zu werden. Ich schreibe, um mich selbst zu retten. Florjan Lipuš, dessen Mutter im KZ Ravensbrück umgebracht wurde, weil man ihr durch eine hinterhältige Falle unterstellen konnte, mit Partisanen zu sympathisieren, dessen Vater bei der Wehrmacht war und der nach dem Tod seiner Mutter allein mit seinem kleinen Bruder im Haus zurückblieb, schreibt gegen das Trauma seiner

Florjan Lipuš schrieb Romane und Erzählungen. Sein erster Roman „Der Zögling Tjaž“ (Zmote dijaka Tjaža, 1972) wurde 1981 übersetzt von Helga Mračnikar und Peter Handke, mit dem er gemeinsam ein kirchliches Gymnasium besuchte. Alle Texte Florjan Lipuš drehen sich um seine Heimat, ohne dass er ein Heimatschriftsteller geworden wäre. Niemand schreibt schärfer als er über ein Land „am Arsch der Welt“, im Würgegriff von Zwängen und Normen. Es sind Bilder seiner Kindheit und Jugend, die ihn noch immer drangsalieren, die Verschleppung und den Mord an seiner Mutter 1943 durch die Gestapo, das Zürückgelassensein, die Lieblosigkeit. Lipuš, Sohn einer Magd und eines Knechts misstraut den Menschen, misstraut sich selbst, seinem Glück und erst recht dem Leben als „Künstler“. Seit mehr als 50 Jahren schreibt der Dichter in der Abgeschiedenheit seines Zuhauses mit Bleistift. Lipuš, der nichts so sehr verabscheut wie Oberflächlichkeit. „Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde; ich schreibe um gelesen zu werden. Ich schreibe, um mich selbst zu retten. Florjan Lipuš, dessen Mutter im KZ Ravensbrück umgebracht wurde, weil man ihr durch eine hinterhältige Falle unterstellen konnte, mit Partisanen zu sympathisieren, dessen Vater bei der Wehrmacht war und der nach dem Tod seiner Mutter allein mit seinem kleinen Bruder im Haus zurückblieb, schreibt gegen das Trauma seiner  Kindheit. Er kämpft gegen das Vergessen, das Vergessen von Geschichte. Er schreibt gegen den Schmerz, gegen das Vergessen unter dem tonnenschweren Gewicht einer Jahrhundertkatastrophe. Lesen Sie „Boštjans Flug“ in der wunderschonen Ausgabe aus dem Suhrkamp Verlag, übersetzt von Johann Strutz! Die Zartheit in seiner Person spiegelt sich in der Zartheit seiner Bilder und Sprache.

Kindheit. Er kämpft gegen das Vergessen, das Vergessen von Geschichte. Er schreibt gegen den Schmerz, gegen das Vergessen unter dem tonnenschweren Gewicht einer Jahrhundertkatastrophe. Lesen Sie „Boštjans Flug“ in der wunderschonen Ausgabe aus dem Suhrkamp Verlag, übersetzt von Johann Strutz! Die Zartheit in seiner Person spiegelt sich in der Zartheit seiner Bilder und Sprache.

Zum Beispiel die 1973 in Frankfurt geborene und in Zürich wohnende Svenja Herrmann mit ihren Gedichten aus den Büchern «Ausschwärmen» und «Die Ankunft der Bäume». Svenja Herrmann schweift mit ihrem inneren Auge, überzeugt mit starken Bildern, erzählt fast ohne Abstraktion, dafür mit leisen, zarten Verschiebungen im Blick, der Wahrnehmung. Ihre Gedichte sind voller Emotionen, so stark, dass die Dichterin selbst beim Vortagen mit ihnen zu ringen hat. Es sind vielschichtige Bilder, helle und dunkle Gedichte, engagiert und stark, voll vom Schmerz über das Vergehen.

Zum Beispiel die 1973 in Frankfurt geborene und in Zürich wohnende Svenja Herrmann mit ihren Gedichten aus den Büchern «Ausschwärmen» und «Die Ankunft der Bäume». Svenja Herrmann schweift mit ihrem inneren Auge, überzeugt mit starken Bildern, erzählt fast ohne Abstraktion, dafür mit leisen, zarten Verschiebungen im Blick, der Wahrnehmung. Ihre Gedichte sind voller Emotionen, so stark, dass die Dichterin selbst beim Vortagen mit ihnen zu ringen hat. Es sind vielschichtige Bilder, helle und dunkle Gedichte, engagiert und stark, voll vom Schmerz über das Vergehen. Zum Beispiel die 1959 in Split geborene Dragica Rajčić, die 1991, nach Ausbruch des Krieges in Ex-Jugoslawien, mit ihren Kindern in die Schweiz flüchtete, aber schon seit 1972 schreibt. Unter anderem Gedichte über einen fast vergessenen Krieg, von dem ich damals auf dem Sofa im Wohnzimmer mithörte, der Dichterin in der Seele ein Trümmerfeld hinterliess. Ein Friedhof von Gefühlen, Geschichten und Gesichtern, die selbst im ausgesprochenen Schmerz nicht schwächer zu werden scheinen. Ihre Gedichte sind voller Sehnsüchte nach Vergangenem und Vergessenem.

Zum Beispiel die 1959 in Split geborene Dragica Rajčić, die 1991, nach Ausbruch des Krieges in Ex-Jugoslawien, mit ihren Kindern in die Schweiz flüchtete, aber schon seit 1972 schreibt. Unter anderem Gedichte über einen fast vergessenen Krieg, von dem ich damals auf dem Sofa im Wohnzimmer mithörte, der Dichterin in der Seele ein Trümmerfeld hinterliess. Ein Friedhof von Gefühlen, Geschichten und Gesichtern, die selbst im ausgesprochenen Schmerz nicht schwächer zu werden scheinen. Ihre Gedichte sind voller Sehnsüchte nach Vergangenem und Vergessenem. Zum Beispiel Thilo Krause, der, 1977 in Dresden geboren, 2012 den Schweizer Literaturpreis erhielt für sein Debüt «Und das ist alles genug» (poetenladen Verlag). Sein auch in seiner äusseren Form wunderbares Buch «Um Dinge ganz zu lassen» ist ein Gedichtband der Erinnerungen. Erinnerungen an die Kindheit, eine Stadt, an die Frisöse im Erdgeschoss seiner Eltern, an Friedhöfe oder an die Elbe. Geschichten in Gedichten mit vielen Leerstellen, Klangbilder in vollendeter Sprache.

Zum Beispiel Thilo Krause, der, 1977 in Dresden geboren, 2012 den Schweizer Literaturpreis erhielt für sein Debüt «Und das ist alles genug» (poetenladen Verlag). Sein auch in seiner äusseren Form wunderbares Buch «Um Dinge ganz zu lassen» ist ein Gedichtband der Erinnerungen. Erinnerungen an die Kindheit, eine Stadt, an die Frisöse im Erdgeschoss seiner Eltern, an Friedhöfe oder an die Elbe. Geschichten in Gedichten mit vielen Leerstellen, Klangbilder in vollendeter Sprache. Auf dem schwarzen T-shirt des ukrainischen Dichters und Schriftstellers Serhij Zhadan stand neben der Illustration eines offenen Kopfes «read the best mind of my generation»! Eine Aufforderung! Und wer die Romane und Gedichte von Serhij Zhadan liest, dessen Roman «Die Erfindung des Jazz im Donbass» von der BBC zum Buch des Jahrzehnts erkührt wurde, erahnt, wie viel Zündstoff im Engagement eines Dichters liegen kann. »Schlimm ist es zu sehen, wie Geschichte entsteht.« Serhij Zhadan beschreibt, was mit ihm auf seinen Reisen ins ostukrainische Kriegsgebiet passiert. Lyrische Momentaufnahmen, Kürzestgeschichten über Menschen, die plötzlich auf zwei verfeindeten Seiten stehen oder nicht mehr wissen, wo sie hingehören und was aus ihnen werden soll. Serhij Zhadan las ukrainisch aus seinem aktuellen Roman «Mesopotanien», einem Roman, der zwischendurch immer wieder mit lyrische Stimme erzählt. Vorgetragen wurde der deutsche Text von der Schriftstellerkollegin Esther Kinsky.

Auf dem schwarzen T-shirt des ukrainischen Dichters und Schriftstellers Serhij Zhadan stand neben der Illustration eines offenen Kopfes «read the best mind of my generation»! Eine Aufforderung! Und wer die Romane und Gedichte von Serhij Zhadan liest, dessen Roman «Die Erfindung des Jazz im Donbass» von der BBC zum Buch des Jahrzehnts erkührt wurde, erahnt, wie viel Zündstoff im Engagement eines Dichters liegen kann. »Schlimm ist es zu sehen, wie Geschichte entsteht.« Serhij Zhadan beschreibt, was mit ihm auf seinen Reisen ins ostukrainische Kriegsgebiet passiert. Lyrische Momentaufnahmen, Kürzestgeschichten über Menschen, die plötzlich auf zwei verfeindeten Seiten stehen oder nicht mehr wissen, wo sie hingehören und was aus ihnen werden soll. Serhij Zhadan las ukrainisch aus seinem aktuellen Roman «Mesopotanien», einem Roman, der zwischendurch immer wieder mit lyrische Stimme erzählt. Vorgetragen wurde der deutsche Text von der Schriftstellerkollegin Esther Kinsky.

Die Literatur riss in Leukerbad den Himmel auf!

Die Literatur riss in Leukerbad den Himmel auf! spielte, sang und las aus seinem neuen und ersten Roman «Die Wiedergeburt der Ameisen», in dem er die Geschichte seiner Familie mit der seines Heimatlandes verknüpft, das ihn verstossen hat. Er, der kaum je wieder einen Fuss in sein Heimatland setzen wird, las, während auf dem Platz draussen chinesische Touristen vorbeiflanieren.

spielte, sang und las aus seinem neuen und ersten Roman «Die Wiedergeburt der Ameisen», in dem er die Geschichte seiner Familie mit der seines Heimatlandes verknüpft, das ihn verstossen hat. Er, der kaum je wieder einen Fuss in sein Heimatland setzen wird, las, während auf dem Platz draussen chinesische Touristen vorbeiflanieren. 100 Jahre Geschichte eines Landes, das kaum je in den Fokus Europas gerät. Ein Epos über die Folgen der Teilung der koreanischen Halbinsel, eine Spionagegeschichte und gleichzeitig ein politischer und historischer Roman multipliziert mit einer ménage à trois, die zwischen die Fronten gerät. Ein Roman mit gewaltiger und überzeugender Sogkraft. Ein Soziogramm der Lügen und Illusionen. Anna Kim ist in Südkorea geboren, dort aber weder zuhause noch beheimatet. Erstaunlich genug, dass sie immer und immer wieder als Südkoreanerin genannt wird, obwohl sie sich dezidiert gegen eine verortete Heimat ausspricht. Trotzdem beschäftigt sich die Autorin mit der Geschichte ihres Herkunftslandes, den Auswüchsen des kalten Krieges in Südostasien im Willen,

100 Jahre Geschichte eines Landes, das kaum je in den Fokus Europas gerät. Ein Epos über die Folgen der Teilung der koreanischen Halbinsel, eine Spionagegeschichte und gleichzeitig ein politischer und historischer Roman multipliziert mit einer ménage à trois, die zwischen die Fronten gerät. Ein Roman mit gewaltiger und überzeugender Sogkraft. Ein Soziogramm der Lügen und Illusionen. Anna Kim ist in Südkorea geboren, dort aber weder zuhause noch beheimatet. Erstaunlich genug, dass sie immer und immer wieder als Südkoreanerin genannt wird, obwohl sie sich dezidiert gegen eine verortete Heimat ausspricht. Trotzdem beschäftigt sich die Autorin mit der Geschichte ihres Herkunftslandes, den Auswüchsen des kalten Krieges in Südostasien im Willen,  diesen Konflikt zu verstehen. «Wie schreibe ich über Vergangenes und Geschichte? Reine Beschreibung reicht mir nicht aus, auch wenn ich mit Recherche tief ins Geschehen eingedrungen bin.» Eine mitreissende Geschichte um Freundschaft, Loyalität, Verrat und das unmögliche Leben in der Diktatur.

diesen Konflikt zu verstehen. «Wie schreibe ich über Vergangenes und Geschichte? Reine Beschreibung reicht mir nicht aus, auch wenn ich mit Recherche tief ins Geschehen eingedrungen bin.» Eine mitreissende Geschichte um Freundschaft, Loyalität, Verrat und das unmögliche Leben in der Diktatur. Georgi Gospodinov ist der grosse Autor der bulgarischen Literatur. Sein viertes bei Droschl auf deutsch erschienene Buch ist eine Sammlung von Erzählungen. «8 Minuten und 19 Sekunden», die Erzählung die dem Buch den Titel gibt, dauert es, bis das Licht von der Sonne die Erde trifft. Genau so viel Zeit, wie Gerogi Gospodinov dem Leser der Geschichte einräumt, um sich mit seinen gleichsam spielerischen wie apokalyptischen Spielereien auseinanderzusetzen. Vielleicht ein Markenzeichen des Autors, der sich gerne der Faszination der Apokalypse hingibt, ohne literarisch der in Mode geratenen Dystopie zu

Georgi Gospodinov ist der grosse Autor der bulgarischen Literatur. Sein viertes bei Droschl auf deutsch erschienene Buch ist eine Sammlung von Erzählungen. «8 Minuten und 19 Sekunden», die Erzählung die dem Buch den Titel gibt, dauert es, bis das Licht von der Sonne die Erde trifft. Genau so viel Zeit, wie Gerogi Gospodinov dem Leser der Geschichte einräumt, um sich mit seinen gleichsam spielerischen wie apokalyptischen Spielereien auseinanderzusetzen. Vielleicht ein Markenzeichen des Autors, der sich gerne der Faszination der Apokalypse hingibt, ohne literarisch der in Mode geratenen Dystopie zu  verfallen. Seine Geschichten entspringen einer Mischung aus Melancholie und Humor, Absurdem und den Erfahrungen aus der bulgarischen Diktatur. Georgi Gospodinov verknüpft Wahrnehmungen, Empfindungen auf seine ganz eigene Art. Für mich eine grosse Entdeckung und ein Versprechen: Höchster Lesegenuss!

verfallen. Seine Geschichten entspringen einer Mischung aus Melancholie und Humor, Absurdem und den Erfahrungen aus der bulgarischen Diktatur. Georgi Gospodinov verknüpft Wahrnehmungen, Empfindungen auf seine ganz eigene Art. Für mich eine grosse Entdeckung und ein Versprechen: Höchster Lesegenuss! John Wray. Ein durch und durch amerikanischer Autor, der 2007 vom Literaturmagazin «Granta» unter die 20 besten jungen US-Autoren gewählt wurde. Aber er spricht deutsch und wird in diesem Sommer in der Arena des Bachmann-Preisschreibens in Klagenfurt mit einem deutschen Text antreten. Ein Amerikaner mit österreichischen Wurzeln und kärntner Akzent. So verzwickt seine Herkunft, so verzahnt sein Roman; eine historisch eingebettete Familiengeschichte über ein ganzes Jahrhundert, wissenschaftliche Einsprengsel über Physik und die Produktion eingelegter Gurken bis hin zum bewusst «schlechten» Science- Fiction und kruden, sektiererischen Verschwörungstheorien. Ein Erzähler, der sich in einer Zeitblase wiederfindet, in der Wohnung seiner schrägen Zwillingstanten, die Tonnen von Zeitungen und anderem Strandgut

John Wray. Ein durch und durch amerikanischer Autor, der 2007 vom Literaturmagazin «Granta» unter die 20 besten jungen US-Autoren gewählt wurde. Aber er spricht deutsch und wird in diesem Sommer in der Arena des Bachmann-Preisschreibens in Klagenfurt mit einem deutschen Text antreten. Ein Amerikaner mit österreichischen Wurzeln und kärntner Akzent. So verzwickt seine Herkunft, so verzahnt sein Roman; eine historisch eingebettete Familiengeschichte über ein ganzes Jahrhundert, wissenschaftliche Einsprengsel über Physik und die Produktion eingelegter Gurken bis hin zum bewusst «schlechten» Science- Fiction und kruden, sektiererischen Verschwörungstheorien. Ein Erzähler, der sich in einer Zeitblase wiederfindet, in der Wohnung seiner schrägen Zwillingstanten, die Tonnen von Zeitungen und anderem Strandgut  sammeln. Grotesk, skurril und kompliziert, aber nie unübersichtlich, wabernd in einem natürlichen Chaos, mit Absicht weit weg aller unnatürlichen Chronologie. Ein Buch, dem ich den Spass des Autors auf jeder Seite «anhöre». John Wray, ein ausserordentlich begnadeter Geschichtenerzähler mit cineastischem Blick und liebevollem, schrulligem Witz. Und wenn er liest, wünscht man dem fabulierenden Erzähler, dass die Verpflichtung des Vorlesens nie endet würde.

sammeln. Grotesk, skurril und kompliziert, aber nie unübersichtlich, wabernd in einem natürlichen Chaos, mit Absicht weit weg aller unnatürlichen Chronologie. Ein Buch, dem ich den Spass des Autors auf jeder Seite «anhöre». John Wray, ein ausserordentlich begnadeter Geschichtenerzähler mit cineastischem Blick und liebevollem, schrulligem Witz. Und wenn er liest, wünscht man dem fabulierenden Erzähler, dass die Verpflichtung des Vorlesens nie endet würde. faszinierenden Gesprächen, solchen auf der Bühne, solchen unterwegs und den vielen vor Ort. Ganz besonders freute ich mich über die Gelegenheit, ein Interview mit der Schriftstellerin Kathy Zarnegin zu führen, über ihren gelungenen Roman «Chaya». In drei Tagen auf literaturblatt.ch!

faszinierenden Gesprächen, solchen auf der Bühne, solchen unterwegs und den vielen vor Ort. Ganz besonders freute ich mich über die Gelegenheit, ein Interview mit der Schriftstellerin Kathy Zarnegin zu führen, über ihren gelungenen Roman «Chaya». In drei Tagen auf literaturblatt.ch!

Urs Faes, 1947 geboren, lebt und arbeitet in Zürich. Seine Werke wurden vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Schweizerischen Schillerpreis und dem Zolliker Kunstpreis. Sein Roman «Paarbildung» stand auf der Shortlist für den Schweizer Buchpreis.

Urs Faes, 1947 geboren, lebt und arbeitet in Zürich. Seine Werke wurden vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Schweizerischen Schillerpreis und dem Zolliker Kunstpreis. Sein Roman «Paarbildung» stand auf der Shortlist für den Schweizer Buchpreis.

Aber Rainer stolpert. Ein erstes Mal mit seinem Roman, der seiner Frivolität wegen den moralischen Vorstellungen der aufstrebenden braunen Bewegung missfällt. Und sein zweiter Stolperer ist sein zweiter Roman, der in der Presse als „Wühlarbeit einer roten Ratte“ diffamiert wird. Rainer gerät unversehens zwischen die Fronten, muss fliehen, zuerst aus seiner Wohnung, später ganz aus Deutschland, mangels Alternativen ins sowjetische Moskau. Gudrun arbeitet nicht mehr als Gewerkschaftssekretärin, sondern an den Maschinen einer Schokoladenfabrik. Rainer mit seinen zwei linken Händen in der „Brigade Karl Marx“, die mit andern das Vorzeigeprojekt Metro in der sowjetischen Hauptstadt zu Ehren Stalins vorantreiben soll. Rainer überlebt die moskauer Jahre nur, weil er Wladimir Gejm kennenlernt, einen hochdekorierten Professor für Mathematik und Sprachwissenschaft an der Lomonosow-Universität. Ein Gelehrter, der mit seiner Wissenschaft der Mnemotik, der Lehre von Ursprung und Funktion der Erinnerung (Keine Erfindung des Autors!) Neuland betritt und darin Rainers Sohn Maykl und seinen eigenen Sohn Rem zu Probanden dieser neuen Technik macht. Zwei Familien wachsen zusammen. Für wenige Jahre bedeutet es das grosse Glück der beiden Kinder Maykl und Rem, die wie Brüder zueinander aufwachsen.

Aber Rainer stolpert. Ein erstes Mal mit seinem Roman, der seiner Frivolität wegen den moralischen Vorstellungen der aufstrebenden braunen Bewegung missfällt. Und sein zweiter Stolperer ist sein zweiter Roman, der in der Presse als „Wühlarbeit einer roten Ratte“ diffamiert wird. Rainer gerät unversehens zwischen die Fronten, muss fliehen, zuerst aus seiner Wohnung, später ganz aus Deutschland, mangels Alternativen ins sowjetische Moskau. Gudrun arbeitet nicht mehr als Gewerkschaftssekretärin, sondern an den Maschinen einer Schokoladenfabrik. Rainer mit seinen zwei linken Händen in der „Brigade Karl Marx“, die mit andern das Vorzeigeprojekt Metro in der sowjetischen Hauptstadt zu Ehren Stalins vorantreiben soll. Rainer überlebt die moskauer Jahre nur, weil er Wladimir Gejm kennenlernt, einen hochdekorierten Professor für Mathematik und Sprachwissenschaft an der Lomonosow-Universität. Ein Gelehrter, der mit seiner Wissenschaft der Mnemotik, der Lehre von Ursprung und Funktion der Erinnerung (Keine Erfindung des Autors!) Neuland betritt und darin Rainers Sohn Maykl und seinen eigenen Sohn Rem zu Probanden dieser neuen Technik macht. Zwei Familien wachsen zusammen. Für wenige Jahre bedeutet es das grosse Glück der beiden Kinder Maykl und Rem, die wie Brüder zueinander aufwachsen. Christoph Hein wurde am 8. April 1944 in Heinzendorf/Schlesien geboren. Nach Kriegsende zog die Familie nach Bad Düben bei Leipzig, wo Hein aufwuchs. Ab 1967 studierte er an der Universität Leipzig Philosophie und Logik und schloss sein Studium 1971 an der Humboldt Universität Berlin ab. Von 1974 bis 1979 arbeitete Hein als Hausautor an der Volksbühne Berlin. Der Durchbruch gelang ihm 1982/83 mit seiner Novelle „Der fremde Freund / Drachenblut“.

Christoph Hein wurde am 8. April 1944 in Heinzendorf/Schlesien geboren. Nach Kriegsende zog die Familie nach Bad Düben bei Leipzig, wo Hein aufwuchs. Ab 1967 studierte er an der Universität Leipzig Philosophie und Logik und schloss sein Studium 1971 an der Humboldt Universität Berlin ab. Von 1974 bis 1979 arbeitete Hein als Hausautor an der Volksbühne Berlin. Der Durchbruch gelang ihm 1982/83 mit seiner Novelle „Der fremde Freund / Drachenblut“.

vollgesogenen Unterhosen. Dann lieber liegen bleiben, für immer, und sterben, jetzt gleich, auf der Stelle. Aber erstaunlicherweise entpuppt sich das Kinderheim als Ort voller Sonderlinge, lauter Jungs mit Geschichten. Bis das Kinderkurheim eines Morgens lichterloh in Flammen steht, Ben zum Held wird und im Jesuitenkolleg St. Blasien landet. Dort nehmen ihn die Schüler in ihre Gemeinschaft auf. Und Sebastian, der Geige spielt, gibt ihm Winnetou zum Lesen: «Muss man kennen.»

vollgesogenen Unterhosen. Dann lieber liegen bleiben, für immer, und sterben, jetzt gleich, auf der Stelle. Aber erstaunlicherweise entpuppt sich das Kinderheim als Ort voller Sonderlinge, lauter Jungs mit Geschichten. Bis das Kinderkurheim eines Morgens lichterloh in Flammen steht, Ben zum Held wird und im Jesuitenkolleg St. Blasien landet. Dort nehmen ihn die Schüler in ihre Gemeinschaft auf. Und Sebastian, der Geige spielt, gibt ihm Winnetou zum Lesen: «Muss man kennen.» Stephan Lohse wurde 1964 in Hamburg geboren. Er studierte Schauspiel am Max-Reinhardt-Seminar in Wien und war unter anderem am Thalia Theater, an der Schaubühne in Berlin und am Schauspielhaus in Wien engagiert. «Ein fauler Gott» ist sein Debütroman. Stephan Lohse lebt in Berlin.

Stephan Lohse wurde 1964 in Hamburg geboren. Er studierte Schauspiel am Max-Reinhardt-Seminar in Wien und war unter anderem am Thalia Theater, an der Schaubühne in Berlin und am Schauspielhaus in Wien engagiert. «Ein fauler Gott» ist sein Debütroman. Stephan Lohse lebt in Berlin.

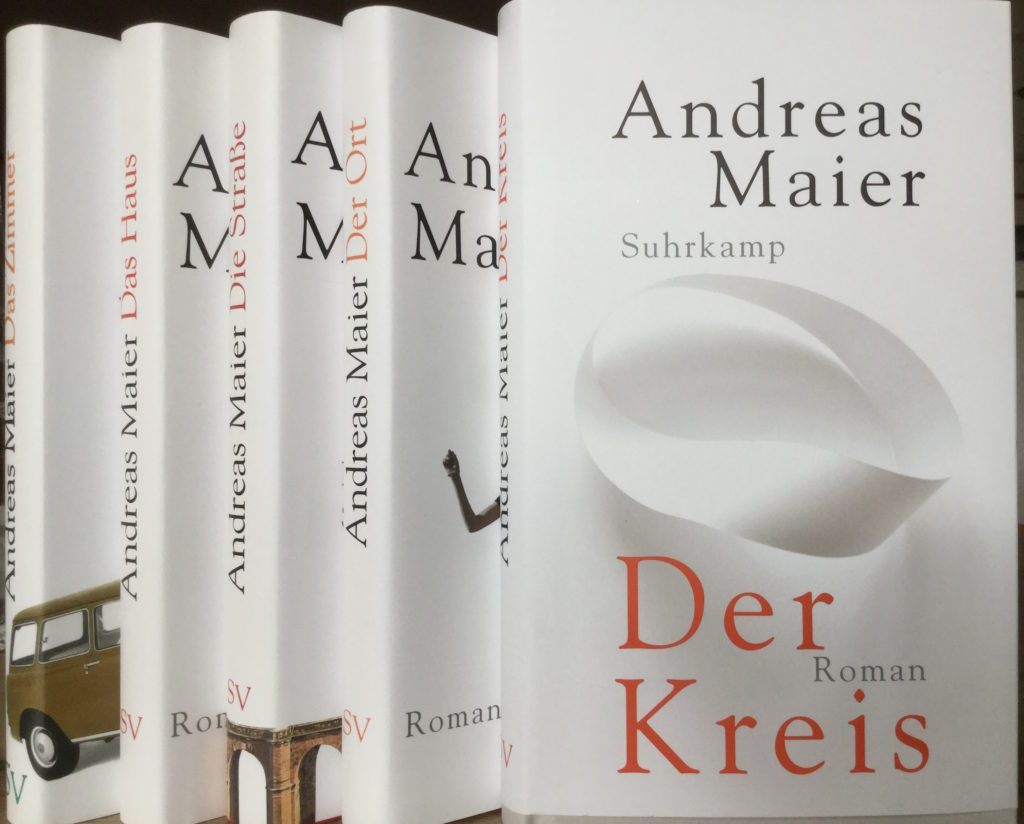

Andreas Maier wurde 1967 im hessischen Bad Nauheim geboren. Er studierte Altphilologie, Germanistik und Philosophie in Frankfurt am Main und ist Doktor der Philosophie im Bereich Germanistik. Er lebte wechselweise in der Wetterau und in Südtirol. Andreas Maier wohnt in Hamburg.

Andreas Maier wurde 1967 im hessischen Bad Nauheim geboren. Er studierte Altphilologie, Germanistik und Philosophie in Frankfurt am Main und ist Doktor der Philosophie im Bereich Germanistik. Er lebte wechselweise in der Wetterau und in Südtirol. Andreas Maier wohnt in Hamburg.

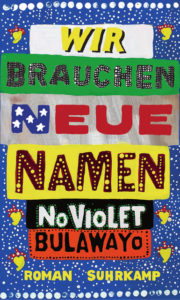

h verliert in Spekulationen, wie das Kind in den Bauch gekommen sein soll und sich in eine Beinahe-Katastrophe hineinmanövriert. Alles ausserhalb von Paradies ist «ausserirdisch», Häuser, Strassen und Menschen genauso wie das Geschehen am und im eigenen Körper. Das Leben der Kinder ist losgelassen, bloss Reaktion auf Bedürfnisse. Die junge Autorin NoViolet Bulawayo erzählt aus einer Kindheit wie der ihren, einem scheinbar verlorenen Leben in den Slums, vergessen von einer desillusionierten, resignierten Mutter und einem aus Südafrika zurückgekehrten und an Aids erkrankten Vater. Paradies ist eine Welt, in der die Kinder gemeinsam überleben lernen, nicht im Ort zuhause, sondern in den Gemeinsamkeiten, der Gemeinschaft, der Freundschaft.

h verliert in Spekulationen, wie das Kind in den Bauch gekommen sein soll und sich in eine Beinahe-Katastrophe hineinmanövriert. Alles ausserhalb von Paradies ist «ausserirdisch», Häuser, Strassen und Menschen genauso wie das Geschehen am und im eigenen Körper. Das Leben der Kinder ist losgelassen, bloss Reaktion auf Bedürfnisse. Die junge Autorin NoViolet Bulawayo erzählt aus einer Kindheit wie der ihren, einem scheinbar verlorenen Leben in den Slums, vergessen von einer desillusionierten, resignierten Mutter und einem aus Südafrika zurückgekehrten und an Aids erkrankten Vater. Paradies ist eine Welt, in der die Kinder gemeinsam überleben lernen, nicht im Ort zuhause, sondern in den Gemeinsamkeiten, der Gemeinschaft, der Freundschaft. NoViolet Bulawayo, geboren 1981 in Simbabwe, zog im Alter von achtzehn Jahren in die Vereinigten Staaten. 2011 gewann sie den Caine Prize for African Writing. Ihr Romandebüt «Wir brauchen neue Namen» ist ein weltweiter Erfolg. NoViolet Bulawayo heisst eigentlich Elizabeth Zandile Tshele und lebte bis zum 18. Lebensjahr in Bulawayo in Simbabwe. Ihren Namen wählte sie sich in Erinnerung an die Stadt, in der sie aufwuchs, und an ihre Mutter: „Mit Mutter zu Hause“.

NoViolet Bulawayo, geboren 1981 in Simbabwe, zog im Alter von achtzehn Jahren in die Vereinigten Staaten. 2011 gewann sie den Caine Prize for African Writing. Ihr Romandebüt «Wir brauchen neue Namen» ist ein weltweiter Erfolg. NoViolet Bulawayo heisst eigentlich Elizabeth Zandile Tshele und lebte bis zum 18. Lebensjahr in Bulawayo in Simbabwe. Ihren Namen wählte sie sich in Erinnerung an die Stadt, in der sie aufwuchs, und an ihre Mutter: „Mit Mutter zu Hause“. Aufs nächste Mal lesen wir wieder ein vielversprechendes Buch:

Aufs nächste Mal lesen wir wieder ein vielversprechendes Buch:

![Kissina[1]](https://literaturblatt.ch/wp-content/uploads/2016/07/Kissina1.jpg) Julia Kissina, 1966 in Kiew geboren, gehörte in den Achtzigern und Neunzigern zur neuen russischen Avantgarde zusammen mit Vladimir Sorokin. Julia Kissina schafft mit Literatur das, was kein Hollywoodfilm, keine Massenmusik, kein grelles Bild, kein gefälliges Theaterspektakel vermag. Sie evoziert Bilder, die sich mit ihrem Geschehen, in Kulissen, Farben und Gerüchen wie durch ein Kaleidoskop in meinem Kopf dauernd neu erfinden, ineinande

Julia Kissina, 1966 in Kiew geboren, gehörte in den Achtzigern und Neunzigern zur neuen russischen Avantgarde zusammen mit Vladimir Sorokin. Julia Kissina schafft mit Literatur das, was kein Hollywoodfilm, keine Massenmusik, kein grelles Bild, kein gefälliges Theaterspektakel vermag. Sie evoziert Bilder, die sich mit ihrem Geschehen, in Kulissen, Farben und Gerüchen wie durch ein Kaleidoskop in meinem Kopf dauernd neu erfinden, ineinande![42532[1]](https://literaturblatt.ch/wp-content/uploads/2016/07/425321-181x300.jpg) rgreifen, nicht wirklich fassbar. Ihre Geschichte flackert, gibt den einen Moment in aller Deutlichkeit preis, um ihn im nächsten Abschnitt zu kippen. Die Autorin ist mit einer Art des Wahrnehmens gesegnet, einem ganz besonderen Sensorium, das mir selbst und wohl den meisten Menschen verwehrt bleibt. Keine Ahnung, ob zu ihrem Segen! Aber wenn ich lese, was und wie sie schreibt, spüre und höre ich in mir, dass es Zwischentöne geben muss, von denen ich in meinem Alltag nicht einmal eine Ahnung habe.

rgreifen, nicht wirklich fassbar. Ihre Geschichte flackert, gibt den einen Moment in aller Deutlichkeit preis, um ihn im nächsten Abschnitt zu kippen. Die Autorin ist mit einer Art des Wahrnehmens gesegnet, einem ganz besonderen Sensorium, das mir selbst und wohl den meisten Menschen verwehrt bleibt. Keine Ahnung, ob zu ihrem Segen! Aber wenn ich lese, was und wie sie schreibt, spüre und höre ich in mir, dass es Zwischentöne geben muss, von denen ich in meinem Alltag nicht einmal eine Ahnung habe.![autor_1177[1]](https://literaturblatt.ch/wp-content/uploads/2016/07/autor_11771-206x300.jpg) ssischen Befindens, das Buch trotz seines Geschehens in der Zukunft eine Antiutopie. Sorokins neuer Roman «Telluria» das Panorama einer dramatisch veränderten Welt, eine «Discokugel» aus 50 verschiedenen Spiegeln zusammengesetzt, 50 Bilder über grosse Träume, Alpträume, über den Kampf um Tellurianägel, eine Droge, die in den Scheitel getrieben, den Alltag und die Umwelt viel näher werden lassen.

ssischen Befindens, das Buch trotz seines Geschehens in der Zukunft eine Antiutopie. Sorokins neuer Roman «Telluria» das Panorama einer dramatisch veränderten Welt, eine «Discokugel» aus 50 verschiedenen Spiegeln zusammengesetzt, 50 Bilder über grosse Träume, Alpträume, über den Kampf um Tellurianägel, eine Droge, die in den Scheitel getrieben, den Alltag und die Umwelt viel näher werden lassen.![9783462048117[1]](https://literaturblatt.ch/wp-content/uploads/2016/07/97834620481171-183x300.jpg) sagt, staune ich über die Klarheit, die Deutlichkeit seiner Worte; wenig, wie in Stein gehauen. Sorokin erschafft einen eigenen, phantastischen Kosmos, der phasenweise mehr an Computerspiele und die Bilder von Hyronimus Bosch erinnert, als an die russisch reale Gegenwart. Ein Text mit 50 Augen, einem grossen Fazettenauge, das versucht, die Welt neu und anders zu sehen. Es braucht Mut, den Roman zu lesen.

sagt, staune ich über die Klarheit, die Deutlichkeit seiner Worte; wenig, wie in Stein gehauen. Sorokin erschafft einen eigenen, phantastischen Kosmos, der phasenweise mehr an Computerspiele und die Bilder von Hyronimus Bosch erinnert, als an die russisch reale Gegenwart. Ein Text mit 50 Augen, einem grossen Fazettenauge, das versucht, die Welt neu und anders zu sehen. Es braucht Mut, den Roman zu lesen.

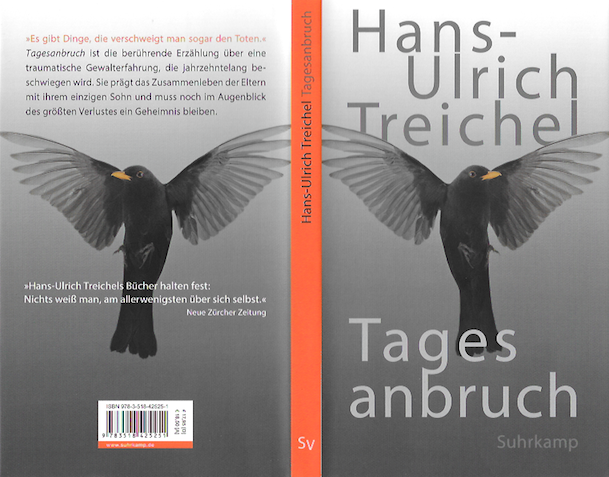

Hans-Ulrich Treichels Romane und Erzählungen beschäftigen sich alle unspektakulär mit Verlust und Verlorenheit. Nichts desto trotz sind sie ein Weckruf zur Offenheit, ein Mahnmal für Ehrlichkeit und Offenheit, genau jene Eigenschaften, die unsere Gesellschaft in Zukunft noch viel dringender brauchen wird.

Hans-Ulrich Treichels Romane und Erzählungen beschäftigen sich alle unspektakulär mit Verlust und Verlorenheit. Nichts desto trotz sind sie ein Weckruf zur Offenheit, ein Mahnmal für Ehrlichkeit und Offenheit, genau jene Eigenschaften, die unsere Gesellschaft in Zukunft noch viel dringender brauchen wird.