Ich heisse Gallus, weil ich vor 56 Jahren in der Stadt St. Gallen zur Welt kam. In meiner Geburtsstadt ist Gallus kein ungewöhnlicher Name. Je weiter man sich aber von St. Gallen entfernt und dabei vielleicht sogar über die Grenzen in die Nachbarländer, kann es passieren, dass man der Ernsthaftigkeit meines Namens zu misstrauen beginnt. Dabei gab vor 1400 Jahren ein von Irland kommender Mönch mit diesem römischen Namen der Buchstadt St. Gallen ihren Namen.

In der Gallus-Stadt aufgewachsen und zu Schule gegangen bin ich durchsetzt von Legenden, die sich um meinen Namensgeber ranken. Der Mann, der um 600 n. Chr. im Wald an einem Bach, unweit des Bodensees eine Klause gründete, habe nur mit Hilfe eines Bären in der unwirtlichen Umgebung überlebt (der Bär im Wappen der Stadt St. Gallen). Er sei vielleicht sogar adeliger Herkunft gewesen und man habe ihn krank auf dem Weg nach Rom zurückgelassen.

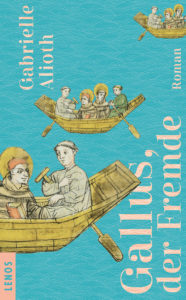

Gabrielle Alioth, die sich nicht erst mit diesem Roman historischen Stoffen annäherte, gelingt von der ersten Seite weg, was ich vor der Lektüre kaum zu hoffen wagte. Sie verfällt nicht der Versuchung, dort weiter zu erzählen, wo die Legenden enden. Sie schmückt nicht aus, was in meinen Kindheitserinnerungen an Halbwahrheiten und «Übermalungen» hängengeblieben ist. In der Kirche St. Martin in St. Gallen, jener Kirche, in der ich zur Erstkommunion ging und gefirmt wurde, in der ich zwischen Vater und Mutter nicht zu weit vorne, aber auch nicht zu weit hinten jeden Sonntag zur Messe ging, prangt an der rechten Seite ein übergrosses Mosaik meines Namensvetters. Ein alter, kräftiger Mann mit stechendem Blick mit einem jungen Bären zu seinen Füssen, der zu ihm aufschaut.

Gallus war damals mit einer Gruppe Mönche vom irischen Bangor auf dem Weg in den heidnischen Süden. Columbanus, ein charismatischer Führer leitete zwölf Brüder auf eine Reise, bei der es kein Zurück geben konnte. Eine Reise in eine Fremde, die so unwirtlich und unbekannt erscheinen musste wie heute ein fremder Planet. Eine Reise, die permanente Lebensgefahr bedeutete, die an sich Martyrium genug war, auf der der Tod in vielerlei Gestalt lauerte und Misstrauen uns Feindschaft nicht nur von aussen drohte, sondern mit Sicherheit ein Teil des Gepäcks war.

Gabrielle Alioth, die viele Jahre in Irland lebte und wohl immer wieder mit der Geschichte dieses Mannes aus dem irischen Bangor konfrontiert wurde, dessen römisch klingender Name irgendwie nicht zu seiner scheinbaren Herkunft passt, hat nicht einfach ein mögliches Abenteuer nacherzählt, die Legende eines «Heiligen» noch einmal bis zur Unkenntlichkeit aufgeblasen, was in der Vergangenheit immer wieder passierte, sondern Fragen gestellt, einem Leben, einem Entscheid, eine Reise ins vollkommen Ungewisse nachgefühlt und nachempfunden. Die Autorin erzählt auf mehreren Ebenen; Als unmittelbare Begleiterin auf der Reise bis an den Ort, an dem er nach der Legende krank geworden hängen blieb. Als Frau, die den alt gewordenen Man zwanzig Jahre später im Kreise seiner neuen Gefährten in der Siedlung unweit des Bodensees besucht und erfahren will, was den Mann damals von seinen Begleitern unumkehrbar Abschied nehmen liess und von der der Frau in der Neuzeit, die den Weg einmal weg aus der Schweiz nach Irland machte und Jahre später, in einer ganz anderen Zeit als Gallus, wieder zurück.

Gabrielle Alioth verknüpft die drei Erzählebenen kunstvoll, spürt nach und zeichnet mit wagen Strichen. Das Leben ist eine Reise. Gallus machte sich damals mit seinen Gefährten um Columbanus auf eine Reise ins Ungewisse, eine Reise an die Grenzen des Möglichen, an den Rand des sicheren Lebens, weg von aller Geborgenheit, weg von aller Gewissheit. Gabrielle Alioth zeichnet weniger ein Leben nach, als das, was aus den Konsequenzen einer Entscheidung entsteht. In «Gallus, der Fremde» bleibt Gallus fremd. Und das ist gut so, denn das wenige, dass aus gesicherten Quellen überliefert wäre, reicht nicht für eine Nacherzählung seines Lebens. Aber der Mann von der grossen Insel im Norden hat etwas mitgebracht, etwas bewirkt. Geblieben ist eine Stadt, die seinen Namen trägt, ein weltbekanntes Kloster – und ein rätselhafter Name.

Gabrielle Alioth verknüpft die drei Erzählebenen kunstvoll, spürt nach und zeichnet mit wagen Strichen. Das Leben ist eine Reise. Gallus machte sich damals mit seinen Gefährten um Columbanus auf eine Reise ins Ungewisse, eine Reise an die Grenzen des Möglichen, an den Rand des sicheren Lebens, weg von aller Geborgenheit, weg von aller Gewissheit. Gabrielle Alioth zeichnet weniger ein Leben nach, als das, was aus den Konsequenzen einer Entscheidung entsteht. In «Gallus, der Fremde» bleibt Gallus fremd. Und das ist gut so, denn das wenige, dass aus gesicherten Quellen überliefert wäre, reicht nicht für eine Nacherzählung seines Lebens. Aber der Mann von der grossen Insel im Norden hat etwas mitgebracht, etwas bewirkt. Geblieben ist eine Stadt, die seinen Namen trägt, ein weltbekanntes Kloster – und ein rätselhafter Name.

«Gallus, der Fremde» nimmt einem mit auf eine Reise ins Unbekannte, im Wissen darum, dass man nie ankommt.

Ein Interview mit der Schriftstellerin:

Sie wanderten einst aus nach Irland, ins Land Ihrer Sehnsüchte. Gallus wanderte 1400 Jahre zuvor auch aus, vielleicht zuerst nach Irland, dann mit Columbanus und seinen Gefährten auf den europäischen Kontinent. Ein Abenteuer ohne Rückkehr. Wohl kaum eine Auswanderung ins Land der Sehnsüchte. Wie weit ist die Figur Gallus zu einem Spiegel geworden?

Ich denke, man darf Gallus und Columbanus neben allen religiösen Motiven, der Peregrination etc., auch eine gewisse Abenteuerlust unterstellen, und es gibt ja auch Historiker, die (etwas zynisch) meinen, die irischen Mönche hätten Irland vor allem deshalb verlassen, weil es ihnen in Irland zu langweilig war. D.h. ich denke schon, dass sie auch ihren „Sehnsüchten“ folgten; und so wie Gallus das Land, in das er auswanderte nicht kannte, habe auch ich Irland nicht gekannt, als ich beschloss, dorthin zu übersiedeln.

Grundsätzlich denke ich, dass Romanfiguren stets Aspekte des Autors/der Autorin spiegeln. Schreibt man über die Gegenwart, wird oft automatisch unterstellt, man/frau schreibe über sich selbst. In sog. historischen Romanen kann man sich als Autorin besser „verstecken“, auf jeden Fall hat mich noch nie jemand gefragt: Wie war’s denn im Kloster? Oder: Haben Sie immer noch ein Verhältnis mit Otto von Schwaben?

Was mich an ihrem Roman beeindruckt ist die Tatsache, dass sie nicht noch weitere Schlaufen um die Legenden des Stadtgründers ziehen. Sie halten sich an die wenigen Fakten und schmücken viel mehr die Umgebung, das Umfeld des Protagonisten als seine Heiligenschein. Brauchte es Überwindung oder war es von Beginn weg Absicht?

Ich finde es stets interessant und beim Schreiben natürlich auch ganz unterhaltsam, Legenden (oder andere vorgegebenen Vorstellungen) zu entlarven bzw. nach Gründen für Legendenbildung zu suchen und deren Entstehungsprozess nachzuzeichnen. Es ist Teil des Perspektivenwechsels, das in einem Roman erlaubt, möglich und auch spannend ist.

Zudem wird Gallus bereits in den Viten als recht widerspenstiger Heiliger dargestellt. Um Gegensatz zu Columba ging es ihm wohl nicht so sehr um seinen eigenen Ruhm und Namen, sondern viel mehr darum, sein Leben so zu führen, wie er es für richtig befand.

Sie fügen in ihren Roman starke Frauenfiguren ein. Zum Beispiel die Frau, die sich 20 Jahre nach Gallus Ankunft im Steinachtobel hartnäckig an die Versen der Mönche heftet, um mehr vom Leben des Siedlungsgründers zu erfahren. Oder ihre Stimme als Erzählerin, als Forscherin. Sieht der weibliche Blick auf eine Zeit, die so patriarchisch geprägt ist, anders?

Ich weiss nicht, ob jene Zeit tatsächlich so „patriarchalisch geprägt“ war. Columba und Gallus kamen aus Irland, in dem zu jener Zeit die Brehon Laws den Frauen eine Gleichberechtigung einräumte, die wohl keltische Wurzeln hatte. Und auch im Burgund war z.B. Brunichilde weit mächtiger und wichtiger als ihre Grosssohn Theuderich.

Ich weiss auch nicht, was „der weibliche Blick“ ist? Ich denke, wir schreiben aus der Summe all unserer Erfahrungen, d.h. alles was wir erleben und erfahren fliesst in unserer Schreiben ein. Das Geschlecht, das im übrigen bekanntlich sehr unterschiedlich erlebt werden kann, ist somit nur einer von vielen Faktoren, die unsere Sicht formen, und ich würde meine eigene Sicht lieber nicht auf meine Weiblichkeit reduzieren lassen.

„Gallus, der Fremde“ ist bei weitem nicht der erste historische Stoff, dem sie sich literarisch annähern. Wo lag die Motivation, dieses Buch zu schreiben? Worin liegt der Reiz, sich immer wieder auf einen neuen historischen Horizont einzustellen?

Die Historie gibt Fakten vor, eine Art Skelett. Die Herausforderung beim Schreiben eines Romanes mit historischem Hintergrund ist es, die Lücken zwischen diesen Fakten mit einer glaubwürdigen Fiktion zu füllen. Gleichzeitig ist dies auch das Privileg der Romanschreiberin: Dort, wo der Historiker schwiegen muss, weil ihm die Fakten fehlen, hat sie die Freiheit, über das zu spekulieren, was gewesen sein könnte.

Ein weiterer Reiz ist sicher die unter 1) genannte Möglichkeit, sich als Autorin in der Historie zu verstecken.

Und konkret zu Gallus: Diese sehr frühe Zeit hat den Vorteil, dass wir nur wenige Fakten haben, d.h. wir wissen bald einmal, was man weiss und was man nicht weiss. D.h. das Ausmass der Spekulation ist breiter als in anderen Epochen.

Grundsätzlich aber, denke ich, sind es stets einzelne Schicksale, bzw. Fragen, die diese Schicksale aufwerfen, die mich (unabhängig von der Epoche) gepackt und fasziniert haben. Bei Gallus war es die Frage nach dem, was ihn mit Columbanus verband. Was hält diese beiden willensstarken, eigensinnigen Männer über 20 Jahre zusammen, und warum trennen sie sich dann doch ? Was ist in Bregenz zu Ende gegangen? Was hat Gallus die Freiheit gegeben, sich gegen Columbanus aufzulegen? Was hat ihm die Kraft gegeben, Columbanus› Strafe und die Trennung zu ertragen?

Ist „Gallus der Fremde“ ein Fremder geblieben?

Sicher ist, dass er sich nicht vereinnahmen liess. Er weigerte sich, Bischof zu werden, beharrte darauf, in seiner „Einsiedelei“ (die – so Cornel Dora – ja eigentlich eine Mehrsiedelei ist) zu bleiben.

Zudem denke ich aufgrund meiner eigenen Erfahrungen – und ich lebe nun seit 34 Jahren in Irland, also länger als ich in der Schweiz gelebt habe –, dass Exilierte, Emigranten und Migranten jenseits aller Integrationswünsche und -bestrebungen und unabhängig davon, wie «zuhause“ sie sich an einem Ort fühlen, fremd sind und fremd bleiben und dass dies ein ehrlicherer Zustand ist, als eine oberflächliche oder künstlich geschaffene Zugehörigkeit. Und es ist auch ein durchaus erstrebenswerter Zustand. Er hat Gallus erlaubt, im Steinachtal zum dem zu werden, was er war, u.a. dem Namensgeber für Kloster, Stadt und Kanton. Denn es war Gallus› Vergangenheit, der Weg, den er zurückgelegt hatte, sein Fremdsein, das ihn speziell machte. Wäre er aus Arbon oder Steinach gekommen, hätte sich niemand um ihn gekümmert. Und das Fremdsein und -bleiben hat mir erlaubt, über ihn zu schreiben, weil ich selbst weder hier noch da hin gehöre.

Gabrielle Alioth, geboren 1955 in Basel, war als Konjunkturforscherin und Übersetzerin tätig, bevor sie sich dem Schreiben zuwandte. 1990 publizierte sie ihren ersten, preisgekrönten Roman «Der Narr». Es folgten zahlreiche weitere Romane, Kurzgeschichten, Essays sowie mehrere Reisebücher und Theaterstücke. Daneben ist sie journalistisch tätig und unterrichtet an der Hochschule Luzern. Seit 1984 lebt Gabrielle Alioth in Irland.

Gabrielle Alioth, geboren 1955 in Basel, war als Konjunkturforscherin und Übersetzerin tätig, bevor sie sich dem Schreiben zuwandte. 1990 publizierte sie ihren ersten, preisgekrönten Roman «Der Narr». Es folgten zahlreiche weitere Romane, Kurzgeschichten, Essays sowie mehrere Reisebücher und Theaterstücke. Daneben ist sie journalistisch tätig und unterrichtet an der Hochschule Luzern. Seit 1984 lebt Gabrielle Alioth in Irland.

Webseite der Autorin

Beitragsbild © Sandra Kottonau

Sie kennen Christian Kracht nicht? Er war schon einmal Träger des Schweizer Buchpreises und ist mit jedem seiner Bücher im Gespräch, sei es unter Rezensent:innen, Feuilletonist:innen oder engagierten Leser:innen. Ein Mann, der einem förmlich zur Auseinandersetzung zwingt. Dass er das auch mit seinem neuen Roman «Eurotrash», ja sogar mit dem Titel alleine schafft, lässt einem staunen. Für die einen ist Christian Kracht eine Lichtgestalt im helvetischen Literaturhimmel, auch wenn an ihm und seinem Schreiben so gar nichts Helvetisches ist. Wäre Christian Kracht nicht für den Schweizer Buchpreis nominiert, hätte ich sein Buch wohl nicht gelesen. Denn eines braucht sein Buch mit Sicherheit nicht: meinen Senf.

Sie kennen Christian Kracht nicht? Er war schon einmal Träger des Schweizer Buchpreises und ist mit jedem seiner Bücher im Gespräch, sei es unter Rezensent:innen, Feuilletonist:innen oder engagierten Leser:innen. Ein Mann, der einem förmlich zur Auseinandersetzung zwingt. Dass er das auch mit seinem neuen Roman «Eurotrash», ja sogar mit dem Titel alleine schafft, lässt einem staunen. Für die einen ist Christian Kracht eine Lichtgestalt im helvetischen Literaturhimmel, auch wenn an ihm und seinem Schreiben so gar nichts Helvetisches ist. Wäre Christian Kracht nicht für den Schweizer Buchpreis nominiert, hätte ich sein Buch wohl nicht gelesen. Denn eines braucht sein Buch mit Sicherheit nicht: meinen Senf. Schon ein bisschen anders verhält es sich mit Martina Clavadetscher und Michael Hugentobler Schon alleine deshalb, weil beide schon meine Gäste waren, sei es in einer moderierten Lesung oder bei «Literatur am Tisch», einer ganz intimen Veranstaltung.

Schon ein bisschen anders verhält es sich mit Martina Clavadetscher und Michael Hugentobler Schon alleine deshalb, weil beide schon meine Gäste waren, sei es in einer moderierten Lesung oder bei «Literatur am Tisch», einer ganz intimen Veranstaltung.  Michael Hugentobler ist ein Reisender. Dass er, der nun sesshaft geworden ist und Familie hat, 13 Jahre auf Reisen war, das spürt man seinem Schreiben an. Wahrscheinlich ist sein Reservoir an Bildern und Geschichten unerschöpflich, was seinen Lesern nur recht sein kann, denn Michael Hugentobler macht Türen auf. Als Reisender nach Innen und nach Aussen, nach unzähligen Reportagen für namhafte Magazine nimmt mich Michael Hugentobler mit auf eine Reise nach Südamerika, spürt einem Indianerstamm nach, von dem nur ein Buch mit Wörtern übrig geblieben ist. Schon sein erster Roman «Louis oder Der Ritt auf der Schildkröte» riss mich mit ins 19. Jahrhundert, zuerst ins Wallis, dann zu den Aborigines in Australien und am Ende zum Finale nach London. Dorthin, wo auch sein zweiter, nun nominierter Roman «Feuerland» seinen Ursprung hat. Bilderstarke Literatur!

Michael Hugentobler ist ein Reisender. Dass er, der nun sesshaft geworden ist und Familie hat, 13 Jahre auf Reisen war, das spürt man seinem Schreiben an. Wahrscheinlich ist sein Reservoir an Bildern und Geschichten unerschöpflich, was seinen Lesern nur recht sein kann, denn Michael Hugentobler macht Türen auf. Als Reisender nach Innen und nach Aussen, nach unzähligen Reportagen für namhafte Magazine nimmt mich Michael Hugentobler mit auf eine Reise nach Südamerika, spürt einem Indianerstamm nach, von dem nur ein Buch mit Wörtern übrig geblieben ist. Schon sein erster Roman «Louis oder Der Ritt auf der Schildkröte» riss mich mit ins 19. Jahrhundert, zuerst ins Wallis, dann zu den Aborigines in Australien und am Ende zum Finale nach London. Dorthin, wo auch sein zweiter, nun nominierter Roman «Feuerland» seinen Ursprung hat. Bilderstarke Literatur! Überraschend, zumindest für mich, sind die Nominierten Veronika Sutter und Thomas Duarte. Veronika Sutter erschien bisher gar nicht auf meinem Schirm (was nichts heissen soll) und von Thomas Duarte hörte ich nur, weil sein literarisches Debüt 2020 mit dem Studer/Ganz-Preis für das beste unveröffentlichte Debüt ausgezeichnet würde (was noch kein Grund gewesen war, das Buch zu besorgen). Da sind also ganz offensichtlich Versäumnisse meinerseits nachzuholen.

Überraschend, zumindest für mich, sind die Nominierten Veronika Sutter und Thomas Duarte. Veronika Sutter erschien bisher gar nicht auf meinem Schirm (was nichts heissen soll) und von Thomas Duarte hörte ich nur, weil sein literarisches Debüt 2020 mit dem Studer/Ganz-Preis für das beste unveröffentlichte Debüt ausgezeichnet würde (was noch kein Grund gewesen war, das Buch zu besorgen). Da sind also ganz offensichtlich Versäumnisse meinerseits nachzuholen. Und von Thomas Duarte’s Debüt «Was der Fall ist» heisst es: «Ein Mann erscheint mitten in der Nacht auf einem Polizeiposten und erzählt, wie sein bislang eintöniges Leben aus den Fugen geraten ist. Jahrzehntelang hat er für einen wohltätigen Verein gearbeitet, jetzt wird er plötzlich wegen Unregelmässigkeiten bei der Geldvergabe verdächtigt. Und nicht nur das: Im Hinterzimmer seines Büros, in dem er zeitweise selbst hauste, lässt er neuerdings die illegal arbeitende Putzfrau Mira wohnen. In seinem wahnwitzigen Bericht, dessen Charme und Menschlichkeit aber selbst den Polizisten nicht kaltlassen, entsteht das Portrait eines modernen Antihelden, der einen überraschend fröhlichen Nihilismus zum Besten gibt.»

Und von Thomas Duarte’s Debüt «Was der Fall ist» heisst es: «Ein Mann erscheint mitten in der Nacht auf einem Polizeiposten und erzählt, wie sein bislang eintöniges Leben aus den Fugen geraten ist. Jahrzehntelang hat er für einen wohltätigen Verein gearbeitet, jetzt wird er plötzlich wegen Unregelmässigkeiten bei der Geldvergabe verdächtigt. Und nicht nur das: Im Hinterzimmer seines Büros, in dem er zeitweise selbst hauste, lässt er neuerdings die illegal arbeitende Putzfrau Mira wohnen. In seinem wahnwitzigen Bericht, dessen Charme und Menschlichkeit aber selbst den Polizisten nicht kaltlassen, entsteht das Portrait eines modernen Antihelden, der einen überraschend fröhlichen Nihilismus zum Besten gibt.»

Werner Rohner, geboren 1975 in Cala D’or. 2014 erschien sein Debüt «Das Ende der Schonzeit» bei Lenos. Der Roman wurde mit einem Werkjahr der Stadt Zürich ausgezeichnet, war für das beste deutschsprachige Debüt beim Rauriser Literaturpreis nominiert und erschien 2017 auf Französisch unter dem Titel «Fin de Trêve» bei Les Editions de l´Aires.

Werner Rohner, geboren 1975 in Cala D’or. 2014 erschien sein Debüt «Das Ende der Schonzeit» bei Lenos. Der Roman wurde mit einem Werkjahr der Stadt Zürich ausgezeichnet, war für das beste deutschsprachige Debüt beim Rauriser Literaturpreis nominiert und erschien 2017 auf Französisch unter dem Titel «Fin de Trêve» bei Les Editions de l´Aires.

Gabrielle Alioth, geboren 1955 in Basel, war als Konjunkturforscherin und Übersetzerin tätig, bevor sie sich dem Schreiben zuwandte. 1990 publizierte sie ihren ersten, preisgekrönten Roman «Der Narr». Es folgten zahlreiche weitere Romane, Kurzgeschichten, Essays sowie mehrere Reisebücher und Theaterstücke. Daneben ist sie journalistisch tätig und unterrichtet an der Hochschule Luzern. Seit 1984 lebt Gabrielle Alioth in Irland. Ihr neuster Roman «Gallus, der Fremde» erschien bei Lenos. Im Waldgut Verlag erscheint im März erstmals ein Gedichtband «Der Mantel der Dichterin».

Gabrielle Alioth, geboren 1955 in Basel, war als Konjunkturforscherin und Übersetzerin tätig, bevor sie sich dem Schreiben zuwandte. 1990 publizierte sie ihren ersten, preisgekrönten Roman «Der Narr». Es folgten zahlreiche weitere Romane, Kurzgeschichten, Essays sowie mehrere Reisebücher und Theaterstücke. Daneben ist sie journalistisch tätig und unterrichtet an der Hochschule Luzern. Seit 1984 lebt Gabrielle Alioth in Irland. Ihr neuster Roman «Gallus, der Fremde» erschien bei Lenos. Im Waldgut Verlag erscheint im März erstmals ein Gedichtband «Der Mantel der Dichterin». Rezension von «Gallus, der Fremde» auf literaturblatt.ch

Rezension von «Gallus, der Fremde» auf literaturblatt.ch

Gabrielle Alioth, geboren 1955 in Basel, war als Konjunkturforscherin und Übersetzerin tätig, bevor sie sich dem Schreiben zuwandte. 1990 publizierte sie ihren ersten, preisgekrönten Roman «Der Narr». Es folgten zahlreiche weitere Romane, Kurzgeschichten, Essays sowie mehrere Reisebücher und Theaterstücke. Daneben ist sie journalistisch tätig und unterrichtet an der Hochschule Luzern. Seit 1984 lebt Gabrielle Alioth in Irland.

Gabrielle Alioth, geboren 1955 in Basel, war als Konjunkturforscherin und Übersetzerin tätig, bevor sie sich dem Schreiben zuwandte. 1990 publizierte sie ihren ersten, preisgekrönten Roman «Der Narr». Es folgten zahlreiche weitere Romane, Kurzgeschichten, Essays sowie mehrere Reisebücher und Theaterstücke. Daneben ist sie journalistisch tätig und unterrichtet an der Hochschule Luzern. Seit 1984 lebt Gabrielle Alioth in Irland.

„Alex und Nelli“ ist keine Liebesgeschichte. Aber die Geschichte verlorener Liebe. Alexander glaubt sich von aller Liebe verlassen, lässt alles zurück, kappt alles. Nelli sucht nicht nur nach Alexander, auch nach dem was er ihr genommen hatte, nach dem, was ihr das Leben doch versprochen hatte, die Liebe. Alexander taucht ab, verschwindet, wird zusammengeschlagen, bleibt liegen als Haufen Elend. Was ihn am Leben lässt, ist die wiedergefundene Liebe zum Leben, das absolut reduzierte Sein.

„Alex und Nelli“ ist keine Liebesgeschichte. Aber die Geschichte verlorener Liebe. Alexander glaubt sich von aller Liebe verlassen, lässt alles zurück, kappt alles. Nelli sucht nicht nur nach Alexander, auch nach dem was er ihr genommen hatte, nach dem, was ihr das Leben doch versprochen hatte, die Liebe. Alexander taucht ab, verschwindet, wird zusammengeschlagen, bleibt liegen als Haufen Elend. Was ihn am Leben lässt, ist die wiedergefundene Liebe zum Leben, das absolut reduzierte Sein. Andrea Gerster, geboren 1959, lebt als freie Journalistin und Schriftstellerin in der Ostschweiz. Die mehrfach ausgezeichnete Autorin hat Romane, Erzählbände sowie weitere Erzählungen in Literaturzeitschriften und Anthologien veröffenlicht. Andrea Gerster ist zudem Progammverantwortliche im Literaturhaus Lichtenstein.

Andrea Gerster, geboren 1959, lebt als freie Journalistin und Schriftstellerin in der Ostschweiz. Die mehrfach ausgezeichnete Autorin hat Romane, Erzählbände sowie weitere Erzählungen in Literaturzeitschriften und Anthologien veröffenlicht. Andrea Gerster ist zudem Progammverantwortliche im Literaturhaus Lichtenstein. Buchvernissage «Alex und Nelli»

Buchvernissage «Alex und Nelli»

Tom Zürcher (1966) ist Zürcher, freier Texter und Schriftsteller. Vor bald 20 Jahren erschien bei Eichborn sein erster Roman «Högo Sopatis ermittelt», von dem im Klappentext steht: «Eine durchgedrehte Schweizer-Qualitäts-Detektivgeschichte…» und von der Zürcher Kantonalbank: «Wir wünschen allen Schriftstellern viel Erfolg und ein reiches Leben.» Ich auch. 😉

Tom Zürcher (1966) ist Zürcher, freier Texter und Schriftsteller. Vor bald 20 Jahren erschien bei Eichborn sein erster Roman «Högo Sopatis ermittelt», von dem im Klappentext steht: «Eine durchgedrehte Schweizer-Qualitäts-Detektivgeschichte…» und von der Zürcher Kantonalbank: «Wir wünschen allen Schriftstellern viel Erfolg und ein reiches Leben.» Ich auch. 😉