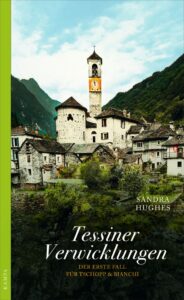

Der Kampa Verlag mausert sich! Nicht nur als der Verlag mit der Nobelpreisträgerin Olga Tokarcuk, der mit einem exquisiten und feinst edierten Belletristikprogramm, sondern neben den Maigret-Romanen aus dem unendlich scheinenden Georges-Simenon-Reservoir mit einem Krimireigen, der es in sich hat.

Neben Louise Penny, Hansjörg Schertenleib, Gian Maria Calonder alias Tim Krohn und andern, schreibt auch Sandra Hughes Krimis im Gewand des Kampa Verlags. Krimis rund um das Ermittlerduo Emma Tschopp und Commissario Bianchi.

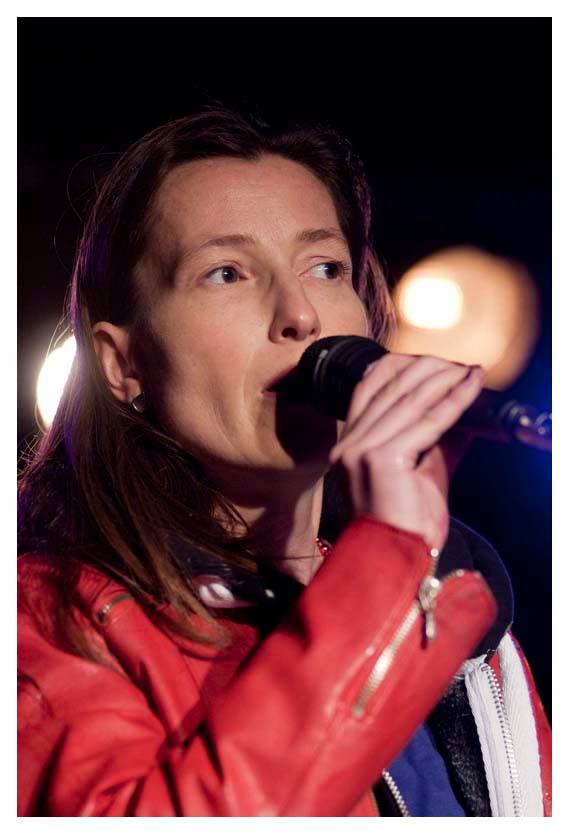

Interview mit Sandra Hughes:

Eine junge Frau, von der alle sagen, sie hätte keine Feinde, alle hätten sie gemocht, ist das Opfer oder zumindest eines deiner Opfer in deinem ersten Krimi. Was stand beim Schreiben am Beginn; das Verbrechen oder eine andere Szenerie?

Zu Beginn standen die Pastafabrik und die Familie, die sie in dritter Generation betreibt. Gegen aussen viel Tradition, gemeinsames Einstehen für Qualität. Aber was verbirgt sich dahinter? Hinter Fassade, Fleiss und demonstriertem Familiensinn? Da fantasiere ich, da kommt sofort Lust auf, dahinter zu schauen.

Eine junge Frau wird erschlagen. Sie liegt mit blau gewordener Haut tot im Kühlraum einer kleinen Pastafabrik, einer Pastamanufaktur. Warum müssen Menschen sterben, damit daraus ein Krimi wird? Welche Seite des Menschen wird mit Krimis bedient? Wie schwer fiel es dir, die junge Frau sterben zu lassen.

Es fiel mir leicht, sie sterben zu lassen. Das hängt bestimmt damit zusammen, dass ich keinen Bezug zur Figur der jungen Frau habe. Dafür kenne ich sie zu wenig. Ich setze sie ganz strategisch als Opfer ein. Gerade weil sie jung, unschuldig und nett ist, zeigt sie umso brutaler auf, worauf mein Interesse sich richtet: Was muss geschehen sein, dass ein Mensch einen anderen Menschen umbringt? Einen solch netten Menschen? Wie verletzt, versehrt, ohnmächtig muss jemand sein, wie krass eine Konstellation?

Stefanie Schwendener, die junge Frau im Kühlraum, ist nicht das einzige Opfer in deinem Roman, nicht einmal die einzige Tote. Da ist die Familie Savelli, eine alt eingesessene Familie, die die Pastamanufaktur betreibt. Ein alt und schrullig gewordener Patron, sein Schwiegersohn, der die Firma leitet, seine Frau, die Tochter des Patrons und ihre zwei Brüder. Ein Ensemble, das du wie in einem alten Agathe Christie Krimi sich versammeln lässt, jeder mit Gründen genug, ein Verbrechen zu begehen. Wie weit holt man sich als Krimiautorin Bilder aus eigener Krimilektüre?

Ich bin mit der Krimilektüre in die Lehre bei anderen Autorinnen und Autoren gegangen. Sie hat mir ein Feld von Möglichkeiten eröffnet. Beim eigenen Konzipieren bin ich inspiriert gewesen vom Vorgehen, einen Erzählstrang von ganz weit – von Ort und Zeit her – einzubringen, der vermeintlich nichts mit der Klärung des Verbrechens zu tun hat, sich dann aber zunehmend mit dem aktuellen Geschehen verflechtet.

Ein weiteres Opfer kommt aus einem Kinderheim, das von „Barmherzigen Schwestern“ geführt wird. Du nennst dieses Kinderheim „Ballenmoos“. Du fiktionalisierst es, entlehnst den Skandal aus der Realität, wo es doch auch in der Schweiz religiös geführte Kinderheime gab, in denen regelrechte Gräueltaten begangen wurden. Braucht es diesen Schritt des Fiktionalisierens? War da auch die Lust, in eine Eiterbeule zu stechen?

Fiktionalisieren ist für mich zwingend, ich bin Romanautorin und nicht Journalistin. Das gibt mir die Freiheit, die mir beim Schreiben so gefällt. Ich darf fantasieren, muss nicht investigativ aufdecken. Insofern: Nein, keine Lust, in eine Eiterbeule zu stechen. Aber weil mich diese Missbräuche in den Kinderheimen so beschäftigten, nachdem ich via Internetrecherchen zufällig auf deren Aufarbeitung kam, haben sie jetzt eine Rolle im Roman bekommen. Auch hier die Frage, die mich umtreibt: Was muss geschehen sein, dass ein Mensch – im Fall hier eine Ordensschwester – ein Kind quält?

Du hast beim Limmat Verlag die Romane „Lee Gustavo“ und „Maus im Kopf“ herausgegeben. Beim Dörlemann Verlag die Liebesgeschichte „Zimmer 307“ und den Roman „Fallen“, der sich schon ganz nahe am Typ Krimi einreihen lässt. War dein Weg zum Krimi für dich absehbar?

Nein. Es ist das Konzept der Rache, das mich im Schreiben immer schon beschäftigt. Rache kommt in allen bisherigen Romanen vor. Auf je eigene Weise, aber nirgendwo im Sinn von «Whodunit». Das wurde nun erst im «richtigen» Krimi wichtig und forderte mich zu einem ganz anderen Vorgehen beim Schreiben heraus, nämlich die Geschichte vom Ende her zu konzipieren.

Emma Tschopp, deine Ermittlerin. Kannst du etwas darüber erzählen, wie du auf diese Person gekommen bist, wie du sie gebaut hast?

Ich wollte eine Baselbieter Polizistin, eine starke, lebenserfahrene Frau. Das war mein Grundanliegen. In allem anderen laufe ich Emma Tschopp hinterher: Wenn sie ermittelt, aufbraust, sinniert, stolpert, fröhlich ist. Ich mag sie sehr gern, es macht mir Freude, ihr schreibend zu folgen.

Wenn Emma Tschopp auch für künftige Krimis eine gute Figur machen soll, muss man sie so konstruieren, dass sie als Person gleichzeitig nahe kommt und doch ein weites Feld bietet, sie nach und nach auszuleuchten. Wir Leser erfahren zwar einiges, auch dass man sie schätzt als Kriminologin, dass sie durchaus attraktiv sein muss, denn der Tessiner Commissario Bianchi verhält sich dementsprechend. Muss von der Hauptperson, von Emma Tschopp bei dir alles schon ausgeleuchtet sein oder sind da auch für dich noch geschlossene Türen?

Auf jeden Fall geschlossene Türen. Einen Menschen kennenzulernen scheint mir ein Prozess zu sein, der immer weitergeht.

Fast am Schluss des Romans lässt du die Vermittlerin Emma Tschopp sagen: „Mein ganzes Arbeitsleben lang kämpfe ich schon für die Gerechtigkeit. Aber es gibt keine.“ Kannst du diesen Satz erläutern?

Emmas Erfahrung seit Kind: Die Menschen sind ungerecht, unser System ist es auch. Warum wurde ihr rothaariger Schulkollege verspottet und ausgeschlossen? Hat sich bei den Spöttern irgendetwas verändert, weil Emma sich für ihren Kollegen eingesetzt hatte? Nein. Bringt Emmas und Marcos Aufklärung des Mordes mehr Licht ins Leben der Eltern, die ihre Tochter verloren haben? Nicht wirklich. Im Gegenteil: Sie zieht noch einen Menschen mit in den Abgrund, wobei da nicht mehr verraten sein soll. Trotzdem macht Emma immer weiter, sie kann nicht anders. Dafür bewundere ich sie.

Der Fabrikant Savelli gibt Hartweizengries und Wasser in einen grossen Behälter und vermengt beides zu einem zähen Brei, der Teig, der dann zu Teigwaren verarbeitet wird. Was braucht es für einen guten Krimi? Reicht ein guter Plot und viel Wasser?

Die Sprache ist wichtig, im Kriminalroman genauso wie in meinen bisherigen Romanen. Bei allem Bemühen um Glaubwürdigkeit von Geschichte und Figuren, um Aufrechterhaltung der Spannung, um gut dosierte Hinweisbrocken, die ich einstreue, ist die Sprache zentral: Sie muss aus den Figuren herauskommen, ihnen und deren Geschichte angemessen sein. Das bedeutet viel Arbeit und damit viel Zeit, die ich dafür aufwende.

Der Krimi, dein Roman, entschlüsselt sich wie jeder Krimi erst auf den letzten Seiten. Liest man deinen Krimi zum zweiten Mal, zeigt es sich, dass du gut dosiert ganz viele Hinweise in deinen Krimi einstreutest, die bei einer erneuten Lektüre glasklar werden, bei einer ersten Lektüre rätselhaft, fast kryptisch bleiben. Ein Kapitel auf Seite 82 besteht aus bloss sieben Wörtern, drei Sätzen. Ich habe deinen Krimi zweimal gelesen. Was aber wohl nicht die Regel ist, weil ja dann der Plot bekannt ist, das Rätsel gelöst. Da entgeht einem doch einiges?

Zuerst: Es freut mich sehr, dass du meinen Krimi zweimal gelesen hast, die Hinweise als gut dosiert einschätzt. Diese Hinweise haben mir nämlich viel abverlangt. Ja, bei «normaler» Lektüre, das heisst einmaligem Lesen, entgeht einem einiges. Aber das ist egal. Was gibt es für mich als Autorin Schöneres, als wenn die Leserinnen und Leser voll in die Geschichte eintauchen? Sie im besten Fall verschlingen, angetrieben durch Neugier, Lust, dem Rätsel auf die Spur zu kommen?

Sandra Hughes, geboren 1966, wuchs in Luzern auf und lebt mit ihrer Familie in Allschwil bei Basel. Mit der Polizistin Emma Tschopp teilt sie die Vorliebe für Bistecca (saignant) und Blauschimmelkäse. Bisher schrieb sie Romane für Erwachsene und eine Geschichte für Kinder.

Als ich zusammen mit der Schriftstellerin Sandra Hughes über den Marktplatz auf das Pentorama zuging, musste die Schriftstellerin erst einmal stehen bleiben und ihr Handy zücken, um ein Foto von dem Veranstaltungsort zu schiessen. «Das glaubt mir kein Mensch!» Wenige Wochen vor der Durchführung der Kulturnacht hatte man uns am ursprünglichen Ort «ausgeladen», weil eine coronakonforme Durchführung einer Lesung nicht gewährleistet werden konnte. So verschob man kurzerhand ins Pentorama, in eine Halle, die voll mehrere tausend BesucherInnen fassen kann. Eine Krimilesung in einer Halle? Würde das gut gehen?

Als ich zusammen mit der Schriftstellerin Sandra Hughes über den Marktplatz auf das Pentorama zuging, musste die Schriftstellerin erst einmal stehen bleiben und ihr Handy zücken, um ein Foto von dem Veranstaltungsort zu schiessen. «Das glaubt mir kein Mensch!» Wenige Wochen vor der Durchführung der Kulturnacht hatte man uns am ursprünglichen Ort «ausgeladen», weil eine coronakonforme Durchführung einer Lesung nicht gewährleistet werden konnte. So verschob man kurzerhand ins Pentorama, in eine Halle, die voll mehrere tausend BesucherInnen fassen kann. Eine Krimilesung in einer Halle? Würde das gut gehen? Es ging gut. Auch wenn sich der Ansturm auf die Lesung in Grenzen hielt, war doch die Konkurrenz von Dutzenden anderer Veranstaltungen im Ort gross, vielfältig und potent. Sandra Hughes nahm die Lauschenden mit nach Meride in die Pastamanufktur der Familie Savelli ,einer alteingesessenen Pastadynastie im Ort. Eine kleine Fabrik mit langer Tradition, eine Perle im Ort am Fusse des Monte San Giorgio, Weltkulturerbe und weit herum bekannt für seine prähistorischen Fossilienfunde. Die junge Kindergärtnerin Stefanie Schwendener wird eines Morgens vom alten Patron der Pastamanufaktur tot im Kühlraum der kleinen Fabrik gefunden. Eine Katastrophe für die Familien, jene des Opfers, die der Manufaktur und fürs Dorf, das sich in Schockstarre befindet.

Es ging gut. Auch wenn sich der Ansturm auf die Lesung in Grenzen hielt, war doch die Konkurrenz von Dutzenden anderer Veranstaltungen im Ort gross, vielfältig und potent. Sandra Hughes nahm die Lauschenden mit nach Meride in die Pastamanufktur der Familie Savelli ,einer alteingesessenen Pastadynastie im Ort. Eine kleine Fabrik mit langer Tradition, eine Perle im Ort am Fusse des Monte San Giorgio, Weltkulturerbe und weit herum bekannt für seine prähistorischen Fossilienfunde. Die junge Kindergärtnerin Stefanie Schwendener wird eines Morgens vom alten Patron der Pastamanufaktur tot im Kühlraum der kleinen Fabrik gefunden. Eine Katastrophe für die Familien, jene des Opfers, die der Manufaktur und fürs Dorf, das sich in Schockstarre befindet.

Heute feiert Peter Bichsel, der «Grand Old Man der Schweizer Literatur», seinen 85. Geburtstag. Alle, die lesen, gratulieren! Alle, die nicht lesen, haben zu viele Geschenke versäumt. Aber die Tür ist nicht zugeschlagen. Wer das Buch von Sieglinde Geisel liest, das sich ganz eng an die aufgezeichneten Gespräche mit Peter Bichsel hält, betritt den feinen, klugen und mit viel Leidenschaft besetzten Kosmos eines grossen Schriftstellers, der sich seines Erfolgs beinah zu schämen scheint.

Heute feiert Peter Bichsel, der «Grand Old Man der Schweizer Literatur», seinen 85. Geburtstag. Alle, die lesen, gratulieren! Alle, die nicht lesen, haben zu viele Geschenke versäumt. Aber die Tür ist nicht zugeschlagen. Wer das Buch von Sieglinde Geisel liest, das sich ganz eng an die aufgezeichneten Gespräche mit Peter Bichsel hält, betritt den feinen, klugen und mit viel Leidenschaft besetzten Kosmos eines grossen Schriftstellers, der sich seines Erfolgs beinah zu schämen scheint. Altstadt oder bei Peter Bichsel zuhause. Sorgfältig transkribiert, aufgelockert mit Anekdoten. Und genau diese Nähe macht den Wert dieses Buches aus. Wer Peter Bichsel kennt, hört den Sound seiner nasalen Stimme, darf sich als schweigender Zuhörer mit an den Tisch setzen. Wer Peter Bichsel nicht kennt, dem offenbart sich ein Schriftsteller, dessen Kunst sich durch sein ganzes Wesen zieht, sein Denken, seinen Blick. Dem offenbaren sich die Gründe, warum es Peter Bichsel gelungen ist, sich in den Jahrzehnten als Kolumnist und Geschichtenschreiber ins Bewusstsein einer ganzen Nation geschrieben zu haben. Nicht mit beissender Kritik, nicht mit scharfer Zunge, nicht mit Intellekt und dem Bewusstsein dem grossen Rest der Welt etwas voraus zu haben, sondern mit «urschweizerischer» Bescheidenheit, klugem Witz, träfem Schalk und in vielen Bereichen fast kindlicher Unvoreingenommenheit.

Altstadt oder bei Peter Bichsel zuhause. Sorgfältig transkribiert, aufgelockert mit Anekdoten. Und genau diese Nähe macht den Wert dieses Buches aus. Wer Peter Bichsel kennt, hört den Sound seiner nasalen Stimme, darf sich als schweigender Zuhörer mit an den Tisch setzen. Wer Peter Bichsel nicht kennt, dem offenbart sich ein Schriftsteller, dessen Kunst sich durch sein ganzes Wesen zieht, sein Denken, seinen Blick. Dem offenbaren sich die Gründe, warum es Peter Bichsel gelungen ist, sich in den Jahrzehnten als Kolumnist und Geschichtenschreiber ins Bewusstsein einer ganzen Nation geschrieben zu haben. Nicht mit beissender Kritik, nicht mit scharfer Zunge, nicht mit Intellekt und dem Bewusstsein dem grossen Rest der Welt etwas voraus zu haben, sondern mit «urschweizerischer» Bescheidenheit, klugem Witz, träfem Schalk und in vielen Bereichen fast kindlicher Unvoreingenommenheit.

Niculina lebt mit ihren Eltern auf einem kleinen Hof in den Bergen. Das Leben im Dorf ist hart, die Existenz der Familie von vielem bedroht. Nicht zuletzt von der Krankheit der Nona, Niculinas Grossmutter, die im gleichen Dorf lebt und sich die Medizin, die sie bräuchte, nicht mehr kaufen will und kann. Niculina treibt jeden Morgen die Ziegen hinauf auf die Weiden über dem Dorf. Dort trifft sie Ladina, ihre Freundin, und seit diesem Sommer Peider, den Sohn des einzigen Kaufmanns im Dorf. Peider muss keine Ziegen hüten. Er hütet sein Giki Gäki in seinem sagenhaften Buch, dessen Erklärungen er den Mädchen wie die Wahrheit verkauft. Für Niculina, die durch die Krankheit der Grossmutter, durch den drohenden Tod und die Geheimnisse, die in der Natur verborgen sind nach Antworten sucht, macht sich auf, um im See der Seelen das Lebenswasser zu finden, jenes Wasser, das die Grossmutter unsterblich machen soll. Von geheimnisvollen Doppelwesen geführt bis ins Wolfstal in eine geheimnisvolle Höhle unter dem Piz Spiert.

Niculina lebt mit ihren Eltern auf einem kleinen Hof in den Bergen. Das Leben im Dorf ist hart, die Existenz der Familie von vielem bedroht. Nicht zuletzt von der Krankheit der Nona, Niculinas Grossmutter, die im gleichen Dorf lebt und sich die Medizin, die sie bräuchte, nicht mehr kaufen will und kann. Niculina treibt jeden Morgen die Ziegen hinauf auf die Weiden über dem Dorf. Dort trifft sie Ladina, ihre Freundin, und seit diesem Sommer Peider, den Sohn des einzigen Kaufmanns im Dorf. Peider muss keine Ziegen hüten. Er hütet sein Giki Gäki in seinem sagenhaften Buch, dessen Erklärungen er den Mädchen wie die Wahrheit verkauft. Für Niculina, die durch die Krankheit der Grossmutter, durch den drohenden Tod und die Geheimnisse, die in der Natur verborgen sind nach Antworten sucht, macht sich auf, um im See der Seelen das Lebenswasser zu finden, jenes Wasser, das die Grossmutter unsterblich machen soll. Von geheimnisvollen Doppelwesen geführt bis ins Wolfstal in eine geheimnisvolle Höhle unter dem Piz Spiert.

Hawk kommt nach drei Jahren Gefängnis frei, entschlossen, seinem Leben endlich eine Richtung zu geben, aufzuräumen, Oberwasser zu gewinnen. Aber kaum in der Spur zündet man Miss Stetson an, die Verkörperung dessen, was ein Anfang hätte sein können, mit allem drin, ausser der letzten Versicherung, die im Schliessfach einer Bank lagert. Miss Stetson, wohl in die Jahr gekommen, aber ein echter Alfasund Sprint. Die Polizei behandelt Hawk wie Dreck, ebenso Lu, die in ihrer Bar Les fleurs du mal hinter den Tresen steht und doch einmal seine Braut war, die ganze Welt, denn als er ins Treppenhaus zu seiner Wohnung ganz oben steigt, verrät der Dunst von Benzin und weisse Federn im Treppenhaus, dass oben nichts ist, wie es sein sollte. Seine Wohnung verwüstet, im Sofa steckt ein Messer, mit dem man ‚Bastard‘ in die Polster schnitt.

Hawk kommt nach drei Jahren Gefängnis frei, entschlossen, seinem Leben endlich eine Richtung zu geben, aufzuräumen, Oberwasser zu gewinnen. Aber kaum in der Spur zündet man Miss Stetson an, die Verkörperung dessen, was ein Anfang hätte sein können, mit allem drin, ausser der letzten Versicherung, die im Schliessfach einer Bank lagert. Miss Stetson, wohl in die Jahr gekommen, aber ein echter Alfasund Sprint. Die Polizei behandelt Hawk wie Dreck, ebenso Lu, die in ihrer Bar Les fleurs du mal hinter den Tresen steht und doch einmal seine Braut war, die ganze Welt, denn als er ins Treppenhaus zu seiner Wohnung ganz oben steigt, verrät der Dunst von Benzin und weisse Federn im Treppenhaus, dass oben nichts ist, wie es sein sollte. Seine Wohnung verwüstet, im Sofa steckt ein Messer, mit dem man ‚Bastard‘ in die Polster schnitt.

Öffentlichkeit von einer Männergruppe provozieren lässt und handgreiflich wird. Seither hat sich etwas in ihr verschoben, noch mehr, weil ihr Mann Michael im Streit um ihre Alkoholprobleme von ihr wegfuhr und im Auto auf der Autobahn den Tod fand. Das Haus in Maine, in das sie sich zusammen mit ihrem Mann einst verliebte, das sie kauften und ausbauen liessen, in dem sie ihren gemeinsamen Lebensabend verbringen wollten, wird zum Fluchtpunkt, zusammen mit Xanax, Psychopharmaka mit grossem Suchtpotenzial, das sie hinter Albert Camus‘ «Die Pest» im Bücherregal versteckt. Sie ist sich selbst ausgesetzt, ihren Träumen, ihren Ängsten, ihrer Trauer.

Öffentlichkeit von einer Männergruppe provozieren lässt und handgreiflich wird. Seither hat sich etwas in ihr verschoben, noch mehr, weil ihr Mann Michael im Streit um ihre Alkoholprobleme von ihr wegfuhr und im Auto auf der Autobahn den Tod fand. Das Haus in Maine, in das sie sich zusammen mit ihrem Mann einst verliebte, das sie kauften und ausbauen liessen, in dem sie ihren gemeinsamen Lebensabend verbringen wollten, wird zum Fluchtpunkt, zusammen mit Xanax, Psychopharmaka mit grossem Suchtpotenzial, das sie hinter Albert Camus‘ «Die Pest» im Bücherregal versteckt. Sie ist sich selbst ausgesetzt, ihren Träumen, ihren Ängsten, ihrer Trauer.

Hansjörg Schertenleib, geboren am 4. November 1957 in Zürich, machte die Ausbildung zum Schriftsetzer/Typographen; Besuch der Kunstgewerbeschule Zürich. 1981 zog er ins Künstlerhaus Boswil, arbeitete dort halbtags in der Küche und schrieb sein erstes Buch «Grip». Seit 1982 ist er freier Schriftsteller, 1980 bis 1984 und seit 2016 erneut Redaktionsmitglied der Literaturzeitschrift «orte», von 1984 bis 1989 Mitglied im Vorstand im Schweizerischen Schriftstellerverband. Seit 1985 journalistische Tätigkeit für verschiedene Zeitungen und Magazine, in der Spielzeit 1992/1993 Hausautor am Theater Basel unter Frank Baumbauer. Zwischen 1996 und 2016 lebte er in einem ehemaligen Schulhaus aus dem Jahr 1891 im County Donegal in der Republik Irland, seit 2011 zeitweise in Suhr im Kanton Aargau und seit 2016 auf Spruce Head Island in Maine, USA.

Hansjörg Schertenleib, geboren am 4. November 1957 in Zürich, machte die Ausbildung zum Schriftsetzer/Typographen; Besuch der Kunstgewerbeschule Zürich. 1981 zog er ins Künstlerhaus Boswil, arbeitete dort halbtags in der Küche und schrieb sein erstes Buch «Grip». Seit 1982 ist er freier Schriftsteller, 1980 bis 1984 und seit 2016 erneut Redaktionsmitglied der Literaturzeitschrift «orte», von 1984 bis 1989 Mitglied im Vorstand im Schweizerischen Schriftstellerverband. Seit 1985 journalistische Tätigkeit für verschiedene Zeitungen und Magazine, in der Spielzeit 1992/1993 Hausautor am Theater Basel unter Frank Baumbauer. Zwischen 1996 und 2016 lebte er in einem ehemaligen Schulhaus aus dem Jahr 1891 im County Donegal in der Republik Irland, seit 2011 zeitweise in Suhr im Kanton Aargau und seit 2016 auf Spruce Head Island in Maine, USA.